流行語“工匠精神”的認知分析

摘 要:“工匠精神”成為2016年的流行語之一,受到了大眾的廣泛關注,本文就“工匠精神”一詞組進行分析,將這一詞組的產生機制、語義特征、句法功能、語義泛化和文化意蘊五個方面做了較為詳細的分析,從而對“工匠精神”這一流行語得到一定認識。

關鍵詞:工匠精神;語義特征;句法功能;語義泛化;文化意蘊

作者簡介:田王麗,女,山西省汾陽市人,北方民族大學在讀研究生,研究方向:語言學及應用語言學。

[中圖分類號]:H136 [文獻標識碼]:A

[文章編號]:1002-2139(2017)-11--02

一、“工匠精神”的產生機制

“工匠精神”一詞,是出自于聶圣哲先生的,一流木工匠士被他培養出來。正是因為擁有可貴的“工匠精神”。隨著我國“十三五規劃”的提出,“中國夢”的倡導,產業戰略和教育戰略不斷地更新,在中國現代化發展的歷程中,我們要擺脫“中國制造”的步子,走“中國智造”的路線,讓中國真正走向世界,讓中國具備大國工匠的氣質,所以各行各業都需要發揚工匠精神,鑄造偉大的中國夢,實現中華民族的偉大復興。

“工匠精神”是中國傳統文化的體現,是中國文化延綿發展的肥沃土壤。中國從原始農耕、瓷器業發展、絲綢之路到工業化發展、改革開放、一帶一路的歷程,更多地讓我們看到了中國精神—工匠精神的塑造。在2016年3月5日,李克強總理在《政府工作報告》中首次提出“要鼓勵企業開展個性化定制、柔性化生產,培育精益求精的工匠精神”。“工匠精神”成為各大媒體報道的焦點。“工匠精神”與當今社會提倡的創新創業、刻苦能干、堅持不懈、特色發展、自強自主相聯結。同時,“工匠精神”于2016年12月14日入選為2016年十大流行語之一。

二、“工匠精神”的語義特征

“工匠”一詞在《漢語詞典》中解釋為“手工藝人”。有工藝專長的匠人,如《口技》中描寫了京中善口技者之技藝高超,到現如今,各行業蓬勃發展,各個品牌都需要有自己的特色,最關鍵的是要擁有高超技藝,精益求精的智者來打造。“工匠精神”成為了正能量的代表。

1、體現堅持不懈的品質。如:

(1)日本人的“工匠精神”令人敬佩,無數的日本人一輩子只做一件事,力求將這件事做到極致。

(2)十年傳承工匠精神,上海展會一起見證。

2、體現努力的意義,如:

(1)迪米路踐行“工匠精神”擼起袖子加油干。

3、體現創新的品質,如:

(1)工匠精神和創新的背后是中國智造。

4、體現追求質量而不是數量的要求。如:

(1)最美許昌人曹建峰,立足崗位,知難而進,刻苦而進,用實際行動詮釋著“工匠精神”。

三、“工匠精神”的句法功能

我們可以看出“工匠精神”是一個詞組,如果把它拆開,“工匠”是一個名詞,“精神”也是一個名詞。“工匠精神”作為詞組,是一個偏正結構。“工匠”修飾“精神”。

“工匠精神”一詞組被運用到不同的標題、句子、文章中,充當的句法成分不一。在句子中可以作定語、主語、賓語、同位語、獨立語、中心語。如:

(1)進一步弘揚精雕細琢、精益求精的工匠精神,努力打造一支業務過硬、技能精湛、適應貴州轉型升級和快速發展所需要的高素質職工隊伍。(中工網)

——“工匠精神”在分句中作定語

魯蛋數據線把工匠精神擰成一根線。

——構成介賓結構,在整個句子中作狀語

(3)我們要弘揚工匠精神。

——“用工匠精神”在句中作賓語

(4)工匠精神與信息時代的設計觀。

——作同位語,與“信息時代”構成同位結構

工匠精神!一個法國人25年重現拿破侖的最慘一敗。

——位于句首,獨立成句,作獨立成分

保山工匠精神彰顯質量魅力。——作中心語,用“保山”來修飾

四、“工匠精神”的語義泛化

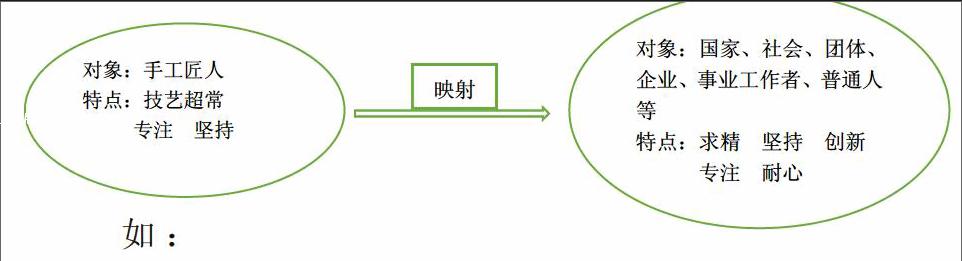

“工匠精神”一詞最初的意義是指手工匠人的技藝高超。流行語的產生是順應社會潮流的,迎合社會發展需要的,在當今社會“工匠精神”已經不是單單特指手工匠人,它的語義得到了泛化,指代各行業的人們都應該具備這種精神,在語義泛化的過程中,與之直接相聯系的就是隱喻認知理論,這種認知方式常常受人們經驗的影響,是一種思維方式,在人們進行思考和交談時,建構出了心里空間之間的映射性聯系。投射映射是基礎類型的映射,它將將一個心理空間的概念結構映射到另一個心理空間,實現了空間上的認知,從而產生一定的意義。這種映射在“工匠精神”的詞義泛化的過程中得到了一定的反映。如圖顯示:

如:

(1)鼓勵企業以工匠精神打造優質產品品牌。

(2)每位法官要發揮工匠精神,在今后的工作中,打造出高質量、高標準的文書。

(3)不做中國的蘋果,只做世界的魅族,從工匠精神開始。

(4)只有以“工匠精神”來學習英語,才能最終笑傲高考。

(5)以質量著稱的華為,正是依靠工匠精神,格外注重研發。

可以看出,這個詞組的詞義得到了泛化,使用對象涉及很廣,“工匠精神”所表現出的特點也變多,不再強調手工磨煉,更多地強調創新創智。將“創新”的理念融入到工匠精神中,將創新、創智與精益求精相結合,順應時代的發展。

與此同時,出現了一些衍生詞或者短語,如“蝸牛精神”、“匠心”、“匠魂”、“工匠派”、“工匠之光”、“匠作”等等,這是工匠精神在人們心理空間映射的結果,是隱喻認知的體現,在心理空間映射的結果下,“工匠精神”與“延安精神、契約精神、創新精神、螞蟻精神”相聯系,這是隱喻認知過程的體現,人們在認知這一精神的過程中在心理產生了相似性聯想,實現了源域到靶域的相似性聯想,將這些相似的品質聯系在一起,豐富了語言中的詞匯內涵。

五、“工匠精神”的文化意蘊

對于“工匠精神”的分析,得出它是語義泛化的結果,而在語義泛化的過程中直接關聯的是隱喻認知理論,隱喻不僅植根于語言、思維之中,而且還植根文化,體現著一個語言文化社團的文化意蘊。“工匠精神”作為中華民族精神,折射出中華民族源遠流長的文化背景,具有其深刻的獨特性。

在中國古代偉大的哲人莊子的寓言故事《運斤成風》描述了匠人削鼻子上石灰點的嫻熟精細。在《達生》“梓慶削木為鋸”中,梓慶面對君子的疑問,梓慶說到要“靜心”;《庖丁解牛》中,庖丁反復練習,合理利用客觀規律,達到爐火純青的技藝。這些富含哲理的典故,讓這種文化意蘊植入中國大地。絲綢之路的開創,瓷器的發展,四大發明的創造,無一不是以這種精神在前進;現如今,擴展到各行業,成為各行業發展的文化特質。飽含著中國人民銳意進取、專心致志、鍥而不舍、精誠所至的理念,孕育出了有中國特制的“工匠精神”。

六、小結

本文對“工匠精神”這一流行語從它的產生、語義特征、句法功能、隱喻認知、文化意蘊進行了較為詳盡地闡釋,對“工匠精神”有了進一步的認識,希望在今后的學習中,對流行語有更深的研究和拓展。

參考文獻:

[1]黃伯榮、廖序東.現代漢語[M].增訂四版.北京:高等教育出版社,2008.

[2]孫毅. 認知隱喻學多維跨域研究[M].北京:北京大學大學出版社,2012.

[3]徐通鏘.語言學綱要[M].北京:北京大學出版社,2000.

[4]趙艷芳. 認知語言學[M].上海:上海教育出版社,2001.

[5]沈家煊 .從“演員是個動詞”說起—“名詞動用”和“動詞名用”的不對稱[J].《當代修辭學》第1期,2010.

[6}王彥彥.網絡語“杯具”及衍生詞句的認知研究[J].《當代修辭學》第一期,2010.