阜陽某深基坑支護事故分析及處理方案

符獻君 趙文彬

摘要:以阜陽某深基坑支護施工出現險情,排除險情為例,對其地質條件、支護設計、變形監測、施工等方面進行分析,找出事故原因,并提出相應的變更方案,給類似工程及類似施工環境條件下的深基坑勘查、設計、信息化施工、應急處理等提供了參照。

關鍵詞:深基坑;支護;險情;方案變更設計

中圖分類號:TU753文獻標識碼:A文章編號:1674-3024(2017)02-0040-02

1.工程概述

某綜合體項目位于阜陽市城區中心地段,人民路北側、河濱路南側,有32層塔樓建筑4棟,商業裙樓4~5層,地下1層。基坑為近似矩形,基坑總面積約長×寬=250m×92m=23000m2,圍護總長度約700m,基坑開挖深度7.3m。該深基坑原設計的支護方案為:支護排樁加兩排錨桿的支護結構,同時在支護排樁外側采用雙排單軸搭接水泥攪拌樁做止水帷幕,該方案從設計到施工都通過了專家審查,同時施工單位按照該設計要求及施工方案已經順利完成了支護排樁及止水帷幕的施工。在進行第一排錨桿施工時發生了以下異常情況:一、鉆孔時多次因鉆機遭遇地下不明障礙物無法施工至設計深度;二、東南角錨桿施工過程中有三根錨桿注漿量嚴重超標,并伴有冒水現象,數小時后冒水現象停止,經觀測東面圍墻開始出現裂縫,東面四層宿舍樓出現輕微裂紋,同時下水道內也伴有水泥漿外流,一度引起附件居民恐慌,造成不小的影響。但由于施工單位應急準備充分,應急措施得力,處理及時,最終將影響及損失降到了最低。目前該項目已竣工并交付使用,從監測結果來看后續施工沒有對周邊建筑及設施造成不良影響,因此該深基坑施工經驗和教訓值得好好總結。

2.原因分析

2.1該基坑發生上述事故的直接原因是錨桿鉆孔過程中造成水土流失,引起周邊建筑物、構造物地基土撓動蝕孔而產生差異沉降導致墻體裂縫。

2.2基坑支護設計過程中因為周邊建筑物年代久遠,其相關資料無法查詢,基坑支護設計單位也沒有進一步探明周邊建筑物、構造物及其他設施的具體情況,因此忽略了錨桿施工給周邊建筑物、構造物的影響,是引起上述事故的最主要原因。

2.3工程地質勘查報告主要針對主體結構的設計提供依據,而對基坑支護設計及基坑降排水設計,尤其對防止滲透水流的不良作用地質勘查報告的針對性不強,缺乏對設計和施工的建議,勢必給基坑工程潛伏了事故隱患,是造成此次事故的間接原因。

2.4專家對基坑支護設計及施工方案的審查缺少對工程現場及周邊環境實際調研的環節,往往基坑周邊環境是深基坑支護設計與施工方案的決定性因素,此次事故中鉆機多次遇到的障礙物很顯然就是周邊建筑物的基礎。

3.事故處理方案

3.1立即啟動應急預案

險情發生后,相關單位立即啟動事先制定的應急預案,采取應急措施,立即停止深基坑施工,對危險位置加強監測,做好警示標志,組織行業專家進行會診,做好對受影響居民的安撫和解釋工作。

3.2應急搶險措施

鑒于事故發生正處于第一排錨桿施工,排樁結構安全無憂,施工單位立即采取了停止所有錨桿施工,對已施工的錨桿和鉆孔立即注漿止水,并加強周邊建筑物沉降及變形監測的應急搶險措施,啟動應急預案和研究制定處理方案。該應急措施效果立桿見影,險情很快得到穩定。

3.3變更方案設計

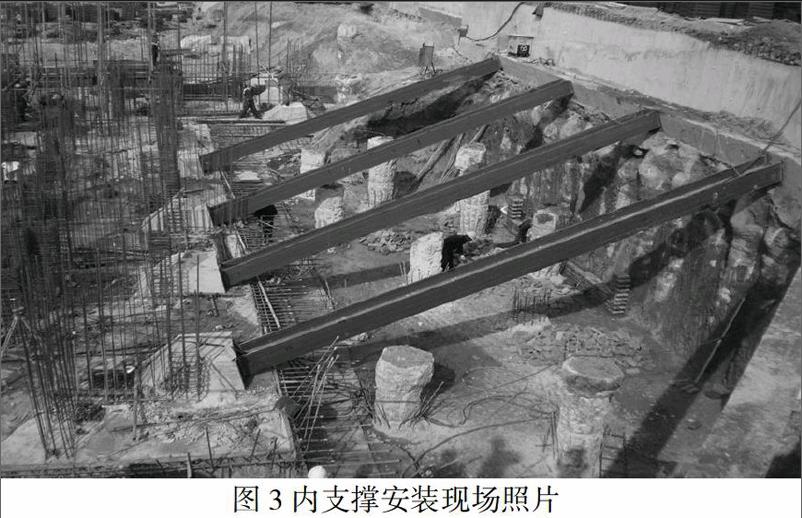

考慮到原支護方案錨桿的施工給周邊造成的不良影響,經設計院重新驗算設計,并經專家論證保留原設計方案中排樁、止水帷幕以及降水井的設計,對排樁采用預應力內斜拋撐(H型鋼)的支撐方法替代原方案中的錨桿,在基坑支護樁邊出來6~8m范圍內預留堆土,該部分土方直到拋撐發揮作用后方可挖除進行地下室結構施工,當預留土方范圍內地下室主體結構施工完畢后立即進行地下室側壁與支護樁之間的傳力帶及回填土的施工,并按設計要求回填密實,當地下室結構強度達到設計強度方可全部拆除H型鋼內拋撐,并鑿除底板上的牛腿,恢復底板的原有設計功能。

3.4基坑土方開挖工況設計

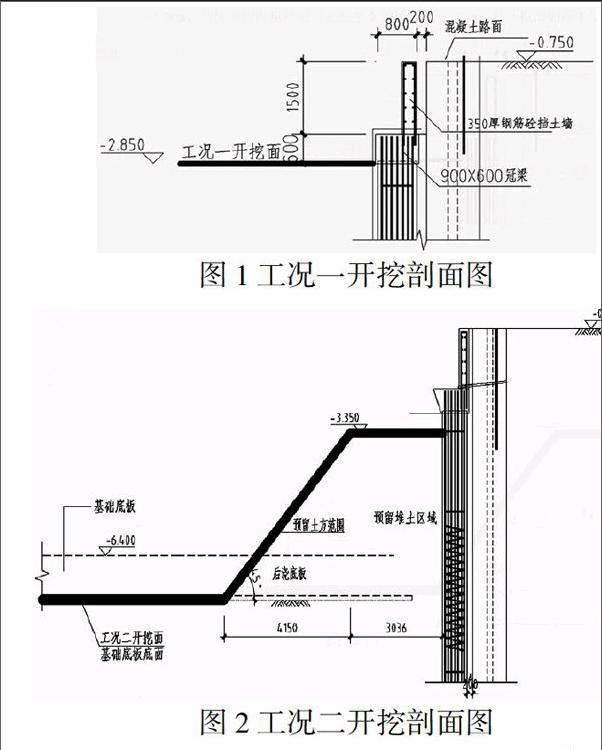

工況一:圍護樁施工完畢并達到80%設計強度后,第一層土方懸臂開挖至支護樁冠梁底約2.90m,基坑四周沿攪拌-樁直立挖至支護樁頂約2.25m。其開挖面如圖1所示:

工況二:第一層土方開挖后,根據本基坑支護設計方案在基坑周邊6~8m范圍內預留堆土,對非預留堆土區域進行分區分段分層開挖至基底設計標高。開挖時應注意嚴格遵循分塊、分層、對稱原則,并根據設計好的出土路線均衡開挖。必要時用道渣或建筑垃圾在基坑內鋪出運輸通道,出土口子以北門為主,夜晚輔以南門出土。其開挖面如圖2所示: