我國環境稅開征原理與框架設計研究

李意茹

摘 要:生態文明建設是黨的十八大提出的“五位一體”總體布局中的重要一環,稅收作為政府干預市場的重要手段,在生態文明建設中發揮著重要作用。開征環境稅是促進我國節能減排和轉變經濟發展方式的有效手段之一,因此,結合我國的稅制現狀,對我國環境稅制模式采用獨立型環境稅、融入型環境稅或環境稅費并存型等方案的探討,具有重大意義。

關鍵詞:環境稅;征稅原理;框架設計

中圖分類號:F810.42 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2016)29-0001-02

對于目前的中國來說,經濟結構調整任務繁重,環境保護方面面臨巨大的國際壓力,可謂內憂外患。黨的十八屆五中全會將加強生態文明建設明確作為“十三五”規劃的重要目標之一,“綠色”將成為未來五年的熱詞。開征環境稅是促進我國節能減排和轉變經濟發展方式的有效手段之一,環境稅也將在生態文明建設中發揮重要作用。

一、我國環境稅的開征原理

學者李蘭(2009)通過實證研究證明了環境庫茲涅茨曲線假說中經濟增長與環境質量依存關系的存在性和合理性。假說認為,經濟增長初期,隨著經濟的增長必然會帶來環境質量的惡化,但是當經濟增長到一定程度,經濟增長又會引起環境污染的改善,而這一轉折不會自動出現。改善環境現狀需要國家政府采取相應的政策手段,主動對經濟進行干預,干預手段主要是政府直接管制、污染權交易制度、法律手段和環境稅收等,其中環境稅被認為是最有效的間接環境治理工具。

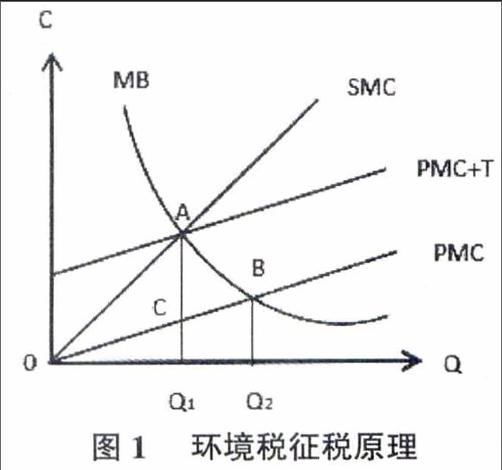

圖1中,縱軸C為成本,橫軸Q為產量,MB為邊際效益曲線,PMC為邊際私人成本曲線,SMC為邊際社會成本曲線,T為環境稅率。

環境稅最早出現在20世紀20年代英國經濟學家庇古(Arthur C.Pigou)的外部性研究理論。庇古認為,市場機制無法對生態破環和環境污染這種負外部性發揮作用,需要政府通過征稅或者激勵的方式進行干預,從而將市場經濟運行中的環境成本內部化。我們通過一個簡單的分析來說明環境稅將環境成本內部化的過程。

生態破壞和環境污染的外部性,導致邊際社會成本高于邊際私人成本,即SMC曲線的斜率大于PMC曲線。從圖1中可以看出,在不開征環境稅的情況下,企業的最佳生產水平是B點的Q2,即PMC=MB時的產量,AC是由社會承擔的外部成本。在征收環境稅的情況下,PMC曲線上移,當上移距離T=AC時,征稅幅度剛好使企業的外部成本內部化。此時,PMC+T=MB,企業為了實現利潤最大化,企業會選擇產量為A點對應的Q1,同時,企業減少了產量(Q2-Q1)所對應的污染排放量。所以,理論上通過征收環境稅可以使環境成本內部化,使私人邊際成本與社會邊際成本一致,從而有效解決環境問題。

二、我國環境稅收制度框架設計

我國目前還沒有建立環境稅收制度,一是稅制改革程序復雜,二是環境稅獨立出來需要與其他稅種梳理關系,三是環境稅征收技術性強,征收管理的具體操作還需研究。結合我國稅制現狀及環境稅的發展前景,環境稅通常有三種方案:獨立環境稅、融入環境稅和環境稅費并存。鑒于我國目前的生態文明建設需求及我國稅制現狀,這三種方案相互組合或為最佳選擇。

(一)獨立環境稅方案

1.直接污染稅。直接污染稅是最符合環境稅理論原理的稅種,因其征稅原則是污染者付費,計稅依據是污染物排放量。該稅收入應隨著時間的推移不斷下降,否則這種環境稅就起不到刺激作用。主要可以設置以下三個稅種。

(1)大氣污染稅。大氣污染稅的征稅對象是在我國境內向空氣中排放二氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等有害氣體的行為。大氣污染主要由于煤炭和燃油在燃燒過程中產生的。對能夠監測到數據的大污染排放源,應按照實際排放量征稅。大氣污染稅的稅率應不低于現行排污費的收費標準,可由環境監察部門代為征收。對于納入到大氣污染稅中征稅范圍,應取消相應的排污費收費,避免重復收費。

(2)水污染稅。水污染稅的征稅對象是在我國境內排放污水的行為。納稅人為向周圍環境中排放污水廢水的企業和城鎮居民。對于企業排放的污水,以實際排放量為計稅依據從量定額征收;對于城鎮居民排放的生活廢水,以家庭用水量為計稅依據從量定額征收。企業排放的污水,根據其排放廢水中所含污染物的成分、濃度制定差額累進稅率。水污染稅稅率的制定標準應不低于現有的水污染費收費標準,開征水污染稅后應取消相應的水污染費。

(3)固體廢物稅。固體廢物稅的征稅對象為在我國境內排放固體廢物的行為。納稅人主要為在我國境內排放各種工業固體廢物的單位,計稅依據為工業固體廢物的排放量,稅率以處理工業固體廢物的成本和收費標準制定。

2.污染產品稅。污染產品稅與直接污染稅都是一種基于刺激的環境稅,但其征收原則是使用者付費。征稅對象是潛在的污染品,主要有能源燃料、電池、化肥農藥、臭氧損耗物、一次性餐具、家用辦公電器等。可設置以下兩種稅種。

(1)煤炭燃油稅。煤炭燃油稅的納稅人為所有使用煤炭燃油燃料的的企業、單位和個人。以煤炭為燃料的,企業以實際耗用量為計稅依據,個人以實際購買量為計稅依據;燃油以納稅人的實際購買量為計稅依據。稅率依據單位煤炭和燃油對應的污染氣體排放量,參照排污收費標準制定,由燃料銷售部門代收代繳。對于可監測排污數據的大污染源,為避免重復征稅,可免征煤炭燃油稅。

(2)特種產品污染稅。征稅對象為對環境產生污染的產品或消費品,包括電池、臭氧損耗物質、家用辦公電器、包裝材料、一次性方便餐具和化肥農藥等。納稅人為這些產品的使用者和消費者。計稅依據為產品價格,由產品銷售部門代收代繳特種產品污染稅。稅率需要根據各類產品對環境的污染程度具體制定。

污染產品稅,可以對企業和國民起到調節作用,引導人們走向更加清潔環保的消費之路,從而達到保護環境的目的。

3.生態保護稅。生態保護稅的征稅原則是破壞者付費。征稅對象為礦產資源開采和自然保護區開發使用的行為。納稅人為礦產資源開發單位和個人,自然保護區的消費者。礦產資源開采以資源品目和開采量為計稅依據;生態自然保護區以景區實際游覽流量為計稅依據,按人次定額征收,由景區代收代繳。礦產資源開采的稅率各稅目應全國統一。

(二)融入環境稅方案

融入稅方案是指在現有稅種的基礎上,通過改革和完善部分稅種,與環境收費制度共同作用,同樣能達到提高企業和消費者環保意識,實現保護環境的目的。目前,我國的稅制中已在多個稅種體現了環境稅的作用。

1.增值稅。現行增值稅已經對節能減排、資源綜合利用等項目實施免征或即征即退、先征后退等優惠政策,可通過擴大稅收優惠政策范圍,加強其環境稅作用,如對于企業購置的治污設備和節能設備可以考慮加計扣除進項稅額;對于高污染高能耗的企業,在其他優惠項目中加以限制,不予或少予減免優惠。

2.消費稅。現行消費稅覆蓋范圍小,可將易造成環境污染和資源消耗量大的消費品納入征稅范圍。對于使用“綠色”能源的汽車予以免征消費稅;對造成白色污染的產品如一次性餐飲容器、塑料袋等納入消費稅征稅費范圍;對不可再生能源如煤炭、石油等征收能源消費稅,同時對于清潔煤等環保能源免征消費稅。

3.資源稅。就實際運行情況來看,就減少污染而言,在資源開采環節征收的資源稅卻不如在消費環境征收的消費稅效果明顯,因為消費者的商品選擇影響企業的生產決策。因此,資源稅應將重心傾斜在環境資源保護和合理開發利用上,應考慮將水資源、草原資源和森林資源等納入到征稅范圍中,以實現對全部資源的保護。2016年7月,我國已經在河北省試點水資源稅的實行,水資源稅是針對地表水和地下水的使用為征稅對象。

4.車船稅。在現行的對不同排氣量的小汽車實行差別稅率的基礎上,應對安裝尾氣凈化裝置的同排量汽車予以稅收減免優惠。

5.其他稅種。可通過關稅,控制污染性產品和技術和鼓勵環保技術進口;擴大城市維護建設稅的征稅范圍,將其作為獨立稅種,擁有獨立稅基,將提高收入部分專項用于環境保護;將濕地和農村非農業用地納入耕地占用稅的征稅范圍等。

(三)環境稅費并存方案

環境稅與環境收費都是通過改變成本價格來刺激污染者對其生產和消費行為做出改變。根據我國目前的環境收費制度,獨立環境稅方案與其有諸多重復之處,但我國的環境收費制度,收費標準和征收率偏低,環境收費遠低于平均邊際治理成本,這就為引進環境稅提供了機會,稅費并行以提供更強的刺激力度。環境稅政策的制定,需要考慮兩者并行的協調問題。具體來說,就是各種項目上環境稅費形式上的選擇。理論上,征收對象穩定且征收比較容易的,可以選擇環境稅的方式,如果征收對象不穩定,征收較難的就采用收取環境費的方式。

我國目前的環境收費制度中,有幾個大的收費項目有轉為環境稅的可能,如二氧化硫、氮氧化物、水資源費;同時可以引進新的環境稅,如碳稅、生態稅。從國外的實踐經驗來看,硫稅、氮稅、碳稅等采取差別稅率的刺激效果更高;而污水處理費和垃圾處理費等數額較小的費用可以繼續保留收費形式。

環境收費和環境稅并存將在我國長期存在,稅費形式上的選擇,在立法、規范收入和預算管理上都要重點考慮。稅費形式的選擇以法律的方式確定下來,可以減少征收的阻力,減少亂收費的狀況出現。環境稅費并存的條件下,提高征收標準,稅費合計收入應不低于邊際社會成本曲線與邊際收益曲線交點處的環境治理成本,考慮到企業的承受能力和可接受性,征收標準不宜過高。

三、開征環境稅應注意的相關問題

(一)采取循序漸進、分步實施的戰略

環境稅收制度的建立應首先減少甚至取消不利于環境保護的優惠政策和補貼,其次應在現有的環境稅費并存的條件下,通過對增值稅、消費稅、資源稅和其他稅種的環保化改革,對現有稅制綠色化,最后引進獨立環境稅方案。在實施的過程中,要注意獨立環境稅和現行稅種、環境收費之間的協調關系。

(二)保持總體稅負平衡

如果增加環境稅目或提高環境稅征收標準的同時沒有對其他稅種的稅負調減,那么勢必會造成總體稅負水平的上升。宏觀稅負的增加會導致社會儲蓄減少,企業和個人的消費水平降低會對社會經濟發展產生不利影響。因此,在開征環境稅的同時,可以考慮降低其他稅負比如,對生產和使用環保產品的企業在增值稅、企業所得稅上給予一定的優惠政策,引導企業通過技術革新、使用替代能源等方式轉變企業生產模式;提高個稅起征點,以提高居民的可支配收入來彌補其承擔的環境稅負擔等。

(三)加強環境稅的公眾宣傳

開征環境稅能夠帶來一定的財政收入,但其根本目的是為了保護環境。只有得到公眾的支持,環境稅的開征作為一項全新的項目才能順利開展下去。可以通過媒體、稅企交流等方式,向公眾宣傳開征環境稅的意義、作用和必要性,同時要將因環境稅開征而制定的其他稅種的優惠政策宣傳到位,在提高公眾的環保意識的同時更容易接受環境稅的開征。

(四)建立專款專用的資金使用機制

目前,對于環境稅的征收均以環境治理成本為線制定標準,為了避免地方政府將環境稅費收入轉移到其他轉移支付款項中而引起公眾對環境稅開征的抵觸,建議環境稅費收入專款專用,將資金用于環境治理和提高能效、再生能源研究等技術領域。

參考文獻:

[1] 王金南,等.中國獨立型環境稅方案設計研究[J].中國人口·資源與環境,2009,(2).

[2] 李蘭.基于環境庫茲涅茨曲線的黑龍江省經濟發展實證研究[J].商業研究,2009,(6).

[3] 梁麗.我國開征環境稅:源起、機理與模式[J].財經問題研究,2010,(9).

[4] 俞杰.環境稅“雙重紅利”與我國環保稅制改革方向[J].宏觀經濟研究,2013,(8).

[5] 蔣金法,等.促進我國生態文明建設的稅收政策[J].稅務研究,2016,(7).

[6] 孫玉霞.消費稅對污染負外部性的矯正[J].稅務研究,2016,(6).