基于因子分析法的在校大學生創(chuàng)業(yè)活力評價研究

夏正晶 朱永躍 徐占東

摘 要:科學評價高校在校大學生創(chuàng)業(yè)活力具有重要的理論與現(xiàn)實意義。本文借鑒相關研究文獻,結(jié)合實地調(diào)研與專家訪談,從學生實際參與的視角將高校在校大學生的創(chuàng)業(yè)活力劃分為創(chuàng)業(yè)意愿、創(chuàng)業(yè)教育以及創(chuàng)業(yè)實踐三個維度。以此為基礎,編制高校在校大學生創(chuàng)業(yè)活力的調(diào)查問卷,然后采用SPSS和Amos軟件對調(diào)查數(shù)據(jù)進行因子分析,建立高校在校大學生創(chuàng)業(yè)活力評價模型,并以江蘇部分高校為例進行實證分析,最后有針對性地提出增強高校在校大學生創(chuàng)業(yè)活力的對策。

關鍵詞:高校在校大學生 創(chuàng)業(yè)活力 因子分析 評價模型

中圖分類號:F069 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)10(c)-181-04

大學生作為年輕高級知識人群,有較為豐富的知識和較強的創(chuàng)造力,是符合我國十三五規(guī)劃的創(chuàng)業(yè)主要人群之一。在中央政策的引導下,地方各級政府和高校非常重視大學生創(chuàng)業(yè),紛紛舉辦各種創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動以激發(fā)大學生的創(chuàng)業(yè)意愿與活力。2015年10月21日,首屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽在吉林長春閉幕,會上教育部部長袁仁貴指出,要不斷完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的管理機制、服務保障機制和評價監(jiān)督機制,確保創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革遵循規(guī)律,讓千千萬萬大學生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力能夠競相迸發(fā),充分釋放[1]。2015年12月11日,教育部在《關于做好2016屆全國普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知》中明確指出,自2016年起,所有高校均要開設創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類教育選修課與必修課程,同時要舉辦各類創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,對有創(chuàng)業(yè)意愿或已經(jīng)開展創(chuàng)業(yè)實踐的學生,學校要開設相關培訓課程,強化學生的創(chuàng)業(yè)意識,指導學生實施創(chuàng)業(yè)項目,提高在校大學生的創(chuàng)業(yè)成功率[2]。2017年5月5日,北京市高等教育學會在北京交通大學召開2017北京高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育峰會。峰會上教育部社科司副司長徐青森提出,高校需要將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育的理念與做法融入人才培養(yǎng)的過程中,把學生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)素質(zhì)、能力以及成果作為高校教育質(zhì)量的重要衡量依據(jù),以此來推動高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育工作。

對在校大學生來說,由于受到各種主客觀條件的制約,真正從事創(chuàng)業(yè)活動的很少,一般意義上的創(chuàng)業(yè)財務績效也不太明顯。因此,政府和高校針對大學生開展的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育活動,其主要目的是培養(yǎng)他們的創(chuàng)業(yè)意愿與能力,激發(fā)他們的創(chuàng)業(yè)活力。在理論研究層面,目前針對大學生創(chuàng)業(yè)的研究主要包括創(chuàng)業(yè)環(huán)境、績效、政策以及創(chuàng)業(yè)動機等幾個方面的內(nèi)容[3-6],僅有少數(shù)文章對大學生創(chuàng)業(yè)活力進行了探討[7-9],且基本上是定性地分析如何增強大學生的創(chuàng)業(yè)活力,鮮有文獻研究大學生創(chuàng)業(yè)活力的理論內(nèi)涵及其評價問題。基于此,本研究在剖析大學生創(chuàng)業(yè)活力內(nèi)涵的基礎上,構(gòu)建大學生創(chuàng)業(yè)活力評價體系,對在校大學生的創(chuàng)業(yè)活力進行實證分析,進而提出針對性的對策建議。

1 在校大學生創(chuàng)業(yè)活力的理論分析

1.1 創(chuàng)業(yè)活力的內(nèi)涵

創(chuàng)業(yè)活力,即創(chuàng)業(yè)的活躍程度,最早是由GEM(全球創(chuàng)業(yè)報告)提出的T指數(shù),指全員創(chuàng)業(yè)活動率(TEA),也就是創(chuàng)業(yè)者占調(diào)查人數(shù)的百分比[10];而關于大學生創(chuàng)業(yè)活力的內(nèi)涵,學術(shù)界的探討很少。據(jù)此,本研究在前文分析的基礎上,結(jié)合創(chuàng)業(yè)活力及大學生創(chuàng)業(yè)的定義認為,大學生創(chuàng)業(yè)活力是指在校大學生在個人創(chuàng)業(yè)態(tài)度的驅(qū)使下,自愿參加校內(nèi)外組織的相關創(chuàng)業(yè)課程與培訓,并最終以一定形式展現(xiàn)創(chuàng)業(yè)活動的程度,在較大程度上體現(xiàn)了高校創(chuàng)業(yè)教育的成效。

1.2 創(chuàng)業(yè)活力的維度構(gòu)成

對在校大學生來說,創(chuàng)業(yè)活力是其創(chuàng)業(yè)熱情的綜合反映,既包括主觀層面的創(chuàng)業(yè)動機與意識,也包括客觀層面的創(chuàng)業(yè)活動,如參加各類創(chuàng)業(yè)教育、創(chuàng)業(yè)計劃競賽活動以及實施具體的創(chuàng)業(yè)項目等。本文對創(chuàng)業(yè)活力的有關文獻[7][9][11-12]進行了梳理與分析,并結(jié)合對高校創(chuàng)業(yè)指導老師和大學生創(chuàng)業(yè)者的深入訪談,初步提出了在校大學生創(chuàng)業(yè)活力的3維度結(jié)構(gòu)模型,包括創(chuàng)業(yè)意愿、創(chuàng)業(yè)教育與創(chuàng)業(yè)實踐。

1.2.1 創(chuàng)業(yè)意愿

創(chuàng)業(yè)意愿是潛在創(chuàng)業(yè)者對從事創(chuàng)業(yè)活動的一種個人主觀態(tài)度,在一定程度上它能夠反映潛在創(chuàng)業(yè)者的個人特質(zhì)與能力。崔祥民(2016)研究認為,創(chuàng)業(yè)意愿是個人的心理狀態(tài),是其對未來新建企業(yè)的一種計劃與承諾[13];方卓(2016)研究認為,大學生信息面廣,信息獲取能力較強,對創(chuàng)業(yè)擁有較強的熱情,在就業(yè)困難的局面下,他們更愿意借助自己的一腔熱情嘗試創(chuàng)業(yè)活動,激發(fā)自己的創(chuàng)業(yè)活力,實現(xiàn)自己的個人價值[14]。本研究認為,在校大學生的創(chuàng)業(yè)意愿是指他們認可創(chuàng)業(yè)行為,對創(chuàng)業(yè)活動有一定想法,并時常關注創(chuàng)業(yè)資訊,以期有機會能夠從事創(chuàng)業(yè)活動。因此,選擇“我對創(chuàng)業(yè)的事情非常感興趣;我經(jīng)常關注創(chuàng)業(yè)信息,收集相關資訊;我經(jīng)常向老師請教與創(chuàng)業(yè)有關的問題;有機會我非常愿意從事創(chuàng)業(yè)活動;我周圍不少同學經(jīng)常討論有關創(chuàng)業(yè)的話題”作為衡量在校大學生創(chuàng)業(yè)意愿的指標。

1.2.2 創(chuàng)業(yè)教育

“創(chuàng)業(yè)教育”一詞最早于1989年召開的“面向21世紀教育國際研討會”上被首次提出,指為創(chuàng)辦企業(yè)而需要的創(chuàng)業(yè)意識、知識、技能等進行的教育活動[15];朱紅(2014)在對相關文獻進行梳理后指出,創(chuàng)業(yè)教育是促使個體進行創(chuàng)業(yè)活動、實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)行為的重要途徑[16];黃兆信(2013)在對高校創(chuàng)業(yè)教育研究后表明,使學生具有一定創(chuàng)業(yè)能力的創(chuàng)業(yè)教育是各國提升大學生創(chuàng)業(yè)能力、提高國家競爭力的關鍵所在[17]。考慮指標測量的便利性和一致性,本研究從個體參與的視角出發(fā),認為創(chuàng)業(yè)教育是指在校大學生參與校內(nèi)外開設的各類創(chuàng)業(yè)課程與培訓的情況,以及他們對待這些課程的態(tài)度。因此,選擇“每年我至少會選修一門創(chuàng)業(yè)教育課程;我經(jīng)常參加學校及社會機構(gòu)舉辦的各類創(chuàng)業(yè)講座或創(chuàng)業(yè)培訓課程;我周圍不少同學每年也至少會選修一門創(chuàng)業(yè)教育課程;我周圍不少同學經(jīng)常參加學校及社會機構(gòu)舉辦的各類創(chuàng)業(yè)講座或創(chuàng)業(yè)培訓課程”作為衡量在校大學生創(chuàng)業(yè)教育的指標。

1.2.3 創(chuàng)業(yè)實踐

創(chuàng)業(yè)實踐是提高創(chuàng)業(yè)教育實效的重要途徑[18]。譚立章(2015)研究表明,創(chuàng)業(yè)實踐作為大學課堂創(chuàng)業(yè)教育的拓展,對實現(xiàn)產(chǎn)學研一體化、促進就業(yè)市場及提高創(chuàng)業(yè)教育的實效性具有重要意義[19]。本研究所說的創(chuàng)業(yè)實踐是指在校大學生在自身擁有的創(chuàng)業(yè)知識與創(chuàng)業(yè)技能的基礎上,利用政府、高校、家庭等各方提供的各項資源進行的包括創(chuàng)業(yè)計劃大賽、創(chuàng)業(yè)孵化項目等在內(nèi)的各項實踐活動,旨在加深大學生對創(chuàng)業(yè)教育內(nèi)容的理解與掌握,鍛煉他們的思維邏輯,提升他們的綜合素質(zhì)。因此,選擇“我積極參加國家(或省、市、校)等組織的各種創(chuàng)業(yè)大賽;我正在實施我的創(chuàng)業(yè)項目(含網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)項目、孵化器入駐項目、其他創(chuàng)業(yè)運行項目);我周圍不少同學積極參加國家(或省、市、校)等組織的各種創(chuàng)業(yè)大賽;我周圍不少同學正在實施創(chuàng)業(yè)項目(含網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)項目、孵化器入駐項目、其他創(chuàng)業(yè)運行項目)”作為衡量在校大學生創(chuàng)業(yè)實踐的指標。

2 在校大學生創(chuàng)業(yè)活力評價模型的建立

2.1 調(diào)查問卷的編制

基于大學生創(chuàng)業(yè)活力的內(nèi)涵和維度,并參考有關文獻[7-9],設計大學生創(chuàng)業(yè)活力測量問卷,用以對本研究提出的理論模型進行檢驗。問卷包括13個測量題項,其中創(chuàng)業(yè)意愿有5個題項、創(chuàng)業(yè)教育與創(chuàng)業(yè)實踐各有4個題項,采用Likert5級評分法進行設計,讓填寫問卷的大學生判斷各題項所描述情況與現(xiàn)實的符合程度。然后,將設計的初始問卷交由研究大學生創(chuàng)業(yè)的專家進行評審,按照專家提出的建議不斷加以完善,以滿足有效測量的要求。

2.2 預調(diào)查問卷的探索性因子分析

本研究針對江蘇境內(nèi)的兩所高校的在校大學生進行預調(diào)查,共計發(fā)放300份調(diào)查問卷,回收287份,在剔除26份無效問卷后得到261份有效樣本,有效問卷的回收率為87%。在此基礎上,采用SPSS19.0軟件進行探索性因子分析,并通過計算Cronbachɑ系數(shù)來對量表的信度加以評定。從探索性因子分析的結(jié)果來看,KMO值=0.896>0.7,同時Bartlett球體檢驗的卡方統(tǒng)計值的顯著性概率為0.000<0.1,反映該數(shù)據(jù)可以用來做因子分析。因子分析的結(jié)果顯示,總的方差解釋量為70.130%,各題項的載荷系數(shù)都大于0.5,說明問卷具有良好的效度。總共提取了3個因子,這3個因子分別命名為創(chuàng)業(yè)意愿、創(chuàng)業(yè)教育和創(chuàng)業(yè)實踐,其Cronbachɑ值分別是0.866、0.857和0.843,總體信度也高達0.921,說明各因子之間以及因子所包含項目之間的一致性程度處于可接受的范圍(見表1)。

2.3 正式調(diào)查問卷的驗證性因子分析

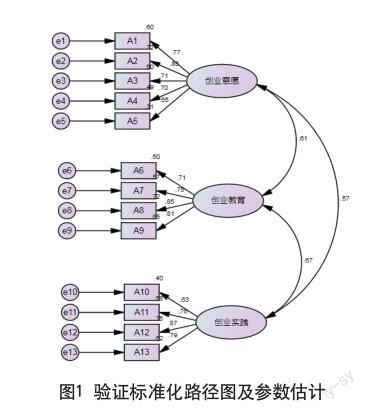

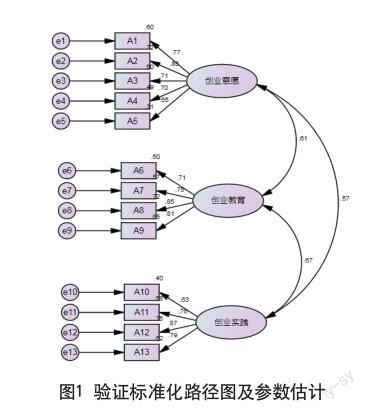

正式調(diào)查在江蘇鎮(zhèn)江、南京、揚州等地的4所高校實施,總共發(fā)放問卷600份,回收547份,在對問卷進行有效性分析后獲得510份有效樣本,有效問卷的回收率為85%。回收的有效樣本,主要涉及管理學、經(jīng)濟學、教育學、工學等專業(yè),從性別上看,男生占比較大;在年級分布上,專科生多集中于大二階段,本科生則多集中于大三階段,是創(chuàng)業(yè)的黃金時期,說明樣本具有較好的代表性。為進一步驗證高校在校大學生創(chuàng)業(yè)活力模型的有效性和合理性,利用Amos軟件對該模型開展驗證性因子分析,得到驗證模型的標準化路徑(見圖1)以及擬合參數(shù)(見表2)。

綜合圖1和表2的結(jié)果可知,模型的各項擬合指標值都較為理想。其中,x2/df的值為3.741,未達到上線參考值5;GFI、AGFI、CFI、NFI和IFI等幾個參數(shù)的值也都在0.8以上;RMSEA的值為0.073,雖然大于0.05,但沒有達到0.10這個上限。由此可以認為,這一測量模型的擬合度和穩(wěn)定性較好。

2.4 評價模型的建立

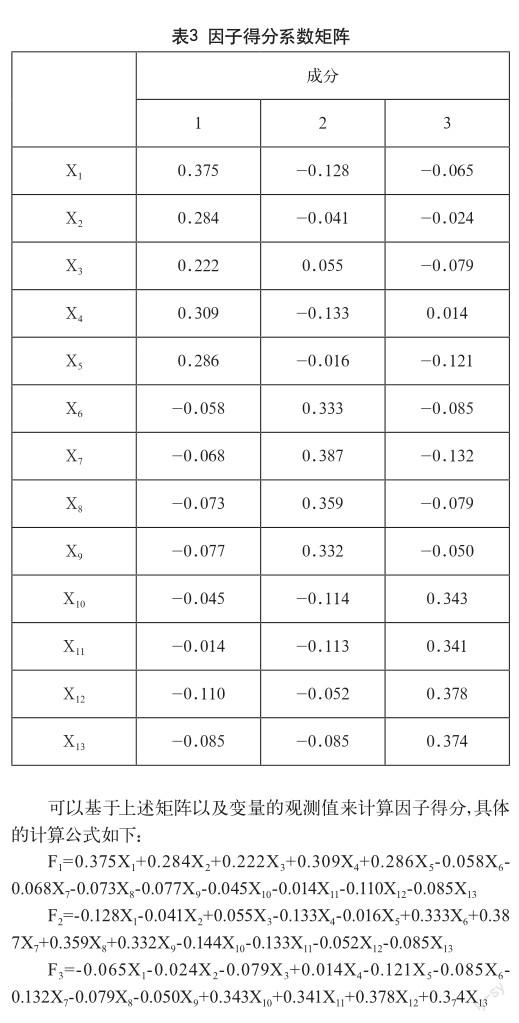

為了對在校大學生的創(chuàng)業(yè)活力進行綜合評價,運用回歸法計算因子得分,建立了因子得分系數(shù)矩陣(見表3)。

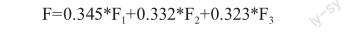

將各個主因子的方差貢獻率與3個主成分的累計貢獻率的比值作為權(quán)重,對3個主因子的得分進行加權(quán)綜合處理,建立綜合評價模型:

3 在校大學生創(chuàng)業(yè)活力的實證分析

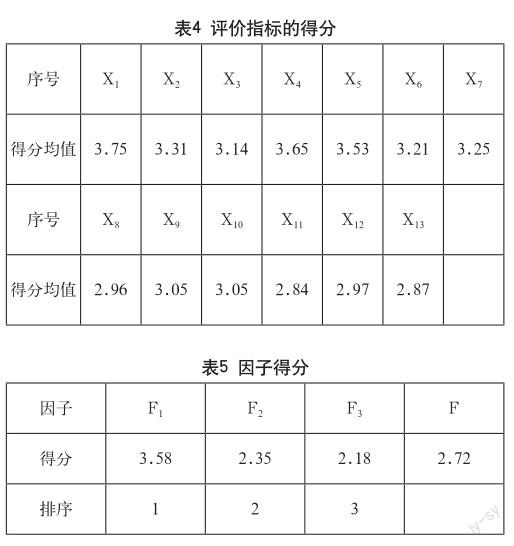

將基于正式調(diào)查數(shù)據(jù)所得的各個評價指標的分數(shù),帶入上述因子得分計算公式,從而獲得各個因子的得分。然后,把每個因子的方差貢獻率作為權(quán)數(shù),對每個因子實施加權(quán)處理,加總后得到評價的綜合得分。由此,可以計算得到各個指標、因子的得分和總得分,分別如表4和表5所示。

從表5可以看出,樣本高校在校大學生創(chuàng)業(yè)活力的綜合得分為2.72,低于中間值3,整體上處于“較低”的水平。在創(chuàng)業(yè)活力的3個維度中,創(chuàng)業(yè)意愿的得分(F1)排名第一,這表明在校大學生對自主創(chuàng)業(yè)有濃厚的興趣,如果有機會,他們愿意從事創(chuàng)業(yè)活動;而創(chuàng)業(yè)實踐的得分(F3)排在最后,這說明雖然目前無論是政府還是高校都在積極推動創(chuàng)業(yè)教育工作,但對在校大學生而言,首先,創(chuàng)業(yè)本身具有較高難度,因此并不是每個學生都能實施創(chuàng)業(yè)項目;其次,在校大學生以學習為主,學校開設創(chuàng)業(yè)教育類課程旨在更新他們的知識與理念;最后,學校開設的創(chuàng)業(yè)教育課程側(cè)重于對學生進行理論灌輸,缺乏相應的實踐指導,加之教師隊伍專業(yè)素質(zhì)的欠缺,致使創(chuàng)業(yè)教育的實踐指導價值較弱,因此對在校大學生實際創(chuàng)業(yè)行動的影響相對較小。

具體而言,從表4來看,創(chuàng)業(yè)意愿5個指標(X1~X5)的得分相對較高,其中X1的得分最高,X3得分最低,說明在校大學生創(chuàng)業(yè)興趣濃厚,但是這也僅限于個人的主觀意愿,其中可能因為學校創(chuàng)業(yè)師資配備不足,也可能是學生與老師接觸的主動性不夠,致使學生與老師在創(chuàng)業(yè)的相關問題上探討較少;在創(chuàng)業(yè)教育4個指標(X6~X9)中,X8的得分最低,這說明學生對這類課程興趣不大、參與度較低,還可能是因為雖然國家要求各高校均要開設創(chuàng)業(yè)教育課程,但是在實施過程中由于各學校的重視程度、師資配備、各專業(yè)人才培養(yǎng)方案有差異等原因,并不能保證每個學生每年都能夠修得一門創(chuàng)業(yè)教育課程;創(chuàng)業(yè)實踐4個指標(X10~X13)的得分普遍較低,說明雖然在校大學生對創(chuàng)業(yè)感興趣,并表示有機會愿意從事創(chuàng)業(yè)活動,同時高校也為其提供了相應的創(chuàng)業(yè)教育課程及其相關服務,但是真正將創(chuàng)業(yè)落到實處,不管是參加創(chuàng)業(yè)大賽還是實施創(chuàng)業(yè)項目的學生還是較少的。

4 對策建議

上述評價分析結(jié)果表明,從總體來看,高校在校大學生的創(chuàng)業(yè)活力不太理想,亟需改善。對此,本研究重點針對創(chuàng)業(yè)教育和創(chuàng)業(yè)實踐兩個薄弱環(huán)節(jié),提出以下兩點對策建議。

(1)增強創(chuàng)業(yè)教育的效力。目前我國高校開設的創(chuàng)業(yè)教育課程種類較少,普及面不夠廣,創(chuàng)業(yè)教育師資力量也較弱。為此,作為高校,肩負著創(chuàng)業(yè)理論和知識普及的重要職責,應進一步推動創(chuàng)業(yè)教育課程進入教學主渠道。一是將創(chuàng)業(yè)教育課程納入課程學分,確保所有學生接受創(chuàng)業(yè)理論知識學習;二是差異化開設創(chuàng)業(yè)教育課程,針對不同專業(yè)設置主干課程、輔修課程以及選修課程;三是實施課堂教學和網(wǎng)絡教學同步,確保所有學生多渠道獲得創(chuàng)業(yè)知識;四是實施創(chuàng)業(yè)精英教育,目前高校普遍成立了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院,對進入學院的學生開設全方位的創(chuàng)業(yè)教育課程;五是配齊配強創(chuàng)業(yè)教育師資,大力選聘一批企業(yè)型創(chuàng)業(yè)導師,為學生開設具有實戰(zhàn)經(jīng)驗的課程,為開展創(chuàng)業(yè)實踐的學生提供針對性的指導,增強創(chuàng)業(yè)教育的針對性和實效性。

(2)提升創(chuàng)業(yè)實踐的成效。目前,我國高校創(chuàng)業(yè)實踐的形式多以競賽和孵化訓練為主,實踐指導和后續(xù)扶持服務還有待進一步改進。因此,一是要提升綜合能力。大學生創(chuàng)業(yè)者應積極進行創(chuàng)業(yè)學習,向書本、社會、實踐學習,大力提升創(chuàng)業(yè)者帶領企業(yè)發(fā)展的能力素質(zhì),更好促進企業(yè)成長。二是暢通融資渠道。高校可以給予在校大學生創(chuàng)業(yè)者相應的創(chuàng)業(yè)基金支持,緩解大學生創(chuàng)業(yè)融資困難的問題。三是對接創(chuàng)業(yè)政策。高校進一步和政府對接,將創(chuàng)業(yè)資金、場地、信息等政策與大學生創(chuàng)業(yè)者有效對接,為創(chuàng)業(yè)者提供保姆式服務;四是加強創(chuàng)業(yè)指導。邀請社會創(chuàng)業(yè)成功人士與大學生創(chuàng)業(yè)者結(jié)對子,幫助大學生創(chuàng)業(yè)者把脈項目、尋找市場,切實解決大學生在創(chuàng)業(yè)過程中遇到的難題,提高大學生的創(chuàng)業(yè)成功率與創(chuàng)業(yè)績效。

參考文獻

[1] 教育部部長:全面深化高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革[EB/OL].[2015-10-22] http://www.gov.cn/xinwen/2015-10/22/ content_2951654.htm.

[2] 教育部.教育部關于做好2016屆全國普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知(教學〔2015〕12號)[Z].2015-12-11.

[3] 杜躍平,馬元凱,王林雪,等.創(chuàng)業(yè)環(huán)境認知對創(chuàng)業(yè)態(tài)度和創(chuàng)業(yè)傾向影響的實證研究——基于西安若干高等學校大學生的調(diào)查數(shù)據(jù)[J].軟科學,2016,30(8).

[4] 王鴻銘.科技創(chuàng)業(yè)孵化器對大學生創(chuàng)業(yè)績效影響實證分析[J].科技進步與對策,2013,30(16).

[5] 肖瀟,汪濤.國家自主創(chuàng)新示范區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)政策評價研究[J].科學學研究,2015,33(10).

[6] 陳文娟.大學生創(chuàng)業(yè)動機影響因素——以江蘇省高校大學生為例[J].中國科技論壇,2015(9).

[7] 佚名.上海大學生創(chuàng)業(yè)指數(shù)發(fā)布[J].科技創(chuàng)業(yè),2007(11).

[8] 趙希彥,吳坡.提高高職院校在校大學生自主創(chuàng)業(yè)活力的對策研究[J].遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學報,2012,14(5).

[9] 張紅艷.構(gòu)建當代大學生活力體系的研究[J].科技創(chuàng)業(yè)家, 2012(13).

[10] 高建.中國城市創(chuàng)業(yè)觀察報告[M].北京:清華大學出版社,2007.

[11] 郭元源,池仁勇,段姍.城市創(chuàng)業(yè)環(huán)境與創(chuàng)業(yè)活力分析——以部分城市為例[J].浙江工業(yè)大學學報(社會科學版),2007,6(4).

[12] 陳慧慧.家族企業(yè)網(wǎng)絡、非正式學習與創(chuàng)業(yè)活力[J].中央財經(jīng)大學學報,2016(8).

[13] 崔祥民,楊東濤,劉彩生.群際接觸、角色認同與大學生創(chuàng)業(yè)意向關系研究[J].中國科技論壇,2016(9).

[14] 方卓,張秀娥.創(chuàng)業(yè)激情有助于提升大學生創(chuàng)業(yè)意愿嗎?——基于六省大學生問卷調(diào)查的研究[J].外國經(jīng)濟與管理, 2016,38(7).

[15] Gorman G, Hanlon D, King W. Some research perspectives on entrepreneurship education, enterprise education and education for small business management: a ten-year literature review[J].International Small Business Journal,1997,15(3).

[16] 朱紅,張優(yōu)良.北京高校創(chuàng)業(yè)教育對本專科生創(chuàng)業(yè)意向的影響機制——基于學生參與視角的實證分析[J].清華大學教育研究,2014,35(6).

[17] 黃兆信,王志強.論高校創(chuàng)業(yè)教育與專業(yè)教育的融合[J].教育研究,2013(12).

[18] 張呈念,徐丹彤,謝志遠.成果應用型創(chuàng)業(yè)實踐:高校創(chuàng)業(yè)實踐的新途徑[J].教育發(fā)展研究,2014(11).

[19] 譚立章,錢津津.以創(chuàng)業(yè)實踐為載體提高創(chuàng)業(yè)教育實效性研究[J].高等工程教育研究,2015(1).