不同分娩方式對產(chǎn)后早期盆底肌力影響的臨床研究

汪小利

摘要:目的 研究不同分娩方式對產(chǎn)后早期盆底肌力的影響。方法 選取2014年12月~2016年9月在我院治療分娩的64例產(chǎn)婦臨床資料為研究對象,分為剖宮產(chǎn)組(21例)和陰道分娩組(43例),分娩5 w后進行盆底肌力測試,對比兩組患者盆底肌力。結(jié)果 陰道分娩組產(chǎn)婦陰道前壁脫垂、陰道后壁脫垂發(fā)生率明顯高于剖宮產(chǎn)組,平均陰道肌力明顯低于剖宮產(chǎn)組。結(jié)論 臨床產(chǎn)婦分娩后均應(yīng)早期進行盆底功能鍛煉,以促進盆底功能的恢復(fù),減少功能盆底障礙性疾病的發(fā)生。

關(guān)鍵詞:分娩方式;產(chǎn)后;早期盆底肌力

Clinical Study on the Effect of Different Delivery Modes on Early Posterior Pelvic Floor Muscle Strength

WANG Xiao-li

(Department of Obstetrics and Gynecology,Jixian County Mashenqiao Hospital,Tianjin 301909,China)

Abstract:Objective To study the effect of different delivery modes on early posterior pelvic floor muscle strength.Methods 64 cases of maternal clinical data were collected from December 2014 to September 2016 in our hospital.The patients were divided into cesarean section(21 cases)and vaginal delivery group(43 cases).After 5 w of delivery,Pelvic floor muscle strength test,compared to the two groups of patients pelvic floor muscle strength.Results The vaginal delivery group of anterior vaginal wall prolapse,vaginal wall prolapse had a significantly higher incidence of cesarean section,vaginal muscle strength was significantly lower than the average cesarean section.Conclusion After childbirth were early functional exercise of pelvic floor,pelvic floor to promote functional recovery,reduce the function of pelvic floor disorders.

Key words:Delivery modes;Postpartum;Early pelvic floor muscle strength

盆底功能障礙性疾病(PFD)又稱為盆底缺陷,是臨床常見疾病。該病的發(fā)生是由于女性盆底組織的肌肉、筋膜、韌帶、神經(jīng)受損或功能發(fā)生改變引起的,可能會造成尿失禁、大便失禁以及盆腔氣管脫垂等[1]。臨床研究顯示,PFD的發(fā)生與患者妊娠、分娩等因素相關(guān)。盆腔器官的支持力量主要來于骨盆底的肌肉、筋膜、韌帶等,產(chǎn)后盆底支持組織損傷,不足以維持盆腔器官,其位置發(fā)生變化,進而導(dǎo)致功能下降,進一步加重了PFD[2]。本文結(jié)合2014年12月~2016年9月在我院治療分娩的64例產(chǎn)婦臨床資料,研究不同分娩方式對產(chǎn)后早期盆底肌力影響。現(xiàn)報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料 選取2014年12月~2016年9月在我院治療分娩的64例產(chǎn)婦臨床資料為研究對象,依據(jù)分娩方式將其分為剖宮產(chǎn)組(21例)和陰道分娩組(43例),剖宮產(chǎn)組21例產(chǎn)婦年齡26~40歲,平均年齡(35.82±2.34)歲;初產(chǎn)婦12例,經(jīng)產(chǎn)婦9例;孕周38~43 w,平均孕周(39.21±3.01)w;胎兒體重3~4 kg,平均(3.56±0.22)kg。陰道分娩組43例產(chǎn)婦年齡24~37歲,平均年齡(34.66±3.75)歲;初產(chǎn)婦31例,經(jīng)產(chǎn)婦12例;孕周37~43 w,平均孕周(39.70±1.88)w;胎兒體重3~4 kg,平均(3.31±0.35)kg。兩組產(chǎn)婦在年齡、孕周、新生兒體重等基礎(chǔ)資料方面差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。

1.2方法 產(chǎn)后5~7 w進行骨盆底肌力強度評分,采用手法檢測,檢查人員均為培訓(xùn)過的專業(yè)人員,依據(jù)測定陰道收縮力、回縮力,將肌力分為6級,分別記為0、1、2、3、4、5 分。0分陰道毫無收縮力;1分僅有抽動;2分僅有輕微的力量,且伴有微弱收縮,無壓迫感或內(nèi)縮上提感;3分陰道肌肉輕微收縮,伴有輕度壓迫和內(nèi)縮上提感;4分:陰道收縮力正常,手指下壓可感覺到收縮感、抵抗力;5分陰道肌肉收縮力強,手指下呀陰道有強的收縮感[3]。

1.3評定標(biāo)準(zhǔn) 盆底肌力4~5級為正常,0~3級均為肌力下降[4]。

1.4統(tǒng)計學(xué)方法 數(shù)據(jù)分析使用SPSS23.0統(tǒng)計軟件包,計量資料采用(x±s)表示,兩組間比較采用t檢驗,計數(shù)資料采用相對數(shù)表示,兩組間比較采用?字2檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2結(jié)果

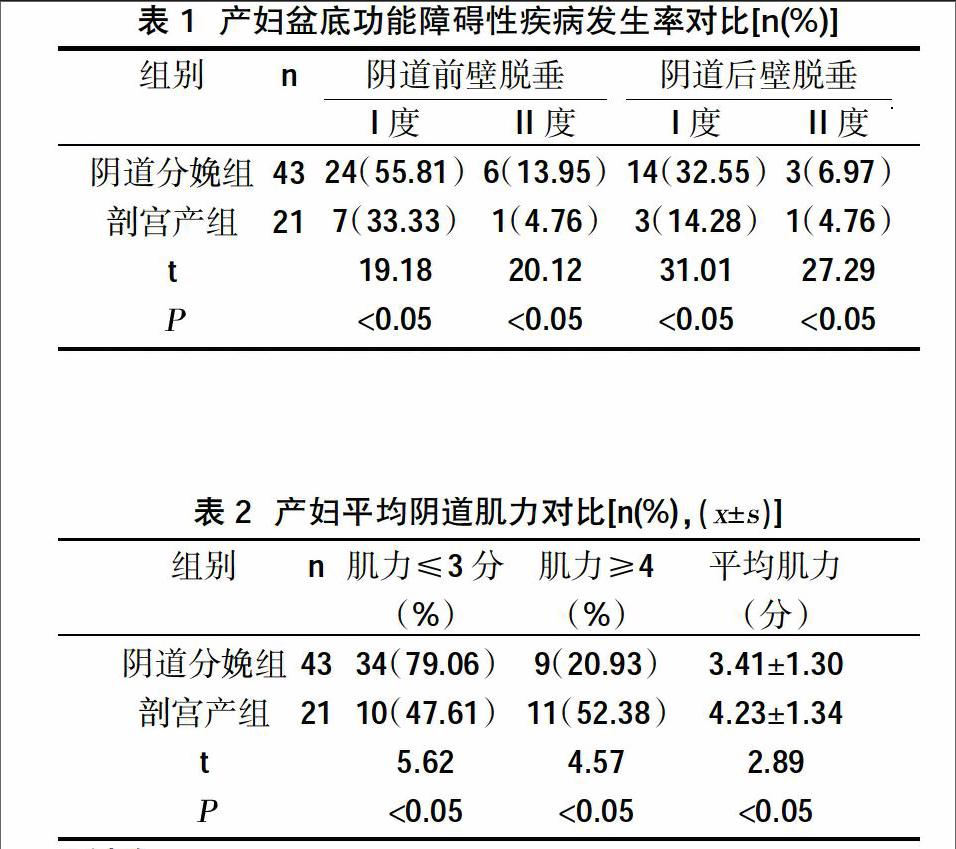

2.1產(chǎn)婦盆底功能障礙性疾病發(fā)生率對比 陰道分娩組產(chǎn)婦陰道前壁脫垂、陰道后壁脫垂發(fā)生率明顯高于剖宮產(chǎn)組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表1。

2.2產(chǎn)婦陰道肌力對比 陰道分娩組平均陰道肌力明顯低于剖宮產(chǎn)組,陰道肌力≤3分所占比例大于剖宮產(chǎn)組,肌力≥4分所占比例小于剖宮產(chǎn)組,差異有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05),見表2。

3討論

盆底功能障礙性疾病已經(jīng)成為社會衛(wèi)生問題,其發(fā)病率隨著婦女的年齡增大而不斷增高。隨著臨床的大量研究顯示,其主要發(fā)生原因是分娩造成盆底支持結(jié)構(gòu)損傷[5-6]。女性的盆底組織對維持盆腔臟器正常生理狀態(tài)和功能有特殊的重要意義。在妊娠期間,為了適應(yīng)胚胎、胎兒生長發(fā)育的需要,盆底解剖結(jié)構(gòu)會發(fā)生復(fù)雜的變化。特別是隨著孕期的增加,子宮會隨之增大,重力作用會對盆底的慢性牽拉造成不同程度的軟組織損傷[6-8]。加之激素水平的變化,改善了盆底結(jié)締組織的膠原代謝,造成盆底支持結(jié)構(gòu)減弱,增加了盆腔器官發(fā)生脫垂的幾率。分娩時抬頭會擠壓骨盆底造成直接機械損傷,加之盆底拉伸延長,肌肉高度擴張,使盆底的神經(jīng)改變、結(jié)締組織間連接分離,造成對骨盆肌肉的直接損傷。尤其對于陰道分娩過程中胎兒過大,產(chǎn)生延長、器械助產(chǎn)等容易引起盆底、尿道周圍組織的損傷、活動度改變,從而導(dǎo)致壓力性尿失禁的發(fā)生。以上提到的這些變化和損傷都是盆底功能障礙性疾病發(fā)生的高危因素。

本文研究結(jié)果顯示,陰道分娩組產(chǎn)婦陰道前壁脫垂、陰道后壁脫垂發(fā)生率明顯高于剖宮產(chǎn)組,且平均陰道肌力低于剖宮產(chǎn)組,陰道肌力≤3分所占比例大于剖宮產(chǎn)組,肌力≥4分所占比例小于剖宮產(chǎn)組。由此表明,剖宮產(chǎn)和陰道分娩均會對盆底肌力造成一定的影響,但剖宮產(chǎn)盆底肌力的損傷相對較小,陰道脫垂發(fā)生率明顯較低。雖然如此臨床為了減少盆底肌力損傷,而選擇剖宮產(chǎn)分娩的方法不可取。因為,不同分娩方式對盆底功能的遠期恢復(fù)并無明顯保護作用,因此人為選擇剖宮產(chǎn)來保護盆底功能并不可取。臨床可通過早期盆底肌肉鍛煉,促進盆底血液循環(huán),改善陰道分娩對產(chǎn)后盆底功能的影響。

總之,不同分娩方式對產(chǎn)后早期盆底功能均有影響,產(chǎn)后盆底功能均會有所降低,但陰道分娩損傷更為明顯。產(chǎn)后早期功能盆底損傷不是不可逆的,因此,在分娩后可通過合理的訓(xùn)練改善盆底功能,有效預(yù)防盆底功能障礙性疾病的發(fā)生。

參考文獻:

[1]胡夢彩,王銳,徐冬梅,等.不同分娩方式對產(chǎn)后早期盆底肌力影響的研究[J].中國婦幼保健,2013,24(7):884-885.

[2]曹江霞,周燕.不同分娩方式對圍絕經(jīng)期女性盆底功能影響的研究[J].中國婦幼保健,2013,25(31):450-452.

[3]宋巖峰,莊蓉蓉.盆底功能障礙性疾病診治的整體觀念[J].中國婦產(chǎn)科臨床雜志,2012,13(2):140-144.

[4]雷亞芳,高鷹,任為.不同分娩方式對盆底功能近期影響的臨床觀察[J].公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué),2011,22 (2):110-113.

[5]張依妮,郭洪花.不同分娩方式對產(chǎn)后早期盆底肌力影響的研究[J].中華護理雜志,2013,48(3):281-283.

[6]徐永萍.不同分娩方式對產(chǎn)婦盆底支持組織功能所產(chǎn)生的近期影響[J].安徽醫(yī)學(xué),2012(10).

[7]張斌.生物電刺激治療不同分娩方式產(chǎn)后盆底肌力減退的比較研究[J].實用婦產(chǎn)科雜志,2012(10).

[8]齊翠娥,牛鳳憲.陰道分娩和剖宮產(chǎn)對產(chǎn)后壓力性尿失禁影響分析[J].當(dāng)代醫(yī)學(xué),2012(14).

編輯/高章利