家庭農(nóng)場不同管理模式對經(jīng)營績效的影響

楊淙云+王巖

摘要:在對家庭農(nóng)場產(chǎn)生理論進行系統(tǒng)梳理的基礎上,基于遼寧省典型調研案例的分析,對企業(yè)式家庭農(nóng)場和傳統(tǒng)家庭農(nóng)場的經(jīng)營績效進行了比較分析,并對不同模式及其適宜性進行剖析,以期為不同經(jīng)營管理模式下家庭農(nóng)場的發(fā)展和完善提供參考和建議。

關鍵詞:家庭農(nóng)場;管理模式;經(jīng)營績效;遼寧省

中圖分類號:F324.1 文獻標識碼:C 文章編號:0439-8114(2017)09-1777-05

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2017.09.045

Effect of Different Management Models on Performance of Family Farms

——An Analysis Based on Typical Cases of Liaoning Province

YANG Cong-yun,WANG Yan

(College of Public Administration, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China)

2013年中央一號文件明確提出,要“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營體制,培育壯大新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織,鼓勵和支持承包土地向專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)合作社流轉,發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營”。現(xiàn)階段,中國正處于快速城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的發(fā)展階段,且城鄉(xiāng)收入差異較大,需要提高農(nóng)民收入,土地作為農(nóng)業(yè)領域最主要的生產(chǎn)資料,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的載體,是農(nóng)民生產(chǎn)生活的保障,直接關系到農(nóng)民的利益、農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)村的穩(wěn)定。專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場以及農(nóng)民專業(yè)合作社等新型經(jīng)營主體將成為當下及未來國家重點扶持的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)組織形式,而“家庭農(nóng)場”作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營組織的基礎,首次出現(xiàn)在2013年的中央一號文件之中。眾多學者認為家庭農(nóng)場將是中國農(nóng)業(yè)未來發(fā)展的必然選擇[1-3]。

據(jù)農(nóng)業(yè)部經(jīng)管總站體系與信息處統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2015年6月底,縣級以上農(nóng)業(yè)部門認定的家庭農(nóng)場達24.0萬個,比2014年的13.9萬個增長72.7%。按行業(yè)劃分,從事種植業(yè)的家庭農(nóng)場14.2萬個,占家庭農(nóng)場總數(shù)的59.2%,其中,從事糧食生產(chǎn)的為8.4萬個,占種植類家庭農(nóng)場總數(shù)的59.2%;從事畜牧業(yè)的家庭農(nóng)場5.0萬個,占家庭農(nóng)場總數(shù)的20.8%;從事漁業(yè)、種養(yǎng)結合、其他類型的家庭農(nóng)場分別為1.64萬、2.34萬、0.85萬個,分別占家庭農(nóng)場總數(shù)的6.8%、9.7%、3.5%。各類家庭農(nóng)場經(jīng)營土地面積222.9萬hm2,其中,種植業(yè)經(jīng)營耕地面積166.2萬hm2,占74.6%,平均每個種植業(yè)家庭農(nóng)場經(jīng)營耕地11.7 hm2。從種植業(yè)家庭農(nóng)場經(jīng)營耕地的來源看,流轉經(jīng)營的耕地面積132.1萬hm2,占79.5%,家庭承包經(jīng)營和以其他承包方式經(jīng)營的耕地面積34.1萬hm2,占20.5%。

現(xiàn)階段,對家庭農(nóng)場經(jīng)營管理模式的研究還比較少。本研究在剖析遼寧省典型案例經(jīng)營績效的基礎上,對企業(yè)式家庭農(nóng)場和傳統(tǒng)家庭農(nóng)場的經(jīng)營管理模式進行比較,并對不同模式及其適宜性進行了分析,以期為不同管理模式下家庭農(nóng)場的發(fā)展和完善提供參考和建議。

1 研究現(xiàn)狀

在國家鼓勵發(fā)展農(nóng)地多種形式適度規(guī)模經(jīng)營的背景下,家庭農(nóng)場、合作社、龍頭企業(yè)等規(guī)模經(jīng)營主體不斷發(fā)展壯大,為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化以及要素市場化的持續(xù)健康發(fā)展奠定了有利條件,對“三農(nóng)”問題的解決作出了有益的實踐探索。家庭農(nóng)場作為農(nóng)業(yè)領域最基本的生產(chǎn)單元和主體,是中國未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然選擇。現(xiàn)階段對家庭農(nóng)場經(jīng)營管理模式的研究還較為缺乏。

自2013年中央一號文件明確家庭農(nóng)場為未來新型經(jīng)營主體發(fā)展方向以來,國內(nèi)學者對家庭農(nóng)場的論述主要集中在以下四個方面:一是家庭農(nóng)場的概念和特征。其中具有代表性的是高強等[4]的研究,認為家庭農(nóng)場是“以家庭經(jīng)營為基礎,融合科技、信息、農(nóng)業(yè)機械、金融等現(xiàn)代生產(chǎn)因素和現(xiàn)代經(jīng)營理念,實行專業(yè)化生產(chǎn)、社會化協(xié)作和規(guī)模化經(jīng)營的新型微觀經(jīng)濟組織”,具有“家庭經(jīng)營、適度規(guī)模、市場化經(jīng)營、企業(yè)化管理”的特點。二是家庭農(nóng)場的規(guī)模和經(jīng)營方式。一部分學者在規(guī)模經(jīng)濟理論的基礎上提出中國的家庭農(nóng)場應當向類似美國的現(xiàn)代化大農(nóng)場方向發(fā)展[5,6];另一部分學者認為中國的家庭農(nóng)場應該走適度規(guī)模發(fā)展的道路[7,8],以家庭勞動力為主,尤其“適度規(guī)模”、“小而精”的真正家庭農(nóng)場才是中國農(nóng)業(yè)正確的發(fā)展道路[9]。三是家庭農(nóng)場發(fā)展現(xiàn)狀和對策。包括對成功案例如上海松江家庭農(nóng)場的研究[10],以及當前中國家庭農(nóng)場發(fā)展的優(yōu)勢、困境條件的分析和相應的對策研究[11-13],其中有學者認為家庭農(nóng)場具有順應農(nóng)業(yè)自然屬性、有利于發(fā)揮農(nóng)業(yè)的社會屬性、實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點和家庭特點高度契合的優(yōu)勢。四是國外經(jīng)驗的借鑒和啟示。主要是對德國、美國、荷蘭、日本等國家庭農(nóng)場的現(xiàn)狀、歷史與國內(nèi)家庭農(nóng)場的異同的深入研究[14,15]。

2 家庭農(nóng)場

2.1 家庭農(nóng)場的出現(xiàn)

1949年以來,中國的土地政策經(jīng)歷了三個階段[16]。第一個階段是1949-1953年,農(nóng)民土地所有制階段。在土地資源配置極度不均衡的背景下,通過《中華人民共和國土地改革法》的實施,廢除了封建土地所有制,將土地從地主所有變?yōu)檗r(nóng)民所有,極大地解放了生產(chǎn)力;第二個階段是1954-1977年,合作和集體經(jīng)營階段。為了超前實現(xiàn)工業(yè)化,將土地從農(nóng)民所有變?yōu)榧w所有,卻在實踐中發(fā)現(xiàn)人民公社效率低下,無法調動農(nóng)民的生產(chǎn)積極性;第三個階段是1978年至今的家庭承包經(jīng)營階段。家庭承包經(jīng)營制促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的顯著增長[17]。根據(jù)新制度經(jīng)濟學,制度的變化提高了勞動激勵,并減少了監(jiān)督費用[18]。然而,隨著時代的發(fā)展,家庭承包經(jīng)營制逐漸顯現(xiàn)了它的局限性。主要是由于家庭承包經(jīng)營制導致農(nóng)戶家庭土地零碎、規(guī)模過小。由于經(jīng)營規(guī)模狹小、地塊零碎,小規(guī)模家庭承包經(jīng)營制無法分攤農(nóng)業(yè)生產(chǎn)固定成本以及充分使用勞動力[19],同時,小規(guī)模家庭承包經(jīng)營使得農(nóng)產(chǎn)品自給自足,商品率低,十分不利于發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟。

根據(jù)馬克思制度變遷理論,制度變遷的內(nèi)動力是變遷主體進行制度變遷的動力,即變遷主體追求自身利益最大化。在農(nóng)戶為了追求自身利益最大化的情況下,家庭農(nóng)場自然而然地產(chǎn)生了。首先,勞動力大量轉移。在中國快速城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的大背景下,兼業(yè)農(nóng)民收入明顯高于專業(yè)農(nóng)民,大量農(nóng)村青壯勞力向城鎮(zhèn)轉移,留下了大量土地,給有能力的農(nóng)戶規(guī)模經(jīng)營提供了可能。其次,技術在不斷進步,當前農(nóng)機還是農(nóng)藥、化肥、灌溉等技術的實際水平和推廣、應用水平都比30年前有了長足進步。使用恰當?shù)霓r(nóng)業(yè)技術設備可以大量節(jié)省勞動力、降低單位成本、提高管理效率。但是,農(nóng)業(yè)技術設備的使用需要一定的規(guī)模,這就促使有能力的農(nóng)戶向規(guī)模經(jīng)營靠攏。同時,中國實行特殊的土地集體所有制,農(nóng)戶的所有農(nóng)業(yè)經(jīng)營行為都建立在這個制度基礎上。家庭農(nóng)場是家庭承包經(jīng)營制的完善和發(fā)展。當規(guī)模擴大到一定程度,農(nóng)戶的規(guī)模經(jīng)營便會向家庭農(nóng)場方向過渡,這就是家庭農(nóng)場的誘致性變遷。

中國自1987年提出進行規(guī)模經(jīng)營試點后,在已有上海松江和江蘇蘇錫常家庭農(nóng)場的成功示范帶動下,2013年中央一號文件提出鼓勵土地向家庭農(nóng)場流轉,促使家庭農(nóng)場向強制性變遷的方向發(fā)軔。根據(jù)林毅夫[18]的定義,誘致性制度變遷是指現(xiàn)行制度安排變更或替代,或者是創(chuàng)造新制度安排,有一個人或一群人,在響應獲利機會時,自發(fā)地倡導、組織與實行。相反,強制性制度變遷由政府命令與法律引入及實行。誘致性變遷和強制性變遷一起使家庭農(nóng)場在全國如雨后春筍般涌出。

2.2 家庭農(nóng)場的分類

現(xiàn)階段,家庭農(nóng)場的分類主要是按照經(jīng)營模式將家庭農(nóng)場分為“小而精”的家庭農(nóng)場和大農(nóng)場。“小而精”的家庭農(nóng)場具有以家庭勞動力為主,雇傭勞動力為輔,勞動資本雙密集和適度規(guī)模的特點。大農(nóng)場具有雇傭勞動力為主,依賴機械,資本密集,大規(guī)模的特點以收益最大化為目標,面向市場,運用各類現(xiàn)代生產(chǎn)技術設備和經(jīng)營管理理念,以規(guī)模化經(jīng)營和企業(yè)化管理為組織特征[20]。同時,家庭農(nóng)場形態(tài)由以家庭成員為主要勞動力變?yōu)榧彝コ蓡T為主要經(jīng)營管理者[21]。高萬芹等[21]將這類家庭農(nóng)場定義為企業(yè)式家庭農(nóng)場。

2.3 企業(yè)式家庭農(nóng)場

企業(yè)式家庭農(nóng)場是傳統(tǒng)家庭農(nóng)場的進一步發(fā)展。企業(yè)式家庭農(nóng)場的出現(xiàn)并非偶然。筆者經(jīng)過分析后認為,企業(yè)式家庭農(nóng)場產(chǎn)生有以下幾點原因。

2.3.1 專業(yè)化損失降低 由于傳統(tǒng)家庭農(nóng)場主既要負責生產(chǎn)活動又要負責管理活動,家庭農(nóng)場會喪失專業(yè)化分工帶來的效率的提高[22]。企業(yè)式家庭農(nóng)場恰好避免了專業(yè)化缺失問題。一個人的精力是有限的,企業(yè)式家庭農(nóng)場的農(nóng)場主如果既負責生產(chǎn)活動又負責管理活動很可能由于精力不足出現(xiàn)“兩手抓,兩手都不硬”的情況,只負責管理工作,可以將更多的精力放在農(nóng)場經(jīng)營的其他方面,如戰(zhàn)略發(fā)展、市場調研、產(chǎn)品銷售等。聘任有能力的代理人負責生產(chǎn)活動,不僅可以使工人干活的質量得到有效監(jiān)督,提高生產(chǎn)效率,還可以回避農(nóng)場主自身農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術經(jīng)驗不足的問題。

2.3.2 交易成本和單位生產(chǎn)成本降低 市場的運行是有成本的,通過形成一個組織,并允許某個權威來支配資源,就能節(jié)約某些市場運行成本[23]。交易成本包括尋找交易信息、談判及監(jiān)督成本。企業(yè)化經(jīng)營的家庭農(nóng)場相較傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場可以有效節(jié)約締約成本、談判成本、信息成本和監(jiān)督成本。根據(jù)科斯的理論,企業(yè)的存在使得一系列的短期契約被一個長期契約替代。簽訂這些短期契約的費用就被節(jié)約下來。不僅如此,生產(chǎn)要素所有者不必同企業(yè)內(nèi)部需要合作的其他生產(chǎn)要素所有者簽訂契約,這一部分的契約成本也被節(jié)省下來。同時,在面對外部市場時,企業(yè)型家庭農(nóng)場一方面由于有足夠大的規(guī)模和產(chǎn)量,面對市場有更大的話語權;另一方面,企業(yè)式農(nóng)場主由于自身組織性質和追求利益最大化的目標,會主動地從外界搜尋各類信息,更好地避免由于信息不對稱產(chǎn)生的談判成本和信息成本。在信息掌握更全面的情況下,企業(yè)經(jīng)營的不確定性和風險也同時降低了。隨著企業(yè)式家庭農(nóng)場規(guī)模的擴大,內(nèi)部的分工進一步細化,借助合理有效的分工協(xié)作模式,老工人能夠更熟練地完成工作,新工人可以快速上手,這不僅可以提高生產(chǎn)效率,同時節(jié)省了農(nóng)場內(nèi)部的管理成本和由于工人的流動性帶來的與工人之間的契約風險成本。家庭農(nóng)場本身具有節(jié)約監(jiān)督成本的優(yōu)勢,企業(yè)式家庭農(nóng)場在原有基礎上,運用現(xiàn)代化的經(jīng)營管理理念,形成合理的組織結構,采用有效的獎懲制度,能夠直接提高管理人員和工人的積極性,節(jié)約內(nèi)部監(jiān)督成本。這樣,企業(yè)式家庭農(nóng)場與外部市場進行交易所需費用和內(nèi)部的交易成本也就有效地降低了。產(chǎn)品成本由固定成本和變動成本兩大部分組成。固定成本是指在一定限度內(nèi)不隨產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售量的變化而變化,具有相對固定性質的各項成本。根據(jù)規(guī)模經(jīng)濟理論,隨著規(guī)模的擴大,一定的固有的生產(chǎn)成本將被攤薄,直接降低了單位生產(chǎn)成本。

2.3.3 資產(chǎn)專用性轉化 資產(chǎn)專用性是由威廉姆森在研究交易成本理論時提出來的,是指用于特定用途后被鎖定很難再移作他用性質的資產(chǎn),若改作他用則價值會降低,甚至可能變成毫無價值的資產(chǎn)。資產(chǎn)專用性越高,沉沒成本也越高,資產(chǎn)所有者面臨敲竹杠問題的概率也更大。根據(jù)威廉姆森的理論,擺脫這一問題的惟一出路是縱向一體化,將外部風險內(nèi)部化或簽訂長期化的契約,迫使他人作出承諾。家庭農(nóng)場需要作出很多投資,種植型家庭農(nóng)場需要平整土地,購買一定的農(nóng)業(yè)機械、修建排水灌溉設施和修建田埂等;養(yǎng)殖型家庭農(nóng)場需要修建養(yǎng)殖場地等,這些都是專用性很高的資產(chǎn)。企業(yè)型家庭農(nóng)場通過內(nèi)部有效的資源配置方式,可以克服生產(chǎn)中的敲竹杠問題。

2.3.4 交易頻率增加 交易頻率也可以表述為交易規(guī)模。資產(chǎn)專用性越強的交易越適宜于采用專用治理結構,但這種專用治理結構是要花費較高成本的,只有頻率高、規(guī)模大的交易才較為容易補償專用治理結構所花費的成本[24]。傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場的交易頻率低于企業(yè)型家庭農(nóng)場。因此企業(yè)型家庭農(nóng)場能夠更好地降低由于交易頻率帶來的交易成本。

3 實證分析

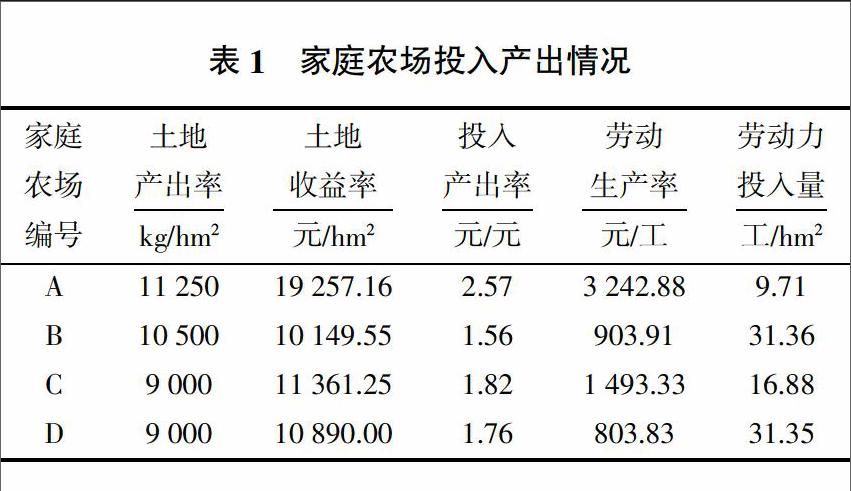

案例均來自筆者2015年7~8月在遼寧省東港市進行調研時采集的資料。共A、B、C、D 4個家庭農(nóng)場,兩種經(jīng)營管理模式,即企業(yè)型家庭農(nóng)場(農(nóng)場主只負責管理工作)和傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場(農(nóng)場主同時負責管理和生產(chǎn)工作)。4個家庭農(nóng)場成立時間大體相近,全部種植水稻,土地也全為租賃所得,統(tǒng)計數(shù)據(jù)均為2014年數(shù)據(jù)。A家庭農(nóng)場是企業(yè)型家庭農(nóng)場,耕地面積達137.33 hm2,每公頃租金為6 000元。B、C、D 3個家庭農(nóng)場耕地面積分別146.67、16.00和26.67 hm2,每公頃租金分別為5 625、7 500和6 000元,都由農(nóng)場主組織生產(chǎn)。

由表1可知,A家庭農(nóng)場水稻每公頃產(chǎn)量達 11 250 kg,獲得總收入432.60萬元。A家庭農(nóng)場在經(jīng)營績效方面具有明顯優(yōu)勢。一是A農(nóng)場土地收益率(農(nóng)戶種稻純收入/農(nóng)田面積)為19 257.16元/hm2。總投入為168.14萬元,投入產(chǎn)出率(農(nóng)場總收入/農(nóng)場總支出)為2.57。與此同時,其他3個家庭農(nóng)場水稻加權平均產(chǎn)量為10 161.97 kg/hm2。土地收益率加權平均為10 356.23元/hm2,明顯低于企業(yè)式家庭農(nóng)場。二是經(jīng)營管理方式。A農(nóng)場主只負責管理工作,通過設立隊長管理工人干活。同時用獎勵制度激勵并監(jiān)督工人。工人薪酬由工資和獎金組成。工資一月一付,每月4 000~5 000元;獎金額度為3 000~ 5 000元。有效地解決了勞動監(jiān)督問題并降低了與工人之間的契約風險。與此同時。傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場農(nóng)場主普遍反映監(jiān)督問題和雇工問題難以解決,為了解決監(jiān)督問題,有的農(nóng)場不得不減少雇工數(shù)量,降低了生產(chǎn)效率。同時,工人老齡化和工資高使得雇工越來越難。三是勞動力投入量少,勞動生產(chǎn)率高。2014年,A家庭農(nóng)場共雇1 333個工,勞動生產(chǎn)率(水稻總產(chǎn)值/勞動消耗量)為3 242.88元/工。勞動力投入量(總勞動力投入量/農(nóng)田面積)為9.71工/hm2。其他3個家庭農(nóng)場勞動生產(chǎn)率平均僅為A農(nóng)場的約1/3,勞動力投入量卻為A農(nóng)場的約3倍,形成強烈反差。

由此可見,企業(yè)型家庭農(nóng)場在各方面指標上都明顯優(yōu)于傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場。除了降低專業(yè)化損失;降低交易成本、單位生產(chǎn)成本;轉化資產(chǎn)專用性和增加交易頻率等因素外,企業(yè)型家庭農(nóng)場產(chǎn)生優(yōu)勢還體現(xiàn)在有效的獎勵制度和較高的經(jīng)營管理水平。

1)有效的獎勵制度。根據(jù)團隊生產(chǎn)理論,要提高組織效率必須設計有效產(chǎn)權結構和激勵報酬制度,降低代理成本。使生產(chǎn)要素所有者間形成合作,產(chǎn)生更高生產(chǎn)率的前提條件是必須使生產(chǎn)者的努力與他們的報酬掛鉤[25]。A家庭農(nóng)場的農(nóng)場主采取直接發(fā)放獎金的方式來激勵工人。獎金額度接近工人的月工資,因此極大地促進了隊長監(jiān)督和工人生產(chǎn)的積極性。監(jiān)督者和生產(chǎn)者相互促進形成了良性循環(huán),從而提高了農(nóng)場的經(jīng)營績效。

2)較高的經(jīng)營管理水平。A農(nóng)場主的家庭農(nóng)場采取了最簡單的直線型組織結構。這種結構具有事權集中、權責明確、指揮統(tǒng)一、便于控制等優(yōu)點,能夠有效地保證農(nóng)場主決策的執(zhí)行和信息的傳遞,降低了層級管理的風險。同時,A農(nóng)場主自身作為家庭農(nóng)場主熟悉農(nóng)場運營的各個環(huán)節(jié)。因此,這種簡單的直線型組織結構非常適合家庭農(nóng)場這種新型的經(jīng)營組織。同時,A農(nóng)場主還具有較強的風險防范意識。

4 適宜性分析

對比傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場,企業(yè)型家庭農(nóng)場在經(jīng)營績效的諸多方面優(yōu)勢明顯。但是在中國現(xiàn)有國情之下,企業(yè)型家庭農(nóng)場想要發(fā)展壯大,也面臨著一系列制約因素。

首先是資源稟賦。A農(nóng)場主的家庭農(nóng)場事實上更類似于美國的現(xiàn)代化大農(nóng)場,A家庭農(nóng)場地處東北大平原的南部,在全國14塊大平原、0.4億hm2耕地中,遼河平原的自然、經(jīng)濟條件優(yōu)越,土地平闊,較為適合現(xiàn)代化大農(nóng)場的發(fā)展。中國人均占有耕地0.10 hm2,而世界人均耕地面積為0.37 hm2,美國人均耕地面積更是接近0.50 hm2。除此之外,中國很多省份地形復雜崎嶇,經(jīng)濟不夠發(fā)達,沒有足夠的條件運用先進的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術設備。貴州、云南等地的部分農(nóng)村至今仍在使用牛等牲畜耕地。因此,在除了東三省以外的地方很難有資源稟賦條件發(fā)展適宜如此大規(guī)模且便于運用農(nóng)業(yè)機械以節(jié)省勞動力的企業(yè)型家庭農(nóng)場。

其次,企業(yè)式家庭農(nóng)場對農(nóng)場主的經(jīng)營管理水平要求很高。現(xiàn)階段中國農(nóng)村的教育薄弱的問題依然突出,能夠運用先進生產(chǎn)技術設備和管理理念的高素質農(nóng)民較少。大多數(shù)農(nóng)民種地仍然靠經(jīng)驗而不是科學的管理方法,沒有足夠的能力承擔家庭農(nóng)場的運營。農(nóng)村教育條件差,農(nóng)村老師工資待遇差,使得優(yōu)秀的教師不愿意到農(nóng)村去,教師的大量流失使得提高農(nóng)村教育水平并進一步幫助農(nóng)民提升知識素養(yǎng)還有很長一段路要走。

第三,農(nóng)民缺少足夠的資金建立和運營家庭農(nóng)場。對于家庭農(nóng)場主來說,家庭農(nóng)場經(jīng)營規(guī)模大,投入高,運營維護成本高,因此需要更多的資金來周轉。當企業(yè)式家庭農(nóng)場想要擴大生產(chǎn)規(guī)模時,資金缺口一般較大,難以通過自籌解決。農(nóng)村金融信貸體系不發(fā)達,農(nóng)民難以從銀行或者信用社獲得足夠貸款。在實際調研中,家庭農(nóng)場主和普通農(nóng)戶都反映融資難的問題。從全國范圍來看,一方面,中國2.4億個農(nóng)民家庭中大約只有15%從正規(guī)的金融機構獲得過貸款,85%的農(nóng)民要獲得貸款基本上都是通過民間信貸來解決;另一方面,金融業(yè)沒有認識到農(nóng)業(yè)的高回報率,中國的體制、制度、政策、法律對農(nóng)民貸款也有很大限制[26]。同時,對于擁有土地的農(nóng)戶來說,由于機會主義思想的存在,農(nóng)戶一般不愿意將土地長期按照固定價格租賃給家庭農(nóng)場,因為租金上下浮動很大程度上影響著家庭農(nóng)場的資金流動性。

第四,土地流轉困難。家庭農(nóng)場建立在一定規(guī)模的土地上,而規(guī)模土地的取得依賴于土地流轉市場。現(xiàn)階段,中國農(nóng)村土地流轉市場還不完善,急需地方政府和村組織出臺并切實實施有效的土地流轉政策,解決土地流轉難的問題。具體地,一是農(nóng)場主和農(nóng)戶之間存在不信任問題。當前,土地在農(nóng)村仍然起著相當?shù)谋U献饔茫r(nóng)戶對土地的安全十分看重。農(nóng)戶將土地以零地租的方式交給親戚熟人耕種的現(xiàn)象十分普遍,對于那些長期在外無法顧及土地的人來說,無法放心地將土地交給農(nóng)場主耕種。二是農(nóng)場主和農(nóng)戶之間的契約訂立和履行存在問題和風險。在實際調研中,有農(nóng)場主提到,為了降低風險與農(nóng)戶簽訂了合約。但是,目前的合約實際上只是約束了農(nóng)場主,對農(nóng)戶沒有太大的影響。非常希望政府能夠出面使農(nóng)戶得到約束。同時,對于一部分愿意將土地長期流轉甚至愿意將承包權“賣斷”給企業(yè)或農(nóng)場主的農(nóng)戶,由于未來的不確定性,加之政策的限制,契約的履行成本將會非常高,需要政府的公信力為契約提供執(zhí)行保障。

企業(yè)型家庭農(nóng)場的制約因素就是傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場的優(yōu)勢。更重要的是,傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場雖然經(jīng)營績效不如企業(yè)型家庭農(nóng)場,但是相對普通農(nóng)戶,傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場已經(jīng)成功提高了農(nóng)民收入。中國農(nóng)業(yè)今天正處于大規(guī)模非農(nóng)就業(yè)、人口自然增長減慢和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構轉型三大歷史性變遷的交匯之中,這樣的交匯將同時導致農(nóng)業(yè)從業(yè)人員的降低和農(nóng)業(yè)勞動需求的增加,這條出路應以市場化的兼“種植-養(yǎng)殖”為一體的小規(guī)模家庭農(nóng)場“精細密集”經(jīng)營方式為主,并邁向綠色農(nóng)業(yè)[27]。

5 結論與建議

通過對比可以發(fā)現(xiàn),企業(yè)型家庭農(nóng)場和傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場都有自己的優(yōu)勢和劣勢。企業(yè)型家庭農(nóng)場經(jīng)營績效突出,可以被政府樹立為典型,成為鼓勵家庭農(nóng)場發(fā)展的典范。然而,以中國當前國情來看,傳統(tǒng)型家庭農(nóng)場暫時更具有普適性,但隨著人口結構的變化和農(nóng)民經(jīng)營管理水平的進一步提高,企業(yè)型家庭農(nóng)場可能會扮演更重要的角色。應該鼓勵家庭農(nóng)場多元化發(fā)展。

鑒于農(nóng)場主經(jīng)營管理水平對家庭農(nóng)場績效的影響,政府應加強對農(nóng)民的各類專業(yè)技能培訓并同時加強教育的落實,培養(yǎng)具有較高素質的新型農(nóng)民;逐步加強對農(nóng)場主信貸資金的扶持力度;加大對農(nóng)業(yè)基礎設施的投資力度,提升農(nóng)地資源稟賦;積極有序推動農(nóng)地流轉市場化和組織化進程;建立健全農(nóng)村各類服務體系等。

參考文獻:

[1] 朱啟臻,胡鵬輝,許 漢,澤.論家庭農(nóng)場:優(yōu)勢、條件與規(guī)模[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2014(7):11-17.

[2] 伍開群.制度變遷——從家庭承包到家庭農(nóng)場[J].當代經(jīng)濟研究,2014(1):37-45.

[3] 朱學新.家庭農(nóng)場是蘇南農(nóng)業(yè)集約化經(jīng)營的現(xiàn)實選擇[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2006(12):39-42.

[4] 高 強,劉同山,孔祥智.家庭農(nóng)場的制度解析:特征、發(fā)生機制與效應[J].經(jīng)濟學家,2013(6):48-56.

[5] 張曙光,劉守英,張 弛.土地流轉與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化[J].管理世界,2010(7):66-85.

[6] 孫新華.農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體:類型比較與路徑選擇——以全員生產(chǎn)效率為中心[J].經(jīng)濟與管理研究,2013(12):59-66.

[7] 陳錫文.把握農(nóng)村經(jīng)濟結構、農(nóng)業(yè)經(jīng)營形式和農(nóng)村社會形態(tài)變遷的脈搏[J].開放時代,2012(33):112-115.

[8] 王春來.發(fā)展家庭農(nóng)場的三個關鍵問題探討[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2014(1):43-48.

[9] 黃宗智.“家庭農(nóng)場”是中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展出路嗎?[J].開放時代,2012(2):176-194.

[10] 趙 鯤,趙 海,楊凱波.上海市松江區(qū)發(fā)展家庭農(nóng)場的實踐與啟示[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟題,2015(2):9-13.

[11] 屈學書,矯麗會.我國發(fā)展家庭農(nóng)場的優(yōu)勢和條件分析[J].經(jīng)濟問題,2014(2):106-108.

[12] 薛 亮,楊永坤.家庭農(nóng)場發(fā)展實踐及其對策探討[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟問題,2015(2):4-8,110.

[13] 楊建利,周茂同.我國發(fā)展家庭農(nóng)場的障礙及對策[J].經(jīng)濟縱橫,2014(2):49-53.

[14] 徐會蘋.德國家庭農(nóng)場發(fā)展對中國發(fā)展家庭農(nóng)場的啟示[J].河南師范大學學報(哲學社會科學版),2013(4):70-73.

[15] 肖衛(wèi)東,杜志雄.家庭農(nóng)場發(fā)展的荷蘭樣本:經(jīng)營特征與制度實踐[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟,2015(2):83-96.

[16] 劉廣棟,程久苗. 1949年以來中國農(nóng)村土地制度變遷的理論和實踐[J].中國農(nóng)村觀察,2007(2):70-80.

[17] 王洪清,祁春節(jié).家庭經(jīng)營體制的歷史變遷、規(guī)模效率及其下一步[J].改革,2013(4):91-97.

[18] 林毅夫.制度、技術與中國農(nóng)業(yè)的發(fā)展[M].上海:上海人民出版社,1994.

[19] 張忠根,黃祖輝.規(guī)模經(jīng)營:提高農(nóng)業(yè)比較收益的重要途徑[J].農(nóng)業(yè)技術經(jīng)濟,1997(5):5-7.

[20] 賀雪峰.重新認識小農(nóng)經(jīng)濟[J].中國老區(qū)建設,2014(11):13-14.

[21] 高萬芹,蔡山彤.農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程中的企業(yè)式家庭農(nóng)場[J].西北農(nóng)林科技大學學報(社會科學版),2015(6):74-80.

[22] 林雪梅.家庭農(nóng)場經(jīng)營的組織困境與制度消解[J].管理世界,2014(2):176-177.

[23] HART O,MOORE J. Property Rights and the Nature of the Firm[J].Journal of Political Economy,1990,98(6):1119-1158.

[24] 唐 浩.農(nóng)戶與市場之間的契約聯(lián)接方式研究——交易費用經(jīng)濟學理論框架的應用與完善[J].經(jīng)濟經(jīng)緯,2011(3):113-117.

[25] 鄭美群,蔡 莉.企業(yè)績效的經(jīng)濟學理論依據(jù)[J].當代經(jīng)濟研究,2003(6),57-61.

[26] 陳錫文.資源配置與中國農(nóng)村發(fā)展[J].中國農(nóng)村經(jīng)濟,2004(1):4-9.

[27] 黃宗智,彭玉生.三大歷史性變遷的交匯與中國小規(guī)模農(nóng)業(yè)的前景[J].中國社會科學,2007(4):74-88.