我國中部地區農村精神養老問題研究

李勇+樊美玲+陳秋蓉+徐文凱+林宗洋

【摘要】隨著改革開放向縱深方向發展,中部崛起正在大力推進。與此同時,我國中部地區的老齡化程度也在不斷加深,相較于物質贍養,農村老人的精神養老存在的問題日益突出,且并未引起社會的廣泛關注。有鑒于此,亟需探究我國中部地區農村精神養老的現狀及存在的問題,并在此基礎上,為我國中部地區的農村精神養老提出建設性意見。

【關鍵詞】中部地區 農村老人 精神養老

養老有兩重基本涵義:一是物質供奉老人,二是年老體衰后的閑居需求。目前,學界關于精神養老還未有確切的定義,也沒有統一的標準。當前,國內不乏關于精神養老研究的學者。陳昫認為精神養老應包含著老年人獲得的精神支持,具體包含親情的支持、友情的支持、社會規范驅動性的支持。申喜連、張云認為老年人的精神需求體現在親情、人文關懷、知識教育、文化娛樂、人際交往和社會參與等方面。周紹斌認為精神保障機制是指重視、引導老人的精神需求,并盡量對其愿望需求予以合理滿足。韓振燕、李東林認為與一般年輕人的需求不同,老齡群體對精神方面的需求主要是基于他們身體衰老,其表現為主觀的心態失衡、尊嚴需求等方面。這些文獻對精神養老研究做了有益的嘗試,并給出了一些可行的建議,使本文對農村精神養老研究很受啟發。本文把精神養老定義為:與經濟贍養相比,一種在物質條件基本滿足的基礎上更加注重老年人的情感慰藉、人格尊重等精神需求方面滿足的養老方式。

一、研究背景

改革開放后,我國中部區域經濟得到較快發展,老百姓的物質生活條件明顯改善。與此同時,中部地區農村老年人的精神養老成為社會及公眾日益關注的問題。中部地區農村的老年人特別是“空巢老人”的精神養老現狀不容樂觀,為此,探究我國中部地區農村老人的精神養老現狀及存在的不足就具有一定的現實意義和社會價值。

二、研究方法

問卷調查法:制定有針對性的調查問卷,隨機發放調查問卷,了解蚌埠市普通公眾對農村精神養老的相關看法。

個別訪談法:對蚌埠市農村老年人和村干部進行訪談,了解蚌埠市農村老年人的精神養老現狀,獲得最真實最直觀的的資料。

文獻研究:查看關于蚌埠市農村精神養老研究的相關文獻,上網查取相關資料,了解蚌埠市農村精神養老問題的研究現狀,做到理論與實踐的有機結合。

三、調查結果與分析

(一)對農村精神養老的認識不足

調查顯示,15.87%的人認為他們對農村精神養老較為了解,14.29%的人認為他們對農村精神養老基本了解,47.62 %的人認為他們對農村精神養老較不了解,22.22%的人則認為他們完全沒有聽說過農村精神養老。在對農村老年人精神養老政策熟悉程度的調查中,1.59%的受訪者表示非常熟悉,3.17%的受訪者表示較為熟悉,26.98%的人認為基本熟悉,30.16%的人認為他們較不熟悉,38.1%的人認為他們完全不熟悉。從這兩組數據中,很容易的發現公眾對農村精神養老的認識嚴重不足。

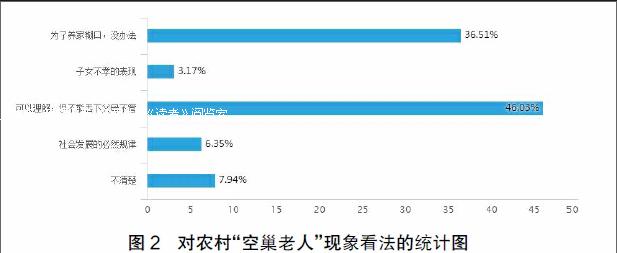

(二)傳統家庭精神養老方式弱化

一直以來,子女是中國農村老人精神養老的支柱,農村老年人的晚年生活主要圍繞著子女展開。然而,隨著社會的經濟的發展,子女為了養家糊口,不得不背井離鄉,外出打工掙錢,雖然物質生活在一定程度上得到解決,但是農村老年人的精神養老問題卻越來越嚴重,農村的“空巢老人”現象非常普遍。這使得傳統家庭精神養老方式明顯弱化,傳統農村家庭所承擔的經濟贍養、精神慰藉等方面功能面臨著嚴峻挑戰。

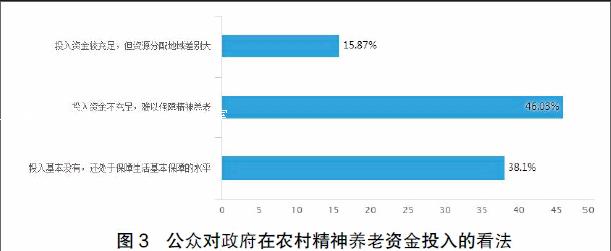

(三)政府支持力度不足

政府在農村精神養老方面扮演角色的缺失主要體現在缺乏法規制度和相關的精神養老基礎設施嚴重短缺。長期以來,農村老人的精神養老法規制度建設滯后,部分農村至今存在虐老現象,老年人權益受到侵害的現象時有發生,農村老人的精神生活缺乏有力保障。與城市老年人比較,農村老人的精神養老具體方式非常單一,缺乏必要的活動場地和娛樂工具。調查顯示,73%受訪老人通過打牌、下棋、聽戲等常見的娛樂形式安排晚年生活,42%受訪老人還要繼續參加生產勞動,減輕兒女經濟負擔,26%的受訪老人表示無所事事,經常待在家中,活動非常少。可見,政府在農村精神養老方面的資金扶持力度還是比較欠缺的。

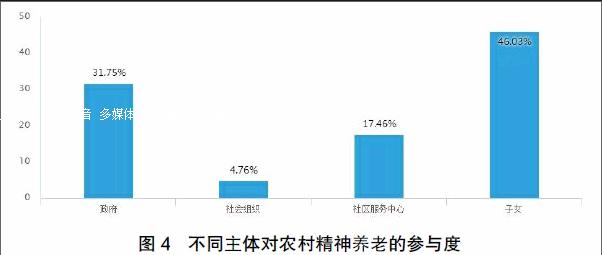

(四)社區和社會組織參與程度較低

與沿海地區相比,中部地區社區和社會組織起步較晚,發展較慢,數量較少,水平較低,而中部地區農村的社區和社會組織服務更加欠缺,在農村老年人的精神養老中的參與程度很低,未能較好的彌補政府和家庭在農村精神養老方面的服務缺口。調查發現,只有22%的受訪者認為社區和社會組織應該在農村精神養老中扮演重要角色。由此可知,社區和社會組織在農村老年人的精神養老方面可參與的空間還有很大。

四、成因分析

(一)中部地區經濟發展水平低

改革開放以來,中部地區社會經濟雖然有了很大發展,但是和沿海地區相比,經濟發展差距也越來越大,這就使得大量農村的年輕人外出打工掙錢,老人在家照看孩子和種田。由于孩子上學、結婚、購買住房的開支較大,農村家庭的經濟負擔還是很重,抗風險能力較弱,一旦家庭有人患有嚴重疾病,巨額醫療費用很有可能導致傾家蕩產。隨著老年人體質的衰退,患病的風險也越大,而老人一旦生病,喪失活動能力,就會成為家庭負擔,子女一方面要花錢來治療,還要抽時間照看老人,這無疑會加重老人的精神負擔。

(二)政府對農村精神養老的投入欠缺

正是由于中部地區經濟發展水平較低,一方面政府堅持以經濟建設為中心,忽視了農村老年的精神養老問題,認識上存在不足,另一方面由于政府財政收入較少,財力、精力有限,對農村精神養老的支持較少。政府較多的關注見效快、效果明顯的政績工程,這關系到官員的升遷,因此精力主要放在經濟建設領域,農村老人的精神養老工作見效慢,成果不明顯,而且農村的情況復雜,所謂“清官難斷家務事”,政府因此缺乏推進農村精神養老的動力。

(三)傳統孝道文化衰落

受西方價值觀念的沖擊,農村傳統的敬老愛老的文化日漸衰落。市場經濟條件下,農村人也更多的經濟方面考量,人的自私自利的心態暴露的十分明顯,一些農村存在著棄老、虐老現象,還有一部分人除了給老人物質上的保障之外,對其他方面不聞不問,這些都是孝道文化嚴重缺失帶來的問題。

五、建議

(一)大力發展經濟,加速推進中部崛起

經濟發展水平較低是中部地區農村精神養老問題的根源,必須堅持以經濟建設為中心,大力發展中部地區社會生產力,加速推動中部地區崛起,提高中部地區農村居民收入水平,為農村老人的精神養老提供充足的物質保障。加大對中部地區的政策傾斜,引進更多的企業到中部地區投資建廠,增加就業崗位,引導中部地區農村居民就近就業,讓子女照顧老人的更加方便。

(二)政府加大對農村精神養老支持力度

政府首先要在認識上高度重視農村精神養老的嚴峻性和重要性,投入更多的人力、財力和物力。要建立健全相關養老法律法規,2015年新修訂的《老年人權益保障法》增加了子女應當關心老年人的精神生活需求,地方政府要結合自身實際情況加快制定相關法規,推動政策細化落實。要建立健全老年人精神養老保障制度,政府應設立農村精神養老專項資金,由專門機構負責資金使用的監督,完善休假探親制度,為子女對父母進行生活照料和精神慰藉提供客觀條件;建立并完善相關獎懲制度,對于在精神養老方面做得較好的子女,給予一定的物質獎勵,對于不孝敬老人甚至是虐待老人的行為要給予嚴厲懲罰,同時在媒體上曝光。要加快精神養老服務人才隊伍建設,開設精神養老服務相關的院校專業,培養專業的社會工作者,充分整合利用農村留守的健康勞動力,特別是中年和低齡老人,為他們安排定期的精神養老相關的培訓,提高老年人自我服務技能。

(三)引入社區社會組織參與農村精神養老

農村社區和社會組織要積極參與到農村精神養老中,社區和社會組織作為活躍于最基層的政府與群眾的橋梁和紐帶,在農村精神養老服務中擁有非常的重要作用。要不斷培育和發展社區社會組織,積極支持農村社區社會組織參與精神養老服務,促進精神養老服務體系的完善。大力推動農村社區志愿服務隊伍建設,倡導為老志愿服務精神,讓更多的志愿和愛心人士參與到農村老人的精神養老服務中來,為志愿者提供適當的物質和精神獎勵,以此激勵更多的人參與其中。

(四)加強宣傳教育,弘揚傳統孝道文化

敬老愛老是中華民族的優秀傳統美德,推動農村精神養老的發展,必須大力宣傳優秀的傳統孝道文化,同時,要與時俱進,賦予傳統孝道文化符合當今時代發展要求的新內涵。要充分利用電視、網絡、廣播、報紙和新媒體平臺,大力宣傳敬老愛老先進人物事跡,引導輿論廣泛關注農村精神養老問題,在全社會范圍內營造良好的尊老敬老環境。學校要加強對孩子的感恩教育,可以通過定期組織學生去敬老院看望老人等各種形式,讓孩子從小養成尊老敬老愛老的意識。

我國中部地區農村精神養老發展較晚,水平較低,存在的問題也非常明顯。我們必須立足中部地區農村的實際情況,采取新的工作思路和方法,借鑒其他地區的先進精神養老經驗,才能為解決好中部地區農村精神養老找到現實路徑。

參考文獻:

[1]彭忠益,高琦.基于消費視角的農村精神養老公共政策選擇 [J].消費經濟,2015,(1).

[2]陳昫.城市老年人精神養老研究[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2014,(4).

[3]申喜連,張云.農村精神養老的困境及對策 [J].中國行政管理,2017,(1).

[4]周紹斌.構建和諧社會與老年人精神保障[J].西北人口,2005,(6).

[5]韓振燕,李東林. 農村老年人精神關愛服務體系研究——以江蘇省為例[J]. 江蘇農業科學,2016,(3).