哈長城市群區域公共服務一體化機制的構建

王曉琴

摘 要:區域公共服務一體化是推進哈長城市群協同發展的重要保障,能夠有效促進區域城市均衡發展。在哈長城市群公共服務一體化的進程中,必須正視區域內公共服務一體化存在的機制障礙,構建起哈長城市群區域公共服務一體化的相關機制,即多元供給機制、跨區協調機制、激勵補償機制和評價監督機制。

關鍵詞:哈長城市群 區域 公共服務一體化 機制

中圖分類號:F292 文獻標識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)10(a)-122-02

2016年3月《哈長城市群發展規劃》出臺,哈長城市群是繼5大國家級城市群之后,9大重點發展的區域性城市群(國家二級城市群)之首,把哈長城市群上升到國家層面進行打造規劃,不僅具有重要的經濟意義,更具有重要的政治意義。

1 區域公共服務一體化是哈長城市群戰略規劃的重要內容

區域公共服務一體化是推進哈長城市群協同發展的重要保障,能夠有效促進區域城市均衡發展。

1.1 哈長城市群區域公共服務一體化的實質

哈長城市群區域公共服務主要指跨越黑龍江、吉林兩省11市的區域公共服務,它是以推進新型城鎮化建設、促進東北地區全面振興為目標,在哈長城市群協同發展背景下從區域整體發展的視角而區分出來的公共服務。它的作用范圍是整個哈長城市群,為該區域的大多數地區服務。哈長城市群公共服務一體化的實現,需要在區域經濟一體化的背景下進行,這就要求地方政府突破地域的界限來重新配置公共資源,提供和整合區域公共服務,實現哈長城市群區域公共服務的利益最大化。哈長城市群公共服務一體化的實現以共享型公共服務為主,輔以關聯型公共服務。共享型公共服務主要指“該公共服務在區域內的各地區都發生作用”,關聯型公共服務主要指“該公共服務主要為其所在的地區服務,但是同區域相鄰地區的社會經濟發展具有較大的關聯性,也就是說該公共服務具有一定的外部性。”[1]

1.2 哈長城市群區域公共服務一體化的必要性

城市群是指在特定地域范圍內,以1個以上特大城市為核心,由至少3個以上大城市為構成單元,依托發達的交通通信等基礎設施網絡所形成的空間組織緊湊、經濟聯系緊密、并最終實現高度同城化和高度一體化的城市群體。在城市群建設的進程中,實現區域內基本公共服務共建共享是必然選擇,公共服務一體化是哈長城市群協同發展的重要保障。[2]首先,推動哈長城市群公共服務一體化,是促進哈長城市群區域經濟一體化的現實需要。根據區域一體化的發展規律,區域經濟一體化的實現離不開區域公共服務一體化,二者相輔相成。區域公共服務一體化的實現來自于區域經濟一體化的物質保障,同時,區域公共服務一體化又能夠為區域經濟一體化的實現提供人力資本的自由流動和生產要素的高度集聚。其次,推動哈長城市群公共服務一體化,是提高區域內人們生活質量的有效手段。公共服務所涵蓋的內容與人們的日常生活息息相關,但是受經濟發展水平和行政區劃壁壘的制約,哈長城市群所對應的11座城市(州)在基本公共服務水平、基礎設施建設、制度和標準等方面都存在較大的差異性。為適應城市群發展的需要,各地(市)要堅持共享發展,構建起適應城市群發展要求的公共服務體系。

2 哈長城市群區域公共服務一體化存在的機制障礙

在哈長城市群公共服務一體化的進程中,各地方政府間是合作與競爭的關系,要實現哈長城市群協同發展,必須正視區域內公共服務一體化存在的機制障礙。

2.1 公共服務供給區域差異較大,一體化難度高

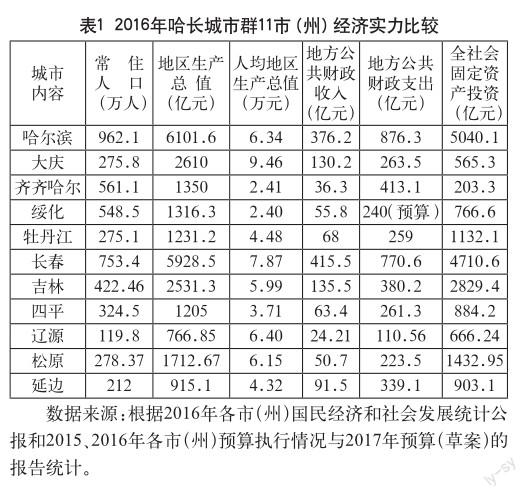

公共服務的供給水平受地方經濟發展程度和地方財政水平的影響。哈長城市群11市(州)之間,經濟實力和地方財力差異較大(見表1),2016年地區生產總值在5000億元以上的有2座城市,2000億~5000億元之間的有2座城市,1000億~2000億元之間的有5座城市,1000億元以下的有2座城市。2016年大慶市人均地區生產總值為9.46萬元,居哈長城市群區域之首,而綏化和齊齊哈爾人均地區生產總值最少,不到3萬元。從各市(州)地方公共財政收支及全社會固定資產投資情況來看,差異明顯、落差較大,實現區域公共服務共建共享的難度非常大。隨著人們生活水平的提高,基本公共服務需求增長與地方政府有限財力之間的矛盾也會進一步加劇。

2.2 區域公共服務制度和標準不統一

目前,從國家的層面來看,還沒有正式出臺區域公共服務一體化的制度和相關標準。哈長城市群各市(州)間、城鄉間以及不同的社會群體之間在基本公共服務的制度及標準上存在較大差別。在制度設計上,公共服務要素在地區之間尚不能自由流動,公共事務管理協調機制還沒有完全建立起來,哈長城市群在公共服務制度對接上仍然存在一定的“制度距離”。從表1中能夠看出,各市(州)間公共財政支出標準并不統一,且差異較大,公共服務事項和側重點都不盡相同,這就為公共服務一體化的實現增加了難度。

2.3 區域公共服務共享程度低,跨區共治難度大

哈長城市群所轄各地方政府在行政區劃上長期的“分離、分割”的特性,致使地方政府“各自為政”,同時,地方政府出于自身利益的考慮,在公共服務管理上不免出現“搭便車”和“擁擠”現象,且這種現象和問題在短期內仍很難解決。義務教育、醫療衛生、就業與社會保障、公共文化、基礎設施和生態環境等是公共服務跨區“共建、共享、共治”的重要方面,但由于哈長城市群區域各市(州)缺乏公共服務合作載體,使得公共服務跨區共建共享還只是理念階段。各地方政府在公共服務方面,同質化建設和分割治理的情況較為普遍,這不僅阻礙了地區間經濟的融合發展,還造成了資源的浪費和不均衡。

2.4 區域公共服務存在行政壁壘

哈長城市群區域擁有1座特大型城市哈爾濱,1座Ⅰ類大型城市長春,4座Ⅱ類大型城市大慶、齊齊哈爾、吉林、四平,4座中型城市牡丹江、綏化、松原、延吉[3];按照行政區劃劃分,哈長城市群跨黑龍江、吉林兩省,含2座省會城市,9座地級市,行政區劃分割嚴重。東北地區退出計劃經濟較晚、思想觀念相對陳舊,一直以來,區域內各地方、各行業都廣泛存在著行政壁壘,這種對市場的非理性干預,阻礙了市場要素的自由流動和公共資源的有效配置,各地方政府間分工合作和優勢互補的格局沒有形成。

3 哈長城市群區域公共服務一體化機制構建

哈長城市群區域公共服務一體化的機制構建要強化“頂層設計”,堅持政府主導和多元市場供給“雙軌”機制,加快推進區域公共服務“共建、共享、共治”。

3.1 構建區域公共服務的多元供給機制

在公共服務一體化初期,跨行政區的公共服務供給以政府為主導,但隨著公共服務一體化的深入,應逐步推進政府、市場和非營利組織等多元供給模式,全面滿足人們多方面的社會公共需要,同時,要積極鼓勵社會公眾參與公共服務的提供,形成公共服務的“雙向”供給,提高公共服務供給的精準性。首先,地方政府在區域公共服務產品的供給中要由單純的“供給者”向“服務者”角色轉變,變政府供給主導為服務主導,通過制定合理政策、營造良好環境為社會提供公共服務。其次,在公共 服務供給方面,要使供給結果與供給目標保持一致,建立健全供給主體的聯結機制[4]。發揮政府與社會提供公共服務的各自優勢和特點,使公共服務供給與需求實現無縫對接。

3.2 構建區域公共服務的跨區協調機制

哈長城市群區域公共服務合作必須以“協商、協調、共贏”為基礎。區域一體化的實現需要不同的地方政府間構建起良好的合作協調機制,消除制度壁壘,建立統一的制度與標準,推進區域公共服務的均等化。在組織上,建議建立跨區域的政府合作組織,成立一體化領導小組,實現跨區域的公共事務的管理、公共服務一體化政策方針的制定以及區域間關系的協調等。此外,可以在成熟的領域或行業建立區域性的民間組織,提高區域公共服務的供給效率。在機制上,嘗試建立區域電子政務協調機制,搭建起區域交流與協商的平臺,促進要素跨區域流動、減少銜接摩擦,提高協調效率,逐步達到區域內基本公共服務信息共享。

3.3 構建區域公共服務的激勵補償機制

各級地方政府及公共服務產品的供給者在參與區域公共服務一體化的過程中,應引入市場機制,構建起“權責利”相統一的激勵補償機制。一方面,要建立一套科學合理的績效考評體系,通過設立可以量化的績效考核指標,實現公共服務的多元激勵和有效問責。績效考核指標的確立,應把促進跨區域公共服務一體化水平作為重要依據,引導公共服務向欠發達的地區提供公共服務產品,保障公共服務提供者的權益。另一方面,要建立起一套科學合理的利益分享機制,通過對公共服務等要素進行重新配置,以尋求區域公共福利的最大化。實現公共服務一體化,必然會疏解部分“富余”地區的公共資源,為提高其積極性和資源配置效率,可以采取“資源入股”(把疏解的公共服務資源轉換成相應的股份)的形式參與經濟收益分成。

3.4 構建區域公共服務的評價監督機制

為保障區域公共服務一體化的有效性,需要對公共服務產品供給的多元主體進行全方位、立體式的監督,構建起科學的評價監督機制,做到事前預防、事中監督、事后評價,及時的發現并糾正有問題的公共服務產品和內容。創新評價監督的主體,除政府監管外,要加強行業監管和社會監管,積極鼓勵大眾媒體和社會公眾對區域公共服務水平及公共服務管理方式進行有效監督,以促使政府不斷完善其公共服務職能。

參考文獻

[1] 錢海梅.長三角經濟一體化與區域公共服務供給—基于區域公共服務供給模式的分析[J].政治與法律,2008(12).

[2] 林遠.我國區域協同發展戰略全面提速[N].經濟參考報,2016-3-31(003).

[3] 劉夢雨.哈長城市群構建新一輪東北振興開放新格局[N].中國改革報,2016-3-10(001).

[4] 周京奎,白極星.京津冀公共服務一體化機制設計框架[J].河北學刊,2017(1).