高中數學研究性學習的探索與實踐

周峻

隨著當今基礎教育課程改革的實施,研究性學習已成為基礎教育課程改革的核心問題之一。高中《數學課程標準》在要求學生掌握基礎知識和基本技能的同時,倡導積極主動的、勇于探索的學習方式。學生的數學學習活動應由只限于接受、記憶、模仿和練習的方式向自主探索、動手實踐、合作交流、閱讀自學等方式轉變。數學研究性學習,有利于提高學生的創新精神和創造能力,使學生的學習過程成為在教師引導下的“再創造”過程。那么什么是數學研究性學習呢?在實施時又需要注意些什么呢?

一、數學研究性學習的概念及特點

數學研究性學習是指學生在數學教師或相關學科教師的指導下,從某些數學問題以及其它學科或實踐生活中出現的問題中選擇并確定研究性課題,運用類似于數學學科的科學研究方法去獲取和應用數學知識,從而在掌握數學知識的同時,體驗、理解、掌握和應用數學學科的研究方法,培養科學精神,發展科研能力的一種學習方式。

數學研究性學習具有以下特點:(l) 開放性;表現在內容、方法、信息收集的渠道及研究中師生關系。(2) 探究性;主動地提出問題,積極地尋求解決問題的方法,探求結論的自主學習的過程。(3) 實踐性;關注現實生活,親身參與社會實踐性。

二、數學研究性學習的培養要求

1、數學研究性學習是學生數學學習的一個有機組成部分,是在基礎性、拓展性課程學習的基礎上,進一步鼓勵學生運用所學知識解決數學的和現實的問題的一種有意義的主動學習,是以學生動手、動腦、主動探索實踐和相互交流為主要學習方式的學習研究活動。它能營造一個使學生勇于探索爭論和相互學習鼓勵的良好氛圍,給學生提供自主探索、合作學習、獨立獲取知識的機會。

2、數學研究性學習課題主要是指對某些數學問題的深入探討,或者從數學角度對某些日常生活中和其他學科中出現的問題進行研究。要充分體現學生的自主活動和合作活動。研究性學習課題應以所學的數學知識為基礎,并且密切結合生活和生產實際。

三、培養中學生數學研究性學習的一般方法

1.教師引導、學生自學式方法

結合教材內容把典型課題設計為研究性問題.這些課題可以是數學概念、公式、定理、法則的提出過程,知識的發生、發展和形成過程,解題思路的探索過程,解題方法和規律的概括過程等。通過學生自學探討使這些知識形成過程讓學生去發現、認識、再創造的研究性活動,以培養學生的能力。

如曲線的方程和方程的曲線是解析幾何的重要概念,理解辨析“兩個關系”是教學的難點,學生不理解規定“曲線上點的坐標都是方程的解”和“以方程的解為坐標的點都在曲線上”的意義何在,各自起何作用,只從字句上死記硬背,或干脆認為同義反復,隨后面對充分必要條件、軌跡的純粹性完備性等一系列數學抽象學生更加費解。

例1: 證明以坐標原點為圓心,半徑等于5的圓的方程是x2+y2=25,并判斷點M1(3,4),M2(-2 ,2) 是否在這個圓上。

引導學生借助“幾何畫板”平臺,通過上例引出兩個關系,直觀表示概念的形成過程給出正面演示:在⊙O:x2+y2=25上任取一點P,讓學生“測算”坐標值后計算平方和,顯示 ,并制作動畫讓點P沿⊙O移動,學生觀察到隨點P的運動其坐標值自動更新,但 保持不變.另一方面,選中兩端點在x軸上的⊙O直徑,在其上任取一點A,“測算”該點橫坐標x,計算 作為縱坐標y,繪制點B、C,緩緩拖動點A,容易發現點B、C 總在⊙O上。這樣通過上述的動態模擬,用學生的親身體驗建立起“曲線上的點”與“方程的解”之間的對應關系,完成對“兩個關系”的意義構建。

2.問題探究式方法

數學問題的提出是一個發現和產生數學問題的過程。在這個過程中,主要通過對數學情境基本構成要素的觀察、分析,深入挖掘隱藏于其中的數學關系,大膽置疑,大膽猜想,并確定新的未知構成要素,即提出一個新的數學問題。

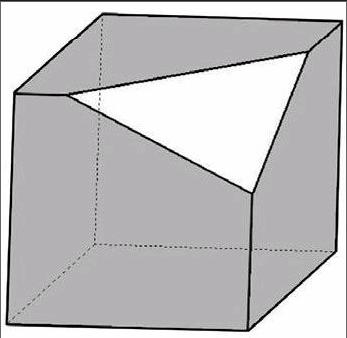

例2:如圖,正方形截面的可能形狀,截面的形狀是什么樣的?根據此問題我們可以設計一系列的探究問題:

(1)給出分類的原則(例如按截面的邊數分類)。按照你的分類原則,能得到多少類不同的截面?

(2)如果截面是三角形,你認為可以截出幾類不同的三角形?

(3)如果截面是四邊形,你認為可以截出幾類不同的四邊形,證明上面的結果。

(4)截面多邊形的邊數最多有幾條?說明理由。

(5)截面可能是正多邊形嗎?可能有幾種?畫出示意圖。

(6)如果截面是三角形,其面積最大為多少?畫出示意圖。

(7)你還能提出那些相關的數學問題?

上述數學問題提出便是把一個數學問題情境變成一個新的數學問題情境的過程.通過從不同角度、不同側面及其實際意義進行研究,激發了學生強烈的求知欲,培養了學生的探索精神和應變能力,可以使學生進一步認識和理解數學。

3.數學建模以及應用式方法

用于數學研究性學習的素材應是建立在學生現有知識經驗基礎之上,能夠激起學生解決問題的欲望,體現數學研究的思想方法和應用價值,有利于營造廣闊的思維活動空間,使學生的思路越走越寬,思維的空間越來越大的一種研究性材料。數學研究性學習的材料不僅僅是教師自己提供的,而且教師應鼓勵學生通過思考、調查、查閱資料等方式概括出問題,甚至可以通過日常生活情景提出數學問題,進而提煉成研究性學習的材料。在研究性學習的過程中,學生是學習的主人,是問題的研究者和解決者,是主角,而教師則在適當的時候對學生給予幫助,起著組織和引導的作用。聯系實際,讓學生參與研究性學習實踐活動,自己提煉數據建立模型來解決實際應用問題。

例3:一條河的兩岸平行,河的寬度d=500m.一艘船從A處出發航行到河的正對岸B處,船航行的速度|v1|=10km/h,水流速度|v2|=4km/h,那么v 1與v2的夾角 (精確到1°)多大時,船才能垂直到達對岸B處?船行駛多少時間(精確到0.1min)?

教師讓學生在計算機上用幾何畫板建立模型,通過數學模型進而獲得BC兩點距離與河寬 之間不同關系時, 、 、 相應的數據,再從數據中探究 與 的關系式,并求出當 為何值時, 的最小值,最后用幾何畫板加以驗證。

總之,研究性學習作為一種學習方式滲透到數學學科的教學活動中,給教師的教學觀念帶來了深刻的變化,教師不再為某個問題講得是否透徹,學生是否真正理解而擔憂,因為通過學生的自主學習、交流、合作研究活動已把問題解決得趨于完美,有時雖然不甚完美但教師也只要稍加點撥就可把問題徹底解決,不必多費口舌。而給學生帶來了的更是深遠的影響,因為老師“唾沫橫飛”“眉飛色舞”的時間少了那么勢必給學生思考學習的時間就多了,大部分的問題可以通過學生自主學習而得以解決,留下來的少部分問題再通過學生間、師生間的合作交流加以解決,相對來說這樣的數學課學生較喜歡上,與“滿堂灌”“一言堂”的課相比,更易出效率。