基于相互依賴理論的“金磚國家”選擇性合作探討

牛恒磊++張亞軍

摘 要:在復合相互依賴的條件下,國際體系發生國家間聯系、跨政府聯系和跨國組織聯系等多渠道聯系,國際問題沒有等級之分。金磚國家的合作是主要成員國的選擇,它們相互依賴、彼此存在,這種力量又重新形塑復合相互依賴的環境。盡管如此,金磚國家之間的沖突并沒有因此而停止,而是呈現出新的特點。

關鍵詞:復合相互依賴理論;金磚國家;選擇性合作

中圖分類號:F114 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2017)13-0177-04

在國際關系中,經常可以看到國際體系中合作局面的形成,與之并行不悖地存在于世界舞臺上的是各種類別和程度的沖突事件正在發生或者已經成為過去。或許舊的國際格局在崩潰,昔日的標語不再具有啟示意義,過去的解決辦法不再奏效,但某些基本的事實守恒如一:共同利益是合作的前提,利益糾紛引發沖突的可能。然而,當今國際環境已經發生重大改變,全球化促使新技術的廣泛應用、新信息的及時傳播、新商品服務的多渠道流通。正如基辛格所說,在經濟傳播和人類共有的期望等層面,世界早已變得相互依賴。現在我們無疑在這種時代中繼續相互依賴,每個行為體、每個國家、獨立個體和聯合組織,不論喜歡與否,都無法避開。對這種情景的成熟分析,是由美國學者羅伯特·基歐漢和約瑟·夫奈在《權力與相互依賴》[1]一書中做出的,這為我們的分析提供了理論框架。

一、相互依賴的內涵剖析

將詞賦予事物,我們必須清楚理解詞的意義及其所指。運用之時,據詞語的運用標準、情境域及表達的言行把握世界。相互依賴,一般被領導人和分析者使用,但目的不一而論。領導人引領社會,他們以實現某種目的而選擇語匯,賦予相互依賴豐富的政治意義。在分析者的視野里,相互依賴用于描述現象、解釋事實。因此,作為一個分析概念,依賴首先指的是為外力所支配或受其巨大影響的一種狀態。繼而言之,相互依賴即彼此相依賴。世界政治中的相互依賴,指的是以國家之間或者不同的國家的行為體之間相互影響為特征的情形[1]。

相互依賴并不局限于互利的情境。互利是現代國家平等外交的原則。在不對稱的相互依賴中,依賴性越小的國家,越有可能忽視依賴國家的利益,有時甚至置依賴國家的利益于不顧。這時依賴關系就會破裂。相互依賴的成本是相互影響中付出的代價,收益對他們的吸引力使他們愿意付出代價,這并不決定他們只考慮絕對收益或共同利益,相對收益是相互依賴雙方必須處理的問題:畢竟雙方都為此付出,利益分配應當合理。互利的相互依賴假定的適用范圍縮減為幾乎不存在軍事威脅,沖突是低烈度的。

相互依賴不完全局限于均衡的彼此依賴。相互依賴的均衡假定是個理想模式,依賴雙方被認為是雙胞胎:力量相似、行為相似、彼此相知,卻與現實相左。一是權力不對稱。權力幾乎不會平等的分布于依賴雙方,通常一方有著絕對優勢。權力較大,依賴性較小,在依賴關系中,居于主導地位。換言之,雙方的相互依賴是不平等的。二是信息不對稱。即使依賴雙方進一步增進了解,他們之間在信息交流方面也為某種例外預留空間。對于國家之間,相知是一件困難的事。三是關照不對稱。人們可以簡單地將國家的動機歸為利益,卻不能以此來衡量這個國家的關照,他們有時一致,但是大部分關照更復雜,更加易變。以此論之,相互依賴是不對稱的。最有可能的是依賴的非對稱性,這種常見的依賴形式介于對稱的相互依賴和純粹依賴之間。

相互依賴并不必然導致合作。它加深了雙方的交互行為,為合作提供了良好的情勢結構。交互的本身減少了諸多因未溝通帶來的障礙,營造了合作的氛圍。然而依賴結構不對稱,在國家利益面前或核心問題面前,當它們協商一致,合作機會大于沖突。當它們出現分裂時,沖突在所難免。在相互依賴的場域中,過去發揮主導作用的國家利益繼續影響主權國家的合作決定,與之相對,國際制度、規范和道德業已改變國際合作訴求。感覺上,相互依賴是一個問題,合作是另一個問題,事實是相互依賴引發國際合作的愿望,但只能加深各行為體的關系,是否合作還需其他條件綜合作用的結果。

二、復合相互依賴的特征

關于國際關系的假設,現實主義占據主導地位,但卻不是相互依賴環境的政治基礎。新經典現實主義者漢斯·摩根索的六項原則集中到一點——權力政治[2],其前提和假設不言自明:國家是無政府世界舞臺的唯一重要的行為體,安全是其首選的主導性的目標,追求權力與使用武力構成國家行為的兩個方面。當從這些假設去思考世界問題時,我們忘記了假設的適用性。世界政治的現實是“低級政治”,主權國家之外的政治組織多樣,其參與國際政治的能力不斷增強,它們不僅追求生存和安全,也追求安全之外的正義、福利等價值,對它們而言國際談判遠優于武力脅迫。羅伯特·基歐漢和約瑟夫·奈認為,政治現實主義的優勢已經過去了,國際關系理論需要新的邏輯起點:

其一,多渠道聯系,這些聯系可以概括為國家間聯系、跨政府聯系和跨國聯系,它包括政府領導人之間的非正式聯系或外交部門的正式安排、非政府精英之間的面對面的交流或電話網路聯系以及跨國組織和國際性銀行等項目的聯系,它們之間聯系的機會增多,形式靈活,根據聯系目標制定的策略易于成功。

其二,國際問題沒有等級之分,軍事安全與經濟合作無分高下,其重要性取決于國際局勢的變化,這意味著軍事安全并非始終是國家間關系的首要問題,世界貿易也可能是國與國的重要事務。國家目標的制定依據問題變化而非墨守安全價值,非政府組織、跨國集團各有自己的目標,它們與國家目標相互補充或競爭。

其三,當復合相互依賴普遍存在時,國與國之間的交往主要是經濟文化聯系,它們不會在某些問題上動用武力,也不會對某個地區懷有敵意,而是強調國家利益和經濟福利。這并不說明在本地區內或在某些問題上,軍事力量在政府關系中的作用不再重要,相反,軍事力量成為國際交往的堅實性后盾。

三、金磚國家的合作進程

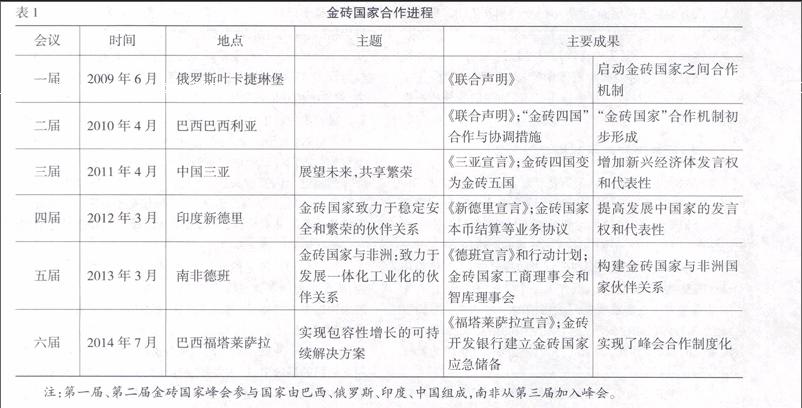

“金磚國家”的原始端緒始于高盛的研究報告,報告的主要執筆人吉姆·奧尼爾(Jim ONeill)2001年首次使用“金磚四國”(BRIC)概念,即指巴西(Brazil)、俄羅斯(Russia)、印度(India)和中國(China)四個國家的英文國名開頭字母組成的詞語。當概念形塑一個事物并使新事物的生命力延續時,其適用性與其實踐意義一樣正確而深遠,2009年“金磚四國”啟動合作機制,2010年南非(South Africa)加入合作機制推動金磚國家(BRICS)成形,2011年金磚國家三亞峰會確定了五國后續合作體制。這個合作機制不是歐盟似的政治聯盟,也非東盟一樣的貿易組織,其行動在經濟、金融、貿易、社會、人文、科技等諸多領域,提高新興經濟體與發展中國家對于世界經濟增長、全球經濟治理、國際關系民主化等重大問題的發言權與代表性,深化改革國際關系和國際體系。

四、金磚國家的合作基礎

(一)金磚國家之間的合作需求

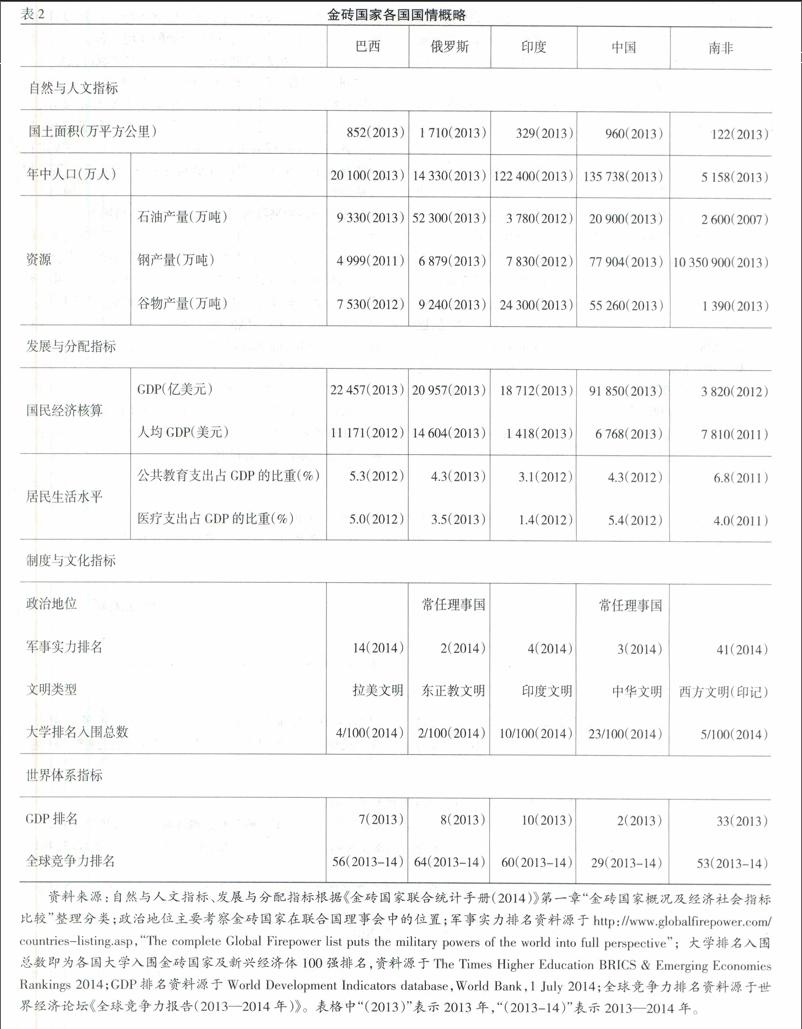

金磚國家的形成與合作和國際體系相關,但不能無視其各組成部分的國情。美國領導世界的國際格局繼續發揮作用,其穩定性和適應性勝于之前的其他格局。其他重要國家、新興經濟體如巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等需要新的發展平臺和機會,在現存體系內無法規避美國的影響,它們需要尋求美國之外的國際格局。對金磚各國而言,金磚國家的各部分是理性的。其一,這些國家是新興經濟體,具有相對自主的政治經濟體系,綜合發展規模可觀,兼具結構轉型難題。其二,各國比較優勢相得益彰,物產資源、民情風土、生產效益以及生活文明等各顯本色,未盡其用。其三,各國區域影響力與日俱增,地緣政治多分歧;在國際競爭和責任擔當方面有心有行而力不足(見表2)。

從金磚國家的合作基礎來看,金磚國家的合作既全非上述共性使然,也不是各國特殊之處必致,但它們為合作所做的努力,一直在人們的視線中。巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的聯合是相互依賴環境的理性選擇。若有人將其寫成“高盛報告開了個頭,初始四國搭了個臺,南非入伙唱戲”,這顯然置其中的理性選擇不顧。將這種聯合行為定義為理性的,突出了對國家力量的關注,上頁表2中形象化的各國國情概略明確了它們處于同一層次,各國的比較優勢之間存在互補性,它們的合作是復合相互依賴條件下相互聯系和影響的必然結果。

(二)金磚國家之間的合作機制

現在我們將視野聚焦在金磚國家領導人第六次會晤發表的《福塔萊薩宣言》,宣言決定成立金磚國家開發銀行和建立金磚國家應急儲備。根據協議,金磚國家開發銀行初始核定資本為1 000億美元,初始認繳資本為500億美元并由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非各成員國均攤。該銀行總部設在中國上海,俄羅斯提名首任理事會主席,巴西提名首任董事會主席,首任行長由印度提名。除此,該銀行非洲區域中心將設在南非。而金磚國家應急儲備,中國認資410億美元,巴西、印度和俄羅斯各180億美元,南非50億美元。

復合相互依賴條件下,巴西、俄羅斯、印度、中國、南非的深入合作,包括從開始形成到建立金磚國家開發銀行和應急儲備,從經濟領域到社會文化范圍,從亞歐大陸到南美洲和非洲都需要有效穩定的國際機制。它們的合作進程顯示“金磚國家”為其提供了組織基礎,各國領導人之間的正式非正式聯系增加了合作的機會,各項協議是其行為規范。當它們面臨具體合作事宜時,談判成為其首選途徑,這些努力構成了它們聯合的制度性激勵。

由于相互依賴的存在,國際機制可能發揮重要作用,這種力量又重新形塑復合相互依賴的環境。各主權國家建立影響自己的制度,這些制度為增進各方交流解決信息不對稱問題,使參與各方充分了解對方,增加了互信,減少了沖突;這些制度有利于各方分享負擔,這是合作的效益,合作利用了參與國的優勢力量,將各國的負重降低;這些制度對各參與方的行為策略的選擇產生影響,它們的決定在這些制度的約束下。當國際機制充分有效時,又加強了相互依賴性。

然而國際沖突沒有因為相互依賴的新格局而停止,它呈現出新的特點。原因在于主權國家仍是國際體系中最重要的行為體,它們在相互依賴的條件下建立國際制度從事合作行為,它們也會為自己國家的核心利益不惜付出代價,甚至破裂組織。隨著全球化推進,彼此依賴相互影響,經濟摩擦、文化沖擊、難民問題、環境問題等公共事務需要各國之間保持合作,社會制度和意識形態的沖突退居其次[3],核心利益與文明的沖突成為主要形態。而國際組織的建立、第三方介入、跨國公司行為,這一切對傳統的國際法和國家主權原則構成挑戰。人們好像認識到,沖突不可消失,有沖突,或許合作的需求才更加可貴。所以,對他們來說,不要沖突的終結,而是選擇一種應對沖突的合理機制。

參考文獻:

[1] [美]羅伯特·基歐漢,約瑟·夫奈.權力與相互依賴:第4版[M].北京:北京大學出版社,2012.

[2] [美]漢斯·摩根索.國家間政治(權力斗爭與和平):第7版[M].徐昕,郝望,李保平,譯.北京:北京大學出版社,2006.

[3] 王逸舟.國際政治概論[M].北京:北京大學出版社,2012.

[責任編輯 史麗麗]