豪放舞臺(tái)婉約聲

陳思和

淮劇《半紙春光》觀后

人文新淮劇《半紙春光》在上海初演時(shí),管燕草要我寫幾句話,我毫不猶豫就寫了以下的話:“淮劇向以金戈鐵馬大江東去為傳統(tǒng),而《半紙春光》卻攜帶著濃濃書卷氣走出了傳統(tǒng),別開生面,讓流浪知識(shí)分子、煙廠女工、黃包車夫等城市貧民在淮劇舞臺(tái)上展開一部有情有義的新式都市劇。”我先讀了劇本,先前也曾與燕草討論過改編郁達(dá)夫作品的一些問題。說句心里話,我雖然鼓勵(lì)她把郁達(dá)夫的作品搬上舞臺(tái),但還是為她擔(dān)心。我深知其中難度。郁達(dá)夫的小說擅長抒情,抒的是個(gè)人的感傷、沉淪之情;擅長描寫心理沖突而缺少動(dòng)作性,幾乎沒有戲劇沖突。這兩個(gè)特點(diǎn)與中國傳統(tǒng)戲曲的表演特點(diǎn)正好相反。這是其一,還有其二。在多元海派戲曲的藝術(shù)架構(gòu)中,人們似乎已經(jīng)習(xí)慣性地認(rèn)同了各劇種長期形成的主要藝術(shù)傾向和主體風(fēng)格,如昆劇的雅致、京劇的輝煌、越劇的纏綿、滬劇的通俗、滑稽戲的諧謔、而淮劇,則以粗獷雄風(fēng)為審美特點(diǎn)。所以,要把郁達(dá)夫的纏綿風(fēng)格搬上淮劇舞臺(tái),似乎是難上加難。

然而,舞臺(tái)上的《半紙春光》確實(shí)成功了。可以說,這個(gè)戲提升了淮劇的藝術(shù)精神。我對淮劇的歷史傳統(tǒng)不是很了解,大致上說,淮劇是比較接近社會(huì)底層的,尤其在進(jìn)入上海以后,起初接觸的觀眾可能比較草根,淮劇在審美藝術(shù)上借助傳統(tǒng)的苦戲題材來宣泄觀眾心中的憂懣和悲憤,同時(shí)又通過鏗鏘的唱腔表達(dá)底層民眾的抗?fàn)幹摹_@一傳統(tǒng)被長期保留下來,形成淮劇在海派文化格局中獨(dú)樹一幟的藝術(shù)風(fēng)格。改革開放以后,隨著都市人口的流動(dòng)與發(fā)展,淮劇觀眾的職業(yè)身份、知識(shí)結(jié)構(gòu)都發(fā)生了很大變化,于是都市新淮劇應(yīng)運(yùn)而生,在藝術(shù)上有了很大的提升,如《金龍與蜉蝣》《西楚霸王》等作品在人性刻畫的深度和歷史內(nèi)容的豐富性上都達(dá)到了新的高度,在粗獷的藝術(shù)模子里注入豐富復(fù)雜的人性因素,同時(shí)也保留了大江東去式的豪放基調(diào)。在這個(gè)前提下,我想進(jìn)一步探討《半紙春光》對淮劇藝術(shù)帶來的新的提升。

這個(gè)劇本是根據(jù)郁達(dá)夫的《春風(fēng)沉醉的晚上》和《薄奠》兩個(gè)短篇小說改編的。這兩個(gè)作品都是現(xiàn)代文學(xué)史上的名篇。從海派文學(xué)的發(fā)展上看,《春風(fēng)沉醉的晚上》是以上海產(chǎn)業(yè)工人為主人公的新文學(xué)開山之作,它開啟了海派文學(xué)中描寫現(xiàn)代大都市社會(huì)底層生活的新傳統(tǒng)。《薄奠》是以北平人力車夫?yàn)轭}材的新文學(xué)作品中最完整也是最生動(dòng)的一篇。這兩篇小說都描寫了底層勞動(dòng)者美好高貴的人性,郁達(dá)夫本人也自稱,這兩篇小說“多少也帶一點(diǎn)社會(huì)主義的色彩”。長期以來,海派戲曲舞臺(tái)上不斷上演舊上海風(fēng)情故事,表現(xiàn)的是租界、酒吧、舞場、妓院以及舊式洋房里的一幕幕陰暗的勾心斗角,這當(dāng)然也是海派文化題材中的一個(gè)傳統(tǒng)。但作為中國最早產(chǎn)業(yè)工人匯聚之地的上海,楊樹浦的工業(yè)區(qū),“下只角”的貧民窟,萌芽狀態(tài)的是無產(chǎn)階級意識(shí)的形成、知識(shí)分子的左翼活動(dòng)等等,這同樣是海派文化中不可缺少的傳統(tǒng),而且是海派傳統(tǒng)的主導(dǎo)性的一面。所以,上海淮劇團(tuán)把郁達(dá)夫的作品搬上舞臺(tái)展示新海派的風(fēng)采,不僅填補(bǔ)了淮劇與“五四”新文學(xué)之間的關(guān)系,也是把自身與海派文化建設(shè)更加緊密地聯(lián)系在一起。

《半紙春光》的主線是《春風(fēng)沉醉的晚上》男女主人公的故事,副線是《薄奠》里車夫的故事。除了陳二妹用的是小說人物的名字外,其他人如慕容望塵、車夫李三和他的妻子玉珍的名字都是添加的,人物性格和生活細(xì)節(jié)也都有了一些改變,融入了改編者的理解。如果以郁達(dá)夫的原作為標(biāo)準(zhǔn),《半紙春光》基本上是遵照原著的風(fēng)格來改編的,把原作中濃濃的人文精神注入了劇情,整個(gè)九場戲貫穿的是“同是天涯淪落人”的男女情緣,纏綿婉約的生旦對唱和連唱,輕巧抒情的獨(dú)唱,抒發(fā)的都是內(nèi)心感情波瀾和彼此間的感情交流,這里沒有大起大落的時(shí)代風(fēng)云,沒有大鑼大鼓的豪邁唱段,也沒有生旦凈末丑的傳統(tǒng)角色搭配,洋溢在舞臺(tái)上的是一派書卷氣。改編者為這個(gè)劇本取名《半紙春光》,我覺得特別符合舞臺(tái)上的氛圍和感覺。“紙”既是量詞,又突出了書卷氣,“春光”暗示了心理的暖意與希望,而“半”字又恰到好處地提示了春光僅處于朦朧、萌芽狀態(tài),是一種克制的覺醒與情欲。樂而不淫,哀而不傷,追求著中國傳統(tǒng)藝術(shù)的最佳境界。

這種人文氣息的藝術(shù)效果,顯然與傳統(tǒng)的淮劇藝術(shù)精神是不相符合的,但是其效果產(chǎn)生了婉約的美,非常之美。整個(gè)唱腔通過優(yōu)美動(dòng)人的抒情來表達(dá)主題思想——通過人與人之間的感情溝通以追求精神共鳴。我從未意識(shí)到,淮劇藝術(shù)可以通過如此優(yōu)美的“文唱”來完成。管燕草有一個(gè)觀點(diǎn)值得注意,她告訴我,其實(shí)淮劇唱腔里一向包含江南民歌小調(diào)的抒情性,只是我們過于從習(xí)慣性的認(rèn)同出發(fā),忽略了淮劇藝術(shù)中被剛健雄風(fēng)遮蔽了的陰柔因素。她這個(gè)觀點(diǎn)啟發(fā)了我,我聯(lián)想起我在淮安的漕運(yùn)博物館所看到的歷史:明清兩代淮揚(yáng)一帶是運(yùn)河的中轉(zhuǎn)重鎮(zhèn),交通發(fā)達(dá),商業(yè)繁榮,人口流動(dòng),鹽商的奢侈揮霍生活,可以想象,淮揚(yáng)的文化應(yīng)該是異常多元豐富,青樓美女,藝壇怪杰,風(fēng)流一代人形成的文化藝術(shù)不會(huì)僅僅是金戈鐵馬所能概括,更不是草根文化所能代表。《半紙春光》的藝術(shù)改革可能是大膽冒險(xiǎn)的,但也是有創(chuàng)意的,可能通過這樣的冒險(xiǎn),把淮劇傳統(tǒng)中的纏綿柔情的因素重新發(fā)揚(yáng),形成新淮劇的多元豐富的追求,來滿足都市青年觀眾的現(xiàn)代趣味。

郁達(dá)夫的作品本身具有現(xiàn)代性的豐富內(nèi)涵,所以《半紙春光》的內(nèi)涵超出了傳統(tǒng)戲曲的才子佳人的言情故事,這個(gè)故事的主人公陳二妹是一個(gè)煙廠女工,這個(gè)形象具有傳統(tǒng)女性所不具備的性格特征。我們看到了,陳二妹在都市里展示了一種新的生活方式:她從家鄉(xiāng)來到上海,父親去世,孤身一人,出賣自己的勞動(dòng)力做工取酬換取生活資源。雖然貧窮受氣,但人格精神是獨(dú)立的。戲中她表述自己的工資是每月九塊,她還為鄰居玉珍介紹工作,每月八塊,認(rèn)為有了穩(wěn)定收入,夫妻間也不再為了經(jīng)濟(jì)問題吵架了。這與傳統(tǒng)女性靠著嫁雞隨雞嫁狗隨狗討生活就很不一樣,也為她后來選擇離開慕容望塵有了鋪墊。進(jìn)而,正因?yàn)殛惗檬且揽砍鲑u勞動(dòng)力而生活,她既是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的創(chuàng)造者建設(shè)者,又是與這種勞動(dòng)制度相對立的異化者,她不像人力車夫李三那樣念想自己買一輛車,她通過勞動(dòng)創(chuàng)造財(cái)富的同時(shí),又非常仇恨這種勞動(dòng)關(guān)系,仇恨自己的勞動(dòng)財(cái)富不屬于自己所有。這是現(xiàn)代無產(chǎn)階級革命性的最初發(fā)軔。這就決定在這個(gè)戲里,陳二妹的形象很有光彩,主動(dòng)性大于慕容望塵,更大于李三夫婦。所以,在這個(gè)戲里,慕容望塵與陳二妹之間的男女情緣,還不僅僅是天涯淪落人的關(guān)系,更不是知識(shí)者對底層女性的啟蒙和拯救,而是兩個(gè)來自不同階級不同教養(yǎng)的男女之間的感情溝通,從隔膜、同情到彼此欣賞和理解,直到相知。

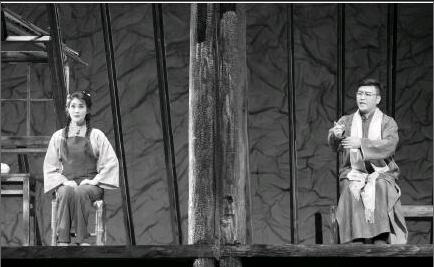

慕容望塵是一個(gè)流浪型的知識(shí)分子,他是留洋學(xué)生,喜歡俄國文學(xué),回到上海一時(shí)找不到工作,翻譯的文稿還沒有出版,暫時(shí)淪落到貧民窟來?xiàng)怼Kc二妹是萍水相逢,雖然可能彼此產(chǎn)生一些感情,但是最終兩人的生活道路是不一樣的。因此,戲里在描寫他們之間的感情交流時(shí)既要碰觸到感情的核心——愛情,又要有極好的分寸感。戲里有一段唱詞寫得很好,陳二妹在與慕容傾訴衷腸,但又暗示彼此即將離別時(shí),二妹叫了一聲“哥哥”,然后兩人對感情產(chǎn)生了不同的理解:

二妹:一聲哥,瞬間隔開我和你。

慕容:一聲哥,頃刻拉近距和離。

從二妹的角度來說,她本來希望與慕容結(jié)夫妻之好。但此刻用“哥”來暗示他們最終只能以兄妹相稱,情緒含悲。從慕容的角度來說則相反,他本來感覺到兩人之間的距離很大,現(xiàn)在二妹呼他“哥哥”,以為是彼此距離拉近了,情緒含喜。這種差異感固然來自二妹始終是兩人交往的主動(dòng)一方,但同時(shí)也暗示了,兩人各自對對方的感情理解是不一樣的。這是整個(gè)戲在藝術(shù)上強(qiáng)調(diào)了彼此間克制感情,強(qiáng)調(diào)含蓄內(nèi)向的心理基礎(chǔ)。順便提一下,兩位演員在這個(gè)戲里創(chuàng)造的角色都是很到位的,尤其是演二妹的邢娜(注:首輪演出中的飾演者)。陸曉龍飾演的慕容與郁達(dá)夫小說里的原型有一定距離,但這種距離感反而更加符合戲中的情節(jié)邏輯。陸曉龍的慕容性格內(nèi)向,表情憨厚靦腆,感情交流中時(shí)時(shí)處于被動(dòng)狀態(tài),但幾分儒雅增加了在二妹心目中的分量。他不太像我們通常在傳統(tǒng)戲曲里看到的又酸又浮的文小生角色,反而更接近老生的氣質(zhì),穩(wěn)重大方,剛健挺拔,我是覺得更加傳神。如果舞臺(tái)上表現(xiàn)一個(gè)風(fēng)流倜儻、放浪形骸的慕容望塵,可能更接近郁達(dá)夫原作的風(fēng)格,但對于淮劇藝術(shù)的特征而言,未必就很貼切。也許,這就是淮劇藝術(shù)與其他劇種(如越劇)不一樣之處,即使是纏綿,也含有內(nèi)在的剛性。

由于這個(gè)戲改編了郁達(dá)夫的兩個(gè)作品,所以,作為敘事副線的車夫李三夫婦的故事也是值得重視的。在原作里,兩者是沒有任何關(guān)系的,在舞臺(tái)上,主要吸引觀眾眼球的是陳二妹與慕容望塵的故事,因此,能否處理好車夫李三的故事,成為對編創(chuàng)人員的一個(gè)挑戰(zhàn)。在我的理解中,車夫李三在這個(gè)舞臺(tái)上是作為陳二妹的陪襯出現(xiàn)的。李三夫婦也是從農(nóng)村來到大上海,與老舍筆下的駱駝祥子一樣,他的生活觀念和生活方式,都沒有擺脫農(nóng)民個(gè)體勞動(dòng)者的范疇。他向往的仍然是自己要擁有自己的生產(chǎn)資料(一輛車),生活方式也是一家一戶的孤立狀態(tài)。所以李三出現(xiàn)在舞臺(tái)上的形象是孤立的,演員的形象也是孱弱的。這為他以后扛不住天災(zāi)人禍的命運(yùn)打擊埋下伏筆。戲的第一場,德華里群像里沒有李三的身影,他是在陳二妹與慕容初次交流以后才單獨(dú)出場的,接下來就是夫婦吵架、拒絕陳二妹為玉珍找工作等等,李三都是作為陪襯人物,沒有搶了主要人物的戲。從故事性來說,李三身上有大起大落、生生死死的成分,本來是可以濃墨重彩來表現(xiàn)的,但編導(dǎo)都放棄了,反而把李三在暴雨中喪命的悲劇移植到慕容與陳二妹在暴風(fēng)雨里拉車的第六場,這是非常出彩的一場。這一場的內(nèi)容是編劇添加的,而導(dǎo)演運(yùn)用載歌載舞的戲曲形式,把男女主人公抗?fàn)幟\(yùn)的內(nèi)心掙扎和彼此間的感情融匯,處理得有情有義,有聲有色。假如缺少這樣一場動(dòng)作戲,整個(gè)戲的連篇“文唱”就會(huì)顯得有點(diǎn)沉悶;假如由李三之死作為這場戲的內(nèi)容,當(dāng)然也可以出彩,但從整體結(jié)構(gòu)上,就顯得有點(diǎn)搶戲。而現(xiàn)在這樣處理,全劇有了二妹與慕容的感情“高潮”,接下來的“李三之死”“薄奠”“分離”幾場戲,由盛到衰,起落有致,結(jié)構(gòu)上顯現(xiàn)得十分完整。

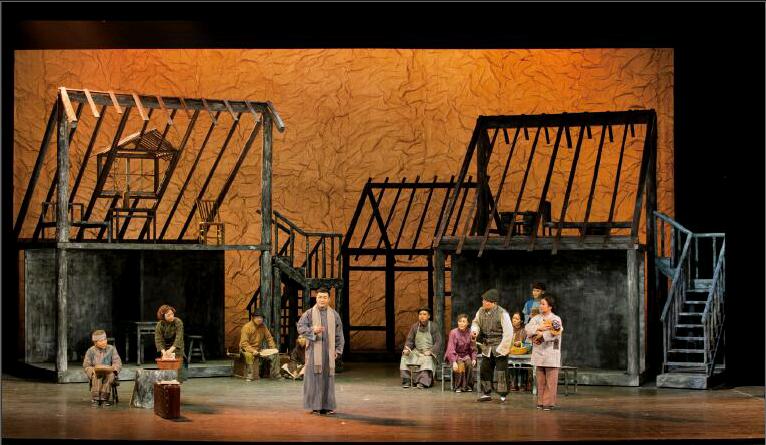

由此可見,《半紙春光》導(dǎo)演的手段非常干凈利索,她集中力量把男女主人公推到舞臺(tái)中央,而其他人物都作為陪襯人物,不僅是李三夫婦,我更欣賞的是德華里的群像,他們沒有很多戲,每次出現(xiàn)也是“一群人”的集體亮相,但從裝束打扮到寥寥幾句唱詞,譬如那個(gè)拾荒的“爺叔”,那幾個(gè)婦女,還有一個(gè)顯得比較粗壯的漢子等,觀眾不一定記得住他們的角色名字,但都能留下鮮明的印象。尤其在尾聲里,在慕容望塵的虛幻感覺里,這一群人圍在桌子邊包餛飩的其樂融融的場面,特別符合戲中的懷舊情調(diào)。

最后,我想對戲中結(jié)尾的處理提出一點(diǎn)想法,與編導(dǎo)們討論。前面說過,這個(gè)戲的情節(jié)發(fā)展是隨著人性發(fā)展自然推進(jìn)的,沒有刻意制造人為的矛盾來添加緊張的戲劇沖突。但是在結(jié)尾處理上,二妹與慕容兩人分手的情節(jié),處理為工頭要迫害慕容望塵,二妹被迫離開上海回到鄉(xiāng)下。這樣的處理固然比較有戲劇效果,但是我大膽設(shè)想一下,如果換一下角色,讓慕容離開德華里,是否更加自然呢?理由是慕容本來就是暫時(shí)借住德華里,離開也屬正常,而且工頭是忌恨慕容,二妹倉皇離開似乎沒有解決這個(gè)矛盾。如果,以慕容望塵作為一個(gè)陌生人來到貧民窟為開幕,以慕容望塵在眾鄰居的保護(hù)下匆匆離開德華里為終結(jié),敘事線索似乎更加完整,再連接尾聲中的慕容重訪德華里,似乎更加順理成章。

《半紙春光》是近年來難得的一部有創(chuàng)新意識(shí)的淮劇作品,我希望編導(dǎo)們能夠認(rèn)真對待,藝術(shù)上精益求精,不斷提升,使它成為海派戲曲舞臺(tái)上的一個(gè)精品,發(fā)揮出更大的影響。