戲歌《千古絕唱》的情感表達與演唱分析

李建林

摘 要:戲歌是把戲曲唱腔和通俗歌曲結合起來的一種藝術形式,是戲曲這種傳統而古老的藝術形式與當代流行因素結合的產物。《千古絕唱》同時具有戲曲唱腔韻味和民歌的優美,很好地把“戲”與“歌”相結合。本文將重點對戲歌《千古絕唱》的情感表達和演唱技巧進行分析,并分析其中的藝術價值。

關鍵詞:戲歌;演唱技巧;藝術價值

一、戲歌初探

“戲歌”最早出現在1952年初。為促進新中國的文化繁榮,當時,中國戲協、中國音協聯合召開了“新歌劇討論會”,重點討論了新歌劇創作與戲曲改革的關系、新歌劇創作與借鑒西方歌劇等問題。于是,一種有別于傳統民歌的新表現形式“戲歌”,在民族歌劇中出現了。這種根植于傳統民歌,借鑒豐富多彩的地方戲曲的戲曲音調和手法作為創作“母語”,既像戲又像歌的唱段,一經推出后便風靡全國,其濃郁的民族性和欣賞性、傳唱性,深得人民大眾喜愛和追捧。

這一時期的舞臺上,民族歌劇出現了少有的繁榮之景,誕生出一批上乘之作:以山西地方戲曲元素創作的歌劇《小二黑結婚》,經郭蘭英演唱后,很快傳遍中國大地;《洪湖赤衛隊》汲取了湖北天門、沔陽一帶的民間音樂和花鼓戲的精髓進行創作,運用板腔體和歌謠體相結合的手法展開劇情、揭示人物內心;《劉三姐》則是采用了廣西山歌和彩調戲音調進行改編和加工的中國首部以傳統民歌為基礎創作、具有標桿意義的大型歌舞劇;歌劇《紅珊瑚》主要吸收了河南的多種戲曲劇種的音調以及南方民間音樂,以板腔體和歌謠體相結合,作為歌劇音樂結構的主要框架,創作中又采用了重唱、合唱等表現形式,尤其在合唱中借鑒了高腔中幫腔的表現手法,達到了增強戲劇氣氛和挖掘人物思想感情的特殊藝術效果,而《珊瑚頌》《海風陣陣愁煞人》等主要唱段,深受人們喜愛;歌劇《江姐》主要是以四川民歌和川劇為基礎,同時又吸收了四川揚琴、四川清音、浙江婺劇、越劇、蘇州評彈、京劇等音調,將風格差異極大的戲曲元素進行音樂再創造,從而使整部歌劇音樂豐富多彩、和諧統一,既有強烈的戲劇性,又具有優美民歌的抒情性。

無疑,民族歌劇中的類似西方詠嘆調的唱段演變而來的“戲歌”,其音樂元素直接來源于中國各個傳統戲曲劇種,如上所述,其民族性、欣賞性和傳唱性,為人民大眾喜聞樂見。“戲歌”開始以一種“新歌曲”的藝術形式,登上了音樂殿堂,并走進了人們的生活。上世紀80年代始,由于電視藝術形式的傳播,以戲劇元素創作的“戲歌”出現了方興未艾之勢,產生了一批如《唱臉譜》《門前思情大碗茶》《紅顏知己》《三國戀》《新貴妃醉酒》《梅蘭芳》《斷橋遺夢》等佳作,推動了我國傳統民歌的創新、繁榮與發展。

二、創作背景

戲歌《千古絕唱》就是這一時期的產物。這首戲歌由魏冠名作詞、王超作曲,在“第十三屆央視青年歌手大獎賽”上經歌手王慶爽首唱,令人耳目一新,繞梁旋律不絕于耳,獲得音樂界的好評。戲歌《千古絕唱》是一部悲歡離合的愛情絕唱,精致整齊的歌詞,句句押韻,具備了古詩詞藝術歌曲的特點,同時也是一首敘事歌曲。每句的結束字都歸韻到母音“ang”上,如“長、光、揚、唱、往、望、鄉、妝”等,歌詞唱起來朗朗上口,優雅含蓄,富有韻味。

在歌中,作者為我們勾勒出一段凄美,跨越千年的愛情故事。仿佛帶領我們穿梭古今,找尋難忘愛情的影子,人海茫茫,兩心相映,主人公多情癡狂,期盼與相愛的人相守地老天荒。在音樂上,民族唱法與傳統戲曲的唱腔相融合,歌曲的旋律以京劇風格開頭,悠揚寬廣、大氣豪放、高亢激昂,隨后以敘述的方式傾訴著跨越輪回的不老傳說,優美細膩、深情悠揚,再現部分旋律又回到開頭的戲曲唱腔,但不是完全重復前面,蕩氣回腸。

三、演唱技巧分析

《千古絕唱》結構工整、線條清晰,是一首三部性結構的一段體曲式的作品,音樂一開始就以獨特的形式出現,歌詞韻顯出一幅大氣磅礴的畫面,曲作者開篇以抑揚頓挫,激昂的前奏將整首作品推出,將這首跨世戀歌、千古絕唱的感情暢快淋漓地表現出來,方進入正曲部分,引出歌詞。全曲可分為引子+A段、B段、再現A段三個部分。引子為散板。

譜例一:

從譜例一可以看出,引子為9-16小節,其大量運用了波音、顫音、倚音、滑音等裝飾音,短短的四句,前后用了五度、六度、七度、八度的大跳,在散板部分開始的戲曲唱法是最為突出的,使得開篇京味十足,大氣磅礴,仿佛穿梭到清朝京戲盛行的年代,起伏、高亢的旋律在心底回蕩。在第一句“看山高水長,萬里風光, 琴曲悠揚和千古絕唱”中,起音“看”在弱起節拍中,“看”“水”“曲”“古”四字,都用了京劇“抹音”的演唱技巧。兩音之間運用了很多大跳,在墊音之后再咬字,需要演唱者有很強氣息的支持,將字與字之間相連接,同時要注意字正腔圓,加強咬字中字頭的力度,使作品在高亢中有細膩感,鏗鏘中有柔情在,張弛有度。

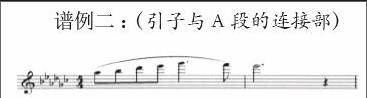

譜例二:(引子與A段的連接部)

從譜例二可以看出,引子與A段的連接部以上行音為主,短短的七個音完成了聲音由高亢激昂到優美柔情的轉變。王慶爽所演唱的版本伴奏中引子與A段的連接部用了二胡為伴奏過門,使得引子十足的京味與A段的流行音樂色彩在對比中完美地承接。

譜例三:

A段為18-27小節,從譜例三可以看出,A段細膩溫婉,與前面大氣磅礴的京味風形成鮮明對比,唱法上也由引子部分的京味唱腔轉為通俗唱法,這種風格之間的轉換猶如穿梭千年,講述了跨越時代的愛情故事,與歌曲主題千古絕唱相呼應。“人世間潮來潮往,總有情事流長,那一段最難忘”這一句多用八分音符和十六分音符,“最難”兩個字出現了七度的大跳,唱的時候要注意氣息的支持,隨著音高的提高,聲音的音量也要隨之擴大,“忘”字加了小的裝飾音,將聽者帶進充滿情誼的回憶中。

譜例四:

從譜例四可以看出,“夜來入夢還鄉,對鏡梳妝,醒來時淚千行”,仿佛把聽者帶進夢境,回到年輕時光,在鏡中看到往事,醒來時感慨萬千,思念演變成淚水流出。每一句都有音樂上的小起伏,仿佛內心的波濤洶涌與平靜相交替。在演唱時要注意氣息的支持和每一句強弱中的對比,每一小節要隨著音的升高音量而變強,音的降低音量而變弱,在咬字中也要咬清楚字頭,把每個字的韻母說清楚。伴奏多為十六分音符,增加了歌曲的流動性,“入夢”相對應鋼琴伴奏部分為三連音,仿佛將人帶入夢境一般,“淚千行”運用了四度音程與和弦,由十六分音符的琶音變成四度音程與和弦,給聽者沖擊感,也使聽者感受到了刻骨銘心的愛情。

譜例五:

從譜例五可以看出,隨著一連串的上行琶音隨后的兩個和弦進入B段。

譜例六:

B段為25-26小節,是歌曲的高潮部分。從譜例六可以看出,演唱部分的音高都在小字二組之上,歌曲的情緒與之前相比較為激動,“前生太遠啊,來世太長,人海蒼蒼啊兩心茫茫”歌詞運用了對比和同義詞,更加體現出纏綿的情誼,“太長”的“太”字運用了一拍中的前八后十六音符,把歌曲主人公心里的復雜矛盾情感描繪得惟妙惟肖,仿佛一幅牽腸掛肚、生死別離的愛戀展現在眼前。演唱時的情緒也要根據歌曲情緒的變化而變得激動和熱烈,用音量和力度的變化將歌曲推向高潮,“長”字可做漸強處理,要求演唱時要用高位置,把主人公牽腸掛肚、生死別離的愛戀用聲音的變化表現出來。

譜例七:

從譜例七可以看出,34-37小節為B段與再現A段的連接部,此時鋼琴伴奏部分運用了大量八度音程、十六分音符和弦、跨越三個八度的琶音,把歌曲蕩氣回腸之感盡顯于此,隨后37小節五度音程上行,音量要由“P”弱到“ff”很強的處理。

譜例八:

從譜例八可以看出,此部分為再現A段重復演唱的引子部分,這里的引子與第一次的引子有少許變化,個別音因裝飾音的加入使得跌宕起伏的旋律形成了與前后段落的鮮明對比,前后呼應,突出京味。

譜例九:

從譜例九可以看出,歌曲的結尾處“誰來和那首千古絕唱”中“千”“古”兩字上有延長符號,為歌者的二度創作提供了個人發揮的空間,同時需要歌者有較高的演唱水平和氣息支持, “絕”字在長音之后加上了波音的甩腔,需要演唱者用高位置的共鳴,聲音充分地打開,氣息下沉,帶有韻味地去演唱。最后的“唱”字共八拍,需要歌唱者有很強的氣息支持,演唱時需表現出坦然、真摯的情緒,使整首歌曲在蕩氣回腸、飽滿激情的情緒中結束。

這首《千古絕唱》,將民族音樂與戲曲音樂完美結合,在“戲”與“歌”中,擦出了火花,唱法和形態上的有機結合,清新脫俗、大氣磅礴,使人眼前一亮。它完美地將民族音樂以新的形式和面貌展現在世人面前,為我國民族音樂的發展和繁榮,增添了一抹亮麗的色彩,同時也體現了我國民族音樂發展的多元化。

眾所周知,中國戲曲曾經是中國社會的歷史教科書,經過千錘百煉后具有濃郁的民族風格和文化特色,曲調動聽且戲文情節打動人心。而流行歌曲20世紀后期成了年輕人的極寵。將戲曲元素與民歌二者有機結合創作出的“戲歌”,不僅具有時代的流行特征,其民族韻味和時代感,對年輕觀眾也產生了巨大感召力。

無疑,《千古絕唱》等一批“戲歌”的誕生,無論對新時期民歌及流行歌曲的創作,還是對古老的中國戲曲的復興,都有著特定的藝術價值和深遠意義。

(作者為上海大學音樂學院聲樂系教授)

參考文獻:

[1]. 張軼.民族聲樂與傳統戲曲的融合與發展——以《千古絕唱》為例[J].江漢大學學報.2016.

[2]. 王縱林. 從歌曲《千古絕唱》看傳統元素與時代脈搏的審美創新[J].中音樂創作.2014(03).

[3].陳一錚.《千古絕唱》為例淺析聲樂表演藝術的二度創作[J].大眾文藝.

[4].徐玲. 從《千古絕唱》談民族聲樂與戲曲聲腔的融合[J].藝術空間.