優“術”源于明“道”

——蘇科版數學七(上)“5.3展開與折疊”課堂實錄與教材解讀

章薇薇

優“術”源于明“道”

——蘇科版數學七(上)“5.3展開與折疊”課堂實錄與教材解讀

章薇薇

“優效”的課堂源于有效的設計,有效的設計又源于對教材的深度解讀。因此,只有做好教學素材的理解、選用、挖掘與整合,才能設計出符合學情、適合師生的教學設計,才能讓師生在課堂上表現出最佳的自己,實現師生的共同發展。下面以蘇科版數學七(上)“5.3展開與折疊”為例,從“點全—線聯—面融”三視角出發,進行具體分析解讀。

一、教學片斷

1.情境創設,導出課題。

師:這是埃及金字塔圖片,你能從數學的角度談談對這個金字塔的認識嗎?

生:這是一個四棱錐,有8條棱,1個頂點,5個面。

師:你還能從別的角度談談對這個四棱錐的認識嗎?

生:四棱錐從側面看全是三角形,從底面看是正方形。

師:你能用磁力片模擬出四棱錐模型嗎?

(學生用4個三角形與1個正方形模擬出金字塔的模型。)

師:剛才同學們從立體圖形與平面圖形兩個角度對金字塔模型進行了描述,而生活中還有很多立體圖形,都可以從平面與立體兩個視角進行分析。今天我們就一起來學習“5.3展開與折疊——立體圖形的展開”。

2.拋出問題,先想后做。

(師拿出圓柱、圓錐、長方體實物。)

師:大家看看圓柱有幾個面?

生:3個面。

師:每個面的形狀是什么?

生:底面是兩個圓,側面是一個曲面。

師:你能猜想一下圓柱的展開圖是什么樣的嗎?

生:長方形與兩個圓。

師:我們沿著側面的一條虛線剪開,來驗證一下同學們的猜想是否正確。

(展開后,讓學生觀察兩個圓與側面展開圖長方形的位置,然后將其中一個圓拿掉,讓學生來說這個圓應放在哪,讓學生感知圓柱的展開圖不唯一,然后再依例操作圓錐與長方體。)

師:是不是所有的立體圖形都有展開圖呢?

生:柱體、錐體可以展開,但球無法展開。

(教師引導學生得出猜想:有些立體圖形可以展開成為平面圖形,而且展開圖不唯一。)

3.動手實踐,先做后想。

(1)做一做。

師:給你一個正方體,你會將它沿棱剪開,展開成一個平面圖形嗎?請你將磁力片搭成正方體,剪開正方體棱的過程中,正方體的6個面中,每個面至少有一條棱與其他面相連,剩下的面如何展開?小組討論,并將成果畫到小組活動單上。

(2)秀一秀。

各組派代表上臺秀一秀正方體展開圖。

教師提出其中兩三種展開圖,讓學生演示是如何展開的。

學生利用磁力片,現場進行展示。

(3)想一想。

師:正方體沿不同順序先后剪開棱,展開圖是否相同?

生:經過剛才的討論,我們發現正方體展開圖不唯一。

師:你知道正方體展開圖有多少種嗎?我們一起來看一下。

(一一展示)

師:如果同學們有興趣的話,課后還可以進一步進行研究。

師:要將正方體展開,一共要剪開幾條棱?

生:7條。

(進行展示)

4.運用與應用。

(1)想一想,說一說。

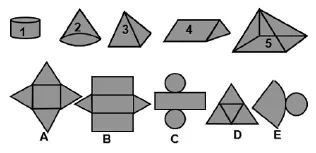

師:如圖,第一行幾何體表面展開后得到的第二行的某個平面圖形,請用線連一連。

(生進行操作。)

師:你是如何思考的?

生:先思考每個立體圖形有幾個面,找好每個面的形狀,然后找到相應的展開圖。

(2)想一想,做一做。

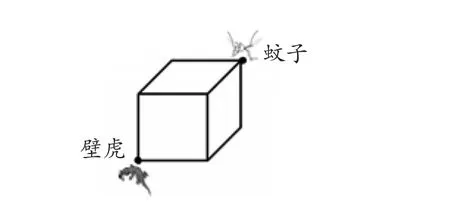

師:如圖,蚊子飛到了正方體的頂點處,壁虎應走哪條路徑才能最快吃到蚊子?

生:將正方體展開成平面圖形,找到壁虎與蚊子的所在點,把線連起來……

師:在上圖中,能找到符合條件的路徑有幾條?

生:4條。

二、教材解讀

1.從“數學與生活”這一視角進行“面”的解讀。

“展開與折疊”第一課時,教材呈現的素材是長方體盒子、圓柱形紙筒、圓錐形冰淇淋側面、無蓋正方體紙盒,這四個素材源自于生活,符合學生已有的認知水平,讓學生體會數學來源于生活,又高于生活。從“面”的視角解讀,本課設計可以按“從實際實物中抽象出幾何圖形,從立體圖形與平面圖形兩個角度對幾何圖形進行分解,最后用立體圖形展開成平面圖形解決實際問題”這樣的“生活—數學—生活”模式來進行。本課以學生活動為主,強調“做數學”,強調學生的實際操作與主動參與。

本課以埃及金字塔圖片引入,從學生已有認知入手,從生活問題轉化為數學問題,進而從中抽象出四棱錐、正方形、三角形、棱、頂點,這樣的設計意在讓學生從立體圖形與平面圖形兩個視角來認識幾何圖形,同時又讓學生體會從不同角度看立體圖形,為后續要學習的三視圖埋下伏筆,做好課后的延伸,達到課盡而意未盡的效果。

最后,課堂以“壁虎走哪條路徑能最快吃到蚊子”這一生活問題收尾,讓學生理解數學“來自生活,又服務于生活”的理念,也體現了“做數學”的本意。

2.從“知識的關聯”這一視角進行“線”的解讀。

我們生活中常見的物體是立體的,而紙上畫出的圖形是平面的,因此,我們要通過展開、折疊,找到立體圖形與平面圖形間的關系。本課主要知識線為:

(1)基礎知識:通過實物與具體模型,了解從物體中抽象出幾何體、平面、直線和點;

(2)基本活動:觀察、操作、想象、思考;

(3)發展空間觀念:從直觀到抽象,從實物操作到空間想象。

以學生已有知識為基礎,通過先想后做、先做后想兩個環節,獲取數學基礎知識、技能、思想、活動經驗,促使學生主動地、富有個性地學習。

本課第二環節,從課本素材——圓柱、圓錐、長方體(側面為正方形)這三個學生熟悉的立體圖形入手,意在讓學生從生活中的實物過渡到數學中的模型,進而先想后做,進行觀察、猜想、操作、驗證等過程,得出三個圖形的展開圖。

第三環節采用磁力片這一玩具搭成正方體,帶著兩個問題,研究正方體的展開圖,這一環節主要采用小組合作、自主探究、動手實踐等形式,讓學生經歷從做到想、從“被動接受”到“主動探究”的過程,逐步獲得數學活動經驗。接著,老師展示學生解題結果,加以歸納、總結,同時展示所有正方體的展開圖,以此來激勵學生,學的過程也可以體會玩的樂趣,讓學生感知到生活無處不數學。

3.從“知識的發展”這一視角進行“點”的解讀。

“圖形與幾何”的知識發展線是:

(1)從圖形世界里,抽象出幾何體;

(2)通過觀察、操作等活動,感覺圖形的平移、翻折、旋轉運動;

(3)經歷展開與折疊、分解與組合,感受立體圖形與平面圖形之間的關系。

從“點”這個視角來解讀,本課的重點在于“立體圖形展開成平面圖形”。

“立體圖形是否有展開圖?如何展開?展開圖是什么?展開圖是否唯一?”教師帶著一系列的問題引導學生進行實踐、探究,從而得到數學相關知識、技能與經驗。

本課的設計可分成四個板塊:從金字塔圖形引入—先想后做—先做后想—運用與應用。在教授本課重點知識時,教師讓學生經歷觀察、猜想、探究、實驗等過程,讓學生獲得立體圖形展開成平面圖形的相關知識與技能,抓住新舊知識的內在聯系,運用轉化思想,突破重難點。

葉瀾教授說:要收攏學生頭腦中發出的“波”,集“波”成“瀾”,再推給學生,這便是生動的教學資源。我們在認真解讀教材的基礎上,合理、有效、優效地運用教學資源,才能讓數學課堂真正煥發活力與生機。

(作者為江蘇省無錫市中小學浦敘德名師工作室成員,無錫市旺莊中學教師)

領銜人點評:

“展開與折疊”教學分“展開”與“折疊”兩課時進行。一般教師在進行第一課時的教材解讀時,會重點考慮如何“展開”這個核心問題,雖然也把握住了設計和教學的重難點,但只見樹木,不見森林。“點全—線聯—面融”式課時解讀,要求教師先從整體知識“面”的視角解讀教材,再考慮關聯知識“線“,最后考慮單個知識“點”。本文的設計與解讀就體現了上述思想和方法,是一個非常好的案例:宏觀上說明立體圖形既可以直接認識,也可以通過展開圖認識;中觀上體現了立體圖形與平面圖形的相互轉化;微觀上介紹如何展開和得到展開圖。