超高清電視技術的圖像格式解析

摘 要 本文詳細介紹了超高清電視技術和高清電視技術的優勢等,通過觀眾的視覺系統,從空間、時間、色彩等方面對電視技術的參數進行詳細分析,加深對超高清電視技術的圖像技術參數的了解。

關鍵詞 超高清電視技術;圖像格式;解析

中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2017)187-0031-02

電視技術的發展不斷革新,從1953年,黑白電視接收機在日本的電視廣播界蔓延,而1984年開始的廣播衛星(BS)模擬廣播向寬屏(16:9寬高比)的大屏幕設備進行轉換,2000年開始的BS數字廣播、2003年開設的數字地面廣播和作為高質量圖像攜帶媒體的DVD的普及,實際上在平面、薄型電視呈現的大屏幕圖像畫面的優勢已經得到觀眾們的高度認可,從電視技術角度看,電視系統發展經歷了4個歷史階段,而第五代電視技術——超高清電視技術也在全球范圍內廣泛發展,也深受觀眾的喜愛和認可。

1 產品概況

根據“超高清 UHD”(即為國際電信聯盟所發布的)標準規定,國內的超高清電視已經邁過了兩個發展階段,第一個階段稱為4K,約800萬像素,分辨率為3840×2160(4K×2K),后經發展提高到8K,達到3300萬像素,即7680×4320(8K×4K)。除此之外,UHDTV 系統之中所對應的諸如色差分量方程/亮度、基色坐標、光電轉換方程等所對應的色度學指標需要與 ITU-RBT.709及SMPTERP177等現行標準能夠兼容。我國于2002年第一次公布了超高清電視技術,而公開的成果演示則是在三年之后的愛知博會,這次的公開公開演示時間長達半年,2008年我國選擇借助IP網絡以及衛星技術進行信號傳輸實驗,并在4年之后的倫敦奧運會上,開始進行7680×4320分辨率及多達22.2聲道的超高清電視技術進行現場體育賽事的直播,對于當時的現場直播調動了世界上僅有的三臺超高清攝像機進行了開/閉幕式及田徑運動等項目比賽的直播[1]。

2 超高清電視技術的優勢

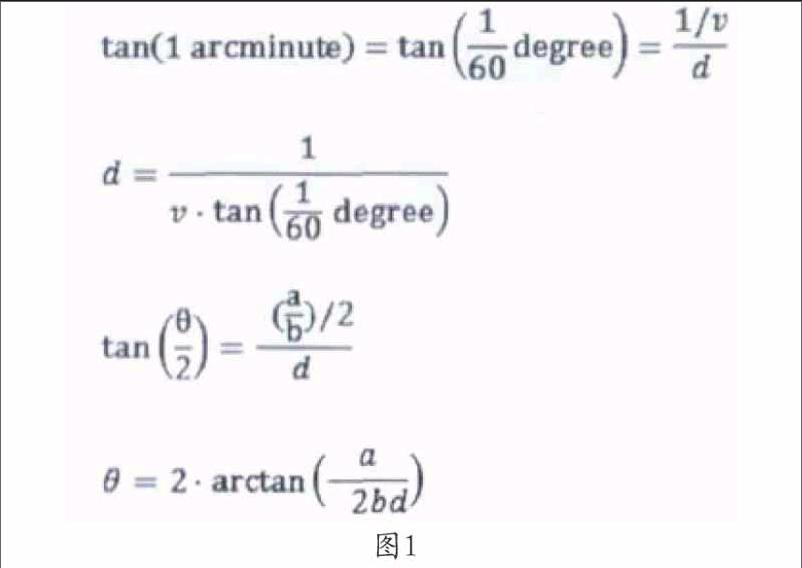

為了更好的兼容高清電視格式,8k的超高清圖像需要其分辨率達到7680×4320以及以120幀/秒的幀頻進行掃描,同時超高清圖像中的垂直分解力標準、水平分解力標準、時間矢量標準等均為現行高清電視整數倍,因為需要對超高清電視技術視進行全面的設計以及技術要求的滿足,根據相關研究得出的結論人類視覺系統(HVS,HumanVisualSystem)在自由條件下其所能夠看見的水平視角超過了180°[1]。但目前廣泛應用的標清電視僅實現了13°的視覺范圍,高清電視則為30°,參考ITU-RBT.1845屏幕尺寸以及測算的最佳觀看距離,人類目前可以實現的視覺垂直及水平方向上的最小角分辨率為1角分(arc-min),1角分角對應的視距即為目前的數字圖像效果所能夠實現的最佳視覺距離[1]。

最佳視距和水平視角的關系如圖1。

其中,d代表著最佳視距,θ代表著最佳水平視角。根據上述公式即可實現高清電視以及超高清電視所對應的最佳視距以及最佳的水平視角,詳細結果如表1所示。

故而,可以得知,在500英寸屏幕的劇場進行觀看時,選擇3m的距離觀看效果最好;如果在家里安裝的是145英寸的電視進行超高清電視節目的收看時,需要至少保持離屏幕1.5m的距離才可實現100°水平視角的觀影視覺體驗。

3 超高清的圖像格式解析

超高清電視技術不斷發展進步,發展到現階段其需要解決的主要問題為超高清電視的音頻技術參數以及超高清拍攝指導顯示過程,針對上述兩個問題目前所使用的解決方法主要為編輯、存儲、播出以及傳輸等。保障超高清技術的完美呈現需要做到兼容性以及互通性的協調,基本要求為:第一,所拍攝的圖像品質需要高于高清電視的圖像品質;第二,所實現的技術手段需要與現有的高清電視具有一定的兼容性、同時還具有一定的通用性;第三,對于未來技術留有可供提升的空間。

1)空間特點分析,從人類視覺系統和心理感知兩方面入手,對超高清的空間特點進行分析。而超高清圖像格式首要解決的問題是對像素數量的大小,由于像素數量的多少與圖像質量有直接的關系。而超高清分辨率還要綜合的分析兩點問題,在保障圖像質量不降低的前提條件下,同時提供穩定的系統真實感受保障,如何實現這一問題成為目前超高清設計所需要解決的難題之一,而增加視角和顯示設備的尺寸是目前最有效可行的方法。

2)色彩特點分析,基于對空間特點與時間特點分析,同時也針對超高清電視的色彩呈現展開了深入的研究以及分析。參考ITU-R RecBT.709,高清電視的圖像品質與實際物體相比其色彩飽和度大大降低。與此同時,目前市面上流行的消費類平板顯示器在色彩容度方面遠遠超過了現有的高清電視。如何處理好高清電視的視覺效果,需要做到以下幾點:

(1)可以用寬闊的色域來實現對于現有電視相關系統色域的取代,同時需該色域系統務必保障以實物顏色為參考標準;

(2)寬色域的色彩編碼效率需要遠遠超過現有的電視色彩系統;

(3)寬色域的基色單元物理其需要具備良好的接受性,同時需要電視技術也能夠適用于整個的色域顯示,且可以應用到圖像質量處理之中。

3)臨場感分析,臨場感需要評估,同時對于臨場感的評估需要一定的測試。本文探討的臨場感分析所進行的測試實驗是挑選了300個測試對象并分為5組,確保每一組均可以從不同的視角進行視頻的收看,在此過程之中進行4張不同視覺以及不同內容圖片的拍攝,以此作為對臨場感進行評估的客觀依據,也會使得評估的結果更加的精確,而經過測試發現,在水平視角增加的同時臨場感也會增加,最后在80°到100°之間達到了飽和狀態。而臨場感最強的時候是在視角為77°的時候,但在不同的統計方法下這個數值意義并不大,而實驗測試發現,在對拍攝角度為100°的圖片進行比對時發現超高清視角的范圍為80°~100°時,其最佳狀態的觀看距離為屏幕高度的0.75倍~1倍。

4)真實感分析,目前對于真實感的評估以及分析需要根據所獲得的6個不同角度的分辨率圖片進行綜合性的判斷,在此基礎上再結合實際物體進行比對,可以在所有的測試對象中挑選出一張與實物最為接近的一張圖片。總結測試經驗得出,空間所對應的分辨率對實際物體是否能夠得到明顯的區分,需要角坐標所對應的分辨率不斷提高,在此情況下所能夠獲得的視覺臨場感就越強。

5)視角分析,通過大量的視角測試研究發現,對人類的視覺系統視角極限技術進行不斷的突破可以提高高清電視節目視角的臨場感受。大量的測試實驗,獲得了不同視角的觀察圖片,同時也掌握了大量的測試對象所出現的比如身體擺動等因素所產生的影響數據,在綜合各種數據之后進行了超高清圖像最佳觀看視角結果的計算。通過數據比對及計算得出,視角與人體身體擺動幅度的關系呈現出明顯的反比例關系,也就是說若是想獲得較大的視角效果,那么觀看者應該控制自身的身體擺動幅度,計算得出最大的視角可達到80°左右。

4 運動視覺的分析

4.1 運動模糊

運動模糊一般指的是實物在圖像的移動過程之中所呈現出的視覺效果,除此之外,由于長時間的曝光以及置于場景中的物體若是處于快速移動的狀態也會出現明顯的視覺效果。對于該結論,通過實驗可以進行充分的展現運動模糊及曝光時間兩者間的關系,在測試之中我們所使用的物體其運動速率維持為30°/s,同時將拍攝的曝光時間控制到1/200s~1/300s的范圍,通過上述數據可知,移動速度越快,曝光時間越短,對幀頻及快門曝光時間降低起到輔助作用,均以圖像質量作為基礎[1]。

4.2 頻閃效應

我們通常用曝光時間為1/240s,幀頻為60f/s、80f/s、120f/s,為圖像質量的主觀的評價,而當確定了幀頻的大小之后,其所對應的運動模糊圖像也一并被人們所接受了,特別是當其所對應的幀頻超過100Hz時所得到的圖像質量均能被接受。

4.3 閃爍

使用寬屏幕進行超清電視的觀看時其閃爍頻率會增大,并且基于對人類視覺的特點,人類對視覺閃爍也更加關注,從理論上講,我們根據人類的感知特點,利用臨界融合的頻率(Fusion Frequencies)來代表閃爍。

5 結論

本文對超高清電視技術各項指標進行了描述,而圖像格式,系統參數等要求進行了特別描述,根據人類視覺系統對超高清電視技術的革新,也帶給觀眾更強烈的真實感和臨場感的超高清質量觀看體驗。

參考文獻

[1]李靜.超高清電視技術的圖像格式[J].廣播與電視技術,2013,40(11):30,32-36.

作者簡介:邢國華,河北廣播電視臺。