淺析《馬太受難曲》中的人文情懷

——借《馬太福音》來看巴赫《馬太受難曲》中的人文情懷

張 玲

(華中師范大學(xué)音樂學(xué)院,湖北 武漢 430079)

淺析《馬太受難曲》中的人文情懷

——借《馬太福音》來看巴赫《馬太受難曲》中的人文情懷

張 玲

(華中師范大學(xué)音樂學(xué)院,湖北 武漢 430079)

《馬太受難曲》是巴洛克時期德國著名音樂家巴赫所作的大型宗教音樂作品,這首樂曲主要取材于圣經(jīng)《新約全書》中《馬太福音》,講述耶穌從被害到復(fù)活的經(jīng)歷。本文試圖借助對《馬太福音》和《馬太受難曲》的分析來探討《馬太受難曲》中正義、崇高、犧牲、自我反思與審判等人文色彩的體現(xiàn)。

馬太受難曲;馬太福音;人文精神;犧牲;反思;審判

引言

著名宗教音樂《馬太受難曲》是由巴洛克時期著名德國音樂家約翰·塞巴斯蒂安·巴赫作于1724—1727年間,這首大型宗教音樂取材于圣經(jīng)《新約全書》中的《馬太福音》,描述了圣經(jīng)中耶穌受難的過程。整部作品結(jié)構(gòu)宏大,共有七十八首分曲,第一部分三十五首主要描述了耶穌被門徒出賣和被捕的過程;第二部分四十三首分曲描述了耶穌受審、被釘十字架、被埋葬和最后復(fù)活等場景。巴赫的這首宗教音樂不同于以往傳統(tǒng)的宗教音樂,《馬太受難曲》是巴赫在披著宗教外衣下對人性真實(shí)情感的體現(xiàn),反映了他對人性的思考。在《馬太受難曲》中,巴赫所表現(xiàn)出來的熱情、崇高、正義、痛苦等情感與《馬太福音》中所體現(xiàn)出來的人文精神不盡相同,是《馬太福音》中人文精神在現(xiàn)實(shí)生活中的反映。

一、人文色彩與人文精神

人文色彩是一種哲學(xué)理論和一種世界觀。人文色彩以人,尤其是個人的興趣、價值觀和尊嚴(yán)作為處罰點(diǎn)。對于人文色彩來說,人與人之間的容忍、無暴力和思想自由是人與人之間相處最重要的原則。(百度百科)

人文主義是文藝復(fù)興時期新興資產(chǎn)階級反封建反教會斗爭中形成的思想體系、世界觀或思想武器,也是這一時期資產(chǎn)階級進(jìn)步文學(xué)的中心思想。它主張一切以人為本,反對神的權(quán)威,把人從中世紀(jì)的神學(xué)枷鎖中解放出來。宣揚(yáng)個性解放,追求現(xiàn)實(shí)人生幸福:追求自由平等,反對等級觀念:崇尚理性,反對蒙昧。(同上)

二、巴赫《馬太受難曲》中體現(xiàn)的人文色彩

巴赫的《馬太受難曲》不同于以往的宗教音樂,在《馬太受難曲》中,他運(yùn)用了合唱、眾贊歌、獨(dú)唱的宣敘調(diào)和詠嘆調(diào)還有重唱等形式將音樂的情緒表現(xiàn)得淋漓盡致,以不同的音樂形式表現(xiàn)了當(dāng)時德國人民的現(xiàn)實(shí)生活,在這首受難曲中,他將宗教與人類現(xiàn)實(shí)生活緊密聯(lián)系在一起,真實(shí)深刻地表現(xiàn)了人們心中的不安、恐懼、痛苦、矛盾、糾結(jié)、欲求、渴望的復(fù)雜情緒。

在《馬太受難曲》第五十九分曲里,眾人的合唱“把他釘十字架!”歌詞取自福音書,和唱者將自己內(nèi)心的情緒表現(xiàn)得淋漓盡致,深刻表現(xiàn)了人們內(nèi)心的暴躁與不安的復(fù)雜情緒。正如第五十九分曲歌詞一樣:

“宣敘調(diào)”

(福音傳道士)

眾人越發(fā)高喊:

(合唱)

把他釘在十字架上!

(彼拉多)

這位義人的死與我無關(guān),這是你們的事情。(百度百科)

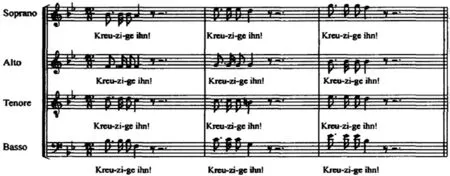

譜例17b 凱澤《馬可受難樂》中合唱“把他釘十字架”

( 呂常樂,85)

巴赫在這里使用的是比較短小的節(jié)奏型,四個聲部采用一樣的節(jié)奏型,快節(jié)奏地進(jìn)行,表現(xiàn)出人們內(nèi)心的緊張?zhí)没什话病?/p>

三、從《馬太福音》角度看《馬太受難曲》中的人文色彩

《馬太福音》是《新約全書》四部福音書里的第一卷,本卷書共二十八章,記載了耶穌的生平和職事,其中包括耶穌的家譜、耶穌神奇的出生、童年、受浸與受試探、講道、上十字架、復(fù)活,最后,復(fù)活的耶穌向使徒頒布大使命,以露出很豐富的人文色彩。(百度百科)《馬太福音》中對于人性的描寫很富有哲理,以耶穌的受難原因及他受難過程中他人的生理變化與心理變化來描寫真實(shí)的仿佛脫離宗教的人性觀。

巴赫的《馬太受難曲》中的人文色彩在《馬太受難曲》的歌詞里有很多體現(xiàn):

《馬太受難曲》第一分曲中以合唱和眾贊歌為主要表現(xiàn)形式。在第六十七分曲中,祭司與長老們曾取笑被綁在十字架的耶穌救得了別人卻不能救自己。

(眾贊歌)

啊,上帝的羔羊,純潔無瑕,

在十字架上遭受殺戮,

他保持平靜和忍耐,

忍受輕蔑與殘酷折磨。

你為我們承擔(dān)了所有罪孽,

否則我們會絕望地死去。 (百度百科)

祭司長和文士并長老也是這樣戲弄他,說:“他就得了別人,不能救自己……”(馬太福音 27:41-43)這里的耶穌像一個普通人,面對死亡他會害怕,但是他仍然在堅持,在忍耐,他在忍受著痛苦為人類贖罪。作品所體現(xiàn)的思想內(nèi)涵遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了宗教崇拜儀式的局限,賦予了音樂更多的人文主義思想。(孟慶嶸,32 ,轉(zhuǎn)引自王建,宗教與世俗)

在這里,不僅體現(xiàn)出來耶穌為了拯救人類苦難而犧牲自己的精神,同時也可以看出耶穌對神的忠貞的信仰,“我是神的兒子”,在危難時刻記住自己的身份,記住自己的使命,無論接下來會發(fā)生什么事,我依舊是神的兒子。在巴赫的《馬太受難曲》六十七分曲中,他巧妙地改變速度與強(qiáng)弱,借著合唱,激起人類最強(qiáng)烈的情感,既自我卻又害怕心中不安的情緒,同時又藝術(shù)地從人們的合唱中表現(xiàn)出耶穌為拯救人類苦難而自我犧牲的人文主義精神,耶穌用生的行為拯救他人,用死的作為給他人以重生的希望。

不僅是自我犧牲的人文精神,在《馬太福音》,耶穌的門徒彼得不認(rèn)耶穌,他在耶穌將要收到審判時,三次否認(rèn)自己是他的門徒,事后非常后悔。“彼得在眾人面前卻不承認(rèn),說‘我不知道你說的是什么’……彼得又不承認(rèn),并且起誓說:‘我不認(rèn)得那個人’……彼得就發(fā)咒起誓地說:‘我不認(rèn)得那個人!’立時,雞就叫了。彼得想起耶穌所說的話:‘雞叫以先,你要三次不認(rèn)我。’他就出去痛哭。”(馬太福音,26:70-75) 在《馬太受難曲》中,巴赫運(yùn)用了連續(xù)八分附點(diǎn)音符的旋律,表現(xiàn)了人在被迫的情況下做出的愧于自己內(nèi)心的事,事后內(nèi)心后悔痛苦不已的人性色彩和悔恨。人性的自我反思在猶大自縊時也有體現(xiàn)。“這時候,賣耶穌的猶大看見耶穌已經(jīng)定了罪,就后悔,把那三十塊錢拿回來給祭司長和長老,說:‘我賣了無辜之人的血是有罪了’……猶大就把那錢袋丟在殿里,出去吊死了。”(馬太福音,27:3-5)人性的弱點(diǎn)在這里被很真實(shí)地展現(xiàn)出來,猶大為了三十塊錢出賣了耶穌,在耶穌被抓后由于感到害怕內(nèi)心后悔,最后上吊而死,在這里,巴赫運(yùn)用合唱的方式將猶大一個人的后悔進(jìn)行了放大,這不是猶大一個人的犯罪,也不是他一個人的悔恨,這是所有不相信耶穌的人的罪與悔恨,不論是耶穌門徒彼得還是猶大,他們都在犯了錯誤之后自己內(nèi)心感到悔恨,雖然犯錯的原因不同但是都能夠認(rèn)識到自己的過錯,《馬太福音》里通過對彼得與猶大的復(fù)雜內(nèi)心的描寫是對現(xiàn)實(shí)人們要學(xué)會自我反省的警醒,在《馬太受難曲》中,不斷地改變調(diào)性及表演方式來喚起人們心目中情感的共鳴。

在《馬太受難曲》最后一首分曲中,巴赫再次運(yùn)用合唱的方式來進(jìn)行結(jié)尾,這與《馬太福音》的結(jié)尾有著異曲同工之妙,在《馬太福音》中,耶穌復(fù)活后婦女們又害怕又高興,“婦女們就急忙離開墳?zāi)梗趾ε拢执蟠蟮貧g喜,跑去要報給他的門徒……她們就上前抱住他的腳拜他……”(馬太福音,28:8-10)筆者認(rèn)為在這里婦女對耶穌的復(fù)活又害怕又高興其實(shí)是因?yàn)楹ε乱d會怪罪她們之前的錯誤,高興是因?yàn)橐d復(fù)活了證明耶穌真的是“上帝的兒子”,她們渴望在耶穌那里得救,企圖在那里尋得永生。在《馬太受難曲》第七十八分曲里,合唱唱了很多句“安息”,“我們匍匐在地,為墓中的你痛苦流淚:請你安息吧,安息吧!安息吧,精疲力盡的軀體!這墳?zāi)购瓦@墓碑將成為所有靈魂的休憩之地,將溫馨地?fù)嵛棵恳活w痛苦的心。在這里滿足的閉上雙眼,安息。”(百度百科)

筆者認(rèn)為,在這最后一首分曲里巴赫一直強(qiáng)調(diào)的“安息”與《馬太福音》中耶穌復(fù)活后婦女們內(nèi)心的活動是相對應(yīng)的,人們正如歌詞中所唱的那樣,在尋求肉體以及心靈上的安息,人們在借助耶穌的生和死來表現(xiàn)人性中尋求救贖與自身的安息,在祈禱耶穌安息的時候其實(shí)是在表現(xiàn)人們自身的對安息的渴望!

四、結(jié)論

由于筆者是一個無神論者,在對《馬太受難曲》和《馬太福音》中的一些人文精神的研究有意地拋開了基督教的宗教思想,把耶穌、彼得和猶大等一些角色想象成為了現(xiàn)實(shí)社會中的普通人物角色,所以探討出來的是屬于普通人的人性中的舍己為人、敢于犧牲、忠誠、自我反思與審判和尋求救贖和內(nèi)心安息等人文色彩,這些人文色彩在現(xiàn)實(shí)社會中有著許多實(shí)際物質(zhì)載體,拋開其宗教意識來看,其中所包含的許多意識與準(zhǔn)則對我們先當(dāng)代的生活有著非常大的聯(lián)系與影響。《馬太受難曲》中對于人性的思考與探索只是一小步,生活中還有許多“大步”需要我們繼續(xù)探索,繼續(xù)研究!

[1]陳洛.深刻的思想內(nèi)容,真實(shí)的生活寫照──談巴赫作品中的現(xiàn)實(shí)主義思想[J].藝術(shù)探索,2001(05):06-07.

[2]侯柯.基督教音樂中的受難曲——試分析巴赫以及他的《馬太受難樂》[J].大舞臺,2011(07):78-79.

[3]李巖.巴赫.《馬太受難曲》的人文精神淺析[J].大眾文藝(理論),2008(10):26-27.

[4]呂常樂.論巴赫《馬太受難樂》的戲劇性[D].北京:中央音樂學(xué)院,2003.

G633.951

A