“營改增”對文化產業的影響研究

王新華

摘要:在國民經濟中稅收扮演著重要的角色,于單位生產經營活動而言,每一次稅制改革都會產生重大影響,并嚴重影響著國民經濟的增長。自2016年“營改增”全面實施后,“營改增”內的文化創意服務、廣播影視服務等都直接影響著文化產業的發展。通過增值稅促進文化產業分工、擴充增值稅的抵扣范圍、財務人員提高業務能力、加強單位稅務風險管理等措施加速“營改增”對文化產業的發展。

關鍵詞:營改增;文化產業;促進作用

中圖分類號:F81

文獻標識碼:A

文章編號:1005-913X(2017)04-0077-02

一、“營改增”對文化產業發展的促進作用

(一)“營改增”的減稅功效有利于促進經濟增長

于理論及實踐而言,經濟發展是稅收收入增加的主要來源,與GDP增長率相比,稅收收入增長率應低出一些,只有這樣才能保證經濟持續、健康發展,并進行大量稅收收入的提供。如國家稅收負擔過大,不僅會對資本、勞動力的自由流通造成嚴重阻礙,還會對單位利潤存留及投資、發展優化造成不利影響,也就是說,相比GDP增長率,稅收收入具有較高增長率,且持續時間較長,將阻礙社會經濟的快速發展。而“營改增”作為本輪財稅制度政策改革的重點,對“結構性減稅”極為關鍵,是調整經濟結構,實現發展轉型的重要途徑。“營改增”的實施,可減少稅收扭曲經濟的作用,可實現勞動供給、產量增多的功效,也就是說,減稅能夠對經濟發展起到促進作用。按照國家稅務總局統計數據顯示,實行“營改增”后,可帶動GDP增長0.5%,第三產業的增加值可提升0.3%,居民消費可增多1%,提供就業崗位數量為70多萬個。于文化產業發展而言,實行“營改增”后,可有效處理重復征稅等缺陷,進而對文化產業發展極為有利。

(二)文化產業離不開“營改增”等政府稅收扶持

在產業結構調整及資源優化配置方面稅制極為關鍵,如何設置稅制,將對調整及優化升級產業結構產生極大的影響。目前,在文化產業發展中,流轉稅稅制已不符合其發展需求。為更好地實現文化產業社會專業化分工,必須實行“營改增”,該稅制在文化產業的實施,說明增值稅為其唯一的流轉稅,而增值稅因其特殊的稅收中性設計,會大大降低文化企業重復征稅問題的產生,進而達到文化企業稅收負擔減輕的目的。在文化產業完全進行增值稅征收后,因其進項可進行抵扣,只要具有完整的抵扣鏈條及稅制合理調整產業結構,才能實現文化產業的分工化、精細化及專業化。

二、我國文化產業“營改增”效應分析

“營改增”的目標就是對增值稅覆蓋范圍的進一步擴大,進而將增值稅的中性作用更好地發揮出來,以此達到重復征稅現象地降低,防止流轉稅對經濟的扭曲效果,作為現代服務業的典型產業,文化產業的發展與各行各業的發展密不可分,作為結構性減稅的主要措施,“營改增”的實施可將公平、合理的稅收環境提供給文化單位,在稅收政策制度方面對文化產業的持續、健康發展起到激勵作用。

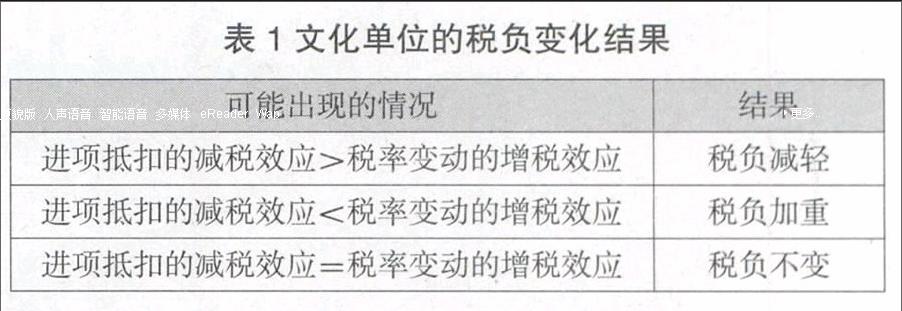

因增值稅具有稅收中性原理,可達到重復征收消除的目的,進而降低了大量現代服務行業的稅負。據潘文軒分析,實行“營改增”可降低整個文化產業稅負3.62%。于文化單位稅負影響而言,“營改增”效應可分解為兩方面,其一為因進項稅額抵扣,可將重復征稅問題有效去除,因此達到直接減稅效應。其二為稅負變動效應因適用稅率變化而產生,“營改增”前后文化產業的稅率有所變化,增值稅稅率較多,則會直接產生增稅效應。由理論上來說,文化單位稅負可能產生以下幾種變化,如表1所示。

由此可見,進項抵扣減稅效應與稅率變動增稅效應之間的對比直接決定著文化單位稅負的變化情況。

三、“營改增”促進了文化產業快速發展

(一)增值稅促進了文化產業分工

作為典型的分工導向型經濟,文化產業發展在前期營業稅征收時,存有重復征稅的問題,在下一個環節其繳納的營業稅無法抵扣,因此在條件一致的情況下,企業不會選取外部購買,而更傾向于選用自身內部提供的服務。相比營業稅,增值稅稅率高出一些,但文化產業稅負較重,存在重復征稅問題,這都會對文化單位的生產決策造成嚴重影響。早期的營業稅不僅會對文化單位業務主輔分離不利,還會對文化產業的分工化、精細化發展產生抑制作用。

在提出增值稅后,從原理上表明其在促進分工方面,其具有極大優勢。特別是在文化單位轉型升級方面“營改增”的促進作用極為突出。第一,增值稅的中性制度設計,對生產單位的文化服務外包業務發展起到促進作用,實現主輔分離,對專業化發展具有推動作用;第二,增值稅的進項抵扣,重視文化單位設備的更替,選取先進設備,這對其他業務的健康發展起到帶動作用,是市場經濟效益、工作效率得以提升的重要措施。

(二)擴充增值稅的抵扣范圍

在“營改增”實施中,部分企業稅負下降程度較小,有些企業稅負還有所增加,其主要原因在于增值稅抵扣范圍較小。作為現代服務業,文化產業以無形資產投資為其主要特征,其發展與人力資源息息相關,但在增值稅進項抵扣中此類投資并不在其范圍之內。一次性投資為文化單位的固定資產方式,如購買、租賃辦公區域等,這些都不在進項抵扣范圍內。在改革稅制中,我國增值稅的稅收中性并沒有完全展現出來,也就是說其還沒有成為完全意義上的消費型增值稅,無法做到進項抵扣包含全部購進成本,如大額有形資產,土地、車輛等,不能進行抵扣。在單位成本比重內,此類成本較高,進而導致文化單位對長期投資行為的重視程度不足,無法充分展現增值稅實施對文化產業的充分激勵、支持作用,這就要求必須在進項抵扣范圍內適當地包含此類大額固定資產。除此之外,文化產業與大量無形資產也密不可分,如智力投資、技術支持等,為把文化產業重復征稅的弊端徹底消除,達到單位稅負負擔減少的目的,必須盡可能擴充增值稅的抵扣范圍,為企業發展提供更好地發展平臺。

(三)提高財務人員業務能力

文化產業實施“營改增”后,針對增值稅納稅籌劃也應做好轉變工作,財務人員必須以單位發展角度出發,要充分意識到其風險性,如稅務風險、法律風險等,但還需善于找到機會,對單位財務管理方面的專業人才加以充分利用,做好納稅籌劃工作,將單位稅收負擔有效降低,這就要求必須提升財務會計人員的素質。

單位必須重視對財會人員的業務培訓,確保財會人員必須具備“營改增”的基本素養、知識,在充分了解“營改增”概念的基礎上,能夠意識到其對單位發展的積極作用。只有在提升財會人員從業素養的同時,才能實現單位財務管理制度的調整,才能有效避免“營改增”對單位發展的負面影響,降低風險性。與此同時,文化單位應以本輪稅制改革為發展契機,不斷引進新資源,通過內部競爭、淘汰制,實現崗位優化,能者居之,將人才的效果充分發揮出來,進而對單位財務管理水平整體提升,為進一步推動單位發展提供人才支撐。

(四)加強單位稅務風險管理

在單位財務管理中,稅務風險客觀存在于各個環節。現如今市場經濟中競爭極為激勵,極不穩定的自然環境和賴以生存的社會經濟環境直接給單位發展帶來了眾多風險。所以,只有對單位稅務風險的運行規律正確把握,才能夠不斷增強單位抵抗稅務風險的能力。

于單位而言,其稅務風險不僅具有財務風險的特性,還具備法律風險特性。相比前期的營業稅,在計征原理、稅制內容等方面增值稅更為復雜,其稅務風險涉及范圍更廣。文化單位必須對“營改增”帶來的稅務風險進行積極應對,不斷提升自身稅務風險意識,對其稅務風險管理水平進一步提升。要求單位必須積極主動地對“營改增”有關知識進行全面了解,做好與財稅部門之間的交流工作,保證享有更多優惠稅收政策。

四、結語

綜上所述,作為21世紀新興的“朝陽產業”“綠色產業”,文化產業因其具有低能耗、污染小等特點,可滿足現階段低碳經濟發展需求,且與經濟可持續發展需求相符。長久以來,我國對隸屬于現代服務業的文化產業統一征收營業稅,因營業稅自身存在較大稅制問題,且一定程度上與我國文化產業分工日益呈現出精細化、專業化及新型化發展方向諸多矛盾,導致我國文化產業具有過多行業稅負,這不僅對文化產業分工協作極為不利,且對文化產業行業細分產生極大影響,進而阻礙整個產業的快速發展。伴隨“營改增”政策的全面實施,不僅對文化產業分工及產業鏈延伸極為有利,更有利于重復征稅問題的消除,是文化單位稅負降低,促進文化產業分工,加快行業細化,實現文化單位專業化發展及新經濟增長點形成的重要舉措。