“地產+產業”廣州實施路徑探索

胡曉會

廣州本地似乎缺乏北派成熟的產業地產開發商。

面對本土一大批強勢、專業的千億級、百億級房地產企業,廣州如何才能避免產業園區開發運營的“房地產化”?產業發展的出路有哪些?能否實現政府、產業與企業三方共贏的局面?

針對上述諸多疑問,本刊記者專訪了廣州現代城市更新與產業發展中心(GRID)執行院長江浩,聽取他多年來對廣州產業地產發展的觀察與思考。多年以來,他所帶領的GRID團隊一直深度參與產業項目謀劃,招商和推動,對廣州“產業+地產”實施路徑與開發運營模式有著深入研究和思考,并圍繞實際項目進行了很多探索和實踐,總結了多項產業發展的創新性模式。

“廣州正在進入產業時代”

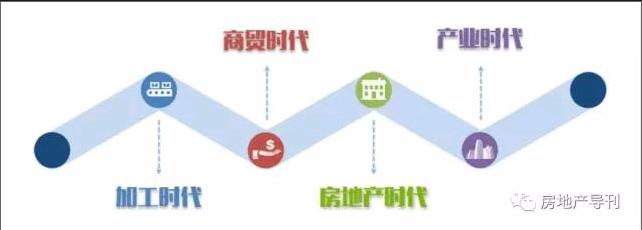

最大的行業感受是什么?江浩從宏觀的行業背景開始分享:“改革開放以來,廣州大致歷經了‘加工時代、‘商貿時代、‘地產時代,如今正在全面進入產業時代。”

作為珠三角經濟區的領軍城市,廣州擁有大量活躍的民間資本和民營經濟體,僅專業市場就有近千家,大大小小的產業園村級工業園1800余家。但是,這些產業形態原生性很強,關聯度不高,隨著城市建設發展,目前呈現出高度分散、低度整合的碎片化狀態,面臨巨大的產業轉型升級需求,今年以來,隨著廣州城市更新政策全面放開,國土規劃、城市更新、科工商信等各部門正在聯合推出產業發展的“1+N”政策,保障和促進產業升級和發展。

在產業發展有大需求的同時,由于廣州有大量的存量土地,占到新增土地的二分之一,在土地供應日漸緊縮的情況下,全國版圖都極具競爭優勢的本土房地產企業也正在掀起城市更新進軍產業地產的新一輪高潮。

“基于有供給、有需求、有政策、有趨勢、有企業的五大特征”,江浩分析認為,“以城市更新為抓手,廣州正在全面進入產業時代。”但從輝煌的房地產時代到產業時代,地產商能否做產業?如何防止以假亂真,后勁不足?廣州“產業+地產”面臨著哪些困境?實施路徑可能是什么?他認為,這是攸關廣州城市更新,經濟發展和競爭力的“急”點,也是一個“痛”點,值得政策研究和規范,有保育有約束有監管有措施。

“地產+產業”的客觀現狀

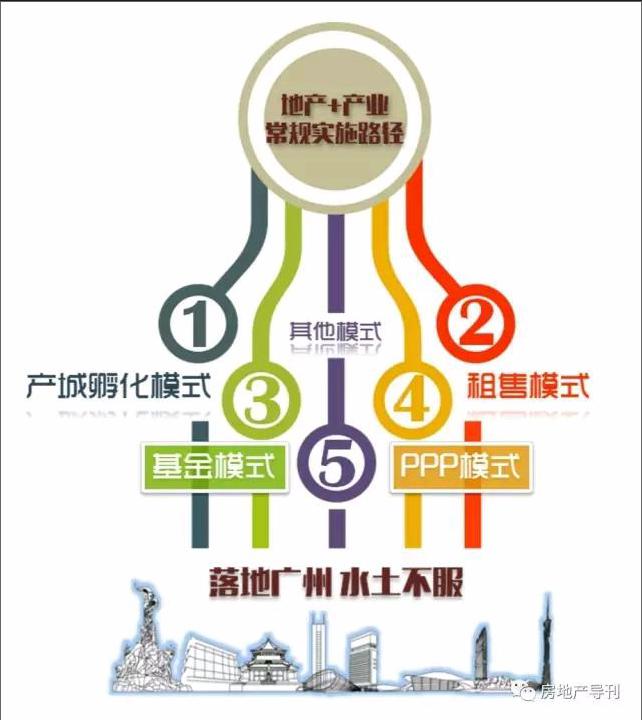

國內成長了一些具有代表性的產業園區開發商,包括華夏幸福、聯東U谷等,但這些優秀的北派大型產業地產商在廣州卻遭遇了各種水土不服。

常規路徑圖

廣州商貿環境開放,產業資源充足,開發資本充足,產業集聚多數依靠市場資源配置推動,獲得源發動力。資源不缺,招商不難,但筑巢不易。誰來筑巢?如何筑好巢,如何吸引企業?土地如何整備?廣州雖然有很多發展產業的這些“得天獨厚”的條件和資源優勢,但政府在城市建設和產業發展聯動上缺少政策指引,產業商又大多不懂建設,產業落地困難,“產、城、人、文”無法有機融合。江浩指出,由于種種原因疊加,廣州近年來在產業地產發展方面,步伐有些緩慢,甚至可以說是落后了。

不可否認,廣州缺乏有實力的、成熟產業運作能力的產業開發企業。但是,作為粵派地產的濫觴之地,廣州擁有一大批蜚聲海內外,實力強勁的傳統房地產商企業,成就了廣州聲名卓著的房地產時代。江浩坦言,“廣州的房地產企業是一群非常強勢、又極為專業的群體”,在產業發展建設載體方面有巨大的動能和優勢。他進一步解釋,“不能說廣州搞產業沒有運動員,也不是一味的引入北派企業,本土實踐‘地產+產業有雙向需求和優勢”。

但是,“絕不是所有的產業項目適合‘地產+產業,也絕不是所有的地產企業都能參與產業項目”,江浩認為,“目前,只有極少數的地產商可以做產業項目,而且需要政策規范和保育項目的前后運作。”

對于開發商如何“地產+產業”,廣州以往的政策也缺乏明確引導。但值得注意的是,目前,關于城市建設保障產業發展,廣州相關政策正在做出積極調整和重大改變,相關具體實施政策都正在積極制定之中。

隨著制造產業的外遷,如果廣州對標國際化大都市發展路徑,很多項目產業類型未來都不是純粹的制造業,以服務業為主的第三產業,以及總部經濟、工業4.0、智能制造等新興產業崛起,帶動龐大的會展、商務、辦公、生活、娛樂休閑等高端需求。也為地產商運營產業帶來巨大發揮空間。江浩認為,如果政策松綁和規范之下,針對地產加產業出臺更有智慧的措施,有實力的地產商有長遠眼光,通過組建專業化團隊,擴大產業朋友圈,深化地和產的合作模式,加大前期產業深度謀劃,“說專業的話,做各自的事”,積極助力城市更新和產業轉型升級,廣州產業地產絕對可以走出自己的特色道路。

“地產+產業”的實施建議

“十年來,我們一直積極致力于研究城市更新和產業轉型升級,推動產業項目落地。從提出產業改造是三舊改造的核心,到研究廣州正在進入的產業時代,呼吁城市更新促進產業發展,我們的多項建議寫入政策,多項調研引領實務,大量產業謀劃正在實施”。江浩充滿感情的回顧;“廣州痛點就是產業如何落地,如何產城融合?做產業項目推動需要堅守,需要情懷,需要智慧”,GRID團隊在大量的項目實踐基礎下,對“地產+產業”的實施路徑總結了一套實踐思路,滲透到一批產業項目推動之中。

“我們有三點主要的建議,一是政府出臺保育和規范政策,二是地產商積極實現真正轉型,三是利用產業深度謀劃推動土地規劃和整備”。據江浩介紹,除了正在參與編制各項產業發展落地保障政策外,GRID團隊設計了城市更新項目審批中的產業發展全生命創建制流程,推動花都區產業園區“四位一體”謀劃和招商,倡議白云區“1+1+1”的產城發展模式。

“四位一體”花都模式,是指“產業謀劃、規劃調整、土地整備、前期招商”四項工作同步推進。園區轉型升級存在“誰來做、為誰做、怎么做、哪先做”等一系列聯動事宜的問題。江浩認為,產業謀劃,合作模式,土地整備非常關鍵,“前期沒有充分全面謀劃,項目將會手足無措”。有前期充分的謀劃,才有“地產+產業”的融合。以產業謀劃為主導,規劃方案、土地整備因應謀劃及時做出調整,在項目謀劃階段就開展針對性招商,加強政企聯動合作,真正做出有實質產業內容和主導產業、龍頭企業的產業園區。

與此同時,政府在“地產+產業”結合落地的過程中,可以積極借鑒杭州、深圳等地經驗,合理設置產業門檻和條件,提高“產城融合”的比例和內容,允許混合供地,探索PPP合作模式。政府積極搭建平臺,推動產業基金公司發展和介入,設置條件適當允許物業分隔和定向銷售,積極協助招商,制定產業引入落戶的人才稅收等相關政策。用創建制的方法指導和推動產業引入,制定相關政策指引產業規劃,做好政府應做的相關配套措施和服務。既不要甩手做掌柜,也不要不允許介入,而是真正搭平臺,政企互動共贏。

除此之外,要意識到傳統房地產是通過一次性買賣獲取收益,但產業運營需要時間,或者租賃,或者參與運營,在高質、長效的服務中形成收益,需要較長的周期,是個“慢銷品”。江浩特別強調,開發商如果轉型做產業,必須要下決心轉變思路,“要沉下心去做產業項目運營,做慢銷品”,而且,除了充分意識外,“組建專業團隊、安排專項資金、建立產業朋友圈,對接產業基金”才能真正實現地和產的共贏。

做好“產業+地產”,一定要有一個好的模式。江浩認為,廣州其實已經有不少地產加產業的案例探索和實踐,比如時代集團在白云區黃石的國際單位,通過舊廠房改造引入設計文創和化妝品研發等形態,有省農民工博物館,并且也有國家級的孵化器,做出文化地標的同時,逐漸形成白云區的產業小總部聚集地,并且還在不斷的蝶變和轉型。

江浩很有信心的認為,“地產+產業”的積極探索,將可以成為珠三角地區某些類型產業項目發展的一個主流思路。通過前期專業的產業謀劃,政府做好統籌和指導,發揮本土產業資源和地產資本的各自優勢,既關注飛來型大企業落戶,也引導本地成長型產業聚集,挑選、規范、監督,扶助地產商參與產業項目,增強城市經濟實力和競爭力,探索實踐出“政府、產業、地產”多方共贏的廣州模式。