社會資本與城市居民選舉投票行為的影響研究

——基于2012年CGSS數據的Logistic回歸模型分析

侯江紅 劉文婧

(云南大學公共管理學院,云南昆明 650091)

社會資本與城市居民選舉投票行為的影響研究

——基于2012年CGSS數據的Logistic回歸模型分析

侯江紅 劉文婧

(云南大學公共管理學院,云南昆明 650091)

社會資本;社會信任;互惠規范;公共參與

當前中國城市居民參與投票的頻率較低,情況不容樂觀。社會信任中的制度信任因子、一般信任因子和特殊信任因子都對居民的投票行為起著顯著的積極正向影響;互惠規范中,鄰里之間的熟悉程度和互助行為對城市居民的投票行為起著顯著的正向作用;個人相關特征中除了性別與城市居民參與投票無關以外,年齡、收入水平、受教育程度和政治面貌都在不同程度上影響著城市居民的投票行為。充分了解社會資本與城市居民公共參與的相關性,通過強化媒體輿論導向,可以提高公民公共參與意識和培養志愿主義精神。

一、文獻回顧及理論視角

民主是當今政治發展的基本價值目標,所有民主的價值和意義只有通過公民參與才能真正實現。從多元民主理論的視角,探究影響人們政治參與的因素之所以成為政治參與研究的一個重要部分,是因為社會中如果存在大量政治參與冷漠者是不利于民主政治健康發展的。投票是民主最主要的形式,也是公民參與社會治理的重要途徑,一直以來都是政治參與研究的重要方面。已有的研究表明,學界通常從宏觀和微觀兩個層面研究影響公民投票參與的因素,從宏觀層面分析影響因素包括社會經濟發展水平、政治文化狀況、政治制度化水平等方面[1];從微觀方面解釋有公民個體對選舉意義的認知、“受教育程度”、“對上屆選舉過程的評價”和“對自身權利的認知”以及個體因素。根據公民自愿主義理論,影響公民政治參與的因素主要包括公民的政治資源、心理動機和所受政治動員狀況。理性選擇理論以公共選擇理論中的理性經濟人假設為研究前提,從投票行為的成本和收益分析公民如何作出是否投票以及選擇方案的決策。經過成本與收益的計算,認為至少從表面上看人們的投票決定是不理性的,一般來說投票的收益不會超過其成本[2]。因為公民投票是集體行動,其收益也不具有選擇性激勵,因而同樣面臨集體行動的困境。除非集團規模很小或者集團共同利益分配具有共容性選擇激勵機制,或者除非存在強制或者其他某些特殊手段以使個人按照他們的共同利益行事,否則,有理性的、尋求自我利益的個人不會采取行動以實現他們共同的集團的利益[3]。而社會資本理論的解釋是:一個社會的社會資本的構成和性質,影響著社會成員的個體和集體行為,也影響著社會的制度性安排和治理模式[4]。社會資本越豐富就越可能克服集體行動的困境,越有利于公民自發地投票,是化解“集體行動困境”的有效機制。

自20世紀90年代以來,布迪厄、科爾曼、帕特南、福山等人的觀點及著作相繼被介紹到國內,關于社會資本的研究已引起越來越多的學者關注,學者們基于社會資本的主體視角展開了多維度的研究,社會資本已經成為一種研究范式。羅伯特·帕特南對于社會資本的研究引起了學界的廣泛關注和重視,他發表的《使民主運轉起來》、《獨自打保齡球:美國下降的社會資本》、《繁榮的社群:社會資本和公共生活》等著作,使社會資本成為學術界討論的熱點。他把社會資本定義為社會組織的特征,例如信任、規范和網絡,它們能夠通過促進合作行動來提高社會效率并能解決集體行動的困境。弗朗西斯·福山在帕特南的基礎上拓展了社會資本的概念,他認為社會資本以社會信任為基礎。在《信任——社會美德與創造美德與創造經濟繁榮》中對社會資本作了如下界定:所謂社會資本,是在社會或其下特定的群體之中,成員之間的信任普及程度。它不僅體現在家庭這種最小的社會群體中,還體現在國家這個最大的群體中,或者其他居于兩者之間的大大小小的群體中……社會資本通常經由通過宗教、傳統、歷史習俗等文化機制所建立起來[5]。中國學者燕繼榮認為,作為資本的表現形式之一,社會資本就是廣泛存在于社會網絡關系之中并能夠被行動者投資和利用以便實現自身目標的社會資源。并且認為社會資本是一種無形資產;社會資本是存在于社會網絡關系中的社會資源;社會資本為行動者實現自身目標提供便利,是一種能夠為行動者帶來確保收益的能力[6]。

社會資本對社會的繁榮以及所謂的競爭力至關重要,但是它的最重要的影響力不在經濟生活中,而是在社會和政治生活方面[7]。在研究政治參與的影響因素中,社會資本是一個重要的變量。依據普特南關于社會資本的定義,信任、互惠規范和橫向社會網絡,這三者之間的良性互動就是較高的社會資本表現。社會資本可以促進公民們自發的合作,增進交往和有關個人品行的信息的流通,增加博弈的重復性和各種博弈之間的聯系,增大人們在任何交易中進行欺騙的成本,降低了投機和欺騙行為,從而可以克服集體行動的困境。在一個社會共同體中社會資本越高,自愿合作的可能性越高[8]。投票作為一種集體行動,其收益不能排除“免費搭車者”來分享,因此選民應選擇搭便車不去投票,人們為什么會參與投票,如果用社會資本理論來解釋,那就是信任、互惠規范和橫向社會網絡均能夠產生社會合作的效益,在一定程度上能夠克服人類“集體行動的困境”。并且,社會資本越豐富就越可能克服集體行動的困境,越有利于公民自發地投票。一個社會大到國家、區域性組織和國際性組織,小到社區、企業和自治組織的社會資本的構成和性質,影響著社會成員的個體和集體行為,也影響著社會的制度性安排和治理模式[9]。

本項研究的特點主要體現在以下幾個方面。首先,本項研究基于社會資本視角對社會信任、互惠規范和橫向網絡三個維度與居民投票關系進行了探索性研究。其次,在研究樣本的選取方面,研究的目標群體是中國城市居民,采用多階分層抽樣方法,包括28個省份自治區和直轄市(不含港、澳、臺及西藏)的樣本7136個,樣本覆蓋面更廣泛,所以研究結果是對于中國城市居民政治參與的整體反映;從研究的有效性而言,城市居民整體教育程度較高,并且對于政治參與問題較為敏感和有著深入的思考。再次,對于影響居民投票的個人因素,包括年齡、性別、受教育程度、收入水平、政治身份等人口統計變量也在分析之列。

二、研究設計

(一)研究假設

信任作為社會資本的因素之一,按照對象不同,把信任分為社會信任和政治信任。國外學者主要側重于研究政治信任對不同政治參與行為的影響。政治不信任會直接影響“非制度化”的、成本較高的政治參與行為發生,如直接參與抗議政府行為[10];政治信任會帶來比較低成本的政治參與行為,如參加選舉[11];且較高的政治信任會導致較高的選舉參與率[12]。鄭建君結合中國基層民主的特點,得出公民政治信任同基層政治參與具有顯著正向關系的結論[13]。

與政治信任側重于體現政府行為與公共利益契合度、合法性及支持度不同,社會信任是指社會中人與人之間的信任,即人際信任。已有研究表明,社會信任度越高,人與人之間的互惠與合作越容易實現,社會治理水平越高[14]。但是,并非所有的研究都表明社會信任與投票選舉之間存在關聯或者兩者之間是正向關系。羅愛武的研究發現,對陌生人越不信任,越有可能參與選舉投票[15];曾凡斌研究的結論表明,在城市居民中,社會資本中的一般人信任因子和親戚朋友信任因子都沒有對政治參與的各種形式產生影響;唐文方則通過中國公民思想道德觀念狀況調查也發現,中國公民信任(類似于一般人信任因子)對政治興趣、政治效能感和參加志愿活動都沒有明顯的影響,而公民信任對參與社會活動起負向影響,而狹隘信任(類似于親戚朋友信任因子)對民主和公民參政沒有推動作用[16]。可見,在社會資本的三個維度中,社會信任與公民社團、政治參與之間的邏輯關系呈現一種復雜的狀態[17],由于模型和數據的不同,雖然研究的問題相同,已有研究的結論卻并不完全一致。據此,我們提出:

假設一:社會信任對城市居民的居委會選擇投票參與不具有顯著的正向影響。

曾凡斌同樣運用2005年中國社會綜合調查數據中的農村樣本作為研究對象,研究社會資本對村民政治參與的影響,得出的研究結論是除了互惠因子對抗爭性政治參與起負向影響外,社會網絡因子和互惠因子對政治參與的各種形式,包括投票政治參與、日常政治參與抗爭性政治參與都起顯著的正向影響[18];胡榮以2005年廈門調查資料為研究對象,研究廈門市市民的政治參與情況,發現城市社團在居民參與政治的過程中發揮著積極作用[19]。因此,為驗證以上結論,我們提出:

假設二:互惠規范對城市居民的居委會選擇投票參與具有顯著的正向影響。

假設三:橫向網絡對城市居民的居委會選擇投票參與具有顯著的正向影響。

(二)數據來源

本研究所采用的數據來自于2012年中國綜合社會調查(Chinese General Social Survey,簡稱:CGSS)該項目是由中國人民大學中國調查與數據中心執行,調查采用多階分層抽樣方法,對全國城鄉人口(不含港、澳、臺及西藏)完成了11765個住戶樣本的抽選與調查。本文主要采用了該調查中的城市居民樣本7136個,占總樣本容量的60.7%,包括28個省份自治區和直轄市,研究樣本具有很強的代表性。

(三) 測量變量的選取

1.因變量:城市居民參與居委會選舉的投票行為

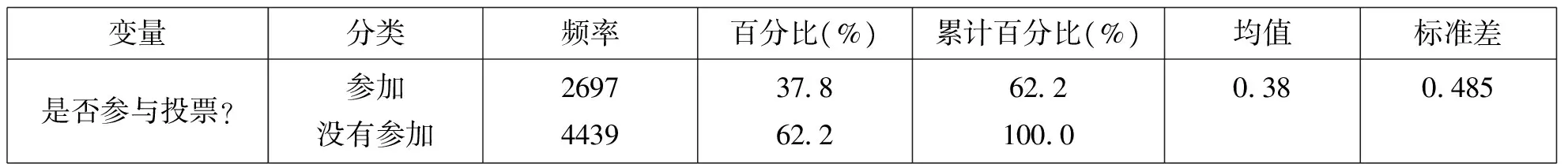

本研究因變量指的是居民參與居委會選舉投票這一具體政治行為,并且選用問卷題項“上次居委會選舉/村委會選舉,您是否參加了投票?”選項分別是“是”、“否”、“沒有投票資格”賦值分別是“1”、“2”、“3”。為了方便后面進行Logistic回歸分析,則對選項進行重新編碼:“是”編碼為“1”,“否”和“沒有投票資格”則編碼為“0”即這兩個選項的居民都沒參與投票。

2.自變量: 社會資本

在這里對社會資本進行操作化。本文關于社會資本的測量采用的是普特南的關于社會資本的定義,包括社會信任、互惠規范和社會參與網絡三個要素即“普特南框架”,并把社會信任、互惠規范和橫向網絡三個維度作為城市居民進行居委會選舉投票參與的自變量。由此,我們主要從以下三方面對社會資本進行測量。

社會信任:我們在問卷中分別詢問受訪者的問題之一是“總的來說,您同不同意在這個社會上,絕大多數人都是可以信任的?”選項分別是:非常不同意、比較不同意、說不上同意不同意、比較同意、非常同意,其賦值分別為1、2、3、4、5。問題之二是“您對下面這些人的信任程度如何?置信對象選取了14項,包括親戚、朋友、鄰居、同事、醫生、公司高管、記者、非政府組織領導、老師、地方政府官員、中央政府官員、警察、軍官、法官。選項為非常信任、比較信任、不太信任、完全不信任,分別賦值為1,2,3,4。對于置信對象的分類具有兩分法、三分法和四分法等多種方法,本文采取三分法。

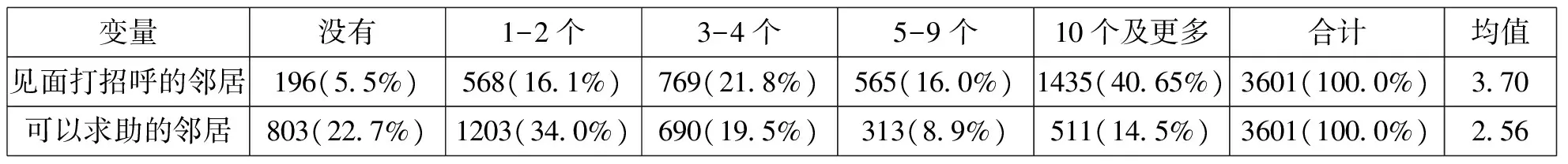

互惠規范:互惠是規范中重要的一種,是一種價值交換關系,是基于“現在己予人,將來人予己”而產生的共同期望。普遍的互惠把自我利益與團結互助結合起來,可以有效地約束投機行為,從而解決集體行動的問題。本文中我們主要測量鄰居在生活交往中的熟悉程度和互助行為,采用的問題是“您見面會打招呼的鄰居大概有多少個?”選項為:沒有、1-2個、3-4個、5-9個、10個及更多分別賦值為1、2、3、4、5。“在需要時,您可以尋求幫助(如幫著澆花,照顧寵物,提供建議等)的鄰居有幾個?”選項為:沒有、1-2個、3-4個、5-9個、10個及更多分別賦值為1、2、3、4、5。

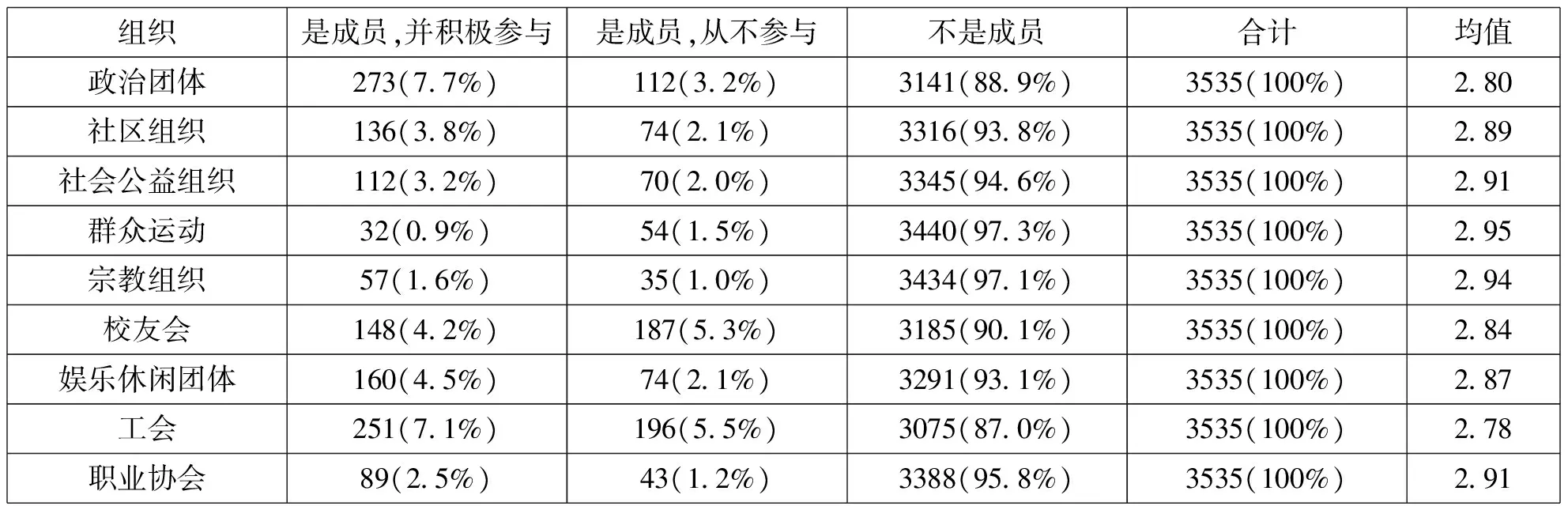

橫向網絡:社會網絡分為橫向網絡和縱向網絡兩種,參與橫向組織的個體會展現出更高程度的一般信任,橫向的網絡越密集,公民越有可能基于共同利益上的合作。社團參與是社會交往網絡的組成部分,我們主要通過測量居民的社團參與情況來了解其人際關系網絡,側重考察城市居民參與各類社團活動的情況。參與社團情況對應的問題是“您是下列組織(政治團體、社區組織、社會公益組織(志愿者組織/非盈利組織)、群眾運動(因環保、維權等事件形成的組織)/消費者權益組織、宗教組織、校友會、娛樂休閑團體(業余愛好和體育俱樂部)、工會及類似的勞動者組織、職業協會、專業學會及行業協會)的成員嗎?如果是,您對這些組織的參與是否積極?”選項為:是成員,并積極參與、是成員,從不參與、不是成員分別賦值為1、2、3。

3.其他因素:個人特征

性別:根據被訪問人員的性別,男性賦值為1,女性賦值為2。

年齡:2012年被訪問者的實際年齡:出生年

收入水平:被訪問者在2011年的個人的全年總收入

教育程度:按照被訪問者目前最高的教育程度選擇:沒有受過任何教育、私塾、小學、初中、職業高中、普通高中、中專、技校、大學專科(成人高等教育)、 大學專科(成人高等教育)、大學本科(成人高等教育)、大學本科(正規高等教育)、研究生及以上分別賦值為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。

政治身份:選項為共產黨員、民主黨派、共青團員和群眾,因檢驗重點是是否為黨員,所以將黨員賦值為1,民主黨派、共青團員和群眾即非共產黨員賦值為0。

三、研究結果

(一)城市居民參與居委會選舉投票的現狀描述

由表1可以看到城市居民參與投票的情況:在受訪的城市居民中參與投票的2697人,沒有參與投票的4439人,占總體人數的62.2%,可見城市居民參與居委會的投票不容樂觀,均值為0.38,偏向于“沒有參與投票的0”,可見居民參與居委會選舉的投票率并不高。

表1 城市居民參與投票情況

(注:括號內為有效百分比)

(二) 城市居民的社會資本現狀描述

1.城市居民的社會信任情況

由表2得知,城市居民中一半以上的人相信在這個社會上,絕大多數人是可以信任的。選擇“比較同意的”人數最多,選擇“非常不同意”的人數最少。從非常不同意到非常同意五個方面的比例分別是:4.7%,19.0%,14.8%,54.5%,7.1%。均值為3.40,在1到5之間的中間偏上水平,說明城市居民對社會上絕大多數的人的信任水平是比較樂觀的。

表2 城市居民對陌生人的信任情況頻數統計表

注:括號內為有效百分比

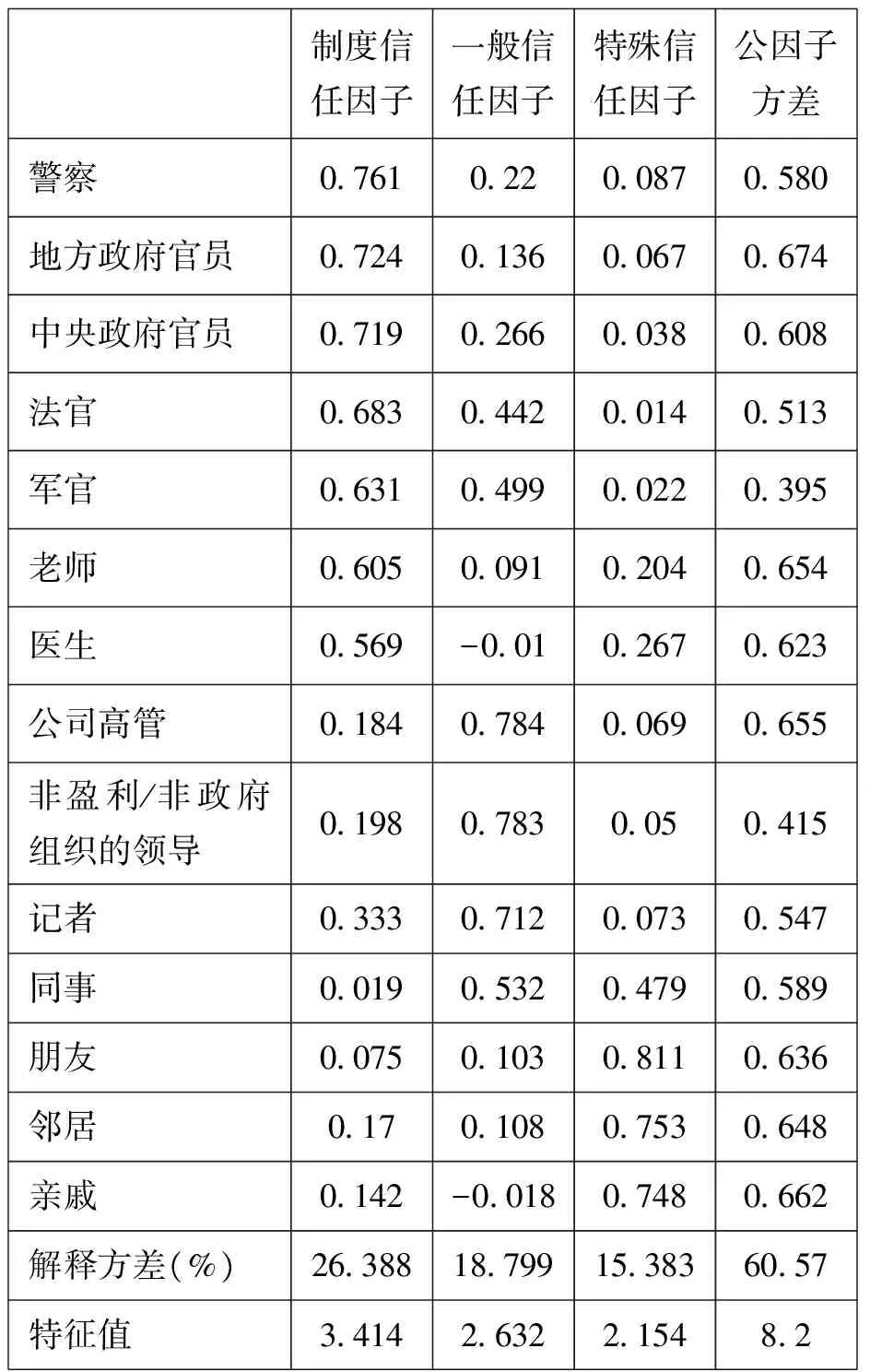

本次研究中,我們選取了親戚、朋友、鄰居、同事、醫生、公司高管、記者、非政府組織領導、老師、地方政府官員、中央政府官員、警察、軍官、法官14類置信對象來測量居民的社會信任程度。首先對以上變量進行KMO檢驗,KMO值為87.9%,巴特利特球形度檢驗的卡方值為30088.856,自由度為91,Bartlett球形檢驗達到了0.01的顯著度水平,說明以上變量適合做因子分析。用最大方差法進行因子旋轉(旋轉后的因子累積解釋了原有變量總方差的60.57%),14個變量提取的公因子方差絕大部分大于50%,說明提取的公因子很大程度上能夠反映原始變量的主要信息,且旋轉后的特征值為3.414,2.632,2.154,根據特征值大于1的原則提取了三個公因子,旋轉后的矩陣如表2所示,總共得到三個因子:制度信任因子、一般信任因子和特殊信任因子。制度信任,在中國指的是對政府所提供的社會制度以及對法律、政府機關和政府相關部門及公務員的信任,本研究中制度信任因子包括:警察、地方政府官員、中央政府官員、法官、軍官、老師、醫生。與此同時,個人對人際關系中個體的信任即為人際信任。基于人際關系建立起來的信任有兩種:一般信任因子和特殊信任因子。一般信任是個體對那些與自己保持社會角色交往的成員能按照角色規范行動的期望,特殊信任是他人對交往中的個體能完全擔負起委以責任的期望,即對熟人的信任。這里的一般信任因子包括公司高管、非營利/非政府組織的領導、記者、同事;特殊信任因子包括朋友、鄰居、親戚。

表3 居民信任的主成分因子分析

可以看到,對以上14類置信對象的信任程度的多數集中在“比較信任”,說明城市居民對社會上絕大多數居民的信任的情況比較樂觀。由于賦值從比較信任到完全不信任是從1到4,所以有數據分析結果可知,特殊信任的均值較高集中在1.51—1.95,信任程度由強至弱:親戚>朋友>鄰居;一般信任的均值次之,較多集中在1.92—2.17,信任強度的順序:同事>記者>非營利組織領導>公司高管;制度信任的均值最低,平均值集中在1.88—2.36,說明人們對以組織為代表的非自然人的信任程度較低,其信任程度排序為:老師>軍官>中央政府官員>法官>醫生>警察>地方政府官員。

2.城市居民鄰里互惠狀況

城市居民的熟悉程度在本文中是以居民打招呼的個數來度量的。排除無效個案,得到有效個案3601個,由表3可以看到均值為3.70,在1到5之間位于中等偏上水平,其中平時打招呼10個及以上的所占比例是40.6%,在樣本中人數最多,鄰里之間從不打招呼的所占比例最小,說明了居民之間熟悉程度較好。

表4 對置信對象的信任程度情況

注:括號內為有效百分比

城市居民鄰里之間互助情況是以平時求助鄰居的個數來度量的,有效個案數也是3601個,如表5所示,其均值為2.56,低于鄰里之間的熟悉程度,屬于中等偏下水平,求助1—2個鄰居所占比例最多為34%,比重隨著個數的增多則呈遞減狀態。說明鄰里之間的交往大多只停留在熟悉層面,落實到實際行動層面的交往較少。這可能與現代社會基于傳統社會的血緣、地緣為紐帶的交往模式被打破,龐大的新型居住小區,社會紐帶松弛,變成了原子化的單個家庭和單個個人有關。

3.城市居民參與橫向網絡情況

由表6可以看出,居民參與各類組織的均值在1—3的范圍內越接近于3,也就是傾向于不積極參加社團活動。在各種活動中“不是成員”的選項所占比重最多分別是88.9%,93.8%,94.6%,97.3%,97.1%,90.1%,93.1%,87.0%,95.8%。總體來看,居民對于橫向網絡中社團參與情況并不樂觀,個人間社會聯系的弱化,也不利于培養居民參與社區公共事務的積極性。

表5 鄰里之間的熟悉程度和互助情況

注:括號內為有效百分比

表6 社會組織的參與情況

注:1.括號內為有效百分比;2.該表統計的是有效個案和有效百分比,缺失個案不計入研究范圍,合計仍是100%

四、社會資本與城市居民居委會選舉投票參與的logistic回歸模型

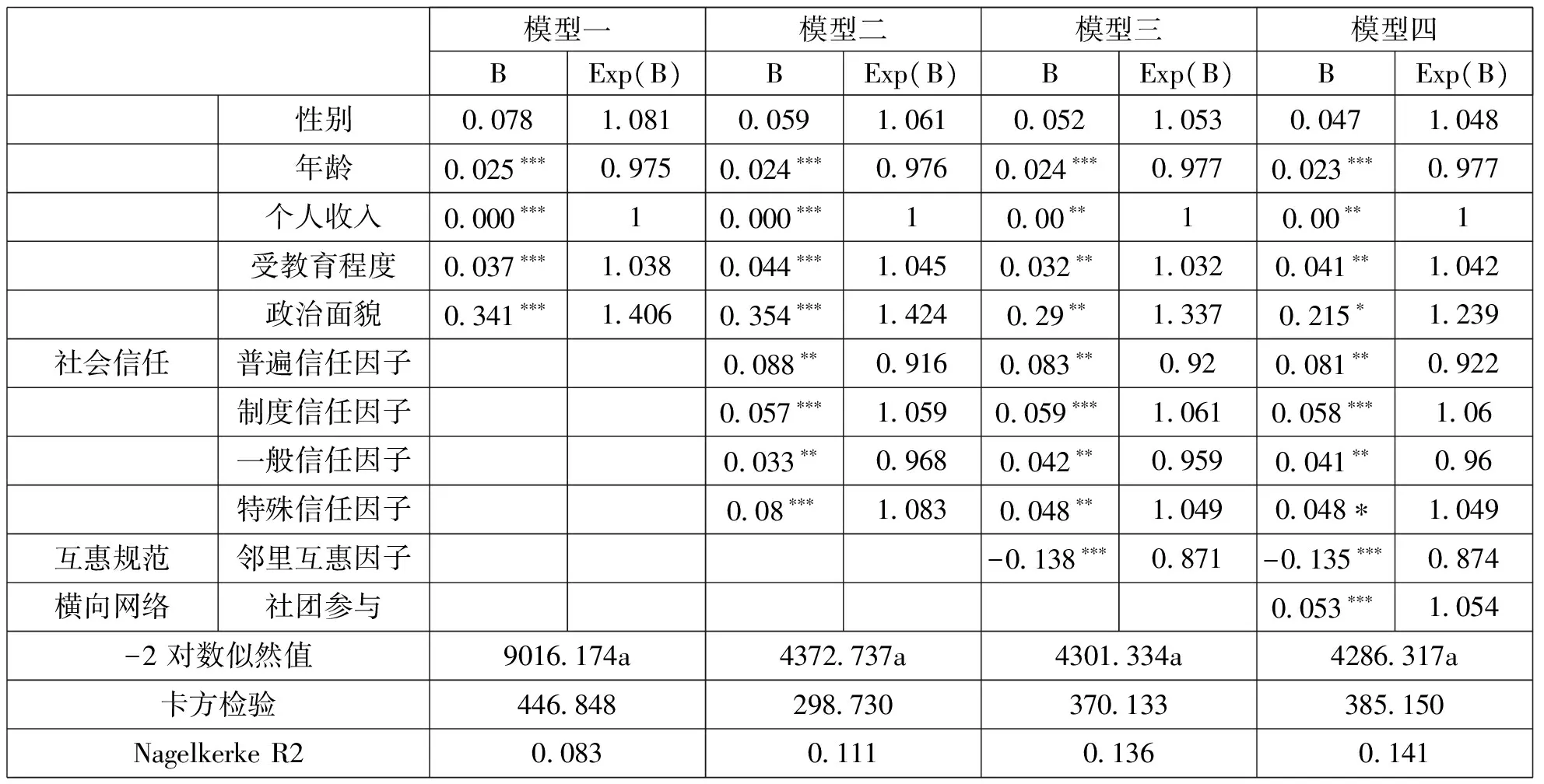

在研究社會資本對城市居民政治參與的logistic回歸分析中,本研究將個人特征變量(即:性別、年齡、受教育程度、個人經濟收入、政治身份)作為控制變量,以社會資本的三個因子即社會信任、互惠規范和橫向網絡為解釋變量,對城市居民的投票參與因子進行回歸分析。采用分層回歸分析法,模型一單獨估計個人身份特征即政治身份(是否是黨員身份)對城市居民投票參與的影響,接下來的模型相繼加入社會資本的幾個變量。模型二在模型一基礎上加入社會信任(普遍信任因子、制度信任因子、一般信任因子和特殊信任因子),模型三在模型二基礎上加入互惠規范,模型四在模型三基礎上加入橫向網絡(社會組織)。用SPSS24.0軟件進行模型估計,結果如表7所示。

表7 城市居民參與居委會選舉投票的序次邏輯斯蒂回歸模型

注:“***”表示0.01水平下顯著;“**”表示在0.05水平下顯著;“*”表示在0.1水平下顯著。

在模型一中可以看出性別與城市居民參與城市社區居民投票無顯著影響。年齡、個人收入、受教育程度和政治面貌(P≤0.01)與城市社區居民的投票參與具有統計學上的顯著影響。其中,年齡越大,參與投票的人數就越多,也就是說居民年輕的時候參與社區居委會投票積極性低,但隨著年齡的增長,投票積極性隨之提升。城市居民的個人收入水平越髙,對居委會選舉參與積極性越高。教育程度與城市居民參與居委會的投票行為呈顯著的正相關的影響趨勢。說明隨著居民文化程度越高,參與居委會選舉投票的行為越多。這很有可能是文化程度高的居民,政治素養較高,對政治參與的關注度相對較高。政治面貌與城市居民參與居委會投票也呈正相關的影響趨勢,是否擁有黨員身份對投票的正面影響在統計上相當顯著,黨員身份的居民的投票率明顯要高于非黨員的普通居民。在中國現行的政治體制下,居委會的投票參與往往會受到黨組織的動員,且一般來說黨員居民的政治覺悟也相對較高,作為黨員參與投票的可能性自然會高一些。但隨著后續社會資本因子的加入,黨員身份的顯著性水平逐漸下降,可能是被社會資本的因子解釋掉了,同理,受教育水平和個人收入在模型一、二中在0.01的水平下顯著,但在模型三和模型四中,隨著社會資本因子的加入,則是在0.05的水平下顯著,顯著性水平也在逐漸下降,這更加說明社會資本的因子對居民進行投票的影響力度是不可忽視的。

社會信任自模型二開始被引入回歸模型,之后模型三、模型四依次引入互惠規范、社團參與方面的相關因子。由上表可以看出社會信任的四個信任因子:普遍信任因子、制度信任因子、一般信任因子和特殊信任因子在0.01和0.05的水平上具有顯著性,其中制度信任因子的顯著性最強,普遍信任因子和一般信任因子的影響比較顯著,特殊信任因子的顯著性最弱。說明對警察、地方政府官員、中央政府官員、法官、軍官、老師、醫生越信任的居民,更傾向于參與投票;對同事、記者、非營利組織領導、公司高管的信任有助于城市居民參與投票;對社會上陌生人信任程度越高,城市居民越傾向于參與投票。對親戚、朋友和鄰居的信任在居民參與社區居委會的投票中影響較弱,假設一是不成立的。上述現象說明,中國傳統的以“差序格局”為紐帶的人際關系圈逐漸被打破,家庭關系之外的社會關系網絡在城市居民的生活中發揮著越來越重要的作用。

互惠規范在模型三和模型四中分別引入,在0.01的顯著性水平下回歸系數分別是0.153和0.150。從這里可以看出,鄰里互惠因子對于城市居民的投票參與具有統計學意義上的顯著正向影響,由此證明假設二是成立的,鄰里之間互動良好,彼此熟悉程度越高、互助行為的頻率越高,越有助于居民參與投票。

橫向網絡中的相關因子在模型四體現出來,在0.01的水平下具有顯著的統計學意義。不屬于社會團體的成員和也不積極參與各種社團活動的居民,并不傾向于參與投票,反之是社團成員并積極參與社團活動的人更傾向于投票。由此可以得出,居民參與橫向網絡中的活動對其進行投票參與具有顯著的正影響,驗證了假設三是成立的。

五、 結論

第一,社會資本維度與居民投票存在顯著相關性。在社會信任層面,有超過 60%的受訪居民認為社會上大多數人是可以信任的,說明城市居民對社會上大多數人的信任水平是比較樂觀的。通過因子分析得到的四類信任因子:制度信任因子、制度信任因子、一般信任因子和特殊信任因子都與居民參與投票呈正向的積極影響。說明城市居民信任程度越高,越傾向于參與投票。互惠規范這一維度選用的是鄰里之間的熟悉程度和鄰里之間是否存在互助行為進行統計,這兩方面對居民參與投票都是正向影響的。橫向網絡中統計了城市居民參與社團活動的情況,參與人數居于前三位的分別是群眾運動(因環保、維權等事件形成的組織)、宗教組織和職業協會、專業學會及行業協會。社團參與與城市居民投票參與呈顯著性正向相關,說明居民的社團參與對居委會投票有積極的促進意義。

第二,人口統計學因素、社會資本因素等對居民的政治參與具有重要影響。從微觀視角看,除性別外,居民是否參與投票與年齡、個人收入、受教育程度、政治身份、社會信任、互惠規范和橫向網絡等因素相關,但程度不同。其中,年齡、個人收入水平和受教育程度都與居民參與投票呈顯著的正向影響,即城市居民中年齡偏大、個人收入水平高、受教育程度高的居民更傾向于參加社區居委會的投票。政治面貌中,身份為中共黨員的城市居民參與投票的積極性更高。通過以上四個回歸模型分析可以看出,個人收入、教育程度、政治面貌隨著社會資本變量中的社會信任、互惠規范和橫向網絡的加入顯著性是發生變化的,呈減弱的趨勢,說明社會資本對居民的投票起到了一定的影響作用。

第三,總體而言,中國城市居民參與居委會選舉投票的積極性并不高。民主的發展過程就是“參與”不斷擴大的過程,居民參與居委會選舉投票是發展基層民主的一個重要體現。從樣本數據看,在7601人中參與投票的只有2697人,只占到總人數的37.8%,說明關心社區公共事務的人不多,參與度偏低。一個擁有豐富社會資本存量的社會意味著和諧穩定的秩序和良好的政治參與,顯然,增加社會資本的投資就成為了提升居民政治參與的有效途徑。就個人而言,其投資的方式主要是增加自己的組織身份,建立廣泛而良好的人際關系。社會資本的良性增長除了個人投資,還取決于社會和國家的共同投資。社區發育的真正內涵就是社會資本的創造,社區管理者要保持社區社會資本增值,也就是要提高居民對社區的“認同感”和“歸屬感”,增強社區居民之間的“信任度”,將“陌生人社會”變成“熟人社會”。要通過培育和鼓勵社區的社會組織發展,建立居民之間的橫向往來;通過擴展和積累社區公共資源,增強社區居民對社區的依存度;通過培育社區文化,營造鄰里互幫互助的友好氛圍,促進社區居民的公民意識和社區歸屬感。總而言之,就是增加社區居民的“互動性”、“互惠性”、“組織性”和“資源共享性”。

源于政府的社會資本投資的目的在于營造一種更有利于社會資本發展的內部空間和外部環境,其方式更多地體現為宏觀政策的引導和法律的支持。社會資本之所以有助于克服人類集體行動的困境,就是因為它能夠塑造人與人之間的信任關系。為增進社會信用政府所進行的社會資本投資的關鍵在于保護私有產權,有恒產者有恒心,讓民眾形成立足長遠的穩定的投資心理和預期,間接地促進社會資本的創造。社會組織是社會資本生長的溫床,它能夠營造成員共同維護的社會資本,從而可以以分散化和多元化的方式提供公民規范和互助合作精神。政府要為社會組織的創立和活動提供政策和法律的支持,用“治理”的理念改變自己的管理模式。一是要疏通制度內應該向民眾開放的渠道,讓渡空間給社會,拓寬民眾的橫向參與網絡。二是應開通公民參與的各類制度化軌道,以保障公民的政治行為得到合理規制。鼓勵在城市居民群體中形成不同類型的社團活動,培育現代開放的社會關系網絡,形成以互相信任為基礎的友好關系,從而有助于溝通交流,強化對公共事務的認識和關注。加強文化建設,強化媒體尤其是網絡媒體輿論導向,發揮媒體的教育和引導功能,提高公民公共參與意識和培養志愿主義精神。

[1]弗朗西斯·福山.信任:社會美德與創造經濟繁榮.彭志華譯,海南出版社,2991:354.

[2]Downs,Anthony.1957,An Economic Theory ofDemocracy, pp260-276,New York :Harper&Row.

[3]曼瑟爾·奧爾森.集體行動的邏輯.陳郁、郭宇峰、李崇新譯,上海:上海三聯書店上海人民出版社,2007:1-3.

[4] [5] [6]燕繼榮.社會資本與國家治理[M].北京:北京大學出版社,2015:81-82、2、81-82.

[7]弗朗西斯·福山.信任:社會美德與創造經濟繁榮.彭志華譯,海口:海南出版社,2001:354.

[8][美]羅伯特.帕特南.使民主運轉起來.王列、賴海榕譯,南昌:江西人民出版社,2001:195-212.

[9]燕繼榮.社會資本與國家治理[M].北京:北京大學出版社,2015:81-82.

[10]Gamson W A.Power and discontent[J].Dorsey Press,1968(3):435.

[11]Shingles R D.Black consciousness and politicalparticipation:The missing link[J].American PoliticalScience Review,1981,75(1):76-81.

[12]Southwell PL.Alienation and nonvoting in the United States:A refined operationalization[J].WesternPoliticalQuarterly,198,38(4):663-674. Pattie C,Johnston R.Losing the voters' trust:evaluations of the political system and voting at the 1997 British general election[J].British Journal of Politics & International Relations,2001,3(2):191-222.

[13]鄭建君.政治信任、社會公正與政治參與的關系——一項基于 625 名中國被試的實證分析[J].政治學研究,2013(6):61-74.

[14]參見王思琦.政治信任、人際信任與非傳統政治參與[J].公共行政評論,2013,6(2):22-51;胡榮.社會資本與城市居民的政治參與[J],《社會學研究》,2008(5): 142-159.

[15] 羅愛武.公民自愿主義、社會資本與村民投票參與——基于中國綜合社會調查(CGSS)數據的Logistic回歸模型研究[J].社會科學論壇.2011,(7):191-203.

[16][美]唐(Tang WF).《中國民意與公民社會》,胡贛棟、張東鋒譯,中山大學出版社,2008:84、102-103.

[17]Paxton P.Association Memberships and Generalized Trust:A Multilevel Model Across 31 Countries[J].Social Forces,2007,86(1):47-76.

[18] 曾凡斌.社會資本、媒介使用與城市居民的政治參與——基于2005中國綜合社會調查(CGSS)的城市數據[J].現代傳播: 中國傳媒大學學報,2014,(10):33-40.

[19] 胡榮.社會資本與城市居民的政治參與[J].社會學研究.2008,(5):142-159.

(責任編輯:周建瑜)

2017-05-05

侯江紅,云南大學公共管理學院教授,碩士生導師,主要研究方向:公民社會與民間組織,公共政策等研究;劉文婧,云南大學公共管理學院碩士研究生。

D638

A

1008-5955(2017)02-0077-08