產業升級、城鎮化對經濟增長的影響效應

——基于省際面板數據的實證分析

孫 銀,李 麗

(安徽工業大學 商學院,安徽馬鞍山243032)

產業升級、城鎮化對經濟增長的影響效應

——基于省際面板數據的實證分析

孫 銀,李 麗

(安徽工業大學 商學院,安徽馬鞍山243032)

利用2001年—2014年省際面板數據,選取了人均GDP作為被解釋變量,以產業結構、城鎮化率為解釋變量,城鎮居民人均可支配收入、人均固定資產投資和人口自然增長率變量指標作為控制變量,構建動態面板GMM模型。首先通過隨機效應、固定效應進行靜態檢驗,然后分別使用一步、二步系統、差分GMM模型進行實證分析后發現:城鎮化發展水平、城鎮居民人均可支配收入、人均固定資產投資和人口等因素與經濟增長呈正向相關,城鎮化發展水平對經濟增長的拉動作用更加顯著,但產業結構反而在一定程度上抑制了經濟增長。文章提出積極合理推進城鎮化發展、增強省際間產業結構的互補性、完善社會基礎設施建設、全面合理實施人口二胎政策等具體舉措,以此更好地促進我國經濟全面協調可持續發展。

經濟增長;產業結構升級;城鎮化發展水平

1 引言

自1978年改革開放以來,我國經濟進入高速發展期,尤其是2001年加入世貿組織后,GDP增長速度保持在年均8%的水平;GDP總量從2000年的9.98萬億增加至2015年的67.67萬億,我國經濟實力大大增強,綜合國力也得到空前提高。產業結構不斷得到調整優化,第一產業、第二產業、第三產業占GDP總量的比重由2001年的14.39:45.15:40.46,調整至2015年的9:40.5:50.5;第三產業比重首次過半,成為我國經濟發展的主要支撐。我國的城鎮化水平逐步提升,城鎮化率已由1978年17.9%提升至2015年的56.1%,居民收入達到中等偏上水平,城鎮居民生活質量有了質的改善。

中國30多年的經濟高速增長,主要依賴于工業化與城鎮化的持續推動,工業化與城鎮化的交互作用,共同影響我國經濟發展進程。我國工業化進程本質上就是產業結構的優化升級過程,在這過程中伴隨著第一產業、第二產業和第三產業結構的持續調整;第二、三產業比重的上升,是我國經濟持續高速發展的基本動力之一。城鎮化也是推動我國經濟發展的另一基本動力,城鎮化水平的持續提高,為我國經濟發展提供了大量的勞動力、技術、資金、市場等支持,促進了我國經濟增長。但是產業升級、城鎮化對經濟增長的影響卻存在區域差異,我國東、中、西部產業升級、城鎮化與經濟發展不平衡;產業升級、城鎮化與經濟增長三者之間到底是怎樣的關系,本文將通過建立計量經濟模型進行實證分析,以檢驗產業升級、城鎮化與經濟增長之間的相關性,以便提出相應的舉措促進我國社會經濟的協調發展。

(1)在產業結構與經濟增長方面,產業結構與經濟增長之間顯著的相關性,不了解和衡量經濟結構的變化,就很難真正理解經濟增長[1]。產業結構變動與經濟增長顯著相關,第二、三產業是經濟增長的主要支撐,其中工業增長影響最為顯著[2];同樣地通過實際數據進行回歸實證分析后發現,第二產業對經濟增長的貢獻率最大,尤其是工業[3]。

利用實際數據進行Grange因果檢驗可知,第二產業是經濟增長的Grange因,而經濟增長又是第三產業的Grange因,產業結構中三次產業與經濟增長之間存在長期均衡正向變動關系[4]。同樣研究發現,產業結構變動與經濟增長之間存在長期穩定的均衡協同關系,產業結構的調整能夠提升經濟增長的水平[5]。產業結構與經濟增長之間存在內在聯系,經濟增長能夠帶動產業結構升級,而產業結構的適時調整也可以拉動經濟增長[6]。

(2)在城鎮化與經濟增長方面,城鎮化與經濟增長序列是否平穩、協整,選取不同的指標和模型會對實證結論產生不同影響,甚至相反的結論[7]。大量的經驗數據研究表明,城鎮化與經濟增長之間存在顯著相關性[8],經濟增長對城鎮化有顯著地拉動作用[9]。從空間分布上看,經濟增長與城鎮化存在不同水平梯度差異;從Grange因果檢驗上看,經濟增長與城鎮化之間具有正相關性,且人均GDP大約每增長1%能帶動城鎮化0.04%的提升,但存在區域差異[10]。

(3)在產業結構與城鎮化方面,產業結構的優化是城鎮化水平不斷提升的基本動力因素[11];產業結構升級長期對城鎮化水平提高具有正向作用,是城鎮化水平提升的Grange原因,但是在短期內卻不利于城鎮化的發展[12]。通過構建包容性城鎮化與產業結構協調發展的綜合性評價指標發現,在不同時空維度下包容性城鎮化與產業結構的協調度及協調發展存在一定程度上的空間發展差異[13]。

(4)在產業結構、城鎮化與經濟增長方面,經濟增長對城鎮化具有正向影響,但第二、三產業發展水平對我國東、中、西部的城鎮化的影響存在明顯差異[14]。通過在非平穩時間序列分析方法的基礎上采用Grange因果關系檢驗表明,經濟增長、產業結構對城鎮化具有單項因果關系,且產業結構的優化升級能夠推動城鎮化水平的提升[15]。利用省級面板數據進行回歸分析后發現,工業化、城鎮化與經濟增長呈正相關性;其中城鎮化發展與經濟增長呈現“倒U型”特征,但存在區域差異且城鎮化傳導途徑也不盡相同;產業結構升級對我國東、西部地區的經濟增長具有正向效應,而對東北、中部地區則有一定程度上的負面效應[16]。

綜上所述,從國內外不同學者的研究內容上來看,基本上涉及了產業結構與經濟增長、城鎮化與經濟增長、產業結構與城鎮化等研究方向,取得了豐厚的研究成果,有許多值得借鑒的方面,但很少涉及產業結構優化升級、城鎮化發展與經濟增長三者之間的交互作用;從研究分析方法上來說,大多數只考慮了產業結構、城鎮化、經濟增長兩兩之間的短期效應,從靜態層面上考量,采用面板數據計量模型進行實證分析,有一定的局限性。因此,本文在已有的研究成果基礎之上,在內容上不僅要檢驗產業結構、城鎮化和經濟增長兩兩之間的交互作用,也要考慮其三者之間的相互作用;在方法上采用靜態分析與動態分析、短期分析與長期分析相結合,運用長期動態面板GMM計量模型進行實證分析檢驗,據此得出實證分析結論,并以此為我國產業結構優化、城鎮化和經濟增長協調發展提供一定的政策建議。

2 變量選取、建模與統計性描述

2.1 變量指標

產業結構的優化升級是推動城鎮化與經濟增長的基本動力因素。在產業結構合理化、高級化過程中,第一產業比重不斷下降,第二、三產業比重逐漸上升,并且第三產業比重超過第二產業;城鎮化水平的不斷提高,又推動了產業結構進一步地優化升級和經濟增長;同時經濟增長反過來又刺激了產業結構的優化升級與城鎮化發展。

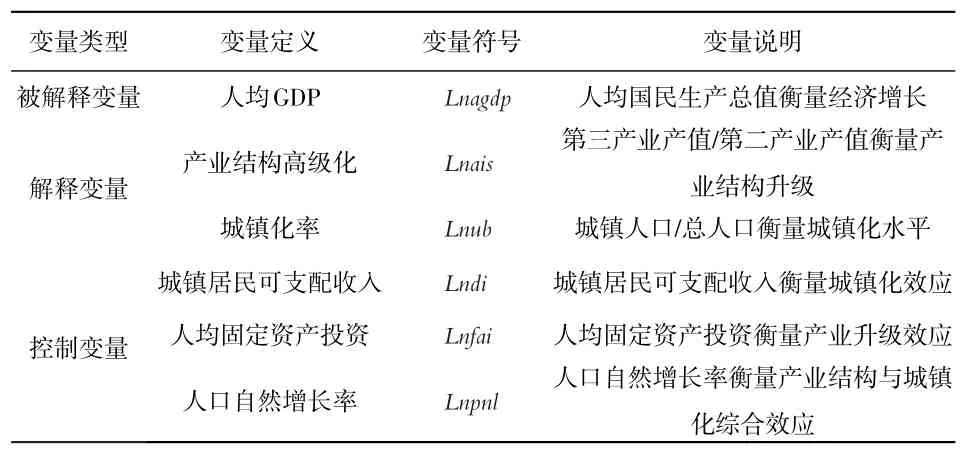

因此,本文用人均GDP衡量經濟增長,作為被解釋變量(agdp);使用第三產業產值/第二產業產值衡量我國產業結構的優化升級,作為解釋變量(ais);用城鎮人口/總人口表示城鎮化率水平,也作為解釋變量(ub);同時用城鎮居民可支配收入(di)、人均固定資產投資(fai)和人口自然增長率(pnl)衡量經濟發展的綜合指標,作為控制變量。具體變量定義說明,見下表1所示:

表1 變量指標的定義說明

2.2 計量模型的建立

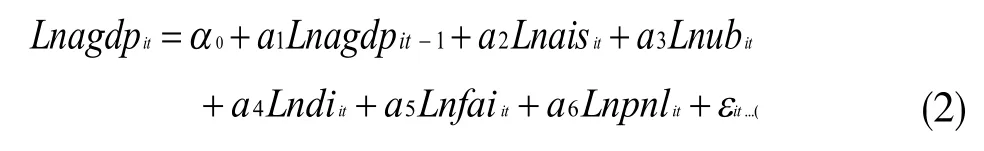

本文使用面板數據建立如下模型:

(i:表示不同地區省份,i=1,2,3…n;t:表示年份,t=1,2,3…T)其中,lnagdp:經濟增長;lnais:產業結構的優化升級;lnub:城鎮化率水平;lndi:城鎮居民可支配收入;lnfai:人均固定資產投資;lnpnl:人口自然增長率;ε為隨機變量,解釋其他因素對lnagdp的影響程度。

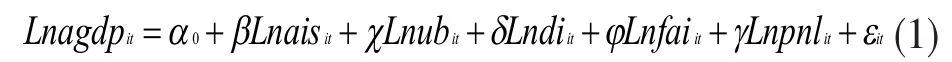

2.3 描述性統計

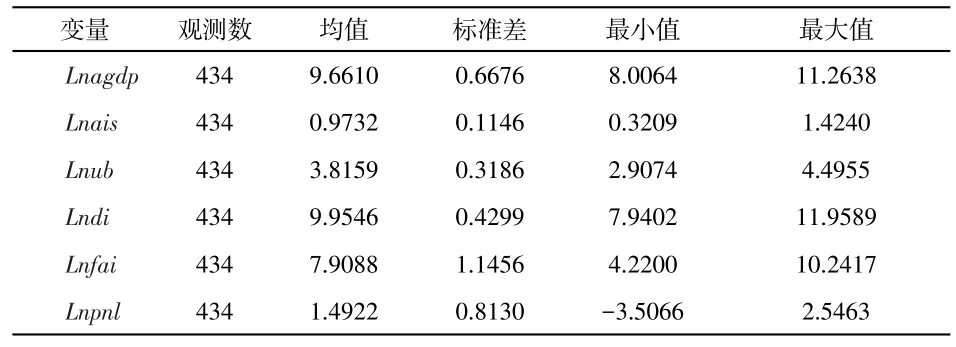

本文使用了全國31個省份(除港澳臺),自2001年—2014年15年間的省級面板數據進行實證分析,數據來源于《中國統計年鑒》、各省市區統計年鑒和國家統計局網站;同時對數據進行了指數平減和對數化,以此來消除異方差,減少數據的波動程度,使統計結果更加精確可靠。利用Stata12計量統計軟件進行數據描述性統計,結果如表2所示。卻沒有通過穩定性檢驗。其中Lnub(0.4865***),Lndi(0.3091***),Lnfai(0.3883***)對國民經濟增長即人均GDP(Lnagdp)具有顯著地影響;Lnais對經濟增長(Lnagdp)也有較穩定地影響;Lnpnl(-0.0145)但是對經濟增長(Lnagdp)的影響并不穩定。

表2 變量指標的統計性描述

表3 隨機效應實證分析結果

從表2中可以明顯地看出,全國人均GDP水平存在較大的差異性,最小值僅為8.0064,而最大值達到11.2638,我國經濟發展有很大的不平衡問題(標準差:0.6676)。人均固定資產投資水平也有很大的差距,人均固定資產投資額最小只有4.2200,最大則為10.2417,全國不同省份之間存在很大差異性問題(標準差:1.1456)。同樣地,在人口自然增長率方面,有些省份已經進入人口老齡化階段,人口自然增長率呈現負增長(-3.5066);有些省份人口自然增長率仍然較高(2.5463),不同省份之間存在較大差異性問題(標準差:0.8130)。

3 實證結果與分析

為了保證模型參數估計的無偏性與一致性,本文采用動態面板模型(即動態面板GMM模型)進行參數估計,而不是直接用最小二乘法估計。具體模型如下:

3.2 GMM模型估計

通過靜態隨機效應和固定效應穩定性檢驗后發現,變量Lnais,Lnub,Lndi,Lnfai均通過穩定性檢驗,除了變量Lnpnl穩定性稍差些外。因此,利用上述方程(2),采用動態GMM模型,使用一步、二步法進行參數估計,使實證分析結果更加精確可靠。

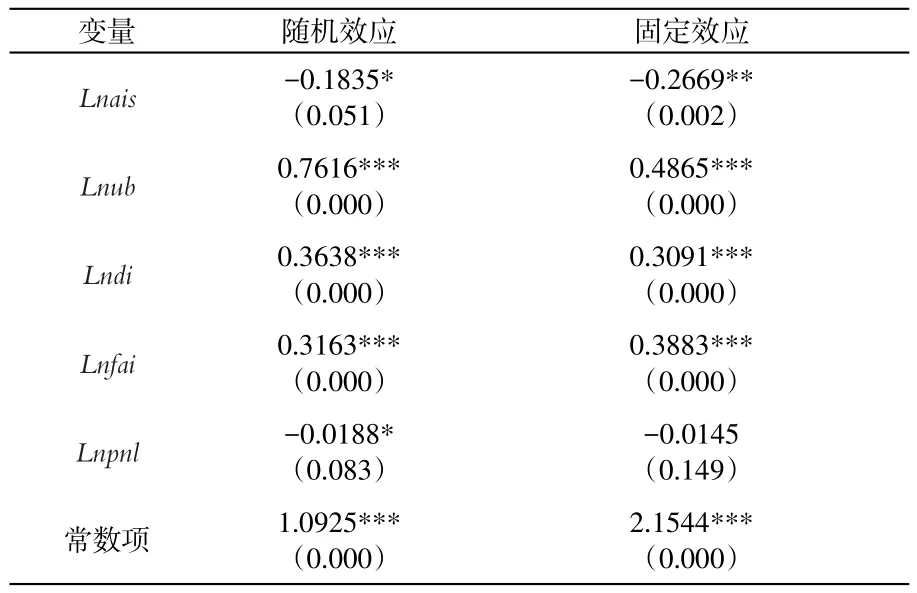

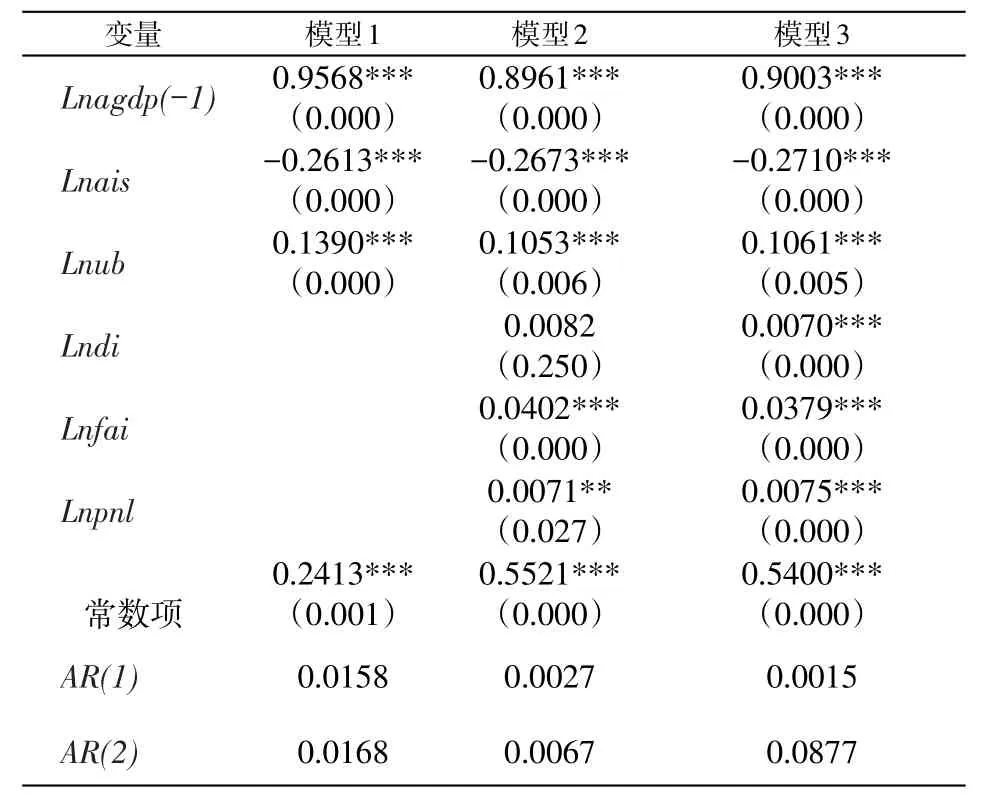

3.2.1 差分GMM模型估計 首先利用stata12軟件進行動態差分GMM分析,實證結果如表4所示:

表4 差分GMM實證分析結果

(i:表示不同地區省份,i=1,2,3…n;t:表示年份,t=1,2,3…T)

3.1 模型檢驗

為了檢驗數據的平穩性,使實證結果分析更加可靠,因此首先進行隨機效應與固定效應檢驗,具體分析如下:

3.1.1 隨機效應與固定效應 首先利用stata12軟件進行靜態隨機效應和固定效應實證分析,實證結果如表3所示:

從隨機效應實證分析結果來看,變量Lnais,Lnub,Lndi,Lnfai,Lnpnl均通過穩定性檢驗。其中Lnub(0.7616***),Lndi(0.3638***),Lnfai(0.3163***)對國民經濟增長即人均GDP(Lnagdp)具有穩定地影響;Lnais(-0.1835*),Lnpnl(-0.0188*)對經濟增長有較穩定地影響。

從固定效應實證分析結果來看,變量Lnais,Lnub,Lndi,Lnfai均通過穩定性檢驗,但變量Lnpnl

通過對表4實證結果分析可知,在模型1中解釋變量Lnais(-0.2613***),Lnub(0.1390***)對被解釋變量Lnagdp(-1)(0.9568***)均有非常顯著影響;同時,我國城鎮化發展水平對經濟增長具有促進作用{Lnub,(0.1390***)},而產業結構的優化升級{Lnais,(-0.2613***)}反而在一定程度上抑制了我國經濟發展。模型2中加入控制變量Lndi,Ln-fai,Lnpnl后,Lnais(-0.2673***),Lnub(0.1053***),Lnfai,(0.0402***)對經濟增長均具有十分顯著地影響,Lnpnl(0.0071**)對經濟增長有較顯著地影響,而Lndi(0.0082)不顯著;同時,我國城鎮化發展水平{Lnub(0.1053***)}、人均固定資產投資{Lnfai(0.0402***)}和人口自然增長{Lnpnl(0.0071**)}均促進了經濟增長,產業結構的優化升級{Lnais(-0.2673***)}對經濟發展的影響與模型1相同。在模型3中采用二步差分法進行估計發現,變量Lnais(-0.2710***),Lnub(0.1061***),Lndi(0.0070***)、Lnfai(0.0379***),Lnpnl(0.0075***)均對經濟增長(Lnagdp(-1)有十分顯著地影響;城鎮化發展水平、人均固定資產投資、城鎮人均可支配收入和人口自然增長均有效地促進了我國經濟發展,而只有產業結構優化升級抑制了經濟增長。

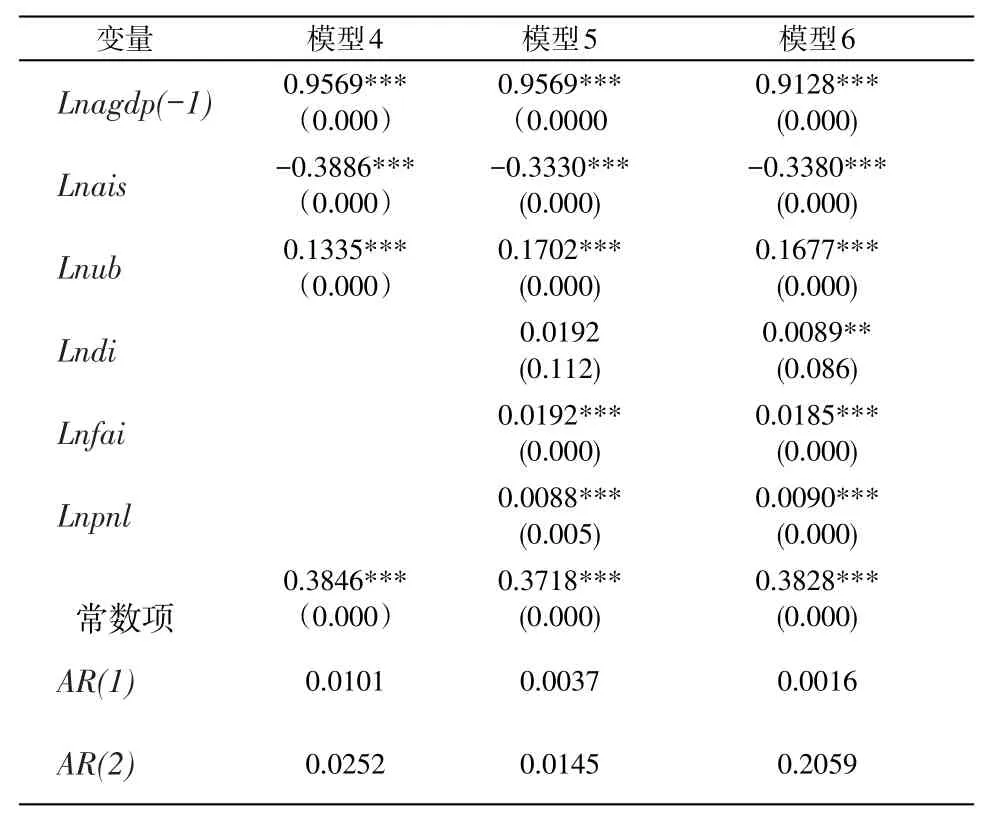

3.2.2 系統GMM模型估計 其次,使用stata12軟件進行動態系統GMM分析,實證結果如表5所示:

表5 系統GMM實證分析結果

從上表實證結果中可以發現,變量均與經濟增長(Lnagdp(-1))存在相關性。在模型4中,Lnais(-0.3886***),Lnub(0.1335***)都與經濟增長有顯著地影響;其中,我國城鎮化發展水平的提升極大地促進了經濟增長,而產業結構的升級反而在一定程度上起到了阻礙經濟發展的作用。在模型5中加入控制變量后發現,Lnais(-0.3330***),Lnub(0.1702***),Lnfai(0.0192***),Lnpnl(0.0088***)對經濟增長均有顯著影響,但Lndi(0.0192)除外;同時,城鎮化、人均固定資產投資、人口自然增長等因素都對我國經濟增長起到了促進作用,而產業結構升級對經濟發展的作用與模型4相同;模型5是對模型4用二步法進行估算,發現Lnais(-0.3380***),Lnub(0.1677***),Lndi(0.0089**),Lnfai(0.0185***),Lnpnl(0.0090***)實證結果均顯著,除產業結構這個變量指標外,其余所有變量指標都與經濟增長成正向相關性。

4 結論與政策建議

4.1 結論

通過對上文的實證結果進行分析后,我們可以得到如下結論:

(1)城鎮化是經濟增長的動力因素之一。城鎮化與經濟增長之間存在顯著地正相關性,城鎮化發展水平促進了我國經濟社會的長足進步。城鎮化的發展帶來了人口、資本、技術等生產要素向城鎮大量地集聚,能夠為經濟增長提供必要且豐富的生產要素,這極大地促進了經濟增長。城鎮化發展水平的不斷提升,能夠促進市場規模的持續向外圍擴張,使經濟發展產生規模效應,有利于更好地推動我國社會經濟發展。

(2)產業結構失調不利于經濟增長。從經濟發展規律來看,產業結構的不斷優化升級能夠推動經濟的持續增長。但是從本文的實證結果來看,我國產業結構的優化升級反而在一定程度上抑制了經濟增長,究其原因可能在于不同省份之間產業結構缺乏協調性,全國不同省份產業結構優化升級發展的不平衡性較大,產業結構的不合理等等。這些因素的存在不利于我國經濟社會的整體進步,加大了不同省份之間經濟發展的差距。

(3)資本積累有利于經濟增長。經濟發展離不開資本積累,資本就像經濟發展的血液,需要大量資本持續積累、投入才能夠維持經濟的可能性增長。經濟社會的發展需要民間資本、政府資本的共同積累、投入,協調好二者之間的關系。我國城鎮居民可支配收入、固定資產投資的不斷增加,促進了社會資本的迅速積累,使社會投資流量與存量得到持續性增長,由此推動了我國經濟的快速發展。

(4)人口紅利刺激了經濟增長。人口的持續性增長能夠產生人口紅利現象,能夠為經濟社會發展提供充足的勞動力,有利于社會經濟的發展。過去幾十年我國經濟持續高速發展,與我國進入人口紅利階段是分不開的,它為我國經濟發展提供了大量廉價的勞動力資源,成為經濟發展的競爭優勢因素之一。

4.2 政策建議

(1)積極合理地推進城鎮化進程。我國城鎮化發展水平整體同西方發達國家相比,仍處于較低水平階段,因此必須積極加快我國城鎮化發展步伐。但是同時我國城鎮化進程中也產生了一系列問題,如城市規模過大帶來的負面效應(大城市病)、城鄉之間發展失調問題等等。因此,為了更好地釋放城鎮化發展所帶來的經濟動力,必須從整體上對我國城鎮化發展做出合理規劃布局,增強省際之間的協調性。

(2)增強省際間產業結構的互補性。我國地域遼闊,不同省份之間產業結構存在很大差異,省際間產業結構的協調性較差,這樣不利于我國經濟社會的持續發展。所以不同省份應該充分發揮本省自身的經濟競爭優勢產業,加強省際間的產業協作,以實現省際間的產業結構協調性,從而達到不同產業優勢互補的經濟效果。

(3)培育引導民間資本投資。隨著城鄉居民社生活水平的提高,我國居民儲蓄率一直位于世界前列,然而龐大的儲蓄資金并沒有有效地轉化為投資資本,造成了大量的民間資金的浪費。為了更好地推動我國經濟全面協調地發展,可以有效地培育引導民間資金流向,積極鼓勵民間投資,充分地利用民間資本投資來促進我國經濟社會的長期可持續發展。

(4)完善社會基礎設施建設。民間投資固然有助于社會經濟發展,但是在社會基礎設施等公共產品方面,必須依賴于政府投資,這樣既可以避免“搭便車”問題,又可以提高資源的利用效率,彌補市場失靈問題。隨著我國整體經濟發展,政府逐漸加大對社會基礎設施等公共產品的財政投入,為社會經濟的發展提供必要的基礎設施服務,有利于促進我國國民經濟整體的長遠發展。

(5)全面合理實施人口二胎政策。經濟的發展離不開人的作用,即勞動力要素也就是所謂的人力資本。在人力資本已經成為經濟的核心競爭力內容的今天,人才的重要性不言而喻;但是我們國家由于長期實行計劃生育政策,我國已經進入到了人口老齡化階段,致使人口紅利優勢逐漸消失,經濟發展的后期勞動力優勢明顯不足。因此,為了推動我國經濟社會的長期發展,一方面必須適時調整人口政策,全面合理放開二胎政策,儲備經濟發展的必要勞動力資源;另一方面要積極加大對教育的財政投入,對勞動者進行職業培訓,以提升人力資本的質量,增強經濟競爭力。

[1]西蒙·庫茲涅茨.各國的經濟增長[M].北京:商務印書館,1999:95-105.

[2]孫亞云.產業結構與經濟增長——基于廣東省的實證研究[J].改革與戰略,2010(2):129-133.

[3]張偉.貴州省產業結構變動與經濟增長關系實證研究[J].四川農業大學學報,2009(3):381-384.

[4]張明龍,周劍勇.產業結構與經濟增長關系的實證研究——以浙江省金華市為例[J].浙江師范大學學報(社會科學版),2015(5):79-86.

[5]汪浩,沈文星.產業結構與經濟增長關系的實證檢驗[J].統計與決策,2010(24):112-114.

[6]柴偉,支大林.吉林省產業結構與經濟增長關系的實證研究[J].經濟縱橫,2013(9):119-121.

[7]武立永.城鎮化與中國經濟增長“長期均衡悖論”的實證檢驗[J].經濟問題,2014(7):6-10.

[8]Henderson J.V.Urbanization and economic developmen[J].Annals of Economics and Finance,2003(4):275-342.

[9]Bruckner M.Economic growth,size of the agricultural sector and urbanization in Africa[J].Journal of Urban Economics,20121(1):26-36.

[10]孫麗萍,楊筠,王旭霞.西部區域城鎮化與產業結構互動機制分析——基于面板數據模型[J].曲靖師范學院學報,2014(6):90-95.

[11]Avery M G.World urbanization:destiny and reconceptualization[M]//International Handbooks of Population.Berlin:Springer Netherlands,2012:49-65.

[12]李志翠,朱琳,張學東.產業結構升級對中國城市化進程的影響——基于1978~2010年數據的檢驗[J].城市發展研究,2013(10):35-40.

[13]張衛國,黃曉蘭,鄭月龍,汪小釵.包容性城鎮化與產業結構的協調發展評價[J].經濟與管理研究,2016(2):28-34.

[14]王立新.經濟增長、產業結構與城鎮化——基于省級面板數據的實證研究[J].財經論叢,2014(4):3-8.

[15]洪業應.人口城鎮化與經濟增長、產業結構關系的實證研究[J].商業時代,2013(8):16-17.

[16]王銳,朱顯平.產業結構、城鎮化與經濟增長——基于省際面板數據的經驗分析[J].中國流通經濟,2016(4):64-71.

[責任編輯:雷紅霞]

F124

A

1674-1102(2017)02-0044-05

10.13420/j.cnki.jczu.2017.02.010

2016-09-09

孫銀(1989-),男,安徽潁上人,安徽工業大學商學院碩士研究生,主要從事產業經濟學,區域經濟發展問題研究;李麗(1975-),女,河北唐山人,安徽工業大學商學院教授,博士,主要從事產業經濟學,規制經濟學研究。