池州市低碳經濟發展途徑研究

曾 珍,張玉嬌,雷紅霞,2

(1.池州學院商學院,安徽池州247000;2.河海大學商學院,江蘇南京211100)

池州市低碳經濟發展途徑研究

曾 珍1,張玉嬌1,雷紅霞1,2

(1.池州學院商學院,安徽池州247000;2.河海大學商學院,江蘇南京211100)

為了解池州市低碳經濟發展狀況,從影響其發展的因素著手,運用ISM模型對這些影響因素進行關聯性分析,結果表明低碳領域人才、技術缺乏和低碳市場投入不足是影響池州市低碳經濟發展的深層原因,最后在此基礎上得出結論:認為加大低碳技術投入,普及市民的低碳觀念和澄清人們對低碳認識上的誤區以及加大政策支持和法制保障是建設低碳池州的重要途徑。

低碳經濟;關聯性因素;ISM模型;發展途徑

1 引言

十八屆五中全會首次提出“推進綠色發展、循環發展、低碳發展”以及“建設美麗中國”。習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”對低碳經濟進行了形象的概括,也是最為明確的指示。然而,在當今中國工業化和現代化的關鍵時期,政府該如何作為來迎接低碳經濟的浪潮,普通民眾又該怎樣參與到低碳經濟建設中,這些都是亟需解決的問題。池州市位于安徽省西南部,屬于皖江城市帶承接轉移示范區,是全國第一個國家生態經濟示范區。2013年,池州市躋身我國第二批低碳試點城市,但其在低碳經濟的發展上仍乏善可陳。真正理解低碳城市的內涵,并據此詳細規劃低碳建設目標方案,立足池州特色和優勢,找準低碳經濟發展的關鍵因素,發動各方面力量,探索出適合自身低碳發展的路徑,帶動整個經濟發展尤為必要。

“低碳經濟”已然成為當前一個熱門的話題,國內學者做了大量的研究。鞏斌從發展低碳必要性出發,闡述了安徽省低碳經濟發展中突出問題,指出了發展低碳經濟是保持經濟健康發展的唯一選擇[1]。趙濤等以天津市為例,列舉了9個關聯性因素,得到了關聯性層次圖,在此基礎上得出了低碳經濟區的建設和居民低碳意識是最重要的影響因素[2]。劉朝等認為阻礙我國低碳經濟發展的15個因素中,粗放增長方式、不完備低碳發展框架和低碳意識淡漠和低碳人才匱乏是關鍵因素[3]。賈林娟等指出技術水平、資源稟賦和能源消費模式也是影響低碳經濟發展的重要因素[4]。結合國情,我國低碳經濟轉型的路徑可以從創新技術、創新消費方式、創新政策、創新環境金融、構建低碳城市等方面入手[5],同時也要考慮城市發展差異,不能一個模式,必須因地制宜地探索適合自身需要的發展模式[6]有學者在市場規模,資源稟賦和生態環境的約束下,從新結構經濟學角度,建立產業結構優化設計與分工的分析框架,并以節能分工模式、升級比較優勢產業結構為基礎,制度、技術、偏好的變革為輔來發展低碳經濟[7]。

綜上,學界對低碳經濟發展的因素和發展路徑進行了很多有價值的探討,為低碳經濟發展的實踐提供了很多有價值的指導。但也存在可以拓展的空間,具體表現為:(1)從研究對象上看,文獻聚焦大多為國家層面或省級層面,具體到地級市的研究鮮見。池州市以生態立市,低碳發展走在全國前列,本文以池州為個案,研究具有很強的理論價值和實踐意義,研究結論也為低碳經濟發展的推廣積累經驗;(2)引入ISM模型分析池州市的低碳發展的影響因素,更加客觀地分析關鍵性的影響因素,為池州推進低碳經濟發展奠定堅實的理論基礎。

2 池州市發展低碳經濟面臨的關鍵問題

2.1 能源因素:能源消耗以煤炭為主,能源利用率不高

作為內陸省份安徽省的地級市之一,池州市的清潔能源資源較為匱乏,主要依靠高碳特征的煤炭和火力發電,因此導致二氧化碳的排放強度居高不下。隨著工業化和城市化進程的加快,能源消耗逐年增長,2014年池州市綜合能源消費量達459.19萬噸標準煤,比2013年增長3.8%。油、氣等常規能源缺乏導致池州長期以燃煤和重油為主的能源消費結構得不到根本性改變,高強度的CO2排放量拉高了單位GDP能耗,阻礙了低碳經濟的發展[7]。

此外,池州市2014年重工業綜合耗能比重高達98.44%,工業總產值比重僅占79.9%,工業總產值與耗能比重之間存在一定的差距,說明能源在重工業產業中的利用率不高。高耗能,低利用率是阻礙池州市低碳經濟發展的一大因素。

2.2 產業因素:產業結構重型化,低耗能產業發展滯后

根據環境庫茲涅茨曲線,產業結構會隨著經濟的發展發生變化,從而會對環境污染產生效應。當經濟由農業化向工業化轉變時,更多的資源被開發和利用,隨著工業化進程的加快,資源消耗率高于資源再生率,更多的廢棄物排放出來,加大了環境的污染。經濟再發展到更高水平,產業結構也進一步升級,即由能源消耗型的重工業向技術型和服務型產業轉移時,廢棄物排放量低于產值的增長,環境污染減少。產業結構和環境污染之間呈現倒“U”型曲線的關系。因此,產業結構的合理化和高度化對低碳經濟的發展有著不置可否的影響。

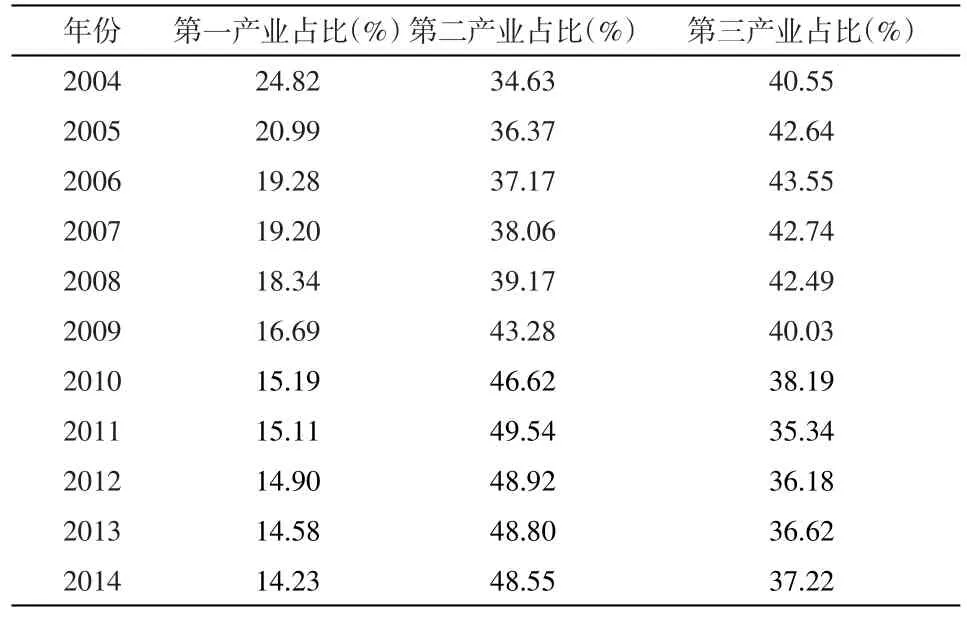

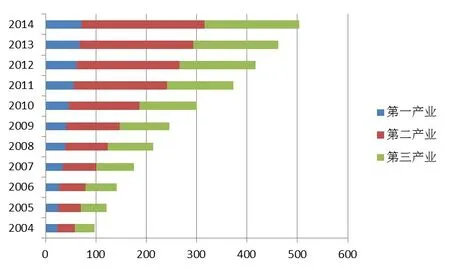

如圖1所示,安徽省各產業產值呈逐年遞增現象,其中第二產業生產總值一直呈大幅增長狀態,2014年其生產總量已經達到第三產業的1.3倍,更是達到第一產業的3.41倍,安徽省的經濟發展主要依靠高耗能的重工業。而對于池州市來看,由表1可看出,截至2014年,池州市生產總值也是主要依靠第二產業。2011年第二產業生產總值比重達到49.54%,為歷史最高值,從2012年到2014年,第二產業生產總值連續三年維持在48%;就第三產業來看,池州市2006-2011年間第三產業比重在逐年下降,盡管從2012年開始第三產業比重有所上升,2014年已上升到37.22%,但仍低于第二產業所占比重(48.55%)。池州經濟增長主要還是依賴第二產業,尤其是像化工、水泥、有色等高耗能、重型化的行業,而高技術產業和第三產業等低耗能產業比重偏低,發展滯后。由于池州有著天然的旅游地理優勢,近些年來池州市政府逐漸加大其所具有優勢的產業——旅游業的投入,2014年旅游業總收入達422億元,比2013年增長32.7%,但截至目前,低耗能的旅游業并未成為其經濟發展的支柱產業。因此,產業結構的不合理阻礙了池州低碳經濟的發展。

表1 池州市2004-2014年產業生產比例

圖1 2004-2014年安徽省各產業生產總值

2.3 技術因素:低碳領域人才缺乏,技術落后

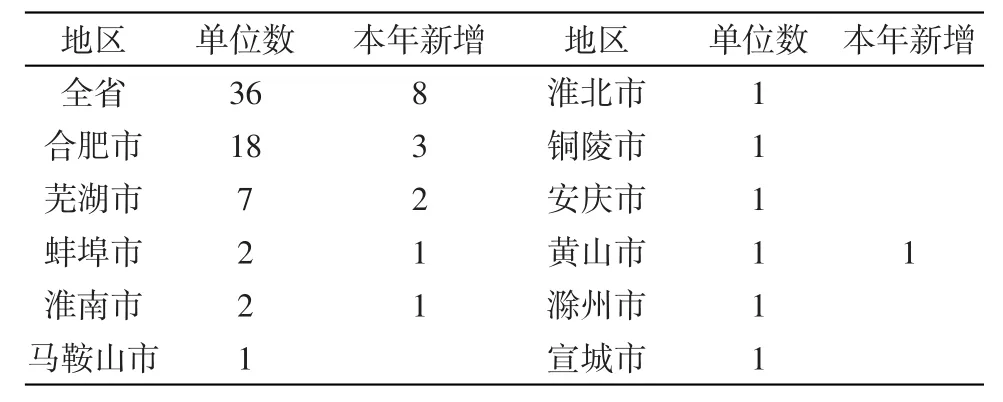

由于低碳經濟發展概念提出較晚,在我國的大學和科研機構中低碳專業人才培養極少,因此研究低碳經濟成果較少,缺乏對實際經濟措施的理論指導,特別是在中小型城市,低碳領域技術落后。由表2來看,截至2012年,池州、宿州、阜陽、六安、亳州五市在擁有國家級技術企業中心數量方面仍是空白,由此可見,池州企業的技術創新,研發能力位列全省之后。在冶金、建材等高耗能、高排放的行業中,大部分企業對節能減排、余熱余壓利用等缺乏核心關鍵技術。而在太陽能發電,生物質能等可再生能源行業中,技術水平也十分落后。不能很好地利用較清潔的技術取代污染嚴重的技術,也就不能改善環境質量,導致低碳經濟停滯不前。

表2 2012年安徽省國家級企業技術中心地區分布情況 單位:個

2.4 市場因素:低碳市場投入缺乏,低碳社會氛圍難以形成

低碳行業面臨的市場環境較為復雜,由于低碳技術前期成本投入高,短期卻不能很快得到明顯的回報,因此很多企業不愿意為低碳技術的研發投入資金和引進相關人才。同時,居民、企業等微觀經濟主體的低碳意識淡薄,對低碳經濟的內涵、發展緊迫性、建設路徑及可能遇到的困難沒有充分和準確的理解和認識,僅停留在發展低碳經濟的必要性層面,不能采取具體有效的措施。例如,池州沼氣池入戶率雖然位居全省之首,一些城鎮居民通過沼氣的使用對低碳經濟領域有所觸及,但他們僅僅限于冰山一角,對低碳經濟所涉及的其他方面還不甚了解,沒有建立起真正意義上的低碳理念,很多城市居民在低碳經濟的認識上存在誤區,認為發展低碳經濟和自身關系不大。部分企業通過發展循環經濟,初步領會到低碳經濟的重要性,但在其中遇到的困難不能很好地得到解決,加上對低碳經濟的發展前景認識不足,相關政策支持不夠,導致他們不能更深層次得發展低碳經濟,難以形成低碳經濟的社會氛圍。

2.5 政策因素:低碳經濟發展規劃體系不完善,目標不明確

池州市在低碳經濟發展上正在做一些努力,如積極實施“開發沿江一線、保護腹地一片”的空間開發戰略,大力發展綠色低碳工業,推進循環經濟示范園區和企業建設,建設三二五發電有限公司25MW生物質發電項目工程等等。但總體來看,池州市低碳經濟發展沒有確定的目標,缺乏詳盡的規劃方案,在國民經濟和社會發展規劃的考核體系中沒有涉及到低碳經濟的考核,環保執法效果差,對企業沒有實行嚴格的環境約束,導致低碳經濟發展的低效率。

2.6 保障因素:低碳經濟法制保障機制不健全

有關低碳經濟法律條規的制定是解決低碳經濟發展問題的重要保障,目前池州市尚未出臺有關低碳經濟切實有效的政策,不能從根本上保障池州市低碳經濟的發展。而之前出臺的一些鼓勵和優惠政策也因不斷變化的形勢和缺少有效的管理而名存實亡,甚至很多都被束之高閣。例如,2009年以來,針對國際金融危機帶來的影響,池州市政府出臺了22條“新政”,用于實現企業自主創新,提升產業層次,增強核心競爭力,這些“新政”從鼓勵企業的自主創新力、加快科技成果產業化、擴大投融資渠道和完善人才激勵機制等多方面都給予全面扶持,但最后因為諸多因素,如政府財政投入不到位,金融系統支持力度小等導致低碳經濟的發展狀況沒有得到根本性改善。

3 實證分析

3.1 關聯性因素關系分析

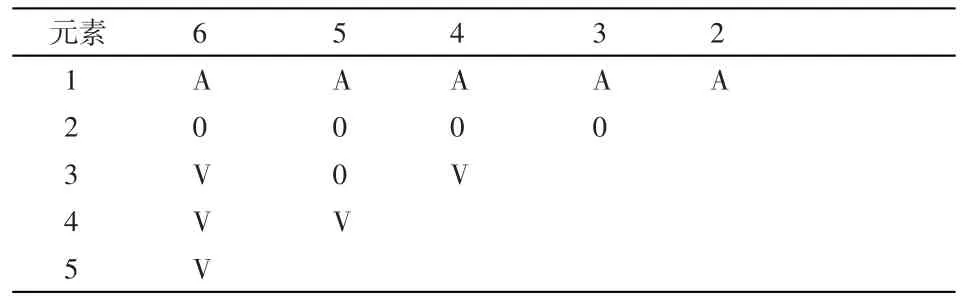

ISM模型中,邏輯關系至關重要,通過對池州市經濟發展現狀的分析,由池州市低碳領域相關專家學者討論,判斷各影響因素間的兩兩關系,進而確定各影響因素間的邏輯關系。本文從6個影響因素方面對池州市低碳經濟發展途徑選擇進行研究。以影響因素1(能源因素)和影響因素2(產業因素)為例,當能源結構得到合理改善,清潔能源使用效率提高,對于產業來說,其在生產過程中能源消耗、碳排放等則會減少,進而有利于其產業結構的調整,推動低碳經濟的進一步發展;然而,當產業結構不合理,高耗能產業過多時,能源結構得到改善也不能從根本上減少碳排放,產業結構的改善會改變其對能源需求的變化,但不會影響能源結構的改善。由此可以得出,影響池州市發展低碳經濟的因素1對因素2有著直接影響,反之則沒有影響。同樣,能源結構偏向清潔化也會帶領低碳技術和低碳市場的發展以及相關政策法規的完善。進而分析類比其他因素之間關系,得出表3關聯矩陣(SSIM)。

表3 關聯矩陣

表3中V、A、X和O四個符號用來表示低碳經濟影響因素(a和b)關系,這四個符號分別代表如下意思:

(1)V:因素a對因素b有直接或間接影響,但b對a無影響;

(2)A:因素b對因素a有直接或間接影響,但a對b無影響:

(3)X:因素a和因素b之間相互影響:

(4)O:因素a對因素b之間不存在相互影響關系。

根據ISM模型原理,為進一步解釋各個因素間的關聯度,矩陣(表3)進一步再轉化成一個布爾矩陣,即可達矩陣(IRM)。

轉化原則如下:

(1)如果SSIM中 (a,b)是V,則IRM中(a,b)變成數字1,(b,a)變成數字 0;

(2)如果SSIM中(a,b)是A,則IRM中(a,b)變成數字0,(b,a)變成數字 1;

(3)如果SSIM中(a,b)是X,則IRM中(a,b)變成數字1,(b,a)變成數字 1;

(4)如果SSIM中(a,b)是 O,則IRM中(a,b)變成數字 0,(b,a)變成數字 0。

例如,在池州市低碳經濟發展影響因素中,由于因素1對因素2有影響,而因素2對因素1沒有影響,即在SSIM中(1,2)是A,則IRM中(1,2)用數字0表示,(2,1)用數字1表示,用同樣的方法,可以計算得出最終可達矩陣。此矩陣一方面表示了池州市各要素之間的直接影響,另一方面也可以反映要素之間的間接影響。同時,也表明了要素之間的相互影響和相互依存關系,也就是從數量角度方面對因素間的影響做了表述。池州市發展低碳經濟的關聯因素之間的影響關系如表4。

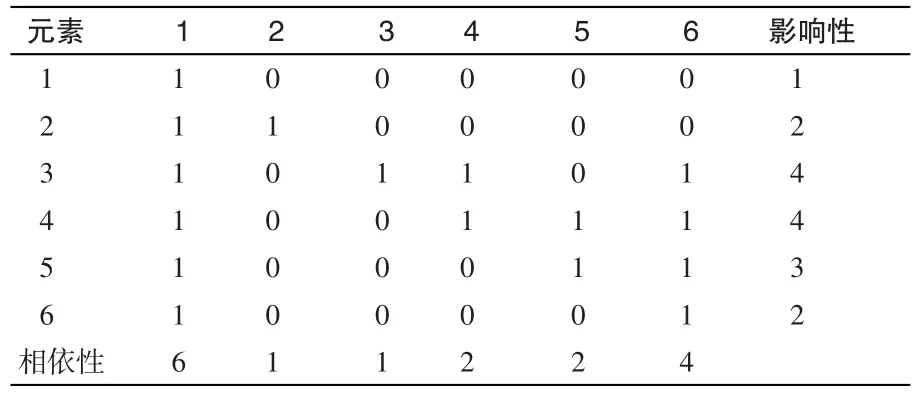

表4 最終可達矩陣

3.2 關聯性因素層次結構圖

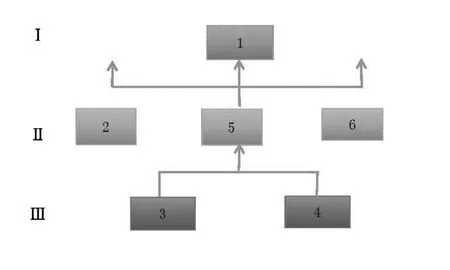

根據最終可達矩陣,可以將影響池州市低碳經濟發展的6個關聯因素劃分在不同的層級,如圖2,這個層級呈3層遞階結構,其中,層級Ⅰ為直接表層影響因素,即能源消耗以煤炭為主,能源利用率不高,第Ⅱ層級為中層間接影響因素,主要體現在產業結構重型化,政策法規體系不完善和法制保障缺乏。深層原因則集中反映在Ⅲ層,即低碳領域人才缺乏,技術落后以及低碳市場投入缺乏。Ⅲ層對其余4個因素都有直接或間接的影響,從而表明因素3和因素4的改善會很大程度上推動池州市低碳經濟的發展。

圖2 關聯性因素層次結構圖

4 池州市低碳經濟發展路徑選擇

4.1 提高能源利用效率,大力開發可再生能源

由于煤炭一直在池州市能源消費中占據比較大的份額,因此要注重引進新型煤炭凈化技術并建設相關基礎設施,開發水電風能、太陽能,充分利用沼氣、天然氣、地熱能和生物質能,如垃圾、秸稈焚燒等生物質能發電,綜合運用煤層氣和煤矸石,最大限度地減少單位排放二氧化碳量,降低能源消費強度。與此同時,提高低碳和無碳能源在生產和消費中所占比重,降低能源消費結構中的煤炭和石油所占比重,在挖掘新能源的同時不斷發展可再生能源,轉變傳統主要消耗煤炭為主的發展道路,大幅度地節省能源,使池州經濟發展逐漸擺脫高碳,高排放的方式,實現綠色低碳發展。

4.2 優化產業結構,促進產業的低碳化發展

2015年以來,池州面對經濟發展新常態,電子信息、裝備制造、新材料、生物醫藥和新型化工四大主導產業開始快速增長,要堅持發展這些高科技,低能耗產業,并對傳統產業進行技術改造和升級,學習去碳技術,減少能源消耗中單位二氧化碳排放量。對高能耗企業實行定期嚴格的環保監察,及時淘汰浪費資源,不符合環保要求的企業,堅持綠色低碳化工業園建設。同時大力發展生態農林業,鼓勵綠色無公害農產品生產,植樹造林,加強綠化[8]。

利用池州市特有的自然資源,大力發展旅游業,雖然近幾年池州以九華山為主的旅游業開始蓬勃發展,但仍沒有形成旅游產業的一體化,要加大對池州市杏花村旅游景區、石臺縣牯牛降、仙寓山、大王洞、升金湖等旅游景點的宣傳,2013年九華山機場的通航、2015年寧安城際鐵路的通車為池州旅游業的進一步發展提供了便利,要借此機會將低能耗的旅游業發展成拉動池州經濟增長的支柱產業,并由此拉動相關產業的發展。

4.3 架起企業與科研機構的橋梁,積極倡導綠色金融

在目前企業缺乏低碳技術的困境下,努力架起其與科研機構之間的橋梁,促進他們的緊密合作,不斷創新低碳技術,建立低碳技術研究中心,積極開發清潔能源,創新節能減排,發展循環經濟,引進國外的先進技術,倡導各大金融機構通過綠色金融方式幫助研發低碳技術的企業融資,為企業提供有利的相關信息,提供技術轉讓和支持,降低企業的研發成本,引導和鼓勵企業積極投入低碳領域。

4.4 大力宣傳低碳理念,營造良好的社會氛圍和輿論環境

池州市政府可以利用政務網,新媒體,自媒體等平臺宣傳低碳生活,組織開展低碳活動,以低碳消費、低碳出行等為主題,號召全市人民學習低碳知識,特別注重培養青少年群體的綠色節能環保意識,從自我做起,從節約用水用電,優選公共交通,低碳飲食等小事做起,將低碳理念融入到城市交通,家庭生活,小區環保等生活中方方面面,讓社會力量成為低碳經濟發展的內在驅動,并通過表彰低碳家庭,低碳社區,低碳超市,低碳工業園區等活動激發微觀主體的低碳行為,營造良好的輿論環境和社會氛圍。

4.5 制定中長期戰略規劃,加大政策支持力度和法制保障

政府要根據本市特點制定低碳經濟中長期戰略規劃,在認真調查本市生態環境、資源稟賦的基礎上,發現其比較優勢,發展優勢產業、兼顧經濟效益和生態效益,引導低碳經濟健康持續發展。建立池州低碳經濟專項資金,用于支持低碳技術的研發以及環境保護項目,并實行綠色財政補貼,出臺有效的政策措施,為實現低碳經濟建立保障基礎,推動低碳經濟的發展。

5 總結

本文利用ISM模型分析了影響池州市低碳經濟發展的六個因素的層級關系,從而得出低碳經濟發展的策略,即加大低碳技術投入,人才引進,普及市民的低碳觀念以及加大政策支持和法制保障,為池州市低碳經濟發展政策方針的制定和途徑的選擇提供了參考。

[1]鞏斌.經濟可持續發展之“低碳”路徑選擇分析——以安徽為例[J].科技與經濟,2010(2):80-82.

[2]趙濤,劉朝.天津市低碳經濟發展路徑研究與分析[J].西安電子科技大學學報(社會科學版),2011,21(2):31-35.

[3]劉朝,趙濤.中國低碳經濟影響因素分析與情景預測[J].資源科學,2011,33(5):844-850.

[4]賈林娟.全球低碳經濟發展與中國的路徑選擇[D].大連:東北財經大學,2014.

[5]付慧.低碳經濟研究綜述[J].安徽農業科學,2010,38(34):45-51.

[6]宋德勇,張記錄.中國城市低碳發展的模式選擇[J].中國人口·資源與環境,2012(1):15-20.

[7]蔣長流,楊志敏,張衛.低碳城鎮化的型構與演化路徑研究[J].經濟與管理,2016,30(20):32-36.

[8]黃文生.關于池州大力發展低碳經濟的幾點思考[J].中共合肥市委黨校學報,2012(3):37-40.

[責任編輯:周芳]

F124

A

1674-1102(2017)02-0053-05

10.13420/j.cnki.jczu.2017.02.012

2017-03-08

池州學院人文社科重點研究項目(2015RWZ008);安徽高校人文社會科學重點研究項目(SK2017A0641);大學生創新創業訓練項目(201611306090)。

曾珍(1986-),女,安徽池州人,池州學院商學院助教,碩士,主要研究方向為生態經濟學,國際貿易學。