基于儒家倫理的傳統慈善觀念闡述

張夢云+吳鋒

(揚州大學 社會發展學院,江蘇 揚州 225002)

摘 要:伴隨著改革的不斷深入,社會經濟與社會結構都發生了翻天覆地的變化,由之帶來的貧富差距的擴大造成的一系列問題迫在眉睫,而慈善在其中發生的作用更是不可小覷。儒家倫理思想中蘊含豐富的慈善觀念,是傳統慈善思想的重要內容。繼承學習優秀傳統慈善理念,對我們進行現代慈善建構具有積極作用。

關鍵詞:仁義;慈善;儒家

中圖分類號:B222 文獻標志碼:A 文章編號:1002-2589(2017)07-0099-03

儒家關于慈善的觀念源于對人性的認識,以仁義為基礎,具體表現為孝慈。在儒家思想中慈善觀是作為道德評價來闡述的。

一、人性的認識

如果要討論慈善是否具有先天依據,那么就一定無法避開對人性善惡的一系列討論。

先秦時最先提出人性學說的是孔子,子曰:“性相近也,習相遠也”。也就像后來朱熹說的那樣“習于善則善,習于惡則惡”。(《四書章句集注》)所以說,在孔子看來,后天的善惡、賢愚等都是“習”不同的結果。

之后的孟、荀對人性之出的善惡也提出了自己的見解。孟子主“善”,荀子持“惡”。孟子說:“人皆有不忍人心”“皆有怵惕惻隱之心”。(《孟子·公孫丑上》)并由此提出善端,即惻隱、羞惡、辭讓、是非四心。他還指出,善端只是為善提供可能性,只有小心呵護、培養,使之不斷成長,才有可能達到真正的善,也就是要求人們,存善心,做善事,并且長久堅持。孟子這里提出“善”與我們現代所說的“慈善”意義大體相近。

與孔孟相同的是,荀子也主張性是人先天就有的:“生之所以然者謂之性。”但不同的是,荀子認為,人先天的本性是惡的,只有變化自己的本性,興起后天的人為,才能驅惡成善。后天的人為指的便是“積偽”。荀子還指出,圣人與普通人在出生上本性并無分別,之所以“異而過眾”就在于后天的“積偽”。圣人自創教義,教義漸變成法度,教化常人,使之通過“積偽”,知禮守法,向善為善。是故“圣人積思慮,習偽故,以生禮義而起法度。”[1]44

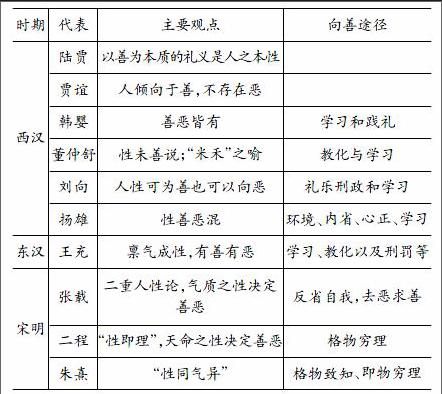

先秦之后的對于人性的討論還有很多,兩漢一直在研究怎樣將善惡調和,北宋則主要圍繞性兩元論與性一元論等。筆者簡略整理了一些(見下表),但無論是孔子的“克己”“為仁之方”,還是孟子的“存心養性”、“集義養氣”,再到宋明儒者的“格物致知”、“發明本心”以及“致良知”等,都是人對自我“成己成物”的要求,儒家這些道德修養方法幾乎都是對理欲之辨和義利之辨的回答,都涉及善惡原則問題,提出的都是向善的行徑。而善包含了對行為的善惡評價,在這方面,克己以及儒家后來提出的與此類似的范疇都為我們恪守慈善之心,力行慈善之事提出了可行性方法。

二、仁義的內核

(一)仁

仁作為一個比較新的道德概念,它是傳統慈善中包含的儒家思想的重要內核。也是孔子所追求的終極關懷。仁于春秋發端,興盛于孔子。孔子認為仁當愛人,只有道德達到很高境界的人才可以被稱之為“仁人”,而行仁最簡單有效的方法就是忠恕。

眾所周知,孔子生活的時代,無論政治、經濟都是以家庭為中心,所以“仁”最初的意思就是親子之愛、愛由親始。他說:“君子務本,本立而道生,孝弟也,其為仁之本與。”(《論語·學而》)孟子也說:“親親,仁也。”接著,孔子從愛親的基礎出發,又推擴出為“泛愛眾”的本質。“樊遲問仁。子曰:‘愛人”(《論語·顏淵》)這樣,仁的意義由最初狹隘的“愛親”衍生至“愛人”,從而造就了孔子“仁者愛人”的思想倫理體系。

孔子還指出,為仁之方法,在于忠恕。忠恕之道其實講的就是個人為仁成圣之法,它要求我們從內省,為善,利人利他,并且不僅僅把它當作是一種責任,一種義務,更多的是一種推己及人、助人為善的品質。《論語·里仁》里記載:子曰:“參乎!吾道一以貫之。”曾子曰:“唯。”子出,門人問曰:“何謂也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。”忠恕作為儒家的一個倫理范疇,其中的思想除了教會我們如何處理人際交往關系以外,也蘊含著間要切實的行善方法,對我們當今的慈善行為大有裨益。《中國倫理思想史》中認為忠包含以下三種含義:第一,在生活交往中,要盡己之責以利人,哪怕不是自己分內的事,也應當積極幫助承擔。孔子有云:“愛之,能勿勞乎?忠焉,能勿誨乎?”(《論語·憲問》)第二,就是“言忠信,行篤敬”(《論語·衛靈公》),就是言語忠厚可行,行為篤實嚴肅,對自己的言行高度負責。第三,對君王忠誠。其實這三種意思,概括起來就是“盡力為人謀”。中人之心為忠,如人之心為恕,《論語·衛靈公》記載:“子貢問曰:‘有一言而可以終身行之者乎?子曰:‘其恕乎!己所不欲,勿施于人。”所以說,恕就是“己所不欲,勿施于人。”的意思。朱熹也在《論語集注》引程子曰:“以己及物,仁也;推己及物,恕也。”孔子認為,忠恕二道、“盡己”“推己”必須統一,并且“恕”更為基本。在“恕”的基礎上做到“己欲立而立人,己欲達而達人”才是真正的“忠”。所以劉寶楠在《論語正義》中說:“己所不欲,勿施于人,則己所欲,必有當施于人。”

儒家“仁愛”的思想又延伸出“德”的理念。孔子的“德”包含“內德”和“外德”。“外德”包括家庭之德、政德等,是培養慈善意識的重要外在條件。儒家對于家庭倫理道德極為重視,家庭之德主要表現為持家勤儉有節。孔子尚禮,但他說:“禮,與其奢也,寧儉;喪,與其易也,寧戚。”(《論語·八佾》)但孔子提倡的勤儉是有節度的,并且這種節儉不是對他人的要求,而是自我的道德規范。政德主要就是指其德治的思想。

孔子生活的時代,周王室衰微。“禮崩樂壞”的“無道局面”,讓忠君思想深厚的孔子無法接受。他引用《詩經》上的話說:“大德者必受命。”朱熹在《四書集注》中對此作了解釋:“受命者,受天命為天子也。”孔子“大德受命”的思想是他“為政之德”思想的基礎。孔子開創了德治思想后,孟子在孔子的基礎上又提出了民貴君輕的思想:“民為貴,社稷次之,君為輕”。而荀子則更形象化地提出了:“君者,舟也,庶人,水也;水則載舟,水則覆舟。”的觀念。(《荀子·王制》)儒家這種以民為本,主張“惠民”的思想為后世社會慈善意識的形成打下了堅實的基礎。在孔子“惠民”的基礎上,孟子進一步闡述了“惠民”對于收服民心、安定天下的重要性:“得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得其民矣;得其心有道:所欲與之聚之,所惡勿施爾也。”(《孟子·離婁上》)之后荀子也倡導“收孤寡,補貧窮”,認為德治是最美好的治政。如果說儒家是為統治者服務的話,那在先秦儒家這里,我們只看到了民本君末、保民而王的現實訴求。

其實回顧一下中國慈善事業的產生及發展的歷程,我們不難發現,先秦之后的思想多多少少都受到了其德政惠民思想的滲透。例如,理論上,董仲舒的天人學說、任德不任刑的德刑關系;張載“為生民立命”的抱負、朱熹的德治觀以及明清之際對君主專制的批判等。措施上,例如受德政思想影響,朝廷興辦的諸如慈幼莊等各類慈善機構。我國傳統慈善事業因為思想的繼承與行為的延續而得以代代相承。儒家的民本觀念,首先對百姓在政治生活中的地位和作用給予了肯定,其次也明確表達了保民乃執政之要的理念,這成為后來我國歷代君主力行德政重要思想基礎,一定程度上推動了我國傳統慈善事業的發展。

儒家追求的德政思想的方方面面,都折射在對大同社會的追求中。儒家大同思想的出現與孔子主張均貧富,追求“人不獨親其親,不獨子其子,老有所終,壯有所用,矜寡孤獨皆有所養”的理念是緊密相連的。(《論語·公冶長》)。在大同社會里,無論階級,他們對別人的關愛都超越了家國乃至種族的局限。儒家提出的“大同社會”主要內容包括四個方面:第一,全社會都“天下為公”;第二,具有勞動能力的每個社會成員都從事勞動;第三,沒有勞動能力的人,由社會供養;老有所養,幼有所依;第四,人與人之間互助友愛,“講信修睦”。儒家的這種思想,在體現儒家追求社會公平的價值取向的同時,更表現出了儒家關愛他人,尤其是弱者的濟世情懷和道德追求[2]。

(二)義

義在儒家文化里一般是指“得宜”的意思,得宜的標準就在于合乎仁,合乎禮,而“禮”和“仁”作為儒家思想的精華所在,所以從某種意義上講,這個“義”就是要合乎一切道德,“利”指個人私利,他曾說“君子喻于義,小人喻于利。”(《論語·里仁》),他還說君子“義以為質”“義以為上”,要“見利思義”“見得思義”“不義而富且貴,于我如浮云”(《論語·述而》)。總而言之,事事當以義為先,孔子的義利觀一如儒家感性的思維方式,重視道德操守,輕視物質生活。

之后,孔子基于其義利觀提出了“克己”的思想。何謂“克己”?揚雄曾將其解釋為“勝己之私之謂克”(《法言·問神》)。朱熹也說:“克,勝也;己,謂身之私欲也。”克己就是克制自己不正當的思想和行為。儒家提出的類似“克己”的修養方法還有很多,比如孟子的“思誠”“集義”,要求我們能堅定道德信念,克服物欲的誘惑;又如張載變化氣質的修養論,張載認為人有受外欲蒙蔽的可能性,所以要把握天地之性,用善的本質來予以抵御和消除;再如二程提出的“敬義夾持”,敬的具體表現就是慎獨、誠實等,集義就是在理性是非判斷基礎上“順理”而行,總之二程旨在守持至高無上的天理,回歸人純善的本性。朱熹繼承了二程“涵養須用敬”的學說,主張“居敬涵養”,朱熹強調涵養之功能使人達到警醒、心境清明的狀態,他還對二程提出的“敬”做了自己的解釋,認為其包含三個意思:一是心中有主,旨在心思純正;二是靜坐體察,重在反思自省;三是守護心靈,意在拒斥誘惑[3]244。他還認為:“敬是守門戶之人,克己則是拒盜。”(《語類》卷九)

之后,儒家關乎義利之辨的探討主要分為兩種:一是繼續保持儒家重義輕利的作風,如孟子對孔子思想的繼承,又如董仲舒“正其誼不謀其利”的主張等。二是主張義利統一。如王夫之的利義并重,葉適“成利致義”的義利觀等。總而言之,儒家主流思想一直尊崇的就是在道德的限制和規范內,既合乎禮又合乎仁的獲取利益。

三、孝慈的呈現

在儒家經典中,孝慈往往連用,指對上孝順,對下友愛。孝,語源學上解釋為敬老愛老、事親善行,在傳統儒學中,思想家們則把它看作是人類先驗性的天性,比如,“父子之道,天性也。”(《孝經》圣治章第九)慈包含三個內容:一是親愛子女,“親愛利子謂之慈”;(《賈子·道術》)二是撫養子女成人;三是教子有方,“為人父者,慈愛而教”。(《管子·五輔》)

孔子“孝論”規定,孝,首先要孝親,就是要供養雙親,這是最低的要求;其次,要敬親,就是要對父母尊敬。子曰:“今之孝者,是謂能養。至于犬馬,皆能有養;不敬,何以別乎?”孔子把敬親看作是人畜之分的標準,可見其對敬親的重視。孔子認為孝悌是愛人的基礎,更是仁之根本,只有首先具備孝順父母的人倫道德,才能形成民族愛民守禮的善念和品質。”孔子認為,孝敬父母,首先是情感的流露與表達,其次,更是一種道德義務,是倫理學上“感恩”回報意識的最初來源。

之后的曾子在孝養、敬親的基礎上,進一步提出了諫親、慎終追遠以及全體貴生的主張。諫親,就是在父母犯錯時進諫,這樣可以使父母避免蒙受惡名,這不僅合乎孝道,更是孝子應盡之責。并且,即使父母不接受勸阻,子女不能心生怨恨,而要一如既往孝敬雙親。慎終追遠就是按喪禮慎重辦理父母身后事并且祭祀以示終生懷念之情。“全體”“貴生”強調的都是要保全、愛惜自己的身體。在經歷了《孝經》、董仲舒對孝的正當性的論述以及漢唐法律對孝的滲透之后,朱熹又提出了孝是行仁之本,反對“父子責善”,主張父子相隱,在全社會提倡孝道。

在家庭倫理中,“慈”是父母需要遵守的道德規范,表現為對子女親愛、關懷。慈在傳統社會中是被看作孝的對立倫理范疇,可見其重要性和認可度。之后,慈又進一步延伸為一種人際交往規則,并且影響不斷擴大,與忠、孝結合,漸漸外延成君子安身立命必備的一種道德修養。《大學》里曾說到,“為人子,止于孝;為人父,止于慈。”還談到“孝者,所以事君也……慈者,所以使眾也。”《中庸》在談到孝道和道德建設時,這樣說道:“故為政在人,取人以身,修人以道,修道以仁。仁者,人也。親親為大;義者,宜也,尊賢為大。親親之,尊賢之等,禮所生也。”在這里,孝道與“仁”“義”等有關慈的思想已經相互聯結,共同構成了傳統道德的主要內容。

孝慈,是中國傳統社會約定俗成的最基本的倫理道德規范。儒家稱之為“人倫之公理”。它不但是家庭內部必須遵循的人倫要求,更是“修身、齊家、治國、平天下”的出發點。它源于自我,始于家庭,推之左右,然后才能成為君子,報效國家,成就自我。所以,歷代統治者和眾多思想家也把它當作治國的一種重要手段。一個人只有首先懂得孝慈,才能忠于君國、善待鄰里他人。

四、結語

儒家的倫理思想對于傳統慈善意識形成與發展的貢獻是不可估量的,它以“仁愛”為核心展開的慈善思想,主張由仁趨善,提出了性本善、先義后利、民為邦本等慈善理念,推動了慈善事業發展的同時,更是構建了影響后世幾千年的傳統社會的慈善理念框架,其內容豐富,意義深厚,對于現代慈善倫理困境的解決有良好的借鑒作用。

參考文獻:

[1]陳少峰.中國倫理學名著導讀[M].北京:北京大學出版社,2004.

[2]夏明月,彭柏林.論儒家的公益慈善倫理思想[J].倫理學研究,2012(3).

[3]中國倫理思想史[M].北京:高等教育出版社,2015.

[4]楊伯峻.論語譯注[M].北京:中華書局,2006.

[5][宋]朱熹.四書章句集注[M].北京:中華書局,1933.

[6]北京大學哲學系中國哲學史教研室.中國哲學史資料選輯[M].北京:中華書局,1981.

[7]匡亞明.孔子評傳[M].南京:南京大學出版社,1990.

[8]朱貽庭.中國傳統倫理思想史[M].上海:華東師范大學出版社,2003.

[9]周秋光.中國慈善簡史[M].北京:人民出版社,2006.

[10]王衛平.論中國古代慈善事業的思想基礎[J].江蘇社會科學,1999(2).

[11]張曉兵.孝慈文化是實現社會和諧的基石[J].倫理學研究,2012(3).