心理護理干預對改善精神分裂癥患者抑郁癥狀的效果觀察

劉洋

(錦州市康寧醫院心理科,遼寧錦州121000)

心理護理干預對改善精神分裂癥患者抑郁癥狀的效果觀察

劉洋

(錦州市康寧醫院心理科,遼寧錦州121000)

目的研究分析心理護理干預改善精神分裂癥患者抑郁癥狀的臨床療效。方法選擇2013年12月~2015年12月在本院治療的精神分裂癥患者98例作為研究對象,采用隨機數字法將患者分為兩組,觀察組和對照組,各49例,觀察組患者在常規護理的基礎上應用心理護理干預措施護理,對照組患者采用常規護理措施護理,對兩組的護理效果進行比較分析。結果觀察組患者干預前HAMD評分與對照組相近,差異無統計學意義;觀察組患者干預后HAMD評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者對護理工作的滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論心理護理干預改善精神分裂癥患者抑郁癥狀的臨床療效較理想,值得推廣應用。

心理護理干預;精神分裂癥;抑郁;療效

許多精神分裂癥患者由于疾病會產生較大的心理負擔,且對治療的信心不足,容易產生抑郁、焦慮等負性情緒,病情嚴重時,可能發生自殘、自殺等情況,嚴重威脅著患者的身體健康和生命安全[1]。現對本院2013年12月~2015年12月在本院治療的精神分裂癥患者98例進行研究,探討心理護理干預改善精神分裂癥患者抑郁癥狀的臨床療效,取得了一定的成果,其詳情如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料選擇本院2013年12月~2015年12月治療的精神分裂癥患者98例作為研究對象,納入標準:所有患者均符合精神分裂癥診斷標準;漢密爾頓抑郁量表(HAMD)評分不低于8分;簽署《知情同意書》。排除標準:哺乳期、妊娠期婦女;嚴重神經系統疾病、惡性腫瘤、血液系統疾病、其他嚴重精神障礙或心、肝、腎等器官功能障礙,將患者分為觀察組和對照組,均為49例。在觀察組中,男28例,女21例,年齡22~58歲,平均年齡(40.36±10.39)歲,平均HAMD評分(18.24±5.33)分,文化程度:大專及以上15例,高中23例,

初中11例,在對照組中,男26例,女23例,年齡21~58歲,平均年齡(40.62±10.21)歲,平均HAMD評分(18.65±5.19)分,文化程度:大專及以上17例,高中22例,初中10例。觀察組與對照組患者的性別、年齡、抑郁評分等臨床資料差異無統計學意義。

1.2 方法采用常規護理措施護理對照組患者,護理人員對患者進行用藥指導、健康教育等。觀察組患者在常規護理的基礎上采用心理護理干預措施,其內容主要有:護理人員綜合評估患者的病情,并根據患者疾病實際情況分階段進行護理,確立各個階段護理目標,制定合理護理方案。(1)患者入院時,護理人員向患者介紹醫院的環境,告知患者醫院相關制度,幫助患者盡快適應醫院環境,并對患者講解用藥情況以及治療中應當注意的事項。(2)入院3~6周,護理人員對患者進行健康宣教,告知患者精神分裂癥并發抑郁癥的定義、臨床癥狀、危害性、影響因素以及治療方法等,保證患者全面、正確地認識疾病,并向患者介紹以往治療效果較好的案例,幫助患者樹立對抗疾病的信心。在此過程中,護理人員對患者進行悉心照顧,積極、主動地與患者溝通,密切注意患者情緒狀態,了解患者心理變化情況,及時對患者進行心理疏導,并耐心地解答患者的疑問,多關心、安撫患者,保證患者情緒良好。(3)入院6~8周,護理人員向患者講解病情好轉的規律,并根據患者的心理需求、接受理解能力對患者進行心理護理和健康宣教,如與患者分析妄想、幻覺的非現實性,幫助患者全面認識自己的心理狀態。護理人員指導患者將不良情緒疏泄出來,指導患者多參與文娛活動,積極幫助患者培養興趣愛好,鼓勵患者多參與社會交往活動。(4)入院9~12周,護理人員加強對患者及其患者家屬的心理護理和健康宣教,鼓勵患者堅持治療,指導患者家屬多支持、鼓勵患者,予以患者支持,并告知患者康復過程中應當注意的相關事項,囑咐患者定期復診。

1.3 觀察指標采用漢密爾頓抑郁量表對患者干預前、后抑郁情況進行評價,并自制調查量表調查患者對護理工作的滿意度,按照滿意、一般滿意、較差3個級別進行調查,滿意度=100%×(滿意+一般滿意)/總例數。

1.4 統計學方法采用Excel軟件對上述數據進行記錄,之后使用SPSS18.0分析相關數據,計量資料采用“x±s”表示,組間比較采用t檢驗,計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

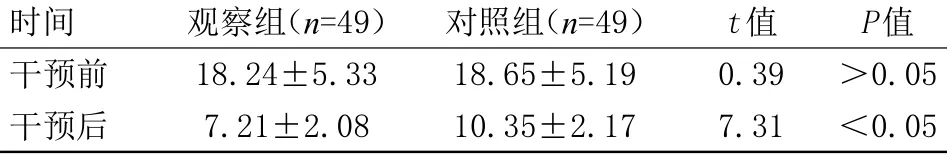

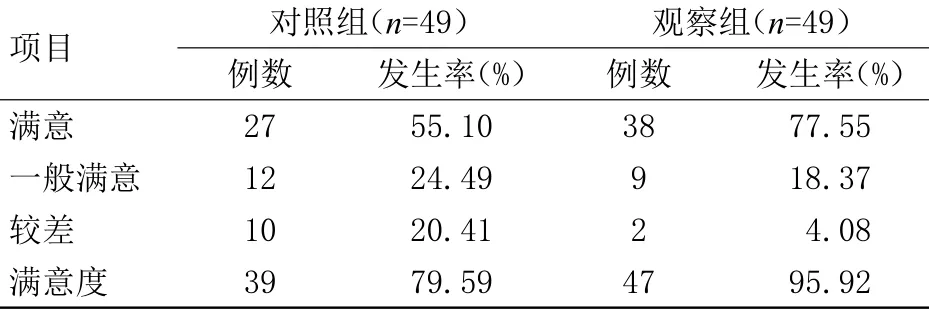

觀察組患者干預前HAMD評分與對照組相近,差異無統計學意義;觀察組患者干預后HAMD評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。觀察組患者對護理工作的滿意度高于對照組,差異有統計學意義(χ2=6.07,P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者干預前、后HAMD評分比較(x±s,分)

表2 兩組患者對護理服務的滿意度比較

3 討論

精神分裂癥的病因尚未明確,常見于青壯年群體。精神分裂癥患者通常表現為思維、行為、感知、情感等方面的障礙,認知能力較差,對人或事物比較冷門,意志力較薄弱。精神分裂癥患者的意識較清楚,智能通常較正常,但是如果沒有及時進行治療,則容易復發[2]。隨著社會生活壓力增大,精神分裂癥發病率不斷上升,且精神分裂癥患者通常會出現抑郁、焦慮等不良情緒。相關研究指出,精神分裂癥患者抑郁發生率約為38%左右[3]。抑郁情緒會嚴重影響患者的認知功能,降低患者的社會功能,使得患者的生命質量下降,可能加重精神分裂癥患者病情。臨床上通常采用抗抑郁藥物的治療方法對該癥狀進行治療,取得了一定的效果,但是抗抑郁的藥物與抗精神病藥物會相互作用,且患者服用藥物增多,不良反應發生率也相應增大,影響患者治療的積極性,使得精神分裂癥的治療無法順利進行[4]。相關研究指出,精神分裂癥患者發生抑郁情緒的影響因素主要有精神分裂癥病程、缺乏對抗疾病的信心、抗精神病藥物不良反應等,而加強對患者的心理護理干預,有助于減輕患者的抑郁癥狀[5]。本次研究中,觀察組患者干預前HAMD評分與對照組相近,差異無統計學意義;觀察組患者干預后HAMD評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者對護理工作的滿意度高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。可見,心理護理干預有助于改善患者的抑郁癥狀。在心理護理干預中,護理人員首先對患者的病情進行評估,綜合患者的病情、性格特點等方面的內容,制定對應的健康教育方案,并在患者整個治療過程中進行健康宣教和心理護理干預。在心理護理干預初期,護理人員對患者介紹醫院相關情況,能幫助患者盡快適應醫院環境,減輕患者初到陌生環境而產生的不適感[6]。患者入院1個月左右,護理人員積極、主動地與患者講解疾病相關的知識,提高患者健康知識水平,促使患者正確地認識疾病,調動患者配合治療的積極性,且向患者講解治療方法的優點以及治療成功案例,為患者樹立康復的信心奠定良好的基礎[7]。患者入院2個月左右,護理人員指導患者積極參與疾病的治療,并幫助患者多與外界的人與事物接觸,幫助患者培養興趣愛好,能有效改善患者的情緒狀態和社會功能[8]。在心理護理干預中,護理人員教會患者疏泄不良情緒的方法,引導患者以積極、向上的態度來面對外界,并通過各種文娛活動來調動患者對生活、工作的積極性和能動性,能促使患者正確地對待以及適應社會角色[9]。相關研究指出,心理護理干預能有效減輕精神分裂癥患者的抑郁癥狀,提高患者治療依從性,與本次研究結果一致[10]。

綜上所述,心理護理干預改善精神分裂癥患者抑郁癥狀的臨床療效較理想,值得推廣應用。

[1]楊迎蘭,張躍坤,趙麗瓊.個性化心理護理對長期住院精神分裂癥患者住院態度及依從性的影響[J].中國民康醫學,2011, 15(12):1534,1545.

[2]朱藹,魏賢玉.心理護理對首發精神分裂癥及慢性精神分裂癥的康復作用比較[J].現代醫藥衛生,2011,17(20):3095-3096.

[3]王淑艷.心理護理干預對精神分裂癥伴強迫癥患者臨床治療效果的影響分析[J].大家健康(學術版),2016,21(7):222.

[4]于喜蓉,張兆欽.整體護理對慢性精神分裂癥患者心理狀態及康復效果的影響[J].中國實用醫藥,2016,19(13):251-252.

[5]陶艷青.心理及生活護理干預措施在老年精神分裂癥病人護理工作中的應用效果分析[J].實用老年醫學,2015,23(2): 172-174.

[6]王敏超,蔡進偉.心理干預對精神分裂癥患者護理中的依從性及生活質量的影響[J].中國現代醫生,2015,10(27):142-145.

[7]胡瓊英.心理護理對長期住院女性精神分裂癥患者住院態度及依從性的影響[J].中國民康醫學,2012,15(6):737-738.

[8]張秋紅,何呈剛.心理護理干預對126名精神分裂癥患者家屬焦慮抑郁情緒的影響[J].中國民康醫學,2013,23(5):85-87.

[9]李楊.心理護理對精神分裂癥患者影像檢查配合和護理滿意度的影響[J].中國民康醫學,2014,21(12):124-125.

[10]梁鳳珍,鄧娟,劉珍.支持性心理護理對精神分裂癥伴抑郁情緒患者的療效觀察[J].當代醫學,2014,20(19):123-124.

10.3969/j.issn.1009-4393.2017.19.094