新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)對家庭收入模式影響的研究

許永志

摘 要:近年我國農(nóng)業(yè)發(fā)展迅速,農(nóng)民生活水平進(jìn)一步提高,但現(xiàn)階段我國農(nóng)民的收入增長方式較為單一,農(nóng)村家庭收入模式呈現(xiàn)不甚合理的分配,因此,研究農(nóng)民收入模式問題有助于揭示農(nóng)民收入增長的內(nèi)在原因。本文通過研究以新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)為代表的社會保障制度對農(nóng)村家庭收入模式的影響,得出新農(nóng)保的實(shí)施大大提高了工資性收入在農(nóng)村家庭收入中所占比例,從根本上改變了農(nóng)村家庭的收入模式。

關(guān)鍵詞:新農(nóng)保 收入模式 社會保障 工資性收入

中圖分類號:F842 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2096-0298(2017)03(a)-176-03

當(dāng)前我國學(xué)者普遍認(rèn)為,農(nóng)村家庭的收入模式對農(nóng)民收入具有重要影響,而影響家庭收入模式的因素非常多樣。研究表明,進(jìn)城務(wù)工等勞動力轉(zhuǎn)移是農(nóng)村家庭收入模式轉(zhuǎn)變的重要原因之一。對部分農(nóng)村家庭而言,選擇理性的收入模式并不是最優(yōu)化的選擇,其中養(yǎng)老問題所帶來的不確定性是影響農(nóng)民對收入來源選擇的主要原因之一,這主要是由農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r較為落后所決定的。新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)(以下簡稱新農(nóng)保)首先直接影響了農(nóng)民的轉(zhuǎn)移性收入,其次因?yàn)榻鉀Q了部分養(yǎng)老問題,降低了這種不確定性,因此對促進(jìn)農(nóng)民選擇更優(yōu)化的收入來源具有重要作用,使農(nóng)民可以更理性地而不是被迫選擇自己家庭收入模式。

本文以新農(nóng)保為代表,從社會保障的視角,結(jié)合CFPS2012年的橫截面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,探究從社會保障方面改善當(dāng)前農(nóng)村家庭的收入模式的可行性;其次,本文將以農(nóng)村家庭收入模式為代表,探究新農(nóng)保實(shí)施的第二個目標(biāo):破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)是否達(dá)到預(yù)期。

此前眾多學(xué)者對收入模式的影響的研究存在以下問題:(1)此前學(xué)者大都主要從受教育程度、家庭所在區(qū)域、固定資產(chǎn)稟賦等角度研究農(nóng)村家庭收入模式的轉(zhuǎn)變,圍繞與家庭本身相關(guān)的變量展開研究,本文將以這些因素作為中介,研究以新農(nóng)保為例的社會保障制度對農(nóng)村家庭收入模式的影響,這是研究視角上的創(chuàng)新。(2)此前多數(shù)研究以省際或區(qū)域?yàn)閱挝粚r(nóng)民收入模式進(jìn)行研究,本文將以家庭為單位,以每個家庭的特殊性為基礎(chǔ)進(jìn)行研究,這是研究方法上的創(chuàng)新。

1 工資性收入的影響因素分析

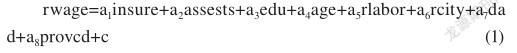

1.1 模型建立

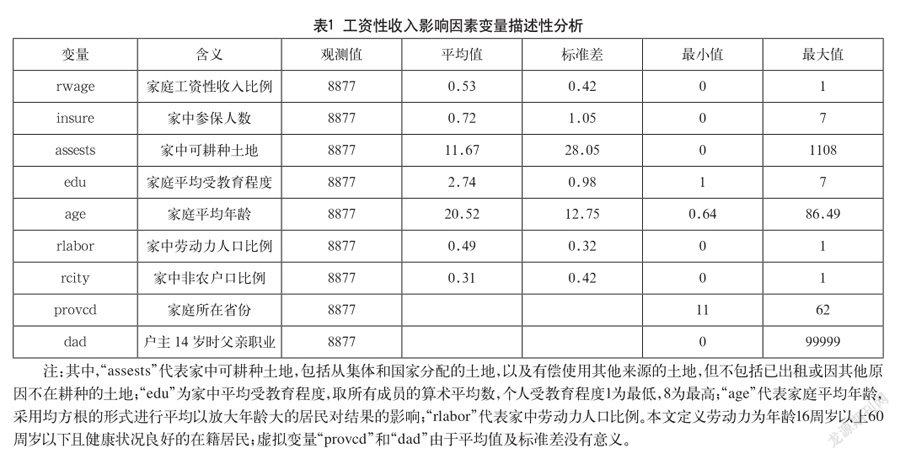

1.2 變量描述性分析

分配的土地,以及有償使用其他來源的土地,但不包括已出租或因其他原因不在耕種的土地;“edu”為家中平均受教育程度,取所有成員的算術(shù)平均數(shù),個人受教育程度1為最低,8為最高;“age”代表家庭平均年齡,采用均方根的形式進(jìn)行平均以放大年齡大的居民對結(jié)果的影響;“rlabor”代表家中勞動力人口比例。本文定義勞動力為年齡16周歲以上60周歲以下且健康狀況良好的在籍居民;虛擬變量“provcd”和“dad”由于平均值及標(biāo)準(zhǔn)差沒有意義(見表1)。

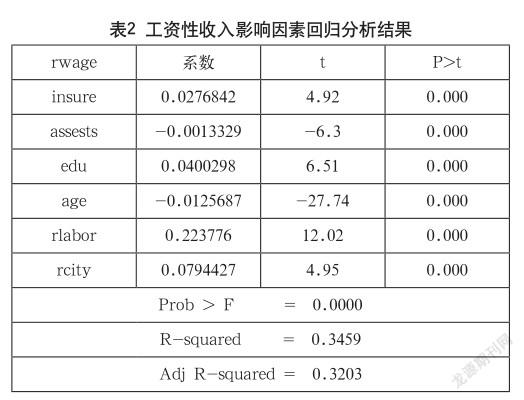

1.3 實(shí)證研究

本文研究模型的估計(jì)均使用STATA13實(shí)現(xiàn),下文不予贅述。

從表2中可以看出,該模型調(diào)整后擬合優(yōu)度為0.3203,F(xiàn)值在任何顯著性水平上都是顯著的,說明該模型可以較好地解釋各地農(nóng)村家庭中工資性收入所占比例的變化情況。各影響因素的顯著性水平均在1%以下,說明各影響因素均對工資性收入比例有較大的影響力。其中,參保人數(shù)、受教育程度、勞動力人口比例、非農(nóng)人口比例均與工資性收入比例呈正相關(guān)關(guān)系,而家中可耕種土地和家庭平均年齡會對工資性收入比例產(chǎn)生負(fù)的影響。

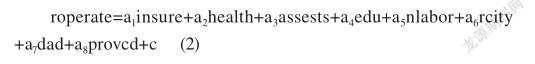

2 經(jīng)營性收入的影響因素分析

2.1 模型建立

2.2 變量描述性分析

變量描述性分析見表3。

2.3 實(shí)證分析

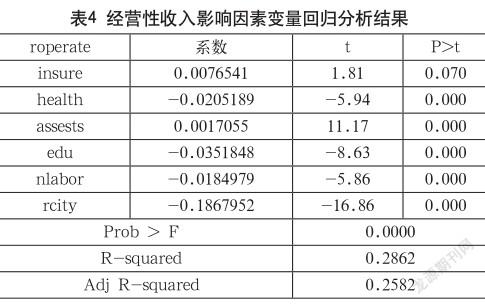

從表4中可以看出,該模型可以較好地解釋農(nóng)村家庭中經(jīng)營性收入比例的變化情況。參保人數(shù)的顯著性水平為0.070,其余各影響因素的顯著性水平均在1%以下,說明這些影響因素均對經(jīng)營性收入比例有較大的影響力。其中,參保人數(shù)和可耕種土地面積與經(jīng)營性收入比例呈正相關(guān)關(guān)系,其余因素均與經(jīng)營性收入比例呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。

3 回歸結(jié)果解釋與分析

以上實(shí)證研究說明,農(nóng)村家庭收入模式受新農(nóng)保的影響較為顯著,具體體現(xiàn)在以下三點(diǎn)。

(1)新農(nóng)保提升了工資性收入在農(nóng)村家庭收入中所占比例。這意味著參加新農(nóng)保人數(shù)較多的家庭擁有更多的就業(yè)機(jī)會,更多的就業(yè)報(bào)酬以及更穩(wěn)定的收入來源。這種影響來源于參加保險(xiǎn)解決了農(nóng)民的后顧之憂——養(yǎng)老問題,解放了農(nóng)村的勞動力,促進(jìn)了勞動力的轉(zhuǎn)移,因此使農(nóng)民面臨更多的就業(yè)機(jī)會,也就獲得了更多的工資性收入。這印證了筆者在引言中的猜想。

(2)新農(nóng)保降低了經(jīng)營性收入在農(nóng)村家庭收入中所占比例,但其系數(shù)較小。由于新農(nóng)保并未顯著經(jīng)營性收入比例,可以認(rèn)為參加保險(xiǎn)沒有使農(nóng)民放棄自己的農(nóng)林牧漁等家庭經(jīng)營,這種負(fù)效應(yīng)的來源是工資性收入比例的大幅提升帶來的負(fù)的沖擊。農(nóng)業(yè)經(jīng)營性收入不再是農(nóng)民所必須依賴的收入來源,在一定程度上解決了農(nóng)民面臨的收入低、受天災(zāi)等不可抗拒因素影響極大的舊模式。新農(nóng)保的出現(xiàn)確實(shí)在一定程度上改善了農(nóng)村家庭的收入模式。

對收入模式影響比較顯著的另一因素是家中的勞動力人口比例。由于工資性收入無論從數(shù)值、穩(wěn)定性還是風(fēng)險(xiǎn)上看,都優(yōu)于其他類型的收入,所以擁有更多勞動力的家庭會呈現(xiàn)出更高的工資性收入比例。值得注意的是,對于經(jīng)營性收入,相較于勞動力人口比例,勞動力人口數(shù)對其影響更加顯著,這是因?yàn)殚e置人口對經(jīng)營性行業(yè)影響不大,因此非勞動人口對其影響不顯著,此時勞動力人口的人數(shù)相對于比例是更為合理的變量。

另外,非農(nóng)人口比例對家庭收入模式同樣具有很大的影響。從回歸結(jié)果分析,非農(nóng)戶口居民更多的家庭擁有著更低的經(jīng)營性收入比例,代表著相較于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)家庭,非農(nóng)家庭擁有更多的就業(yè)機(jī)會以及更高的就業(yè)報(bào)酬,并且有更多的社會保障,因此城市化進(jìn)程對于農(nóng)村家庭收入模式影響依然非常重要,城鄉(xiāng)一體化的意義依然十分重大。

4 結(jié)語

本文通過相關(guān)文獻(xiàn)綜述、相關(guān)理論分析,最后通過對工資性收入、經(jīng)營性收入、財(cái)產(chǎn)及轉(zhuǎn)移性收入等影響因素的實(shí)證分析得出以下結(jié)論。

(1)新農(nóng)保的出現(xiàn)確實(shí)從根本上改善了農(nóng)村家庭收入的舊模式,這種影響主要體現(xiàn)在工資性收入的提高。新農(nóng)保通過解放生產(chǎn)力,促進(jìn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移,使農(nóng)村家庭減少了對經(jīng)營性收入的依賴性,家庭收入來源更穩(wěn)定、收入更高,由于參加工作而帶來的社會保障更完善,其他來源的收入也沒有被抑制。因此家庭收入模式的優(yōu)化使農(nóng)村家庭的收入水平和生活水平得到了提升。這種優(yōu)化突破了傳統(tǒng)的收入模式,因此可以在一定程度上解決近年來我國農(nóng)民收入增長的瓶頸。這種根本性的改變使農(nóng)民的收入增長不再浮于表面,收入模式的改善使農(nóng)民收入可以得到進(jìn)一步增長。

(2)城鎮(zhèn)化水平對于收入模式的影響十分明顯。相較于農(nóng)村居民,城鎮(zhèn)居民在就業(yè)機(jī)會、社會保障、教育資源等諸多方面均有很大的優(yōu)勢,因此城鎮(zhèn)化進(jìn)程對家庭的收入模式及家庭收入影響很大。新農(nóng)保改善了農(nóng)村家庭收入模式,使其向城鎮(zhèn)居民的收入模式轉(zhuǎn)變,但這種轉(zhuǎn)變比較有限,因此新農(nóng)保破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)的任務(wù)并未完全實(shí)現(xiàn),我國的農(nóng)村建設(shè)任務(wù)依然嚴(yán)峻。

參考文獻(xiàn)

[1] 高艷,聶榮.農(nóng)村居民收入差距、收入結(jié)構(gòu)與消費(fèi)變動——基于面板數(shù)據(jù)聯(lián)立方程模型的分析[J].消費(fèi)經(jīng)濟(jì),2015(4).

[2] 李子聯(lián).新型城鎮(zhèn)化與農(nóng)民增收:一個制度分析的視角[J].經(jīng)濟(jì)評論,2014(3).

[3] 李普亮.財(cái)政農(nóng)業(yè)支出、農(nóng)民增收與城鄉(xiāng)居民收入差距——基于省級面板數(shù)據(jù)的實(shí)證[J].南方經(jīng)濟(jì),2012(8).

[4] 孟輝,韓劍鋒,馮志明.從教育角度探討農(nóng)民增收問題[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),2014(11).

[5] 葉彩霞,施國慶,陳紹軍.地區(qū)差異對農(nóng)民收入結(jié)構(gòu)影響的實(shí)證分析[J].經(jīng)濟(jì)問題,2010(10).

[6] 張車偉,王德文.農(nóng)民收入問題性質(zhì)的根本轉(zhuǎn)變[J].中國農(nóng)村觀察,2004(1).

[7] 張川川.新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)政策效果評估——收入、貧困、消費(fèi)、主觀福利和勞動供給[J].經(jīng)濟(jì)學(xué)(季刊),2014,14(1).

[8] 張川川.“社會養(yǎng)老”能否替代“家庭養(yǎng)老”?——來自中國新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)的證據(jù)[J].經(jīng)濟(jì)研究,2014(11).