基于決策能力培養的高中化學教學策略研究

王澍

摘要:以“治理大氣污染”一課為例,呈現培養學生決策能力的高中化學教學策略,對教學中培養學生決策能力的教學設計與實施進行分析。

關鍵詞:決策能力培養;教學策略;教學設計與實施

文章編號:1008-0546(2017)07-0046-03 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2017.07.012

隨著社會的快速發展,決策能力已成為衡量人才的重要標準,對人的一生發展起到重要的作用。本文中的決策能力指學生在面對問題時,依據已有的學科知識和生活經驗提出多種解決方案,并運用科學方法和手段選擇出合理方案的能力。完整的決策過程一般包括提出問題、分析問題、制定方案、選擇方案、實施決策和追蹤決策等步驟[1]。青少年期是身心發展的重要階段,也是決策意識、決策能力培養的關鍵時期。《普通高中化學課程標準(實驗)》中明確指出教學要培養學生的社會責任感、參與意識和決策能力[2]。中學生決策能力培養是中學化學教學的一項重要目標。

蘇教版選修1《化學與生活》模塊以生產生活實際為線索安排學習內容,為決策能力培養提供了內容基礎,對該模塊的學習業已成為大多數高中學生形成適應未來生存和發展所必備的化學學科核心素養的終端。隨著人們對空氣質量和污染治理關注度的不斷提高,了解大氣污染的相關知識成為高中學生基本學習要求。各地媒體對空氣質量情況的廣泛播報,使學生對空氣質量報告中所提及的二氧化硫、二氧化氮、可吸入顆粒物等較為熟悉,但對減少大氣污染物排放的主要措施等內容缺乏足夠的理解。因此,“治理大氣污染”相關內容的深入學習對學生步入社會前的化學學科核心素養形成就顯得尤為重要。

筆者嘗試在“治理大氣污染”一節的課堂教學中將真實的化學問題置于課堂上來研討,讓學生在多種問題情景中思考治理大氣污染的方法,形成解決實際問題的方案,并對方案的可行性進行論證,培養學生的決策能力。

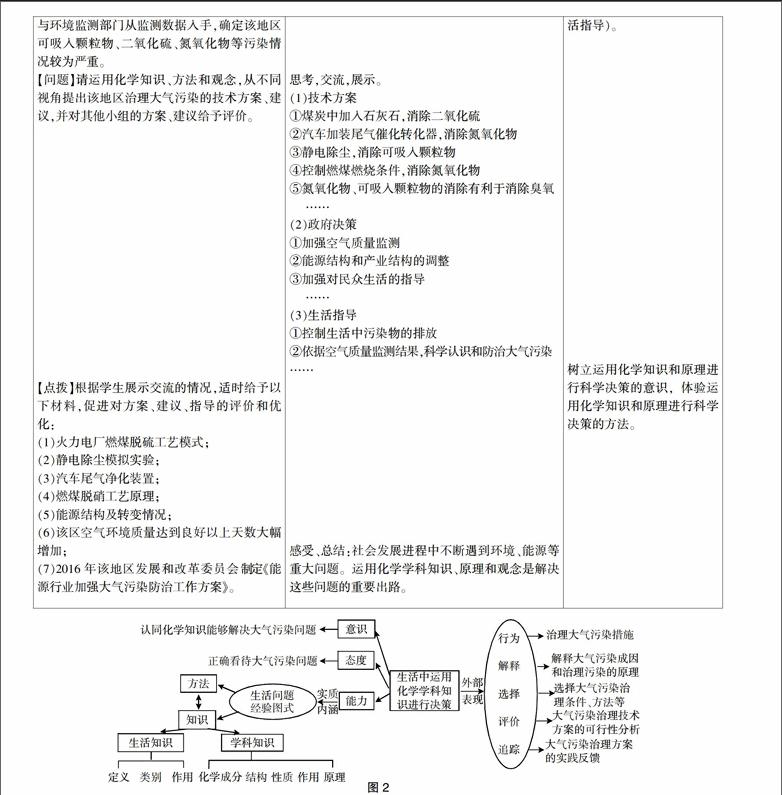

一、教學流程設計

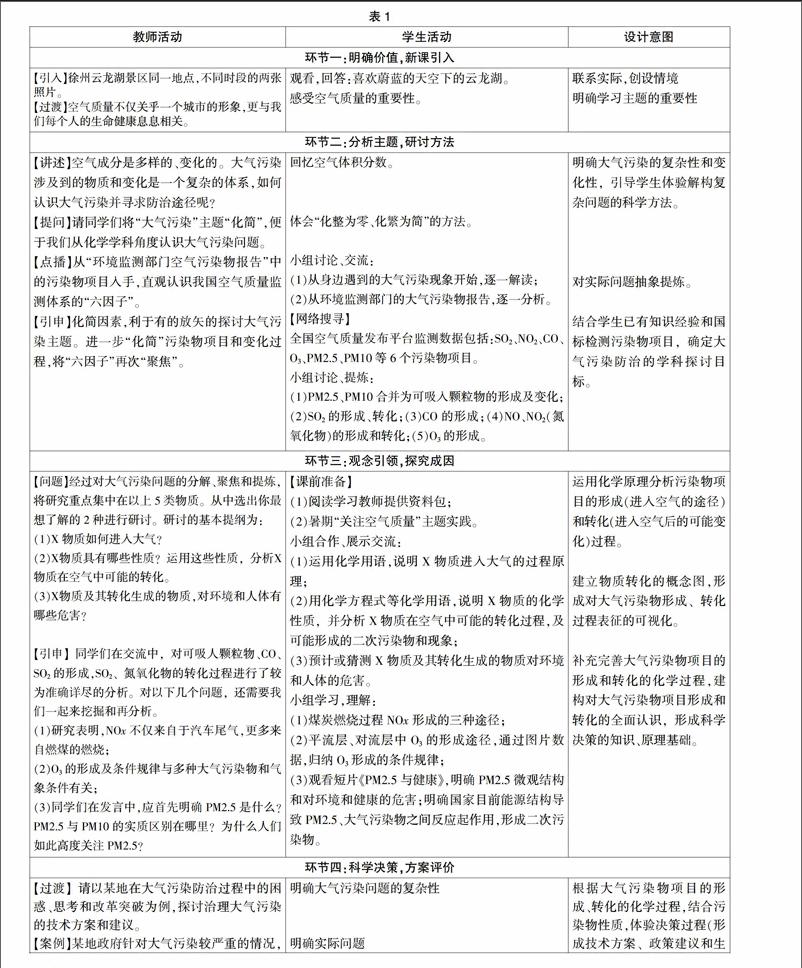

三、教學過程設計(見表1)

四、教學策略分析

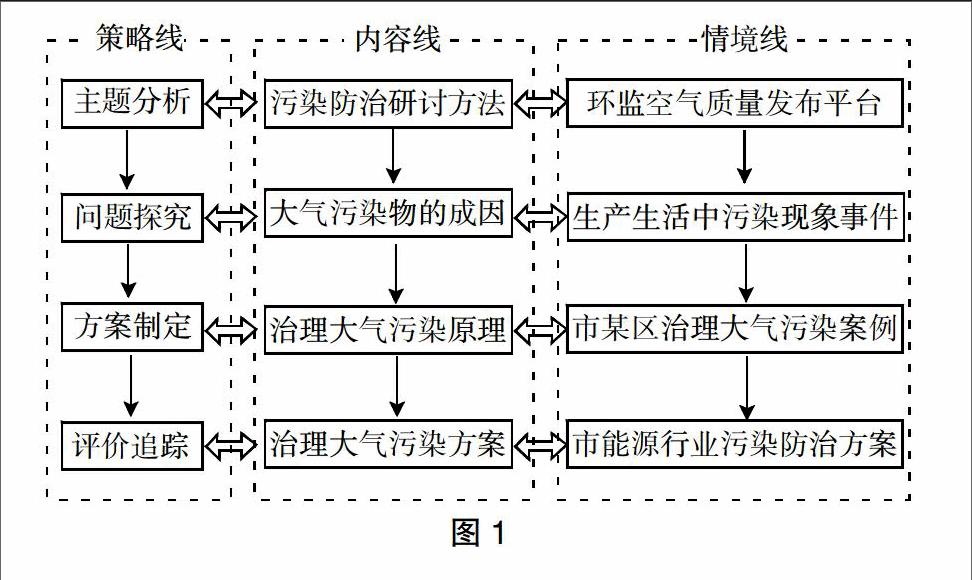

培養學生決策能力的實質是培養學生應用所學知識去研究、解決問題能力的一種綜合水平。圖2從認知心理學角度呈現決策過程框架和決策過程內部表征、外部表現的發生過程。

教學中不僅要樹立決策意識、形成決策態度,更重要的是培養決策能力。決策能力提高的實質就形成對實際問題的經驗圖式,運用化學知識、原理和方法來解決問題。決策的外部表現是本節課堂教學活動設計的依據,包括:行為——治理大氣污染的措施;解釋——解釋大氣污染成因和治理污染的原理;選擇——選擇治理大氣污染的條件、方法等;評價——大氣污染治理技術方案的可行性分析;追蹤——大氣污染治理方案反饋。

實際的決策過程是一個動態的、過程性的行為,具有階段性、連續性和生成性。決策的過程框架提供給決策者進行決策活動的原則性規律,實際的決策過程是具體的、變通的和豐富的。從教學策略層面上看:一方面,實際的決策活動不一定嚴格按照規定的步驟進行,可以將“片斷化的決策”融入課堂教學,即在教師引導下學生對問題提出、問題分析、方案制定、方案選擇、決策實施和決策追蹤等環節的選擇和運用。學生在具體的、適宜的學習情景中提出問題、分析問題,實現對某個具體方案的制定、選擇、實施和追蹤,在某個具體的決策進程中逐個解決學習中遇到的“子問題”,進而逐步解決整個學習問題,在此過程中逐步提升決策能力。

另一方面,決策能力的構成是豐富的,包括發現能力、適應能力、決策的優化能力和直覺的判斷能力等[3]。本課教學中側重從決策的優化能力和適應能力的培養方面進行設計,通過具體真實的治理大氣污染的實例,復習并運用化學知識和原理。如,在二氧化硫治理方案的制定中,學生通過小組合作討論,形成多個方案,教師引導學生從安全性、反應條件、化學反應限度等方面進行分析,最終選出最佳方案。這實際上是一種決策的優化能力培養和強化的手段。二氧化氮的治理方案設計過程中,學生提出了用液氨、汽車尾氣催化反應、改變燃煤條件等多個方案,這些方案在不同的生產生活領域中都有使用,此時學生對治理方案的評價則側重在不同領域中運用的可行性和科學性的分析,實際上更加側重體現決策能力中的適應能力的培養。

參考文獻

[1] 王秀紅,宋敏.化學教學中培養學生決策能力的一般過程及方法研究[J].化學教育,2005(5):23-25

[2] 中華人民共和國教育部制定.普通高中化學課程標準(實驗)[M].北京:人民教育出版社,2003

[3] 宋敏.中學化學教學中學生決策能力的培養[D].長春:東北師范大學,2005:9