基于近代文獻針灸治療不寧腿綜合征的同功穴規(guī)律分析

吳立群,蔣海琳,王富春

(1.廣州中醫(yī)藥大學針灸康復臨床醫(yī)學院,廣州 510405;2.長春中醫(yī)藥大學,長春 130117)

基于近代文獻針灸治療不寧腿綜合征的同功穴規(guī)律分析

吳立群1,蔣海琳2,王富春2

(1.廣州中醫(yī)藥大學針灸康復臨床醫(yī)學院,廣州 510405;2.長春中醫(yī)藥大學,長春 130117)

目的分析近代中文文獻中針灸治療不寧腿綜合征的“同功穴”選用規(guī)律。方法通過計算機檢索中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CNKI)、萬方(Wanfang)、維普數(shù)據(jù)庫(VIP)三大中文數(shù)據(jù)庫,收集針灸治療不寧腿綜合征的文獻,建立針灸處方數(shù)據(jù)庫,運用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),分析針灸治療不寧腿綜合征“同功穴”的選用特點和規(guī)律。結(jié)果共納入有效文獻107篇,選用腧穴105個。分析近代針灸治療不寧腿綜合征“同功穴”主要為足三里、三陰交、承山、陽陵泉;“同功穴”所屬經(jīng)脈主要為足太陽膀胱經(jīng)、足少陽膽經(jīng)、足太陰脾經(jīng),多分布在下肢部和腰背部;“同功穴”特定穴中使用五腧穴和下合穴最多;關(guān)聯(lián)規(guī)則分析顯示穴位間相關(guān)性最高的是陽陵泉→足三里,重視辨癥取穴及局部腧穴的配伍應用。結(jié)論近代針灸治療不寧腿綜合征,選取主治功效相同或相近的“同功穴”,使腧穴配伍產(chǎn)生協(xié)同增效作用,可增強臨床療效。

針灸療法;不寧腿綜合征;同功穴;選穴;數(shù)據(jù)挖掘

[Key words]Acupuncture-moxibustion therapy; Restless legs syndrome; Analogous points; Acupoint selection; Data mining

不寧腿綜合征(restless legs syndrome, RLS)是臨床常見的中樞神經(jīng)系統(tǒng)感覺運動障礙性疾病。主要表現(xiàn)為下肢尤其是小腿部有一種難以表達的異常不適,迫使患者下肢不停地活動,主要發(fā)生于安靜休息、坐下或睡覺時,導致患者產(chǎn)生嚴重的睡眠障礙[1]。2015年流行病學資料顯示,RLS在北美及歐洲國家流行率最高,大約為5.5%~11.6%,亞洲人群相對較低,大約為1.0%~7.5%[2]。該病雖未危及生命,但嚴重影響患者的生活質(zhì)量。主要包括原發(fā)性和繼發(fā)性兩種。原發(fā)性病因尚不明確,繼發(fā)性多見于貧血、糖尿病、葉酸維生素缺乏等所致的疾病。西醫(yī)多用多巴胺類藥物、鎮(zhèn)靜催眠類藥物等緩解癥狀,但由于癥狀惡化和反跳等不良反應常導致治療失敗,且長期應用鎮(zhèn)靜藥容易出現(xiàn)耐藥性[3]。中醫(yī)針灸在治療RLS方面有著良好的療效,在改善癥狀方面有著一定的優(yōu)勢,且選穴用經(jīng)十分豐富,具有一定規(guī)律。

“同功穴”[4]是由王富春教授在腧穴配伍的基礎上結(jié)合多年臨床選穴經(jīng)驗首次提出的一個新概念,對于同一癥狀選取相同主治作用的腧穴進行配伍,提高臨床療效具有指導意義。本研究通過收集近代針灸治療 RLS的臨床研究文獻,運用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進行針灸處方的同功穴選用規(guī)律分析,以期為針灸臨床提供借鑒和參考,更好地提高臨床療效。

1 資料與方法

1.1 文獻收集

1.1.1 文獻來源

計算機檢索收錄于中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CNKI)、萬方(Wanfang)和維普數(shù)據(jù)庫(VIP)三大中文數(shù)據(jù)庫的針灸治療RLS的臨床中文文獻。

1.1.2 檢索方法

以“RLS”“不安腿綜合征”“多動腿綜合征”“不寧腿”“不安腿”“多動腿”與“針灸”“針刺”“電針”“溫針”“灸”“艾灸”“拔罐”“埋線”“穴位注射”“穴位貼敷”分別為主題詞,以AND連接進行模糊組合檢索。

1.2 納入標準

①針灸等腧穴刺激方法治療RLS的中文文獻,文獻類型包括臨床隨機對照試驗、臨床療效觀察、回顧性分析、病例報告等,文獻均有治療前后對照的療效分析。②研究對象主要癥狀為RLS,所采用的診斷與療效評價標準均為國際或國內(nèi)同行公認的通用標準,患者年齡、性別、病程及疾病亞型不限。③干預措施為針灸、針刺、灸法、火罐、埋線、穴位注射、穴位貼敷等以腧穴刺激為主要治療手段,單獨或結(jié)合其他方法治療的臨床研究,刺激腧穴包括十四經(jīng)穴、經(jīng)外奇穴、阿是穴。④接受其所有療效評定標準,凡是該文獻結(jié)局評定為有效者即納入。若兩組對比選取不同的穴位,則選擇療效較好的一組。

1.3 排除標準

①不符合納入標準的文獻;②重復發(fā)表或研究數(shù)據(jù)雷同的文獻;③個案、綜述、動物實驗、機制研究、理論探討等類型的文獻,樣本量小于10例的文獻;④以RLS為次要結(jié)局指標的文獻。

1.4 數(shù)據(jù)提取

根據(jù)納入與排除標準,由兩位評價者獨立進行文獻篩選工作,如遇分歧則由第三方裁定。制定納入文獻的資料提取Excel表格,數(shù)據(jù)提取包括論文標題、研究者及發(fā)表年份、穴位選用情況等資料信息。

1.5 數(shù)據(jù)分析

1.5.1 數(shù)據(jù)的標準化

參考《經(jīng)絡腧穴學》[5],對腧穴名稱、所在部位、所屬經(jīng)脈和特定穴情況等進行規(guī)范化處理。若提及一個或多個夾脊穴,則將該穴歸于夾脊穴;若未提及具體腧穴或只提及某個刺激區(qū)域,如頭皮針等無法歸經(jīng)的腧穴則不予納入。

1.5.2 統(tǒng)計學方法

①將納入的文獻提取數(shù)據(jù)錄入 Excel中,統(tǒng)計選用腧穴,經(jīng)脈和部位使用頻次及頻率,特定穴的頻次和穴數(shù),并用圖表直觀地顯示出來,其中,頻率是腧穴、經(jīng)脈或部位運用頻次占總頻次的百分比。②應用SPSS18.0軟件中的 Aprior算法[6]對數(shù)據(jù)庫進行關(guān)聯(lián)規(guī)則分析并進行網(wǎng)絡可視化處理。支持度描述的是項集A和B在所有事務中同時出現(xiàn)的概率,用于衡量關(guān)聯(lián)規(guī)則在整個數(shù)據(jù)集中的統(tǒng)計重要性;置信度是指在出現(xiàn)項集A的條件下,項集B也同時出現(xiàn)的概率,用于衡量關(guān)聯(lián)規(guī)則的可信程度。通常,有較高的支持度和置信度的關(guān)聯(lián)規(guī)則才是最有意義和參考價值的。

2 結(jié)果

2.1 文獻檢索結(jié)果

按照上述檢索方法,檢索到文獻知網(wǎng)200篇、萬方128篇、維普101篇。剔除重復文獻后得236篇。根據(jù)納入標準和排除標準對文獻進行篩選,最終納入有效文獻107篇,得到107條處方。其中單純針灸療法文獻73篇,針灸等聯(lián)合藥物等其他療法文獻34篇。

2.2 腧穴選用頻次分析

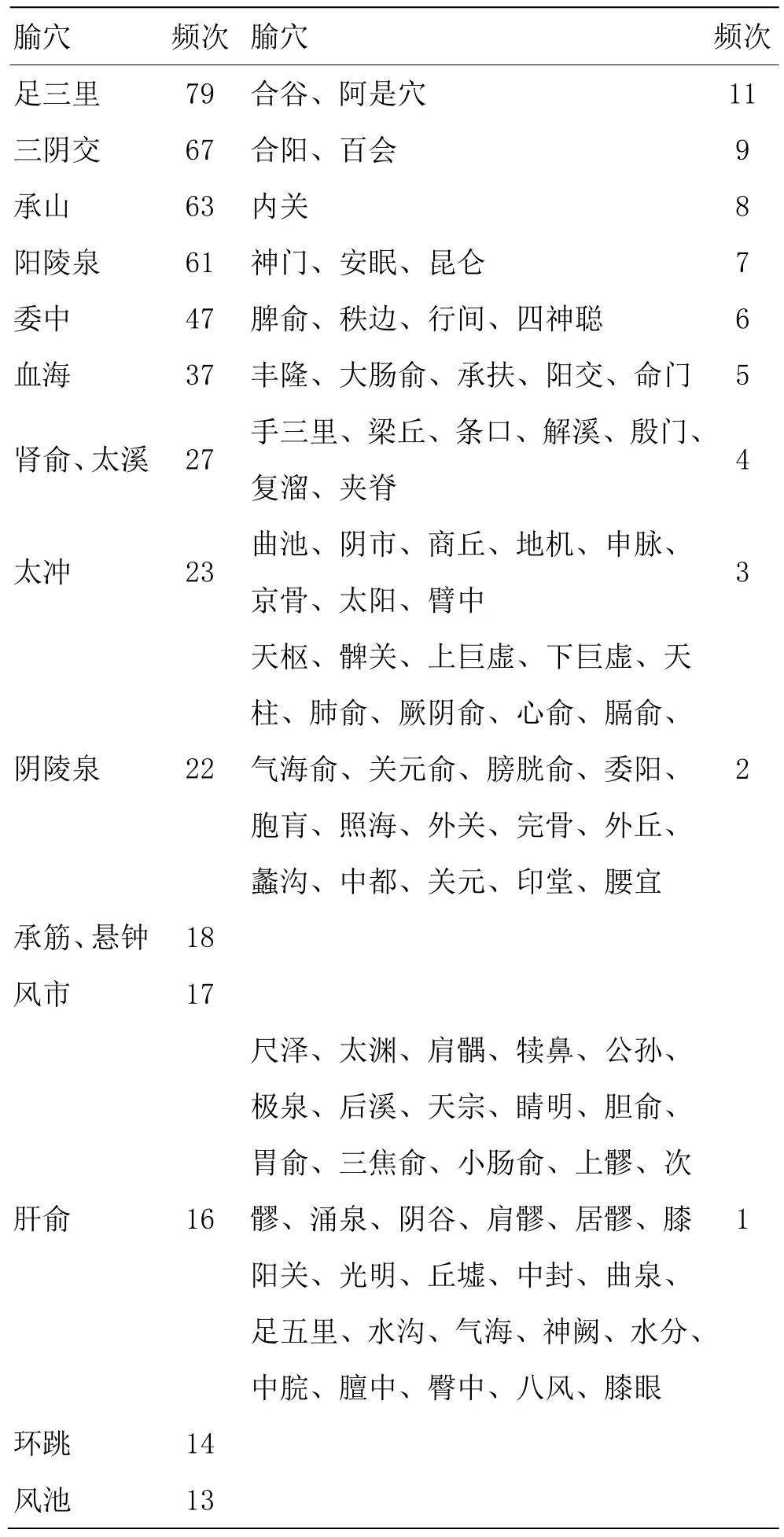

表1 針灸治療RLS腧穴選用頻次

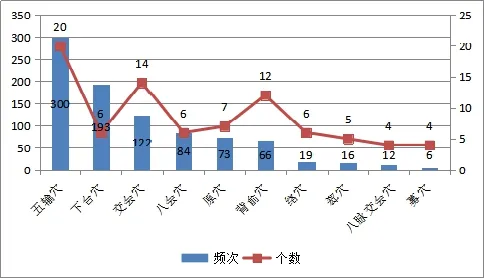

107篇有效文獻中共使用腧穴105個,總腧穴使用頻次799次。其中十四經(jīng)穴95個,經(jīng)外奇穴9個,阿是穴1個。按照穴位頻次由高到低依次排列,穴位選用情況見表1。應用頻次較多的穴位是足三里、三陰交、承山、陰陵泉、委中等。按照用穴頻次和頻率排名,居前15位的腧穴選用情況見圖1。

圖1 針灸治療RLS腧穴前15位選用頻次

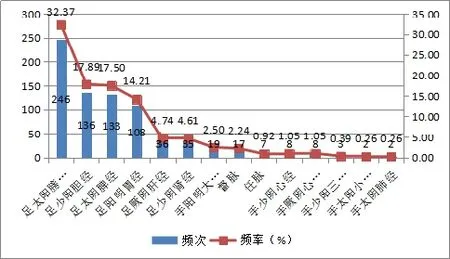

2.3 經(jīng)脈選用頻次分析

107篇有效文獻中選用十四經(jīng)穴95個,總腧穴使用頻次達760次。近代針灸治療RLS選穴遍布十四經(jīng)脈,包括十二正經(jīng)和任督二脈,陽經(jīng)的使用總頻率為69.9%,陰經(jīng)的使用總頻率30.1%。其中足太陽膀胱經(jīng)選用頻率占到了接近1/3,處于絕對優(yōu)勢,而且用穴個數(shù)最多。足少陽膽經(jīng)、足太陰脾經(jīng)的腧穴選用頻率也居于前列。詳見圖2。

圖2 針灸治療RLS經(jīng)脈選用頻次

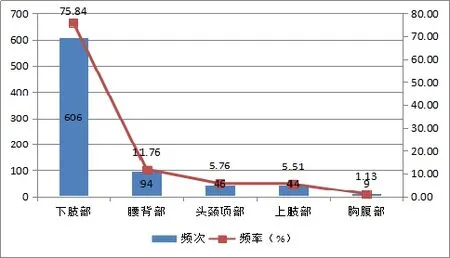

2.4 部位選用頻次分析

由于腧穴作用與腧穴所處部位有關(guān),將人體分為頭頸項部、胸腹部、腰背部、上肢部、下肢部5個部位,對針灸治療RLS穴位的部位選用頻次進行分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn),針灸治療RLS,主要選取下肢部和腰背部。詳見圖3。

圖3 針灸治療RLS部位選用頻次

2.5 特定穴選用情況分析

在本研究中,如果同一個腧穴同時是多種特定穴,則將該特定穴的種類數(shù)記為該特定穴的出現(xiàn)頻次,如一個穴既是輸穴又是原穴,則記為2次,所以特定穴和非特定穴的出現(xiàn)頻次之和大于腧穴的總頻次。近代針灸治療RLS選用特定穴總頻次為826次,非特定穴總頻次為233次,分別占78.0%和22.0%,選用穴數(shù)特定穴84個占68.3%,非特定穴39個占31.7%。由此可見,特定穴在近代治療 RLS中應用相當廣泛,是臨床選穴的主要對象。據(jù)各類特定穴使用頻次來看,五腧穴使用頻次和用穴個數(shù)遙居其他特定穴之首,其次為下合穴。詳見圖4。

圖4 針灸治療RLS特定穴運用情況

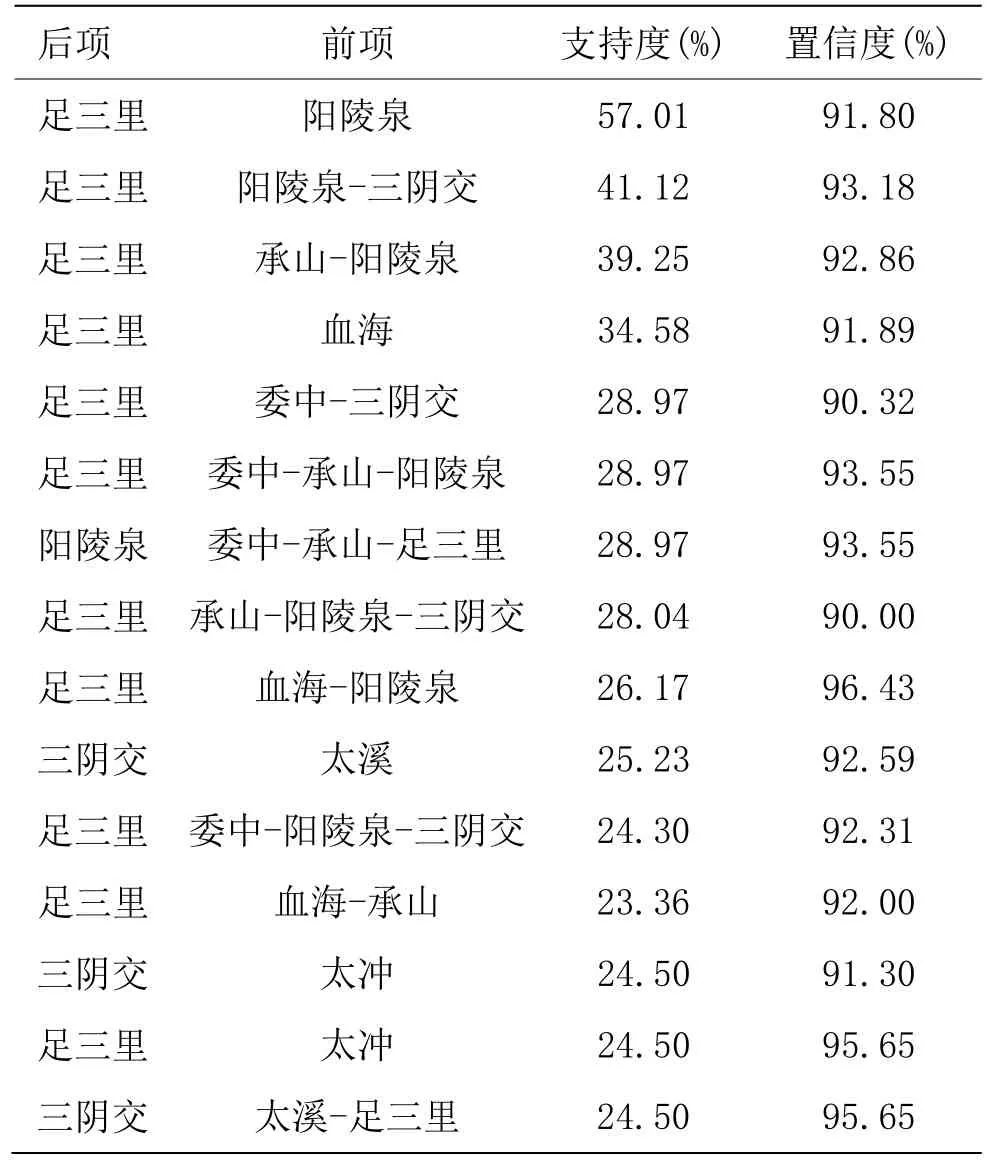

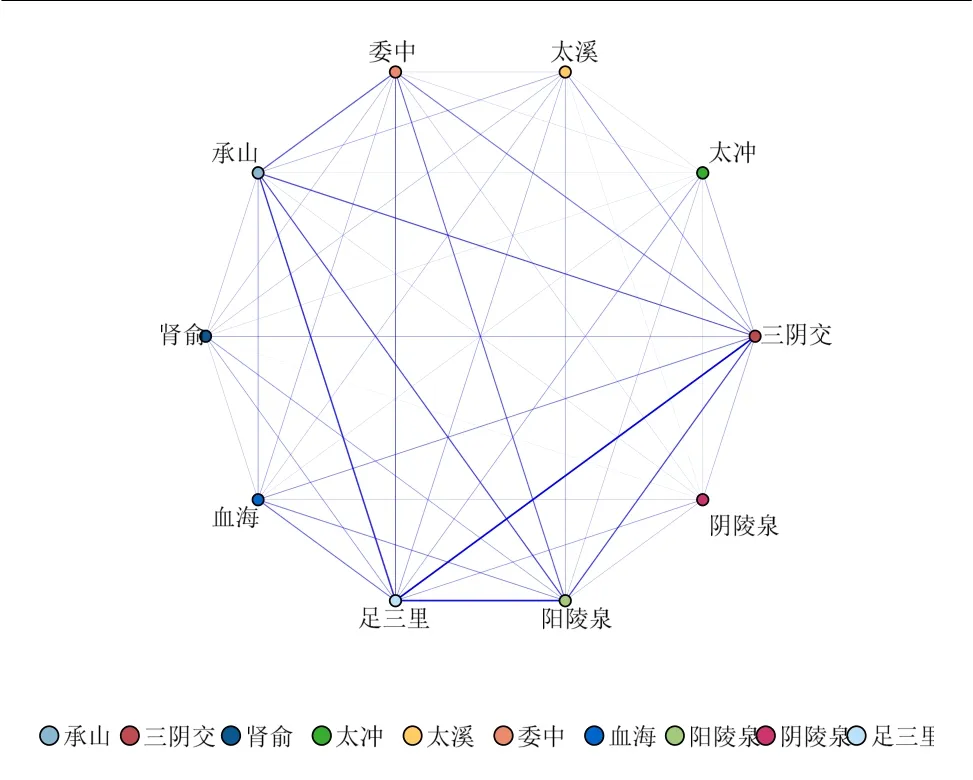

2.6 腧穴配伍關(guān)聯(lián)分析

腧穴配伍關(guān)聯(lián)分析是提示處方中存在的2個或2個以上腧穴之間的配伍形式,該配伍關(guān)聯(lián)的效用性。107篇文獻的單穴處方9個,雙穴處方7個,多穴處方91個。運用SPSS18.0軟件將使用頻次8次以上的21個穴位進行關(guān)聯(lián)規(guī)則分析,設置最小規(guī)則置信度為90.0%,按支持度由高到低排名。支持度最高的腧穴配伍分別是陽陵泉→足三里,陽陵泉-三陰交→足三里等。排在第一位的腧穴配伍項集為“陽陵泉→足三里”,其支持度提示陽陵泉和足三里同時出現(xiàn)在107條處方中的頻率為57.0%,置信度提示在含有陽陵泉的處方中,足三里出現(xiàn)的頻率為91.8%。排名在前15的腧穴配伍情況見表2。根據(jù)表2所得數(shù)據(jù),對不同腧穴間的聯(lián)系進行可視化處理,得到腧穴聯(lián)用組合構(gòu)建網(wǎng)絡圖,詳見圖5。圖中線條的粗細代表關(guān)聯(lián)的程度,線條越粗則關(guān)聯(lián)度越高,反之線條越細則關(guān)聯(lián)度越低。

表2 針灸治療RLS腧穴配伍關(guān)聯(lián)分析

圖5 針灸治療RLS腧穴配伍關(guān)聯(lián)分析

3 討論

不寧腿綜合征屬于中醫(yī)學“痹證”范疇,病機主要為肝腎虧損,氣血不足,筋肉失養(yǎng)而致小腿酸麻脹痛,產(chǎn)生難以名狀的痛苦;或風、寒、濕諸邪客于經(jīng)脈,致脈道不利,氣血運行不暢,肌肉筋脈失于濡養(yǎng)而發(fā)病[7]。《素問·痹論》:“風寒濕三氣雜至,合而為痹也。”“痹在于骨則重;在于脈則血凝而不流;在于筋則屈伸不利;在于肉則不仁;在于皮則寒。”治宜柔肝補腎、補氣養(yǎng)血、疏通經(jīng)絡、溫經(jīng)活血、清熱利濕[8]。

數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為近代文獻的研究提供了新方法,將其繁雜的信息規(guī)范為統(tǒng)一的數(shù)據(jù),并進行關(guān)聯(lián),分析其隱含的邏輯關(guān)系,探討其選應用規(guī)律。王富春教授提出的“同功穴”新概念,即為針對某一癥狀,具有相同主治作用的一類腧穴。對腧穴配伍的協(xié)同增效作用進行了進一步詮釋,可對針灸處方的選擇以及臨床療效的提高起到指導作用。本研究應用現(xiàn)代數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),對近代針灸治療 RLS的中文文獻進行分析,歸納總結(jié)其臨床“同功穴”的選用規(guī)律。

3.1 腧穴選用規(guī)律

本次研究發(fā)現(xiàn),近代針灸治療 RLS常用穴位為足三里、三陰交、承山、陽陵泉等。中醫(yī)學歷來認為足三里有強壯作用而為保健要穴,針刺該穴對人體內(nèi)分泌、消化、神經(jīng)系統(tǒng)起調(diào)節(jié)作用,對血管舒縮功能和機體血液循環(huán)亦有良好的調(diào)整作用[9];三陰交為足太陰脾經(jīng)之腧穴,足三陰經(jīng)之交會穴,脾主肌肉,針之能濡養(yǎng)肌肉,并能滋補肝腎之陰[10];承山為足太陽膀胱經(jīng)輸穴,太陽主一身之表,該穴可祛除在表之邪,通調(diào)經(jīng)氣,且局部治療,可疏通局部經(jīng)絡,改善足部癥狀[11];陽陵泉穴為八會穴之筋會,為經(jīng)之要穴,可以起到養(yǎng)經(jīng)疏脈,緩解肌肉痙攣作用[12]。以上各穴辨證論治與辨癥論治相結(jié)合,調(diào)和氣血,疏通經(jīng)絡,諸癥自除。

3.2 循經(jīng)取穴規(guī)律

本研究結(jié)果顯示現(xiàn)代醫(yī)家針灸治療RLS取穴以陽經(jīng)的腧穴為主,陽經(jīng)腧穴與陰經(jīng)腧穴的使用頻率比例大約是2:1,主要集中分布在足太陽膀胱經(jīng)、足少陽膽經(jīng)、足太陰脾經(jīng)。太陽經(jīng)屬陽,為一身之外藩,有振奮衛(wèi)陽、祛風散寒、疏通經(jīng)絡、緩解肌肉痙攣之效;脾經(jīng)與胃經(jīng)相表里,為后天之本,氣血生化之源,用之可調(diào)理脾胃,補益氣血[13]。《素問·陰陽離合論》:“太陽為開,陽明為合,少陽為樞。”樞,即為樞轉(zhuǎn),是來往氣機交會之處。足少陽膽經(jīng)主氣的生發(fā),通過樞轉(zhuǎn)少陽,驅(qū)除邪氣外出[14]。選用經(jīng)脈扶正與祛邪相結(jié)合,以達陰平陽秘。

現(xiàn)代醫(yī)家注重循經(jīng)取穴,使用經(jīng)脈最多的前六名均為足三陰三陽經(jīng),足太陽膀胱經(jīng)“循髀外后廉下合腘中……以下貫腨內(nèi)”,足少陽膽經(jīng)“以下循髀陽,出膝外廉,下外輔骨之前”,足太陰脾經(jīng)“上腨內(nèi)……上循膝骨內(nèi)前廉”,六條經(jīng)脈循行均經(jīng)下肢,體現(xiàn)“經(jīng)絡所過,主治所及”的特點。從部位選用情況,選穴主要分布在下肢部,其次為腰背部,體現(xiàn)了注重局部取穴,“腧穴所在,主治所在”特點。

3.3 特定穴應用規(guī)律

特定穴的使用頻率遠遠超過非特定穴,其中,五腧穴應用頻次較高,其次為下合穴。根據(jù)標本根結(jié)的理論,四肢在下為根、為本,乃經(jīng)氣之源,加之五腧穴為經(jīng)氣出入流行充盛的部位,加強了針灸治療RLS的效果,擴大了腧穴的主治范圍。下合穴是六腑之氣下合于足三陽經(jīng)的腧穴,是治療六腑病癥的主要穴位。體現(xiàn)針灸臨床注重特定腧穴,特定主治的應用。

3.4 腧穴配伍規(guī)律

在腧穴配伍方面,相關(guān)性最高的是陽陵泉→足三里,其次為陽陵泉-三陰交→足三里。根據(jù)腧穴配伍相關(guān),現(xiàn)代針灸治療RLS前15名均有通過選用足三里、三陰交等補益脾胃的腧穴以治其本,陽陵泉、承山、委中等舒筋緩急的腧穴以治其標,標本兼治加強腧穴間的協(xié)同作用,相輔相成,提高臨床療效。

綜上所述,近代針灸治療RLS“同功穴”主要為足三里、三陰交、承山、陽陵泉;“同功穴”所屬經(jīng)脈主要為足太陽膀胱經(jīng)、足少陽膽經(jīng)、足太陰脾經(jīng);所在部位主要為下肢部、腰背部;“同功穴”的特定穴選用類別主要為五腧穴和下合穴。“同功穴”穴位間相關(guān)性最高的是陽陵泉→足三里,重視辨癥取穴及局部腧穴的配伍應用。“同功穴”是腧穴配伍的基本要素,而腧穴配伍是針灸處方的基礎。針灸治療RLS,應在中醫(yī)整體觀念和辨證論治思想的指導下,將辨證論治和對癥選穴有機地結(jié)合起來,選取主治功效相同或相近的“同功穴”,使腧穴配伍產(chǎn)生協(xié)同增效作用,增強針灸治療RLS的臨床療效,為針灸臨床實踐提供新思路。

[1] 賈建平,陳生弟.神經(jīng)病學[M].第7版,北京:人民衛(wèi)生出版社,2013:419.

[2] Koo BB. Restless Leg Syndrome Across the Globe:Epidemiology of the Restless Legs Syndrome/Willis-Ekbom Disease[J]. Sleep M ed Clin,2015,10(3):189-205.

[3] 廖裔學.不寧腿綜合征的診斷和治療[J].柳鋼科技,2015,(2):55-56.

[4] 王富春.試論“同功穴”[J].世界針灸雜志,2015,26(1):24-27.

[5] 劉清國,胡玲.經(jīng)絡腧穴學[M].北京:中國中醫(yī)藥出版社,2006:53-205.

[6] Agrawal R, Srikant R, Bocca J, et al. Fast Algorithms for Mining Association Rules[C]. Santiago: Proceedings of the 20th international Conference on Very Large Databases,1994:187-199.

[7] 馬必委,王德偉,林豪,等.針刺配合溫熱足療治療不安腿綜合征療效觀察[J].上海針灸雜志,2012,31(6):419-420.

[8] 辛捷,雷正權(quán),李翠娟.中醫(yī)對不安腿綜合征的認識及治療研究進展[J].現(xiàn)代中醫(yī)藥,2016,36(5):108-111.

[9] 公翠蘭,張愛琴.穴位注射法治療不安腿綜合征20例[J].現(xiàn)代中西醫(yī)結(jié)合雜志,2004,13(8):1036.

[10] 劉桂林.針刺結(jié)合中藥治療不安腿綜合征50例[J].實用中醫(yī)藥雜志,2016,32(3):215-216.

[11] 劉桂林.針灸加穴位注射治療不安腿綜合征49例[J].上海針灸雜志,2001,20(6):22.

[12] 陳丹,姚杰,傅艷群.聯(lián)合透析配合針刺治療不安腿綜合征的臨床分析[J].蛇志,2015,27(3):268-270.

[13] 張俊,楊白燕.淺談不安腿綜合征的針灸治療體會[J].針灸臨床雜志,2007,23(4):28.

[14] 陳星.王寅針灸治療不安腿綜合征經(jīng)驗總結(jié)[D].北京中醫(yī)藥大學,2012.

“973計劃”專欄簡介

“973計劃”專欄創(chuàng)建于《上海針灸雜志》2008年第11期和Journal of Acupuncture and Tuina Science2008年第6期。目的是基于當時已有4項針灸理論基礎研究領(lǐng)域的“973計劃”立項,特辟專欄專門刊登“973計劃”資助的論文,縮短出版流程,快速報道“973計劃”項目中針灸領(lǐng)域的最新學術(shù)成果。

目前,在針灸理論基礎研究領(lǐng)域國家科技部共立項9個“973計劃”項目。(1)絡病學說與針灸理論的基礎研究(首席科學家吳以嶺教授),主要研究絡病學說的科學基礎。(2)基于臨床的經(jīng)穴特異性研究(首席科學家梁繁榮教授),圍繞針灸理論的基本問題——經(jīng)穴特異性問題,探討針灸基本原理。(3)基于臨床的針麻鎮(zhèn)痛的基礎研究(首席科學家韓濟生院士),闡明針刺麻醉鎮(zhèn)痛的理論依據(jù)和科學內(nèi)涵,為針麻臨床的推廣應用提供科學依據(jù)。(4)灸法作用的基本原理與應用規(guī)律研究(首席科學家吳煥淦教授),深入研究灸法的理論內(nèi)涵與作用機制,從灸法的臨床現(xiàn)象提煉出理論規(guī)律,為灸法臨床療效的提高提供理論支撐和科學依據(jù)。(5)確有療效的經(jīng)穴效應相關(guān)基礎研究(首席科學家許能貴教授),以確有療效的經(jīng)穴效應——“面口合谷收”為切入點,深入探尋經(jīng)脈體表與體表上下之間特異性聯(lián)系的生物學機制,詮釋經(jīng)絡理論的科學內(nèi)涵,進一步闡明穴位主治作用的規(guī)律和機制。(6)針刺對功能性腸病的雙向調(diào)節(jié)效應及其機制(首席科學家朱兵教授),選擇功能性腸病為切入點,以針灸傳統(tǒng)理論、針灸臨床實踐以及現(xiàn)代研究證據(jù)為指導,采用系統(tǒng)生物學、腦科學、基因敲除技術(shù)等多學科結(jié)合的方法手段,系統(tǒng)研究針灸調(diào)整和維持機體“穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)”的雙向調(diào)節(jié)效應的規(guī)律及其相關(guān)的生物學基礎。(7)經(jīng)穴效應循經(jīng)特異性規(guī)律及關(guān)鍵影響因素基礎研究(首席科學家梁繁榮教授),運用多學科研究方法和手段,基于臨床,深入闡明經(jīng)穴效應循經(jīng)特異性基本規(guī)律和關(guān)鍵影響因素,揭示經(jīng)穴效應循經(jīng)特異性多環(huán)節(jié)靶向調(diào)節(jié)的生物學基礎。(8)基于臨床的針麻鎮(zhèn)痛與機體保護機制研究(首席科學家萬有教授),以針麻臨床常見的手術(shù)病種為載體,闡明針麻鎮(zhèn)痛與重要臟器保護的作用與機制,明確針麻臨床應用價值,為針麻的臨床推廣應用提供科學依據(jù)。(9)基于臨床的灸法作用機理研究(首席科學家吳煥淦教授),以灸法臨床確有療效的病癥為載體,揭示艾灸效應的內(nèi)源性調(diào)節(jié)、修復和保護機制,證實得氣、灸溫、灸材是影響灸效的關(guān)鍵因素并揭示其生物學機制。

我們熱烈歡迎“973計劃”各項目組的專家和學者踴躍投稿,快速發(fā)布新的研究成果,共同打造針灸精品欄目,促進針灸學術(shù)的交流與傳播。

Modern Literature-based Analysis of Regularities in Analogous Points for Acupuncture and Moxibustion Treatment of Restless Legs Syndrome

WU Li-qun1, JIANG Hai-lin2, WANG Fu-chun2. 1.Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine Medical School of Clinical Acupuncture and Rehabilitation,Guangzhou 510405,China;2.Changchun University of Traditional Chinese Medicine,Changchun 130117,China

ObjectiveTo analyze regularities in selection of analogous points for acupuncture and moxibustion treatment of restless legs syndrome in modern Chinese literature. Three large Chinese databases, China National Knowledge Infrastructure (CNKI), Wan Fang database (Wanfang) and VIP Database (VIP), were searched by computer to retrieve literature on acupuncture and moxibustion treatment of restless legs syndrome. A database of acupuncture and moxibustion prescriptions was set up. The characteristics of and regularities in selection of analogous points for acupuncture and moxibustion treatment of restless legs syndrome were analyzed by use of data mining techniques.ResultsA total of 107 related articles were included, involving 105 selected acupoints. The main analogous points for modern acupuncture and moxibustion treatment of restless legs syndrome are Zusanli, Sanyinjiao, Chengshan and Yanglingquan. The main meridians that the analogous points belong to are the Bladder Meridian of Foot-Taiyang, the Gallbladder Meridian of Foot-Shaoyang and the Spleen Meridian of Foot-Taiyin. Most of these acupoints are distributed on the lower limb and the lumbodorsal region. The most frequently used specific points that the analogous points belong to are Five Shu points and lower He-Sea point. Association rule analysis shows that the points that are most highly correlated are Yanglingquan and Zusanli. Attention is paid to acupoint selection based on syndrome differentiation and compatible application of local acupoints.Conclusions Selection of analogous points that have the same or similar indications for modern acupuncture and moxibustion treatment of restless legs syndrome makes acupoint combinations produce a synergistic effect and can improve the clinical therapeutic effect.

R246.6

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2017.07.0860

1005-0957(2017)07-0860-06

2017-02-26

國家重點基礎研究發(fā)展計劃(2014CB543100)

吳立群(1995—),女,2013級學生,Email:982373676@qq.com

王富春(1961—),男,教授,博士生導師,Email:fuchenwang420@126.com