耳廓形成與耳穴分布的倒置

盧湘岳

(華東師范大學,上海 200062)

耳廓形成與耳穴分布的倒置

盧湘岳

(華東師范大學,上海 200062)

審視耳廓發育過程的照片后發現,耳廓大部分來自耳丘底下的隆起。糾正了教科書所認為的耳廓是由第一鰓溝周圍的6個小丘樣結節形成的這一結論。此發現,為按耳廓發育過程進行耳穴定位標準化的考慮提供了依據,并闡釋了耳穴在耳廓上的分布恰似一個倒置的身體,頭朝下、腳朝上這一現象的原因。

穴位研究;生理學;胚胎;耳廓;耳穴;耳丘;反射區

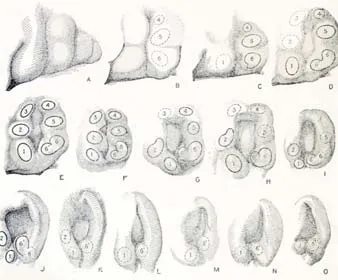

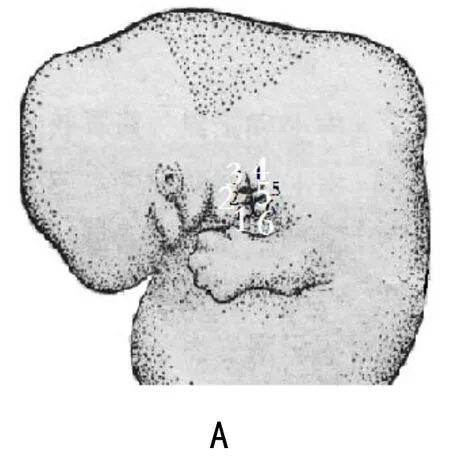

喬治·L·斯特里特(George L. Streeter)于1922年,在研究人類胚胎耳廓發育的照片后認為,耳廓從簡單鰓弓狀態,到原始耳廓確立的整個過渡時期,都基于鰓小丘的出現和消失[1]。小丘,被作者解釋為耳廓的原基間充質密集增生的更為活躍的聚集。圖1采用不同的放大,使得結構表現為相同的大小。A到C為胚胎5~11mm;D到G為胚胎13~14mm;H到K為胚胎15~18mm;L到O為胚胎18~33mm。同時該圖對6個耳丘用阿拉伯數字進行了命名,耳丘的數字名稱一直沿用至今。

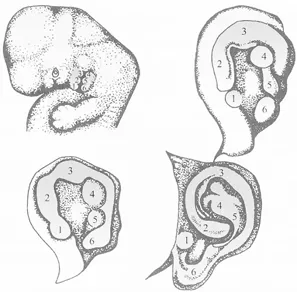

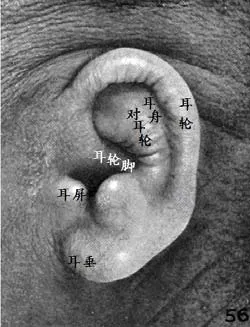

新版的教科書中的圖解中,標示耳廓上的耳甲和整個對耳輪,都來自第4、第5小丘;耳輪腳來自第2小丘[2]。1~6表示6個耳丘的發生與演變。詳見圖2。

然而,本文通過追蹤耳廓的胚胎來源,及仔細研究胚胎耳廓演變的照片后,注意到,胚胎耳廓上,6個耳丘底下,同時存在著發育著的隆起,正是這樣的隆起,形成了耳輪腳、耳甲和整個對耳輪。

圖1 鰓小丘的出現和消失,以及在下頷和舌骨條中的改變

1 照片觀察

1.1 柱狀胚胎上的耳廓原基

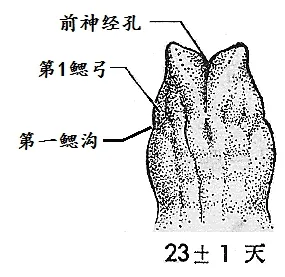

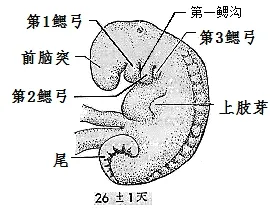

當胚盤卷攏成柱狀胚胎后,柱狀胚胎由內向外增殖,變粗,變長,此時柱狀胚胎的頂端,出現第一鰓溝和第一鰓弓的萌芽[3](見圖3)。隨后,柱狀胚胎彎曲成“C”形(見圖4)。我們注意到,第一鰓溝及兩邊的鰓弓,就是生成耳廓的場所。

圖2 耳廓的發生

圖3 胚胎的第一鰓溝溝槽

圖4 柱狀胚胎彎曲

1.2 耳丘下的胚胎組織的生長

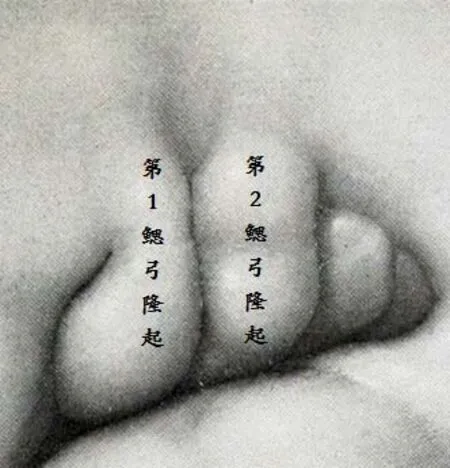

由圖5可見,胚胎生長到5mm時,第一鰓溝兩邊,有第1鰓弓的隆起和第2鰓弓隆起[1]。此時,鰓弓隆起上,還未分化出6個鰓弓小丘。

圖5 胚胎5mm時鰓溝處的照片

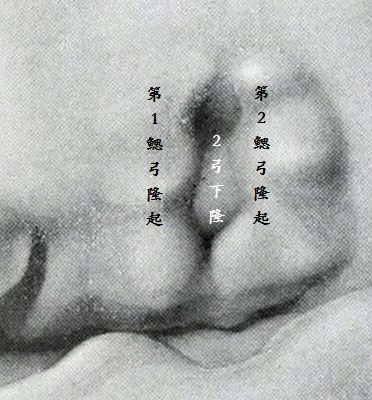

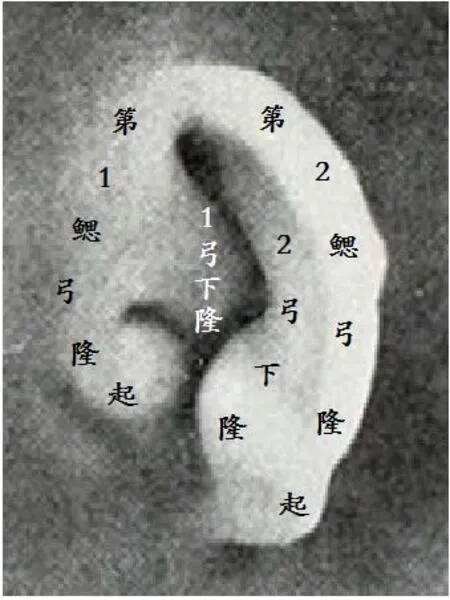

胚胎生長到13mm時,在鰓弓的隆起上,出現6個小丘。在第2鰓弓隆起的3個小丘下面,生長出1個新隆起。為敘述方便,將其暫名為“2弓下隆”。詳見圖6。

圖6 胚胎13mm鰓溝處的照片

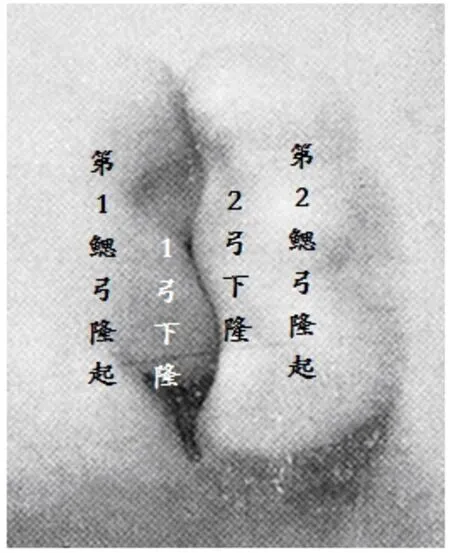

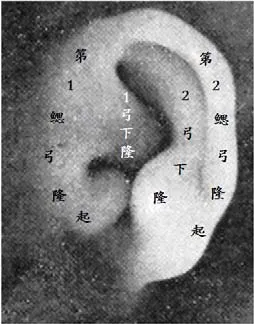

胚胎生長到15mm時,“2弓下隆”向體表方向生長,抵近鰓溝溝口,其邊緣同第2鰓弓隆起接合;同時,第1鰓弓隆起的下面,生長出新隆起(暫稱其為“1弓下隆”),其上端,與第1鰓弓隆起的中部融合。詳見圖7。

圖7 胚胎15mm鰓溝處的照片

由圖8可見,胎兒生長到49mm時,第2鰓弓隆起上,原先的3個小丘,融合、遷移成一條長邊帶(圖8的右側),并且在近頭端與第1鰓弓隆起融接;而“2弓下隆”,繼續生長;同時,“1弓下隆”長的寬大。

圖8 胎兒49mm鰓溝處的照片

胎兒生長到52mm時,“2弓下隆”和“1弓下隆”,發展成占據耳廓面積的近半。詳見圖9。

圖9 胎兒 52mm原始耳廓的照片

胎兒生長到135.6mm時,“2弓下隆”最終構成了人耳的耳舟、對耳輪等部位。“1弓下隆”最終構成了人耳的耳輪腳。而早期出現的第1鰓弓隆起和第2鰓弓隆起最終構成了耳屏、耳垂和耳輪。詳見圖10。

圖10 胎兒135.6mm時的耳廓

1.3 耳廓各部來源的分布

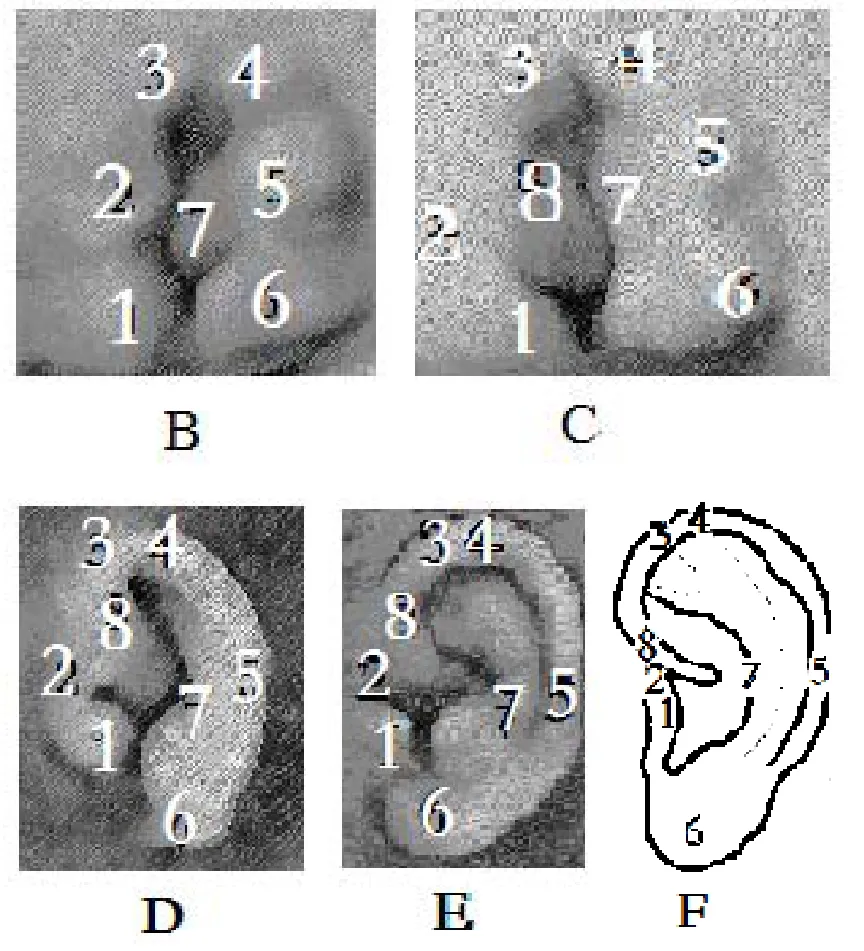

以上的觀察表明,耳廓上的細胞不僅僅來自于第一鰓溝周圍的6個小丘樣結節,還來自6個小丘底下的隆起。也就是,除了耳丘1~6外,耳廓上的細胞還來自7“2弓下隆”和8“1弓下隆”。詳見圖11。

圖11 人類耳廓的發生

2 觀察結果

①在胚盤卷攏成柱狀時,第一鰓溝溝槽在柱狀胚胎上,處于向著頭端的外方開口列布的狀態。當柱狀胚胎彎曲成“C”形后,第一鰓溝溝槽,呈現向下伸展,處于“倒置”狀態。②整個耳廓并不都是來自胚胎第一鰓溝周圍的6個小丘樣結節。在6個小丘樣結節底下,還存在正在發育的隆起,這樣的隆起,最終占據了耳廓的大部分面積。

3 討論

3.1 耳廓“被倒置”

法國醫師Paul Nogier在1954年提出耳部反射區的概念[4]。他認為耳朵的每個反應點部位,都對應到特定的身體區域。而反射區的分布,類似于倒置嬰兒的形狀[5]。中國國家技術監督局頒布的《標準耳穴定位示意圖》[6]中,耳穴的分布也是呈現倒置人體的形狀。

在學術交流時,針對為什么耳廓上的反射區和耳穴的分布會“倒置”這一問題,有學者引用“生物全息律”進行說明[7-9]。然而,由實踐所得出的情況與其相悖[10]。還有學者引用德國生物學家赫克爾提出的生物重演律[11],認為耳廓由在四腳行走動物接近頭部后方的水平位置,變為在人頭中部的豎直位置,使耳廓倒垂下來[10]。可是,實際觀察貓、狗、虎等四腳行走動物后,注意到人以及這些動物,其耳尖到耳孔的連線,都同樣是處于大體豎直的位置。不相同的是鼻子,四腳行走動物的鼻梁是處于接近水平位置的。可見,人的直立,并沒有令耳廓倒垂下來。

本文的結果,說明了這種反射區和穴位分布“倒置”的現象,是由于柱狀胚胎彎曲而造成的。這為耳廓上反射區分布及耳穴分布規律的研究,提供了組織胚胎學上的依據。

3.2 第一鰓溝及鰓弓下的隆起

3.2.1 隆起與耳丘的來源

本文的觀察中提及占人類耳廓面積大部分的耳舟、對耳輪和耳輪腳等部位,不是由鰓弓上的6個耳丘演化而來,而是來自于“2弓下隆”和“1弓下隆”。

耳廓,由彈性軟骨(Elastic Cartilage)支撐。可是,來自耳丘6的耳垂,卻沒有軟骨。與耳垂的組織來源不同,彈性軟骨的祖始細胞源自臟壁中胚層。這現象提示,耳廓各部位在胚胎中胚層內的始祖細胞,可能不在同一生長路徑上。這或可為研究先天性外耳疾病提供啟發,并為探究耳廓反射區和耳穴分布呈現的“體表內臟相關”現象開拓新思路。

3.2.2 追尋遺傳基因的生長傳遞路徑

哺乳動物的胚胎發育有共性。耳廓形狀和大小,是豬品種的重要特征。在染色體研究中,已經發現存在豬5號染色體變異顯著影響耳面積的現象[12]。根據本文的工作,追究耳廓上相關染色體的胚胎中胚層來源,或可追尋到遺傳基因在不同生長路徑上的位點,這也為人類的先天性外耳疾病研究開拓新的思路。

3.2.3 耳穴國際標準化的依據

在耳穴國際標準化工作中,中國、美國、法國、德國、意大利等國家的學者,都提出了各自的方案[13-14],于是出現了穴名混雜及定位標準不統一的現象。這嚴重阻礙了耳穴學術研究的發展[15]。

依據本文的結果,我們認為,如果參照耳廓的發育過程及耳廓組織學的特點來考慮耳穴定位的標準化,可以體現出耳穴分布的定位標準具有組織胚胎學依據。這將使得耳穴定位標準和命名的統一,建立在人體的自然特征上,限制了定位和命名的隨意性。

3.3 深入進行耳廓組織學的追蹤

本文未能提供耳廓各部的組織學資料。若能借助組織學的分析方法,形成一張《耳廓組織學分析三維結構圖》,或許可以為“耳廓,不僅僅來自第一鰓溝周圍的6個小丘樣結節,還來自小丘底下的隆起”這個論斷提供輔助證據。盡管我們已經知道“1弓下隆”和“2弓下隆”成形后的組織成分,都是彈性軟骨,而耳垂內沒有軟骨。

美國密歇根大學陳福俊博士,為筆者提供了必需的資料,并與本文作者進行了有益的討論。特此致謝。

[1] Streeter GL. Development of the Auricle in the Human Embryo[M]. Washington: Carnegie Institution of Washington, Department of Embryology,2013:2-6.

[2] 高英茂,李和.組織學與胚胎學[M].第2版.北京:人民衛生出版社,2010:28-31.

[3] Moore KL. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology[M]. 2nd Ed, Toronto: WB Saunders Company,1977:147-350.

[4] 安德烈亞斯.歐洲對中醫的貢獻——特別關注耳部針刺與激光針刺[C].第三屆世界中醫藥教育大會,2013:3.

[5] 趙百孝,林岷瑜.法國耳穴療法[C].2011中國針灸學會年會,2011:2.

[6] 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局、中國國家標準化管理委員會.耳穴名稱與定位(GB/T13734-2008)[S].北京:中國標準出版社,2008.

[7] 張穎清.生物全息律[J].自然雜志,1981,4(4):243-248.

[8] 張穎清.全息胚學說與穴位經絡的實質[J].山東中醫學院學報,1987,11(1):2-11.

[9] 杜昌華.以生物全息律為依據探索耳穴分布規律[J].中國針灸,1997,17(5):308-311.

[10] 張恩和.耳穴分布規律的機制探討[J].云南中醫學院學報,1989,21(4):7-8.

[11] 朱洗.生物的進化[M].北京:科學出版社,1958:529-530.

[12] 李平華.豬5號染色體耳面積QTL精細定位及其因果基因的初步鑒別[D].江西農業大學,2012.

[13] 鄭亮.針灸國際標準化現狀與對策分析[D].山東中醫藥大學,2012.

[14] 王磊.耳穴國際標準化的現狀分析與對策研究[D].北京中醫藥大學,2012.

[15] 王磊,周立群,趙百孝.關于耳穴名稱與定位國際標準研究的思考及對策[J].中國針灸,2011,31(2):79-82.

The Development of Auricle and Inversion of the Distribution of Auricular Points

LU Xiang-yue. East China Normal University,Shanghai 200062,China

From the pictures presenting the development of auricle, it’s found that the auricle is substantially derived from the protrusion beneath auricular hillocks, which has corrected the conclusion in textbook holding that the auricle develops from the six hillocks around the first branchial cleft fistula. This finding provides evidence for the standardization of auricular points locations based on the development of auricle, and also explains why the distribution of auricular points on the auricle is like a reverse human body.

Research on acupoints;Physiology; Fetus; Ear auricle; Auricular points; Auricular hillocks; Reflective zone

R245

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2017.07.0866

1005-0957(2017)07-0866-04

2017-01-30

盧湘岳(1938—),男,副研究員,Email:luxiangyue2@163.com