關注創作源頭:音樂課堂的智慧選擇

吳琳

現在的音樂課堂,普遍以關注教法為主,教師的關注點大多放在執教者是“怎么教”的,若教師能換一個視角,多從“教什么”來思考,將重心放在教學目標和教學內容上,對把握好一節課主線的作用更大。那究竟要教些什么呢?筆者認為,要先從創作者的角度出發,追尋他創作的活水源頭,這樣才能理解他創作的音樂,并把音樂中的每一個細節準確地傳遞給學生。

一、轉換一個視角,體會創作意圖

翻開音樂課本,“教什么”似乎顯而易見,其實卻是一個不大不小的難題:音樂課程中沒有明顯呈現,教學參考中也沒有確定的教學內容,僅有教學建議下的一條思路設計提示。到底怎么確定教學內容呢?其實教學內容就藏在歌曲的每一個個音符和節奏里,只有細心挖掘才能看見、看準、看透。一段旋律,只要略懂樂譜的人都能大致唱出,但最有價值的教學內容并不僅限于簡單的會唱,而是讀出作曲家的創作意圖,明白編寫者的用心。

《捉泥鰍》是一首富有濃郁田園風格及生活情趣的臺灣校園歌謠,展示了一幅動人的田間嬉戲圖。旋律在逐漸變化中層層遞進,推向高潮,生動地描繪出孩童田間嬉戲的形象。在教參里只有這幾句介紹,再觀樂譜也只有短短六個樂句,“教什么”似乎很模糊。先看歌詞“池塘的水滿了,雨也停了,田邊的稀泥里到處是泥鰍”,而現在的孩子多生活在城市里,早已沒有這樣的生活體驗,沒有捉過泥鰍,也不知道為什么在夏天雨后容易捉到泥鰍,所以教學的重點不是“怎么教”——用什么樣的方式教會學生們演唱這首歌曲,而是“教什么”——讓學生體驗到田園生活的快樂,感受到創作者的匠心獨運。

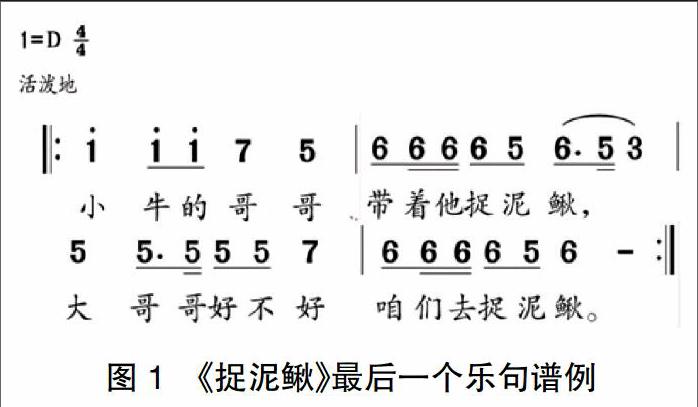

再看歌曲最后一個樂句:“小牛的哥哥/帶著他捉泥鰍,大哥哥好不好/咱們去捉泥鰍”,從譜面上可以看到反復記號需要演唱兩遍(見圖1),而這簡單的重復里蘊含著創作者的想法和意圖。第一遍是小牛告訴哥哥想去捉泥鰍的事實,反復以后更加強烈地表達了小牛想去捉泥鰍的愿望,心情由“想去”變成了“乞求”,這情緒的細微差異就被一個簡單的表情記號交代了,由此這個記號似乎就不是那么簡單機械了,如果不在這記號處做片刻停留,豈不是辜負了一道美麗的教學風景?而這樣的知識其實就隱藏在教學內容之中,但往往容易被一句簡單的“讓我們根據反復記號,唱兩遍”一帶而過。

二、轉變一個觀念,讓“難點”不再難

在確定好教學內容的基礎上,接下來就是教學的重難點。蘇少版三年級上冊的《樹葉兒飄飄》一課,樂曲里出現了切分節奏,學生掌握起來有難度。對此,有的教師千方百計地站在教法的基礎上,引導學生放慢速度讀,解釋切分節奏的時值,這種教學方式往往枯燥乏味,教學效果大打折扣。而另一位教師則是站在創作者寫作歌曲的角度,從作者采用切分節奏的原因入手引導學生掌握切分節奏。她先讓學生讀歌詞內容,而在切分節奏的歌詞處刻意強調:“這片樹葉是怎么飄的?是X XX X X樹葉兒飄飄,蕩到天空(拿樹葉動作往下),還是X XXXX樹葉兒飄飄,蕩到天空(撒樹葉動作往上)?”這位教師不僅讓學生耳聽節奏,更讓學生親眼見到樹葉是怎么飄動的,引導學生明白創作者就是在寫作的時候聯想到了樹葉飛舞時的樣子才將切分運用到節奏中去的,切分節奏的出現改變了樹葉飛舞的狀態,讓歌曲有了生命力。如此學生一下子就明白了其中的奧妙,輕松高效地解決了重難點。

一樣的重難點可以有不一樣的教學方法和教學效果。表面上是“怎么教”的區別,其實第二位教師在解決問題時更多考慮了作曲家為什么這樣創作,將難點節奏同小樹葉的飄落相聯系,引導學生直觀地對比和分析節奏,以加深對節奏的體驗和認識。這樣既教會了節奏,又豐富了音樂內涵。這種啟發式的課堂會培養出越來越有創造力的學生,他們如果以后有機會參與創作,也會把這樣的靈感帶入作品中。

三、轉化一個經驗,發現拍號中的秘密

在教學時,很多教師從教學經驗出發,會給學生們提出類似于這樣的問題:“這段音樂是幾拍子的?”“強弱規律是什么?”“速度怎么樣?”很多學生在教師一次次的訓練中熟練地掌握了各種節拍的動作。音樂的節拍、節奏、速度這些要素當然是十分重要的,可為什么在特定的樂曲里要用特定的拍號、速度呢?學生知其然卻不知其所以然,這樣的教學設計未免讓音樂失去了意義。

以一年級的《雁兒飛》一課為例,最常見的教法是請學生聽音樂,找出歌曲的強拍,判斷歌曲的拍號和速度,或者直接出示三拍子的節拍:3/4 X XX ︳和強弱規律:● ○ ○ ,讓學生跟讀。這樣按部就班的教法自然沒有錯誤,但學生很難體驗到音樂學習的樂趣。一位音樂名師在教授這部分內容時這樣引導學生:“孩子們,你們見過美麗的大雁嗎?誰能模仿大雁飛舞時的樣子?”簡單一句話立刻吸引了學生們的注意力。教師接著播放伴奏:“大雁們,讓我們在音樂聲中翩翩起舞吧。” 學生們仔細聆聽音樂,都有模有樣地學著大雁的樣子。有個別學生快速“扇動著翅膀”,對此,教師立刻發問:“有的孩子飛舞得很快,他是大雁嗎?”學生快速做出正確判斷:快速扇動翅膀的是蝴蝶,大雁應該是慢慢飛行。通過對比告訴學生:作曲家是非常有智慧的,他在寫這首歌的時候和你們有同樣的感受,所以他根據大雁飛舞時的狀態給出了音樂的速度,不是 “小蝴蝶”一樣快速,而是“大雁”飛舞時的中速,拍號也不是活潑的二拍子,而是優美的三拍子。通過總結,學生馬上關注到歌曲的音樂要素,而且每個學生都從體驗中學習到音樂知識,也收獲了快樂。通過轉化原有的經驗,從創作者的角度探究現實生活中的東西,才能更接近現實, 更升華書本知識。

四、結語

其實,音樂課本中所寫的教學內容畢竟是很有限的,更多的知識和體驗,是需要慢慢挖掘的。作為音樂教師,不能僅僅滿足于教會學生唱幾首歌,而是要帶給學生遠超教材局限的見識。如果能站在創作者的角度用心琢磨,將他們內心真實想表達的情感、巧思拿出來,讓學生進一步體會里面蘊含的情趣,感受音樂帶來的美的享受,這樣的教學才會更加有意義。因此,作為音樂教師,要深入挖掘知識內容,理解創作者的所思所想,準確對作品里每一個細節做出思辨和凝練,并用智慧的方式,把那些看不見的知識變得清晰透徹,讓學生看得見、學得會、記得清,最終學有所得,得有所用。

(責任編輯 張慧籽)