中國(guó)創(chuàng)新文化之短板現(xiàn)象成因分析

高錫榮,吳少飛,柯 俊

(重慶郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,重慶 400065)

中國(guó)創(chuàng)新文化之短板現(xiàn)象成因分析

高錫榮,吳少飛,柯 俊

(重慶郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,重慶 400065)

基于創(chuàng)新文化短板成因模型,以《論語(yǔ)》和中國(guó)近現(xiàn)代發(fā)生的重大社會(huì)事件為內(nèi)容分析材料,查找了中國(guó)創(chuàng)新文化短板現(xiàn)象的深層原因。創(chuàng)新文化的第一類短板主要源于先天傳承的傳統(tǒng)文化缺陷;第二類短板主要源于后天產(chǎn)生的社會(huì)裂變傷害和外來(lái)文化侵蝕;第三類短板同時(shí)源于先天傳承的傳統(tǒng)文化缺陷和后天產(chǎn)生的社會(huì)裂變傷害及外來(lái)文化侵蝕。針對(duì)創(chuàng)新文化短板,結(jié)合其成因找到解決之道,將是開(kāi)展國(guó)家創(chuàng)新文化體系建設(shè)的有效途徑。

創(chuàng)新文化;內(nèi)容分析;深層原因

1 引言

當(dāng)前,無(wú)論是要掃除來(lái)自美、日等國(guó)的技術(shù)壁壘障礙,還是要解決國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型難題,都需要全面自主創(chuàng)新,而自主創(chuàng)新必然需要?jiǎng)?chuàng)新文化的支撐。一方面,創(chuàng)新是人類的一項(xiàng)高級(jí)智能活動(dòng),深受創(chuàng)新者個(gè)人及團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新精神狀態(tài)影響;另一方面,創(chuàng)新是一項(xiàng)事關(guān)全體國(guó)民的社會(huì)活動(dòng),深受社會(huì)的創(chuàng)新文化氛圍影響。而個(gè)體及團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)新精神狀態(tài)又受到社會(huì)創(chuàng)新文化的影響[1],因此社會(huì)的創(chuàng)新文化對(duì)一個(gè)國(guó)家的自主創(chuàng)新至關(guān)重要。從中國(guó)的傳統(tǒng)文化與近現(xiàn)代的重要?dú)v史事件的分析中,可以得出中國(guó)的創(chuàng)新文化存在很大短板。這些短板在一定程度上導(dǎo)致了近現(xiàn)代時(shí)期的中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新不足,并一度落后,同時(shí)也是制約現(xiàn)如今中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的障礙。

那么,中國(guó)創(chuàng)新文化短板的成因是什么?顯然,只有徹底弄清楚這些具體原因,才能對(duì)癥下藥,彌補(bǔ)中國(guó)創(chuàng)新文化的短板,進(jìn)而設(shè)計(jì)出支撐自主創(chuàng)新的國(guó)家創(chuàng)新文化體系。為此,我們提出了短板現(xiàn)象成因分析的課題研究。

2 相關(guān)文獻(xiàn)分析

關(guān)于文化形成原因,尚衍斌[2]認(rèn)為吐魯番綠洲文化形成主要受獨(dú)特的自然生態(tài)環(huán)境、外來(lái)文化的滲透、民族遷徙和戰(zhàn)爭(zhēng)三方面的影響。白云等[3]認(rèn)為中華傳統(tǒng)文化在香港的積淀深厚,西方殖民主義文化在香港的傳播,展現(xiàn)了古代文化和現(xiàn)代思想在香港共存的事實(shí);同時(shí)認(rèn)為香港中西合璧的文化特色是歷史產(chǎn)物,古今交融的文化特點(diǎn)緣于港英政府的政策導(dǎo)向。姜長(zhǎng)斌[4]認(rèn)為日本民族文化和心態(tài)的形成由多種因素構(gòu)成,它既受地緣地理、自然環(huán)境影響,更受社會(huì)內(nèi)部矛盾發(fā)展使然。

關(guān)于創(chuàng)新文化的概念,方媛媛[5]從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩個(gè)方面分析創(chuàng)新文化,在靜態(tài)上創(chuàng)新文化是驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新行為的文化要素集合,在動(dòng)態(tài)上創(chuàng)新文化是一個(gè)釋放創(chuàng)新動(dòng)力的文化改革過(guò)程。王平聚等[6]認(rèn)為文化系統(tǒng)包括三部分內(nèi)容:物質(zhì)文化屬于最外層,制度文化次之,精神文化屬于最內(nèi)層。Jing等[7]認(rèn)為創(chuàng)新文化具體表現(xiàn)為主張、促進(jìn)和保護(hù)創(chuàng)新行為的價(jià)值觀和寬容失敗的氛圍。Duygulu等[8]從知識(shí)分享、學(xué)習(xí)和發(fā)展、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)和合作、分配的空閑時(shí)間、容忍錯(cuò)誤、獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì)制度、管理差異、團(tuán)隊(duì)合作八個(gè)維度,探討了企業(yè)文化和創(chuàng)新之間的接口。

關(guān)于中國(guó)創(chuàng)新文化的缺陷,李柏洲等[9]認(rèn)為創(chuàng)新文化的缺失是阻礙中國(guó)大型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要因素。郭淑蘭[10]探討了制約中國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)高校科技創(chuàng)新能力的因素,認(rèn)為首要因素就是創(chuàng)新文化氛圍不足。吳金希[11]通過(guò)與日本和美國(guó)比較發(fā)現(xiàn),中國(guó)創(chuàng)新文化仍然或多或少存在“官本位”文化、過(guò)分迷信權(quán)威的習(xí)慣、一元化的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、小生產(chǎn)意識(shí)以及誠(chéng)信文化的缺失等不足,這些都阻礙了創(chuàng)新型社會(huì)的形成。張朝等[12]以儒家文化為主線分析了孔子、董仲舒和朱熹掀起的儒家思想發(fā)展的三次高峰,發(fā)現(xiàn)中國(guó)文化中存在著“權(quán)威主義”和“復(fù)古文化”的傾向,潛移默化地影響著中國(guó)創(chuàng)新機(jī)制的形成和發(fā)展。

現(xiàn)有關(guān)于中國(guó)創(chuàng)新文化建設(shè)的研究未針對(duì)中國(guó)的癥結(jié),即創(chuàng)新文化的問(wèn)題和短板、創(chuàng)新文化短板的成因進(jìn)行針對(duì)性的提升和建設(shè)。而我國(guó)創(chuàng)新文化短板現(xiàn)象的深層原因是什么呢?這些正是本文所要做的工作。

3 創(chuàng)新文化短板成因模型構(gòu)建

3.1 中國(guó)創(chuàng)新文化現(xiàn)狀顯示情況

基于創(chuàng)新文化概念體系(見(jiàn)表1),設(shè)計(jì)國(guó)民創(chuàng)新文化調(diào)查問(wèn)卷,基于大樣本問(wèn)卷調(diào)查,考察了中國(guó)創(chuàng)新文化的基本現(xiàn)狀,重點(diǎn)剖析了制約國(guó)家自主創(chuàng)新的文化短板,認(rèn)為平等文化、包容文化、冒險(xiǎn)精神、崇尚個(gè)性是中國(guó)創(chuàng)新文化的絕對(duì)短板,求變精神、誠(chéng)信文化、懷疑精神是中國(guó)創(chuàng)新文化的相對(duì)短板,并且這些短板在性別、年齡、學(xué)歷、職業(yè)、地區(qū)上皆具有較強(qiáng)的穩(wěn)健性和強(qiáng)壯性。創(chuàng)新文化短板導(dǎo)致了社會(huì)創(chuàng)新氛圍的嚴(yán)重缺失和個(gè)體創(chuàng)新精神的明顯不足。

3.2 創(chuàng)新文化短板成因分析

創(chuàng)新文化上的短板是多方面原因造成的,一是先天原因,即傳統(tǒng)文化中的某些缺陷經(jīng)過(guò)歷史傳承而遺留下來(lái)的影響;二是后天原因,即近現(xiàn)代社會(huì)環(huán)境變遷所產(chǎn)生的消極影響,其中又包括外因和內(nèi)因兩個(gè)方面,內(nèi)因是近代中國(guó)所經(jīng)歷的社會(huì)大動(dòng)蕩、大變革所帶來(lái)的社會(huì)裂變傷害;外因是隨著西方列強(qiáng)入侵和國(guó)門開(kāi)放而涌入的外來(lái)文化腐蝕。

表1 創(chuàng)新文化的概念體系精煉

4 基于傳統(tǒng)文化缺陷的創(chuàng)新文化短板現(xiàn)象分析

由于文化的形成會(huì)受地理環(huán)境、資源環(huán)境、社會(huì)環(huán)境以及各國(guó)民族文化的影響,是歷史的積淀物,是一種歷史現(xiàn)象,因此傳統(tǒng)文化繼承是我國(guó)現(xiàn)有文化形成的主要來(lái)源和重要藍(lán)本。而傳統(tǒng)文化中的缺陷則是我國(guó)創(chuàng)新文化短板現(xiàn)象形成的深層原因。因此基于創(chuàng)新文化概念體系,對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)文化缺陷進(jìn)行分析,查找現(xiàn)存創(chuàng)新文化短板中哪些短板由傳統(tǒng)文化缺陷造成。

4.1 文本分析

(1)傳統(tǒng)文化代表文本的選取與分析。我國(guó)傳統(tǒng)文化是一個(gè)極為寬泛的概念,它歷經(jīng)數(shù)千年的融合與發(fā)展,囊括了諸子百家眾多流派的思想與精神,其中,主流文化集中體現(xiàn)于儒、釋、道三個(gè)方面,而又以儒家文化最為正統(tǒng)。儒家文化的經(jīng)典著作包括四書(shū)——《論語(yǔ)》《孟子》《大學(xué)》《中庸》,以及五經(jīng)——《詩(shī)經(jīng)》《尚書(shū)》《禮記》《周易》《春秋》,其中最核心的思想均源于《論語(yǔ)》。《論語(yǔ)》是春秋時(shí)期的一部語(yǔ)錄體散文集,系由孔子弟子及再傳弟子編纂而成,全書(shū)共20篇、492章,主要記錄孔子及其弟子的言行,集中反映了孔子的思想精髓,是歷代儒學(xué)傳承的總淵源 。據(jù)此,我們選取《論語(yǔ)》作為我國(guó)傳統(tǒng)文化的代表性文本。

(2)文本分析方法。本章擬采用內(nèi)容分析法,對(duì)《論語(yǔ)》進(jìn)行文本分析,從中查找創(chuàng)新文化在傳統(tǒng)文化中的具體反映以及傳統(tǒng)缺陷[13]。內(nèi)容分析法就是按照一定的規(guī)則,將文本內(nèi)容系統(tǒng)地分解到相應(yīng)的類目之中,再對(duì)這些類目對(duì)應(yīng)的關(guān)系進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),得出具有統(tǒng)計(jì)意義的結(jié)論。具體分析思路步驟如下:

第一步,確定文本分析單元。《論語(yǔ)》是采用語(yǔ)錄式來(lái)表達(dá)的,故我們以《論語(yǔ)》中篇章內(nèi)的語(yǔ)錄句作為分析單元。

第二步,確定文本分析類目。根據(jù)表1所構(gòu)建的創(chuàng)新文化概念體系,分別以創(chuàng)新文化的三個(gè)維度作為文本分析的第一級(jí)類目,以創(chuàng)新文化的11個(gè)主范疇作為文本分析的第二級(jí)類目。

第三步,對(duì)文本語(yǔ)句單元與創(chuàng)新文化類目之間的關(guān)系進(jìn)行編碼賦值。對(duì)《論語(yǔ)》的每一個(gè)文本分析單元(即每句語(yǔ)錄),分別分析其與第一級(jí)、第二級(jí)創(chuàng)新文化類目之間的關(guān)系,并根據(jù)該關(guān)系進(jìn)行編碼賦值。其中,如果某一語(yǔ)句與某一創(chuàng)新文化類目之間是促進(jìn)關(guān)系,則賦值為1;是抑制關(guān)系,則賦值為-1;沒(méi)有關(guān)系,則賦值為0。

第四步,編碼頻數(shù)統(tǒng)計(jì)。分別加總統(tǒng)計(jì)各創(chuàng)新文化類目的促進(jìn)頻數(shù)(賦值為1的次數(shù))、抑制頻數(shù)(賦值為﹣1的次數(shù)),并據(jù)此計(jì)算各創(chuàng)新文化類目的出現(xiàn)頻數(shù)(促進(jìn)頻數(shù)與抑制頻數(shù)之和)、出現(xiàn)頻率(出現(xiàn)頻數(shù)占總頻數(shù)的百分比)、抑制頻數(shù)與促進(jìn)頻數(shù)的比值。

第五步,統(tǒng)計(jì)分析。一是分析各創(chuàng)新文化類目在《論語(yǔ)》中的出現(xiàn)頻率高低,出現(xiàn)頻率越高則越受傳統(tǒng)文化的重視,反之則越受傳統(tǒng)文化的忽視。二是分析各創(chuàng)新文化類目的抑制頻數(shù)與促進(jìn)頻數(shù)的相對(duì)比值,比值越高則越是被傳統(tǒng)文化所壓制,反之則越是被傳統(tǒng)文化所促進(jìn)。

(3)分析過(guò)程的信度控制。為確保文本分析結(jié)果的可信度,采取以下信度控制程序:①對(duì)編碼人員進(jìn)行培訓(xùn),詳細(xì)討論和解釋文本分析單元的具體釋義、文本分析類目的具體釋義、編碼操作流程等,確保編碼人員對(duì)相關(guān)概念和程序的準(zhǔn)確理解與運(yùn)用;②由兩名主要編碼人員分別獨(dú)立進(jìn)行編碼,對(duì)兩者有差異的編碼結(jié)果進(jìn)行討論直至一致,形成初始編碼結(jié)果;③由六名編碼人員對(duì)初始編碼結(jié)果進(jìn)行反復(fù)論證,形成修訂編碼結(jié)果;④由課題組對(duì)三級(jí)編碼結(jié)果進(jìn)行邏輯關(guān)聯(lián),對(duì)于存在邏輯錯(cuò)位的編碼結(jié)果進(jìn)行校正,形成最終編碼結(jié)果。

4.2 傳統(tǒng)文化缺陷歸納

(1)創(chuàng)新文化維度的顯示情況分析。針對(duì)創(chuàng)新文化三大維度——個(gè)體創(chuàng)新精神、團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新精神、社會(huì)創(chuàng)新氛圍,分別統(tǒng)計(jì)其在《論語(yǔ)》中的顯示情況,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表2。

從三大創(chuàng)新文化維度在《論語(yǔ)》中的出現(xiàn)頻率看,個(gè)體創(chuàng)新精神13.96%,團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新精神18.24%,社會(huì)創(chuàng)新氛圍67.80%,表明中國(guó)傳統(tǒng)文化最為關(guān)注社會(huì)創(chuàng)新氛圍。

從三大創(chuàng)新文化維度在《論語(yǔ)》中的抑制頻數(shù)與促進(jìn)頻數(shù)的比值看,個(gè)體創(chuàng)新精神3.10,團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新精神0.04,社會(huì)創(chuàng)新氛圍0.20,表明中國(guó)傳統(tǒng)文化對(duì)于團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新精神和社會(huì)創(chuàng)新氛圍皆是以促進(jìn)為主,但對(duì)于個(gè)體創(chuàng)新精神則是以抑制為主。

歸結(jié)起來(lái),對(duì)于三大創(chuàng)新文化維度,中國(guó)傳統(tǒng)文化的缺陷主要體現(xiàn)在對(duì)個(gè)體創(chuàng)新精神的忽視與抑制上面。

表2 三大創(chuàng)新文化維度在《論語(yǔ)》中的顯示情況統(tǒng)計(jì)

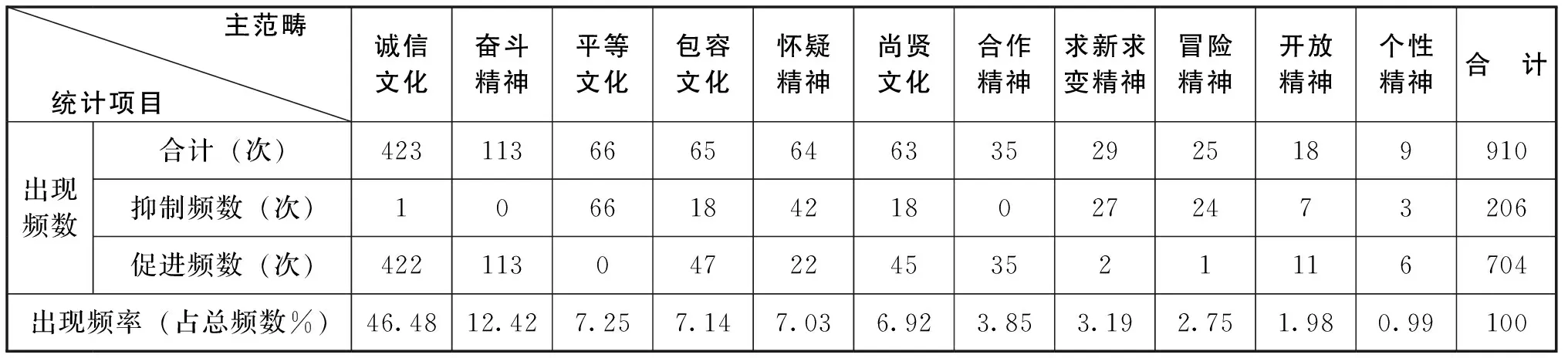

(2)創(chuàng)新文化11個(gè)主范疇在《論語(yǔ)》中的顯示情況統(tǒng)計(jì)。創(chuàng)新文化11個(gè)主范疇在《論語(yǔ)》中的出現(xiàn)頻率統(tǒng)計(jì)結(jié)果列于表3。

基于表3的出現(xiàn)頻率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),可以將創(chuàng)新文化11個(gè)主范疇劃分為三種概率類型:

①大概率主范疇(出現(xiàn)頻率>10%)——誠(chéng)信文化、奮斗精神,出現(xiàn)頻率分別為46.48%和12.42%。這表明,中國(guó)傳統(tǒng)文化高度注重誠(chéng)信文化、奮斗精神。

表3 創(chuàng)新文化11個(gè)主范疇在《論語(yǔ)》中的出現(xiàn)頻率統(tǒng)計(jì)

②中概率主范疇(出現(xiàn)頻率5%~10%)——平等文化、包容文化、懷疑精神、尚賢文化,出現(xiàn)頻率分別為7.25%、7.14%、7.03%和6.92%。這表明,中國(guó)傳統(tǒng)文化對(duì)平等文化、包容文化、懷疑精神、尚賢文化給予了一定程度的關(guān)注。

③小概率主范疇(出現(xiàn)頻率<5%)——合作精神、求新求變精神、冒險(xiǎn)精神、開(kāi)放精神、個(gè)性精神,出現(xiàn)頻率分別為3.85%、3.19%、2.75%、1.98%及0.99%。這表明,中國(guó)傳統(tǒng)文化較少關(guān)注個(gè)性精神、開(kāi)放精神、冒險(xiǎn)精神、求新求變精神、合作精神。

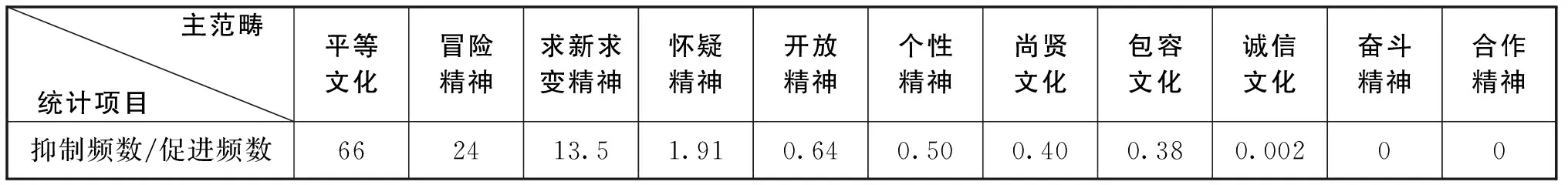

基于表3的頻數(shù)數(shù)據(jù),計(jì)算創(chuàng)新文化11個(gè)主范疇在《論語(yǔ)》中的抑制頻數(shù)與促進(jìn)頻數(shù)之比,排序結(jié)果列于表4。

表4 創(chuàng)新文化11個(gè)主范疇在《論語(yǔ)》中的抑制促進(jìn)比值排序

根據(jù)表4的排序結(jié)果,可以將其中的11個(gè)創(chuàng)新文化主范疇劃分為以下類型:

①?gòu)?qiáng)抑制型主范疇(抑制促進(jìn)比遠(yuǎn)大于1)——平等文化、冒險(xiǎn)精神、求新求變精神,其抑制促進(jìn)比在10倍以上,表明中國(guó)傳統(tǒng)文化強(qiáng)烈抑制平等文化、冒險(xiǎn)精神、求新求變精神。

②弱抑制型主范疇(抑制促進(jìn)比略大于1)——懷疑精神,其抑制促進(jìn)比為1.91,表明中國(guó)傳統(tǒng)文化對(duì)于懷疑精神稍顯抑制。

③弱促進(jìn)型主范疇(抑制促進(jìn)比略小于1)——開(kāi)放精神、個(gè)性精神,其抑制促進(jìn)比在0.5~0.6之間,表明中國(guó)傳統(tǒng)文化對(duì)于開(kāi)放精神、個(gè)性精神稍顯促進(jìn)。

④強(qiáng)促進(jìn)型主范疇(抑制促進(jìn)比遠(yuǎn)小于1)——尚賢文化、包容文化、誠(chéng)信文化、奮斗精神、合作精神,其抑制促進(jìn)比在0~0.4之間,表明中國(guó)傳統(tǒng)文化強(qiáng)烈促進(jìn)尚賢文化、包容文化、誠(chéng)信文化、奮斗精神、合作精神。

歸結(jié)起來(lái),中國(guó)傳統(tǒng)文化的缺陷主要體現(xiàn)在對(duì)個(gè)性精神、開(kāi)放精神、冒險(xiǎn)精神、求新求變精神、合作精神的忽視,以及對(duì)平等文化、冒險(xiǎn)精神、求新求變精神、懷疑精神的抑制上面。

4.3 傳統(tǒng)文化缺陷與創(chuàng)新文化短板之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系

從創(chuàng)新文化的現(xiàn)狀調(diào)查看,創(chuàng)新文化的短板是個(gè)體創(chuàng)新精神不足,且社會(huì)創(chuàng)新氛圍嚴(yán)重缺失。而傳統(tǒng)文化的缺陷主要體現(xiàn)在對(duì)個(gè)體創(chuàng)新精神抑制。歷史與現(xiàn)實(shí)的對(duì)比表明,個(gè)體創(chuàng)新精神不足是存在明顯的歷史傳承原因的,但社會(huì)創(chuàng)新氛圍的缺失并不是源于傳統(tǒng)文化。

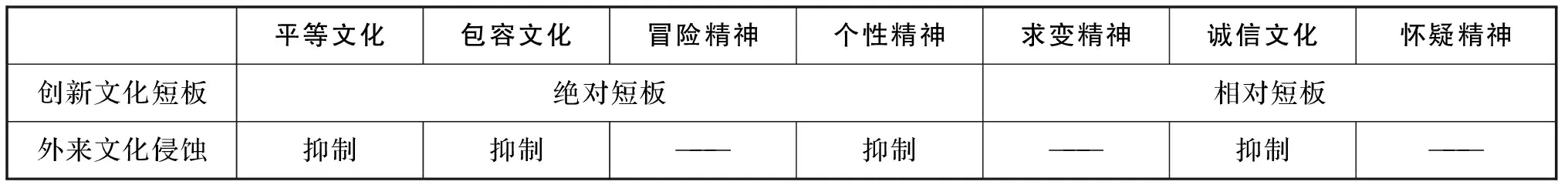

具體到主范疇層次,現(xiàn)實(shí)中中國(guó)創(chuàng)新文化的短板體現(xiàn)在平等文化、包容文化、冒險(xiǎn)精神、個(gè)性精神的不足,以及求變精神、誠(chéng)信文化、懷疑精神的欠缺。而傳統(tǒng)文化的缺陷主要體現(xiàn)在對(duì)平等文化、冒險(xiǎn)精神、求新求變精神、懷疑精神的抑制,以及對(duì)個(gè)性精神、開(kāi)放精神、冒險(xiǎn)精神、求新求變精神、合作精神的忽視。歷史與現(xiàn)實(shí)的對(duì)比表明,中國(guó)在平等文化、冒險(xiǎn)精神、個(gè)性精神、求變精神、懷疑精神方面的不足是存在明顯的歷史傳承原因的;但包容文化、誠(chéng)信文化的缺失并不是源于傳統(tǒng)文化(見(jiàn)表5)。

表5 傳統(tǒng)文化缺陷與創(chuàng)新文化短板之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系

5 基于社會(huì)裂變傷害的創(chuàng)新文化短板現(xiàn)象分析

傳統(tǒng)文化的缺陷僅是導(dǎo)致我國(guó)創(chuàng)新文化短板的先天原因,并且還不能解釋當(dāng)前包容文化、誠(chéng)信文化的缺失。為此,我們?cè)賹⒛抗廪D(zhuǎn)向?qū)筇煲蛩氐姆治觯旅媸紫葟膬?nèi)因也就是社會(huì)裂變傷害的分析開(kāi)始。

5.1 近現(xiàn)代中國(guó)的社會(huì)裂變過(guò)程

近代中國(guó)的開(kāi)端起始于1840年的第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng),從此以后,國(guó)家就進(jìn)入到一個(gè)大動(dòng)蕩、大變革的社會(huì)裂變時(shí)期。社會(huì)的裂變既有促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的積極效應(yīng),同時(shí)也不可避免地產(chǎn)生了大量傷害社會(huì)健康的消極因素。

一方面,自中英第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始,歷史就進(jìn)入到外國(guó)列強(qiáng)不斷入侵和瓜分中國(guó)的黑暗百年。這一時(shí)期,不論是先前的清政府,還是后來(lái)的民國(guó)政府,在西方列強(qiáng)面前總是遭遇著一次又一次的失敗,如1856年中英第二次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)、1858年屈辱的《天津條約》及《北京條約》、1885年雖勝尤敗的《中法新約》、1894年中日甲午戰(zhàn)爭(zhēng)、1895年中日《馬關(guān)條約》、1900年八國(guó)聯(lián)軍入侵北京、1919年屈辱的“巴黎和會(huì)”、1931年中日“九一八事變”等。對(duì)外戰(zhàn)爭(zhēng)的屢屢慘敗,極大地沖擊了兩千年來(lái)正統(tǒng)的傳統(tǒng)文化觀念,引發(fā)了國(guó)民特別是社會(huì)精英對(duì)中華傳統(tǒng)文化的不斷質(zhì)疑。對(duì)傳統(tǒng)文化的質(zhì)疑經(jīng)歷了多個(gè)階段,其中,第一階段是19世紀(jì)60年代初以“中學(xué)為體、西學(xué)為用”為標(biāo)志的洋務(wù)運(yùn)動(dòng),試圖在維持傳統(tǒng)文化正統(tǒng)地位的前提下適當(dāng)學(xué)習(xí)西方的先進(jìn)技術(shù),但洋務(wù)運(yùn)動(dòng)隨著1895年甲午戰(zhàn)敗而終結(jié)。第二階段是1898年企圖參照西方模式推行憲政改革的戊戌變法,戊戌變法事實(shí)上已經(jīng)放棄了傳統(tǒng)文化的正統(tǒng)地位,但變法僅僅維持了103天便告失敗。第三階段是民國(guó)初期以“反傳統(tǒng)、反孔教、反文言”為口號(hào)的新文化運(yùn)動(dòng),新文化運(yùn)動(dòng)主張徹底否定傳統(tǒng)文化,呼吁“打倒孔家店”,全盤引入西方的民主與科學(xué)(時(shí)稱“德先生”與“賽先生”),并最終在“五四運(yùn)動(dòng)”中達(dá)到高潮。經(jīng)此三個(gè)階段,傳統(tǒng)文化不斷淪喪,正統(tǒng)地位已不復(fù)存在。

另一方面,隨著國(guó)勢(shì)漸弱、腐敗日深,國(guó)內(nèi)矛盾不斷激發(fā),各種起義、革命紛沓而至,國(guó)家進(jìn)入大動(dòng)蕩的百年。首先爆發(fā)的是1851年的太平天國(guó)運(yùn)動(dòng),使國(guó)家陷入持續(xù)十余年的大規(guī)模內(nèi)戰(zhàn),長(zhǎng)年的內(nèi)戰(zhàn)既消耗了巨量的國(guó)力與資源,又極大地加劇了社會(huì)的裂變。其次爆發(fā)的是1911年的辛亥革命,推翻了滿清王朝,建立了共和政體,但戰(zhàn)爭(zhēng)更多的是對(duì)生產(chǎn)力的巨大破壞,以及對(duì)傳統(tǒng)文化的無(wú)情顛覆。隨后爆發(fā)的是1916—1930年持續(xù)十余年的軍閥混戰(zhàn),造成了社會(huì)結(jié)構(gòu)的大動(dòng)蕩,社會(huì)制度的大混亂,社會(huì)道德的大淪喪。之后還陸續(xù)爆發(fā)了北伐戰(zhàn)爭(zhēng)、土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)、抗日戰(zhàn)爭(zhēng)、解放戰(zhàn)爭(zhēng)等,國(guó)體政局長(zhǎng)期處于風(fēng)雨飄搖之中。國(guó)家的大動(dòng)蕩打斷了文化的歷史傳承,加劇了傳統(tǒng)文化的淪喪進(jìn)程,尤其帶來(lái)了社會(huì)成員之間的相互猜忌與彼此不信任,滋生了社會(huì)成員之間的暴力對(duì)抗傾向,進(jìn)而使得誠(chéng)信文化和包容文化受到嚴(yán)重的損傷。

再一方面,新中國(guó)成立以后,斗爭(zhēng)哲學(xué)的理念過(guò)度膨脹,導(dǎo)致各種政治運(yùn)動(dòng)頻繁出現(xiàn),衍生出了說(shuō)假話、搞對(duì)抗的人文環(huán)境。典型的事例,一是1958年發(fā)動(dòng)的“大躍進(jìn)”運(yùn)動(dòng),發(fā)生了“浮夸風(fēng)”盛行全國(guó)的現(xiàn)象,社會(huì)誠(chéng)信被整體顛覆。二是1966年發(fā)動(dòng)的“文化大革命”運(yùn)動(dòng),發(fā)動(dòng)群眾斗群眾,文斗加武斗,斗活人兼斗古人,導(dǎo)致人文憐憫之心丟失、包容文化不再。三是將歷次的黨內(nèi)爭(zhēng)論定性為敵對(duì)的路線斗爭(zhēng),正常的工作分歧被上升為政治事件,導(dǎo)致民主、平等、和諧的氛圍被破壞。此外,還有不適當(dāng)?shù)钠啤八呐f”、批“臭老九”,傳統(tǒng)文化與知識(shí)精英都被當(dāng)成精神垃圾予以拋棄,形成了罕見(jiàn)的文化斷層現(xiàn)象。

5.2 社會(huì)裂變傷害與創(chuàng)新文化短板之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系分析

社會(huì)裂變對(duì)創(chuàng)新文化的傷害,主要表現(xiàn)在對(duì)社會(huì)創(chuàng)新氛圍的破壞上面。社會(huì)創(chuàng)新氛圍的四個(gè)主范疇——尚賢文化、包容文化、誠(chéng)信文化、平等文化,基本上都受到了社會(huì)裂變的傷害。其中,長(zhǎng)期的反傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致了尚賢文化的逐漸喪失,長(zhǎng)期的內(nèi)戰(zhàn)與內(nèi)斗導(dǎo)致了包容文化的逐漸喪失,為達(dá)目的的虛假浮夸導(dǎo)致了誠(chéng)信文化的逐漸喪失,信奉暴力、濫用暴力打擊了民主與平等文化。歸結(jié)起來(lái),中國(guó)社會(huì)創(chuàng)新氛圍的嚴(yán)重缺失,基本上都是拜社會(huì)裂變傷害所賜。表6列示了社會(huì)裂變傷害與創(chuàng)新文化短板之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

表6 社會(huì)裂變傷害與創(chuàng)新文化短板之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系

6 基于外來(lái)文化侵蝕的創(chuàng)新文化短板成因

近現(xiàn)代中國(guó)除了經(jīng)歷巨大的社會(huì)裂變之外,還經(jīng)受了一波又一波的外來(lái)文化沖擊。外來(lái)文化的進(jìn)入,一方面給中國(guó)社會(huì)帶來(lái)了大量的新思想、新觀念、新理論和新風(fēng)氣,促進(jìn)了中國(guó)社會(huì)由古代階段向現(xiàn)代階段的快速演進(jìn);但另一方面,外來(lái)文化也夾帶著大量的消極因素,這些消極因素對(duì)中國(guó)社會(huì)造成了一次又一次的文化侵蝕,其中當(dāng)然包括了對(duì)創(chuàng)新文化的侵蝕。可以說(shuō),外來(lái)文化侵蝕是導(dǎo)致中國(guó)創(chuàng)新文化短板的重要外因。

6.1 外來(lái)文化侵蝕過(guò)程

(1)以戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)路的文化侵蝕前呼后擁。自1840年第一次鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)失敗,以英國(guó)為首的西方列強(qiáng)叩開(kāi)了封閉已久的中國(guó)大門,來(lái)自海外的洋貨開(kāi)始大舉進(jìn)軍國(guó)內(nèi),其中居于首位的就是同時(shí)摧殘身體和精神的鴉片,其次是冠以“洋”字頭的各種工業(yè)產(chǎn)品,其三是以傳教士為先鋒而引入的西式宗教和西方文化。隨著后續(xù)的一系列侵華戰(zhàn)爭(zhēng),外來(lái)文化就像洪水猛獸一樣滔滔涌入,中國(guó)逐漸被“洋”化,洋文化充斥著中國(guó)社會(huì)的每一個(gè)角落,不斷地排擠著中國(guó)的傳統(tǒng)文化。

(2)冠以西式文化頭銜的駭世之舉此起彼伏。在洋人堅(jiān)船利炮面前的屢戰(zhàn)屢敗,使得國(guó)人的內(nèi)心被逐漸馴服,于是西式文化頭銜成為人們爭(zhēng)相系戴的桂冠。如掛著“洋”頭的洋務(wù)運(yùn)動(dòng),靠“拜上帝教”起家的太平天國(guó)運(yùn)動(dòng),模仿西式教育、主張“君主立憲”的戊戌變法,自詡為“科學(xué)民主”的新文化運(yùn)動(dòng)等,無(wú)一不是戴著西式文化的光圈。

(3)出國(guó)留洋成為一種文化時(shí)髦。在國(guó)內(nèi)的被動(dòng)洋化仍然屬于隔靴搔癢,畢竟難覓西方文化的精髓,于是出國(guó)留學(xué)便逐漸成為人們追求更高境界的必然途徑。事實(shí)上,出國(guó)留洋不久便由剛開(kāi)始的“師夷所長(zhǎng)”演變成為一種文化時(shí)髦,正所謂“不管你貨怎樣,洋就是比土好”。一時(shí)之間,凡有條件的皆對(duì)出國(guó)留洋趨之若鶩,而對(duì)傳統(tǒng)文化則多避之而無(wú)不及。

(4)回避不了的漢奸文化。百年來(lái)的被侵略,特別是長(zhǎng)達(dá)14年的抗日戰(zhàn)爭(zhēng),催生了畸形的漢奸文化。漢奸文化是洋奴哲學(xué)達(dá)到頂峰的反映,其深層次根源在于國(guó)家信念的徹底喪失,對(duì)國(guó)格、人格的徹底拋棄。戰(zhàn)后,漢奸或許被鏟除了,但漢奸文化并未死去,在人們的不經(jīng)意間時(shí)不時(shí)地登場(chǎng)。

(5)改革開(kāi)放時(shí)代的靈魂出竅。1978年,新中國(guó)在經(jīng)歷了一段時(shí)期的自力更生、艱苦奮斗之后,啟動(dòng)了改革開(kāi)放這一基本國(guó)策,其本意是通過(guò)引入外部力量達(dá)到革故鼎新、快速發(fā)展的目的。但是,隨著國(guó)門的不斷開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng),人們的心態(tài)發(fā)生了微妙變化,過(guò)去所固守的精神和主義被逐漸丟棄,西方的“拜金主義”“物質(zhì)至上主義”“社會(huì)達(dá)爾文主義”等消極思想乘虛而入,無(wú)產(chǎn)階級(jí)先進(jìn)文化受到嚴(yán)重侵蝕,一些人的靈魂出竅了。

6.2 外來(lái)文化侵蝕與創(chuàng)新文化短板之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系分析

西方文化的入侵導(dǎo)致了國(guó)人對(duì)中華傳統(tǒng)文化的懷疑與遺棄,尤其是傳統(tǒng)的善文化被國(guó)人逐漸丟棄,這其中就包括包容文化。留洋更多的只是對(duì)西方文化“先進(jìn)”表象的膚淺觀感,而對(duì)隱藏在表象之后的西方文化精髓如正義、責(zé)任、使命、義務(wù)等反而多被忽視,進(jìn)而往往沉迷于對(duì)西方社會(huì)的表面模仿,而趕潮流式的模仿勢(shì)必會(huì)極大地消弭本來(lái)就先天不足的個(gè)性精神。國(guó)人對(duì)西方文化多采用取其一點(diǎn)、為我所用的實(shí)用主義態(tài)度,這樣極易養(yǎng)成以自我為中心的極端利己主義,為達(dá)目的而弄虛作假,誠(chéng)信文化逐漸淪喪。漢奸文化更是對(duì)中華傳統(tǒng)文化的徹底背叛。改革開(kāi)放的精神文明建設(shè)滯后,則導(dǎo)致了部分人“唯利是圖”“唯我獨(dú)尊”的極端利己主義,極大地侵蝕了平等文化和誠(chéng)信文化。表7列示了外來(lái)文化侵蝕與創(chuàng)新文化短板之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

表7 外來(lái)文化侵蝕與創(chuàng)新文化短板之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系

7 結(jié)論與啟示

(1)創(chuàng)新文化短板的形成受先天原因——傳統(tǒng)文化缺陷,后天原因——社會(huì)裂變傷害和外來(lái)文化侵蝕兩方面的作用和影響。

(2)創(chuàng)新文化的第一類短板主要源于先天傳承的傳統(tǒng)文化缺陷,包括冒險(xiǎn)精神、求變精神、懷疑精神這三個(gè)主范疇;第二類短板主要源于后天產(chǎn)生的社會(huì)裂變傷害和外來(lái)文化侵蝕,包括包容文化、誠(chéng)信文化這兩個(gè)主范疇;第三類短板同時(shí)源于先天傳承的傳統(tǒng)文化缺陷和后天產(chǎn)生的社會(huì)裂變傷害及外來(lái)文化侵蝕,包括平等文化、個(gè)性精神這兩個(gè)主范疇。

[1]高錫榮,柯俊.中國(guó)創(chuàng)新文化之現(xiàn)狀調(diào)查與問(wèn)題剖析[J].中國(guó)科技論壇,2016(7):10-15.

[2]尚衍斌.吐魯番綠洲文化的特點(diǎn)及其形成原因[J].中央民族大學(xué)學(xué)報(bào),2002(5):1-5.

[3]白云,白靜.香港文化的特點(diǎn)與形成的原因[J].內(nèi)蒙古民族大學(xué)學(xué)報(bào),2006(01):36-38.

[4]姜長(zhǎng)斌.簡(jiǎn)論日本民族文化成因及其特點(diǎn)[J].日本學(xué)刊,2006(4):123-132.

[5]方媛媛.驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新的文化要素系統(tǒng)層面解析[D].安徽:中國(guó)科技大學(xué),2012.

[6]王平聚,曾國(guó)屏.深圳創(chuàng)新文化系統(tǒng)初探:從歷時(shí)性形成角度的一個(gè)考察[J].特區(qū)經(jīng)濟(jì),2014,32(11):11-16.

[7]JING X,TANG B Y,YAN H.System analysis and model construction of innovative culture[C].2011 international conference on management and service science,2011,1(2):1-4.

[8]DUYGULU Ethem,OZEREN Emir,BAGIRAN Demet,APPOLLONI Andrea,MAVISU Muge.Gaining insight into innovation culture within the context of R&D centres in Turkey[J].International journal of entrepreneurship & innovation management,2015,19(2):117-146.

[9]李柏洲,蘇屹.大型企業(yè)原始創(chuàng)新模式選擇研究[J].中國(guó)軟科學(xué),2011(12):120-127.

[10]郭淑蘭.欠發(fā)達(dá)地區(qū)高校科技創(chuàng)新能力影響因素研究[J].生產(chǎn)力研究,2010(02):103-105.

[11]吳金希.創(chuàng)新文化:國(guó)際比較與啟示意義[J].清華大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2012,27(5):151-159.

[12]張朝,于宗富.中美創(chuàng)新機(jī)制文化背景比較研究——基于儒家文化與實(shí)用主義哲學(xué)的視角[J].山東理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2014,30(3):38-42.

[13]高錫榮,何潔,胡小娟.中國(guó)創(chuàng)新文化的傳統(tǒng)缺陷:基于《增廣賢文》的內(nèi)容分析[J].中國(guó)科技論壇,2015(11):118-124.

(責(zé)任編輯 沈蓉)

Causes of the Short Board of Chinese Innovative Culture

Gao Xirong,Wu Shaofei,Ke Jun

(School of Economics& Management,Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China)

Based on the causes model of innovative culture short board and the analysis of the Analects of Confucius and major social events in modern Chinese,we found that the first kind of short board of Chinese innovative culture due to the defect of the traditional culture;the second kind of short board of Chinese innovative culture due to social fission injury and foreign culture erosion;the third kind of short board of Chinese innovative culture due to the defect of the traditional culture and social fission injury and foreign culture erosion.According to the formation of innovative culture short board,it would be an effective way to carry out the construction of national innovation culture system.

Innovative culture;Content analysis;Deep reason

國(guó)家社科基金項(xiàng)目“我國(guó)企業(yè)向自主創(chuàng)新躍遷的激發(fā)機(jī)理與切入路徑研究”(12BGL017),重慶市研究生教育教學(xué)改革研究項(xiàng)目(yjg20163071),重慶市教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃重點(diǎn)課題(2016-GX-006)。

2016-12-06 作者簡(jiǎn)介:高錫榮(1963-),男,湖北天門人,博士,重慶郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授;研究方向:技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理。

G122

A