生命觸及世界:亨利·柏格森生命哲學要素淺析

李 龍,沈喆銘

(1.吉林大學 文學院,吉林 長春 130012;2.陜西師范大學 哲學系,陜西 西安 710119)

生命觸及世界:亨利·柏格森生命哲學要素淺析

李 龍1,沈喆銘2

(1.吉林大學 文學院,吉林 長春 130012;2.陜西師范大學 哲學系,陜西 西安 710119)

亨利·柏格森作為一位被遺忘的哲學家,提出了許多重要且具有開創性的理論,建構了獨特的生命哲學。本文從綿延、記憶、生命等角度,對柏格森的生命哲學進行探究和解釋。

亨利·柏格森;生命哲學;綿延;記憶理論

亨利·柏格森是第一個獲得諾貝爾文學獎的哲學家,他的語言具有詩的氣韻。本文分析了柏格森提出的綿延與時間、記憶理論等概念,并對其生命哲學的理論進行探討。

一、時間與綿延

(一)時間與綿延的基本關系

時間分為兩種,一種是物理意義上的時間,一種是“綿延”。

柏格森認為,物理意義上的時間是可以分割的,是由一個個單獨的瞬間組成的。針對物理意義上的時間,柏格森提出了“當前”的概念,認為不存在純粹的“當前”,當我們意識到“當前”的時候,“當前”已經變成了過去。“從實際的角度看,我們所知覺的只有過去,而純粹的當前,則是過去向未來的侵入,是一種不可見的進展。”[1]物理意義上的時間籠罩一切事物,不可停止,不可倒流。“這是一種同質的均勻的流,它外于它所負載的一切事物,對它們一視同仁,不偏不倚。它的節奏不受任何人或物的影響,始終是一樣的。”[2]

柏格森對物理意義上的時間沒有多大的興趣,只是將之用來引證綿延。綿延不是一種客觀的時間,由瞬間構成,作為一段完整的時間流,不從過去流向未來,僅僅做類似于收縮與膨脹的動作。綿延具有獨特的節奏,可以被認作是一種空間概念,而不是傳統意義上的時間概念。綿延具有四個特點,即不可測量不可分割性、始終變化性、前進創造性和不可預知性。

(二)綿延與萬物

在柏格森塑造的形象世界中,自我的形象和其他的形象有明確的區分。自我分為兩種:一種自我被表現出來并被人看到,存在于表象中;另一種自我深藏于心底,存在于深層意識之中,無法被輕易看到,屬于本質的自我。在自我深處的一種綿延塑造了我們的記憶,我們的記憶又塑造了我們的人格和知覺。也就是說,一個又一個的綿延支撐起我們的記憶,我們的記憶又支撐著整個自我。

對于外物來講,變化是狀態的代替,而不是進展。如我從椅子上站起來,站起來的我的狀態就取代了坐著的我的狀態,坐著的我的狀態消失了,被站立替代。人們會認為這是外物的綿延,但其實不然。“那些構成外界的同時發生雖然彼此有別,但對于我們的意識而言是陸續出現的;我們于是認為就它們自身而言,它們具有陸續出現這種屬性……我們的意識這樣就把陸續出現引入外界物體。”[3]

總而言之,綿延來源于外物對我們的作為,我們又將綿延施加于不具有綿延的外物。這樣的雙向關系存在于世界的各個角落,構成了人與世界的交流。

(三)時間與自由意志

在與人交往中,我們往往受到許多限制,只能以表象的自我來應對,無法將最真實的深層自我激發出來。在這種情況下,我們肯定不是自由的。綿延的膨脹是深層自我的膨脹和展現。“個人的自由在深層自我的狀態下,受到意識的張力的推動,最終而得以實現。又由于日常生活和社會交流的需要,個人并非總能實現自身的自由,有些人甚至一輩子都在受自己的表層自我支配,從來就沒有過自由。”[4]自我綿延在生命沖動的運作之下,能夠實現個人的創造,達到自己的目標,而自由程度低的人永遠在表層自我的牢籠中打轉。

(四)綿延與生命

柏格森在《創造進化論》中指出生命的進化具有三個方向:植物、動物和理智。在人類向理智生命的方向進化時,具有兩個屬性,即本能和理性。在理性占主導的情況下,人類與以本能為主體的動物得以區分。有生命的外物是綿延的,但外物本身不是綿延的。我們把生命和具有生命的形象物分開來看,如桌子、椅子不具有自己的綿延,我們把自己的綿延加在他們之上。

(五)綿延與形而上學問題

柏格森在《時間與自由意志》中分析了伊奧尼亞學派的問題,提出:“每個運動,只要是作為兩個靜止點之間的中間過程,就絕對是不可分的”。[1]在“飛矢不動”、“阿基里斯與龜”兩個悖論中,芝諾把時間分成一個一個的點。柏格森則反對將時間分成由獨立點組成的線段,而提出了綿延的特性。我們不能用傳統的物理時間來形容運動,因為這種運動被我們觀測、學習到,存在于我們獨立的綿延之中。如我們從椅子上站起來,坐著是起點,站立是終點,站起來的過程是占據綿延的不可分過程。在馬克思主義的哲學觀念中存在絕對運動和相對靜止的概念。馬克思認為運動是絕對的,是可分割的,在分割點的停止不是停止,而是另一種運動。柏格森所認為的靜止就是綿延的終點。這兩種運動觀都否認絕對靜止,承認運動的真實性。

二、記憶理論

記憶理論是生命進化的基礎和核心,也是柏格森最重要的理論之一。

(一)形象世界

我們的世界中存在著無數的形象,宇宙是一個形象,我們自身也是一個形象,我們自身的形象存在于宇宙之中,宇宙的一切形象圍繞在我們周圍。我們的大腦也是一個形象,這個形象和自身的形象組成了特殊的形象,也就是我們自己。存在兩個形象系統:第一種形象系統是“自為的”,在自為的系統中“每個形象為自身而變化”[1];另一種系統是“人為的”,在人為的系統中“所有形象都為了一個形象而變化”[1]。這個形象就是我們自身。此時的形象不是物質本身,而是物質本身的影像。

(二)我們的知覺

人通過器官來接受外界的信號刺激,經由大腦處理,再化為動作,進而施加于外界形象。“在確切的范圍內,行動估量著時間,而知覺估量著空間”[1]。這與“不確定域”的概念相關。我們接收到外界刺激,需要時間轉化。這是人作為高級生命體和低級生命體的區別。知覺不確定域就是人的知覺范圍能夠感知到的一定范圍的空間。我們的知覺和感覺不是與生俱來的,需要被培養。培養知覺和感覺的過程就是培養鑒別力的過程。只有具有一定的鑒別力,才能最大限度地運用知覺。

(三)我們的記憶

記憶的形式分為兩種:純粹記憶和記憶-形象。

所謂的純粹記憶就是上文所述的“表現”。純粹記憶在夢境中得到較多體現。我們在夢中處于無意識狀態,純粹記憶的圖畫沒有次序地迸發出來,因此也被稱為“夢像”。我們無法根據自己的意愿控制純粹記憶的出現與消失。純粹記憶是記憶的一個基礎,所有的記憶和知覺都在純粹記憶的基礎上慢慢發展出來。

記憶-形象是純粹記憶的一個進展。記憶-形象既包含純粹記憶的圖畫,又包含由記憶向形象運動的一個趨向。形象世界并不主宰我們的心靈,心靈與物質(材料)處于一種雙向決定、雙向交流的狀態。

(四)記憶原理

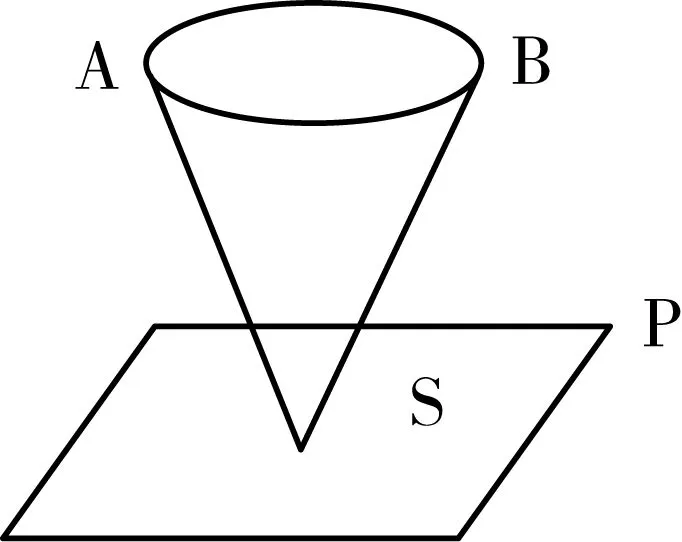

記憶的原理可以用一個簡單的圖示[1]概括:

圖1 記憶原理圖示

AB面被稱為純粹記憶的平面,各種各樣的記憶在此處形成和保留。P平面被稱為現實的平面,我們可感的一切形象、物質都在這個平面上存在。而S點就是我們的實際知覺。我們把純粹記憶稱為記憶,把P平面稱為直覺,由此可以得出:記憶+直覺=實際知覺(包括運動趨向)。

從AB平面到P平面是一個逐漸收縮的過程,可以理解為純粹記憶到記憶-形象之間的記憶篩選、調動。在這個過程中,記憶從純粹的表現慢慢變成帶有運動趨向的、可被我們調動使用的記憶。S點與P平面的接觸就是記憶與直覺混合,被稱為實際的知覺。“不存在沒有記憶的知覺”[1]。在實際知覺的過程中,二者中任何一者的缺席都會造成無法完成知覺的后果。

三、生命機制

生命機制的核心是生命沖動。生命沖動被形容為一種生命自我進化、自我完善的內部推動力。柏格森否定了機械論和目的論的進化,并提出真實時間的不存在,以主觀的綿延代替物理時間的進展。在生命沖動推動進化的進程中,出現了三個方向,即麻木、本能、智能。

在麻木階段的生物類似于植物、低等的動物,寄生蟲、變形蟲都為此類,他們對外界施與的刺激無法作出自為的應對,如當觸碰變形蟲的身體時,它會立刻收縮,無法做出其他的反應。在生命進化的過程中,外界施與的刺激是一種壓力,為了應對壓力而被迫進行的一系列運動和反應是生命沖動的作用。停留在麻木階段的生物,生命沖動低,也就是綿延的膨脹性低,甚至不占據綿延,蘊含的力量小。

本能控制、主宰著生物,大部分的動物都覓食、結群、交配來維持生存,在面對壓力的過程中占據的綿延較麻木者更多,內部向外的膨脹力更強。

在智能階段的生物是高等動物,比如人類。我們不區分本能和智能的高低,本能與智能的進化過程不是一個遞進過程,而是一個創造過程。我們在無限的綿延之中不斷釋放自己的能量,從抵抗壓力到反對壓力,向外界釋放我們的生命沖動,變成了如今具有高等智能的人類。“我們的智能——就狹義而言——是為了讓我們的身體能夠完美地融入周圍環境,并理解外部事物之間的關系——簡單來說,就是理性思考。”[5]這是柏格森對智能的精要概括。生命沖動與綿延的力量為我們帶來了智能,為我們理解和改造世界提供了強大的動力。

四、理論歷史與發展

柏格森有關生命的理論大部分來源于康德的觀念。康德曾將現象和本體分開,認為我們只能觀測到事物的現象,而無法理解事物的本身。柏格森繼承了這一點,并在解釋綿延的過程中將之提了出來。唯意志主義的思想在柏格森的書中得到體現。尼采曾提出“強力意志”的概念,柏格森效仿了這個概念,把它解釋為全新的生命沖動。

達爾文的《物種起源》成為了柏格森矛頭所指。創化論就是他在反對和批判《物種起源》的傳統進化論的基礎上得來的。斯賓塞有關進化的機械論給柏格森提供了一個批判的切入口。

吉爾·德勒茲運用柏格森的記憶理論,解釋電影影像中的夢幻與超現實。在把握了記憶的運作機制后,電影創作者可以運用這些無意識或潛意識中的神秘圖畫來創造具有美感和夢幻的影像。德勒茲還用綿延的理論將影像解釋為時間,著重分析米開朗基羅·安東尼奧尼的電影,如《奇遇》《蝕》《夜》,把其中的空鏡頭以及導演對環境的運用解釋為時間,創造帶有主觀綿延色彩的動態影像。

[1]亨利·柏格森.材料與記憶[M].肖聿,譯.北京聯合出版公司,2013.

[2]王晉生.柏格森綿延概念探討[J],山東大學學報:哲學社會科學版,2003(6).

[3]柏格森.時間與自由意志[M].北京:商務印書館,1997.

[4]陳利娟.柏格森的自由觀[D].湘潭:湘潭大學,2012.

[5]亨利·柏格森.創造進化論[M].王離,譯.北京:新星出版社,2013.

2017-01-07

李龍(1977- ),男,副教授,從事西方哲學研究;沈喆銘(1997- ),男,從事西方近代哲學研究。

B565

A

2095-7602(2017)07-0018-03