基于師生視角的授課語言藝術(shù)實踐調(diào)查分析

何子熠

【摘要】授課語言藝術(shù)的實踐調(diào)查以江西師范高等專科學(xué)校教師和學(xué)生的問卷為基礎(chǔ),調(diào)查結(jié)果顯示,教師的授課語言藝術(shù)對學(xué)生知識掌握具有重要影響。因此,要注重授課語言藝術(shù)的原則,為培養(yǎng)師范生的授課語言藝術(shù)提出策略。

【關(guān)鍵詞】授課語言;師范生技能培訓(xùn);語言藝術(shù)

【中圖分類號】G642 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A

授課語言藝術(shù)屬于有聲語言藝術(shù),是課堂語言藝術(shù)的重要組成部分之一。教師使用語言對教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行講解,向?qū)W生傳遞知識。藝術(shù)性高的授課語言能夠更好地貼近學(xué)生和教學(xué)實際,如果一位教師授課時語言表達(dá)有限,缺乏激情,勢必影響教學(xué)效果。

一、授課語言藝術(shù)的實踐調(diào)查設(shè)計

從教師角度看,授課語言的規(guī)范性、有效性直接關(guān)系到學(xué)生是否掌握教師的授課內(nèi)容。從學(xué)生的角度看,授課語言藝術(shù)能力是師范生需要掌握的重要口語技能。師范生的語言藝術(shù)能力體現(xiàn)了他們在就職后的語言運用能力。為此,筆者試圖使用調(diào)查問卷方式了解學(xué)生對授課語言有什么要求、教師對授課語言的自我評價如何。只有綜合師生雙方的視角,才能對授課語言做一個全面的了解,為授課語言的藝術(shù)使用提供有效參考。

筆者在工作過程中,分別從教師和學(xué)生的角度對江西師范高等專科學(xué)校部分班級的授課語言藝術(shù)實踐做了隨機(jī)問卷調(diào)查,調(diào)查對象包括我校文新學(xué)院2016級部分學(xué)生和教師,問卷內(nèi)容涉及授課語言的規(guī)范使用層面和藝術(shù)運用層面。問卷分為教師問卷和學(xué)生問卷,全部為封閉型試題,共有6題,部分試題于課間發(fā)放到班級,部分試題于課堂隨堂發(fā)放以保證回收率。本次調(diào)查共發(fā)放問卷114份,收回有效問卷102份。調(diào)查結(jié)果以教師、學(xué)生兩個板塊對比的形式呈現(xiàn),調(diào)查數(shù)據(jù)四舍五入,保留至小數(shù)點后一位。由于條件限制,本文調(diào)查對象僅限于江西師范高等專科學(xué)校的部分師范專業(yè)班級,并未涉及授課語言的全部。另外,教師問卷基本能夠反映授課語言存在的問題,但不能確保所有學(xué)生對問題都能進(jìn)行認(rèn)真思考、理解程度精確。

二、授課語言藝術(shù)的實踐調(diào)查結(jié)果分析

(一)教師視角下的授課語言調(diào)查

問題1:在教學(xué)過程中,您會根據(jù)具體的授課內(nèi)容選擇不同的授課表達(dá)方式嗎?

調(diào)查顯示,71.7%的老師在課堂教學(xué)過程中會使用不同的語言表達(dá)方式適應(yīng)不同類型的學(xué)生和教學(xué)內(nèi)容。通過訪談我們了解到,多數(shù)老師認(rèn)為純理論課的授課語言應(yīng)該語勢平緩,條理分明。而實踐課的授課語言更應(yīng)注重課堂整體氣氛的調(diào)動,語勢輕快,多使用短句。總體來說,接受調(diào)查的教師在完成教學(xué)任務(wù)的同時兼顧到了教學(xué)內(nèi)容的不同和學(xué)生的個體差異性。

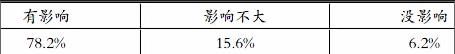

問題2:在教學(xué)過程中,您覺得您的語勢變化(主要包括字調(diào)、句調(diào)的變化)對學(xué)生學(xué)習(xí)的效果有影響嗎?

從組織教學(xué)的功能上看,語勢變化可以標(biāo)記教學(xué)內(nèi)容的重點、難點。另外,語調(diào)的變化,還可以調(diào)節(jié)課堂氛圍。從上表可以看出,我校接受調(diào)查的老師中,大多數(shù)認(rèn)為語勢變化對教學(xué)效果的影響較大。只有6.2%的教師認(rèn)為語勢變化對課堂教學(xué)效果影響不大。

(二)學(xué)生視角下的授課語言調(diào)查

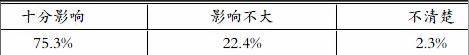

問題1:您認(rèn)為教師的授課語言風(fēng)格會影響你的學(xué)習(xí)成績嗎?

問題2:您認(rèn)為授課語言的哪個部分影響了你的學(xué)習(xí)?

問題3:您更喜歡哪種授課風(fēng)格的老師?

通過以上三題對學(xué)生的調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)學(xué)生覺得教師授課語言的風(fēng)格十分重要。有超過七成的學(xué)生認(rèn)為授課語言風(fēng)格直接影響到他們的成績。經(jīng)過進(jìn)一步的訪談,多數(shù)學(xué)生表示教師普通話的標(biāo)準(zhǔn)程度最容易影響他們的聽課效果,也有部分學(xué)生關(guān)注教師的音色和音量。而對于教師授課的風(fēng)格,我校學(xué)生并未表現(xiàn)明顯的喜好傾向。

三、授課語言藝術(shù)實踐調(diào)查的啟示

(一)授課語言藝術(shù)的使用原則

授課語言是課堂環(huán)境下師生維系情感的媒介,是民主和諧的課堂氛圍的調(diào)節(jié)劑,是課堂管理的工具,它關(guān)系到整個教學(xué)環(huán)境的構(gòu)建。教學(xué)的過程中,應(yīng)關(guān)注語言的形象特征和創(chuàng)造特性,發(fā)揮個人語言魅力,實現(xiàn)授課語言的科學(xué)性與藝術(shù)性融合。首先,授課語言必須使用標(biāo)準(zhǔn)音、標(biāo)準(zhǔn)詞匯,合乎現(xiàn)代漢語語法。這是由授課語言藝術(shù)的規(guī)范性決定的。此外,授課語言的音響要適中,語調(diào)須富于變化。由于課程類型和學(xué)生的差異,授課語言還需結(jié)合實際有所調(diào)整,如調(diào)整語調(diào)的高低起伏,句式的長短、語速的快慢等,這屬于授課語言藝術(shù)使用的動態(tài)性原則。

(二)培養(yǎng)師范生授課語言藝術(shù)的策略

第一,師范生自身應(yīng)該不斷提升自己的語言文字素養(yǎng)。除掌握專業(yè)知識外,還應(yīng)掌握教育學(xué)、心理學(xué)知識,在不斷進(jìn)行語言實踐的同時,觀摩示范課視頻及其他圖文材料。通過觀摩、討論示范課視頻,評議視頻中的授課語言藝術(shù)運用,獲得直觀的、感性的認(rèn)識,積累間接的經(jīng)驗。

第二,教學(xué)過程中應(yīng)開展課堂口語專項訓(xùn)練。我們應(yīng)該根據(jù)學(xué)生的特點,進(jìn)行有針對性的授課語言指導(dǎo)。幫助學(xué)生建構(gòu)有藝術(shù)性和個人特色的導(dǎo)入語、講授語、反饋語、引導(dǎo)語、總結(jié)語。目前我校配有微格教室,將師范生分成若干小組進(jìn)行微格訓(xùn)練,經(jīng)過試講、初評、修正與改進(jìn)的四步訓(xùn)練,師范生的授課語言藝術(shù)均獲得了一定程度的提升。

第三,形成“培訓(xùn)、考核、比賽”三位一體的口語技能培養(yǎng)模式。每學(xué)期定期舉辦說課比賽、微格教學(xué)比賽、誦讀比賽和演講大會,將課堂的聯(lián)系延伸至課外,使得學(xué)生得到更多鍛煉機(jī)會,增強(qiáng)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性。

(編輯:龍賢東)