另一個故鄉

□鄭永利

另一個故鄉

□鄭永利

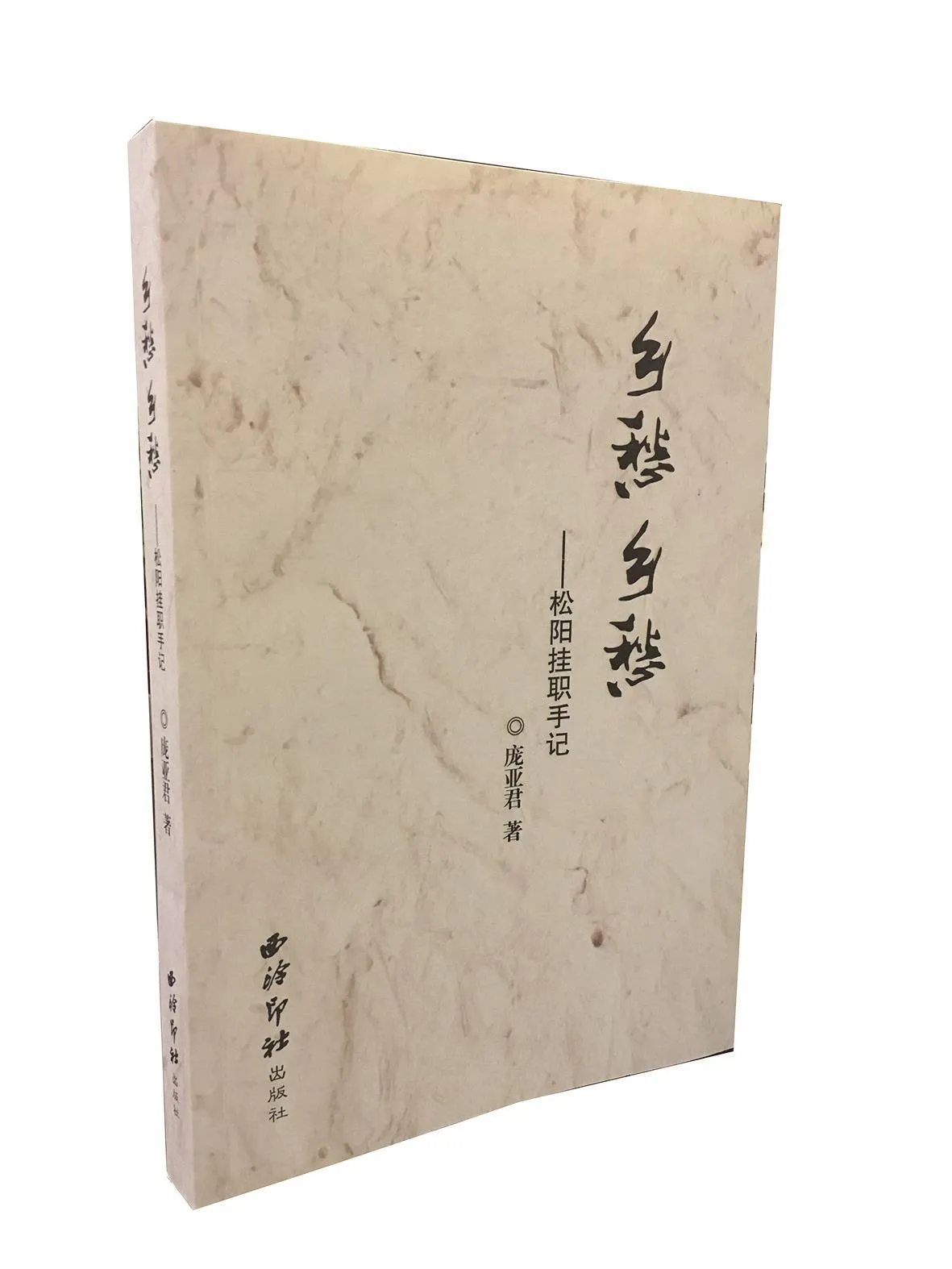

掛職即將期滿,在等待考核的時間里,收到龐亞君的新書《鄉愁,鄉愁——松陽掛職手記》。

說實話,當時有點詫異——關于書名。

故鄉,是每一個游子內心深處最柔軟的地方。有離別,有遠方,就有鄉愁。李白說,“浮云游子意,落日故人情”;崔顥說,“日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁”;范仲淹說,“濁酒一杯家萬里,燕然未勒歸無計。”——所謂故鄉,便是如此,無須想起,而時時牽掛。

然而,松陽之于龐亞君,不過是兩年掛職之地,又是什么讓她如此熱愛這片土地,在繁忙的工作之余,一字一句、一章一節,結集成這部12萬字的散文集呢?

帶著這樣的探究,翻開《鄉愁,鄉愁》那有著土黃色鄉村肌理般的封面。

想不到,這一讀,我竟不能釋卷。

作為一名新松陽人,兩年時間里,龐亞君踏踏實實走遍這里的山山水水,詳詳細細聽遍民情民意,認認真真寫下這本掛職手記。單單這份情懷,便令我感佩。

而真正讀完這本書,我的敬意油然而生。

這是一本散文式的工作筆記,文字飽滿,充滿張力,讀之如臨其境。字里行間,松陽的一草一木似乎都觸手可及。

這幾乎是松陽的一部小百科。收錄了松陽的鄉村、鄉土、鄉野、鄉井和鄉風。在她女性特有的細膩筆觸下,松陽的風土人情、市井巷陌、物語民俗撲面而來。就算從未到過松陽的人,亦能從中知道松陽的大概。傳統村落的風貌與格局、民間工藝的種類與分布、主導產業的傳統與改良、發展藍圖的謀劃與描繪、民俗風情的淳樸與特色一目了然。

這些,都是她在行走松陽的過程中,隨時隨地,利用點點滴滴的零碎時間,記在手機里,然后成文,繼而成書的。兩年來,目光所及之處無一不是這片熱土。在她筆下,松陽是立體的、活態的,有著厚重的千年底蘊,也迸發著新時期的無限活力。

這些都引發著她深深的思考:城市化進程中,到底該如何“拯救老屋”?手工藝全面凋蔽的大背景下,民間工藝何去何從?產業的轉型升級中,主導產業怎樣融合發展?信息化時代,千年田園古縣以什么途徑更好地與現代接軌?這些,她有著深于常人的憂慮和迫切。我看到她奔走在傳統工藝復興的路上,看到她挑燈研究老屋保護的背影,看到她改良產業的決心和信心,看到她只爭朝夕的工作作風,更看到她對松陽發展的一片拳拳之心。

抬頭看天,也低頭趕路。把握大局之外,龐亞君有著鄰家小妹般的親切。這些,從她在材料組織上的親力親為、為鄉村鄉宿取名的憚精竭慮中可見一斑。作為一名從事研究工作的女子,在下派中,她真正做到了俯下身子、融入基層,這份勤勉踏實令人感動。

前幾天,看到浙江新聞對這部書的報道。龐亞君說,這部書于她而言,不是創作,只是記錄。而我卻覺得,無論創作也好,記錄也好,這部書的意義早已大過了書的本身。因為,不同于本土作家的是,作為一名外地人,她看松陽的視角是獨特的,有跳出松陽看松陽的意味,而作為松陽發展建設的參與者,她又有親歷其中的喜憂苦樂。就如她在前言中所說,在松陽,她看見、耳聞、思慮、想象。不同的是,她將這些都變成了文字。我能想象得出,她利用了所有可利用的時間,八小時之外,舍棄娛樂,與文字糾纏,與思想對弈,凝結成這12萬字的心血之作,這是她給松陽留下的一筆寶貴財富,也是她在下派鍛煉中的重要收獲。作為同批派友,在敬佩她的同時,我有汗顏之感。

兩年時間,她真正將他鄉當成了故鄉。

這是一種情懷,更是一份深愛。

作者單位:浙江省植物保護檢疫局