淺談藏族古代盜竊罪法制

盧翔宇

西藏民族大學法學院,陜西 咸陽 712000

?

淺談藏族古代盜竊罪法制

盧翔宇

西藏民族大學法學院,陜西 咸陽 712000

本文對藏族自松贊干布至清朝的盜竊法制研究,發現其主要特色在于:以有區別的財產刑為主刑,藏傳佛教思想色彩濃厚,官方法深受部落法影響,地方缺少杰出的法律人才進行立法。這對于當今依法治藏能產生一定啟示:適當增加財產刑刑度,引導藏傳佛教依法協助司法工作,統一西藏法治工作,加強對西藏的法治人才輸送。

法治西藏;盜竊罪;藏族古代法;財產刑

一、西藏古代盜竊罪立法情況

吐蕃王朝開始制定成文法。元朝開始管轄西藏;清朝中央政府主導了西藏的法制工作。

(一)吐蕃和唃廝啰時期

1.吐蕃時期

調整財產關系的成文法始于松贊干布時期。他根據佛教的十善法戒制定了十惡戒律、做人凈規十六條,后又將佛教戒律法律化,制定了國法二十條。之后,吐蕃進入律令制時代,廣泛開展立法工作,制定“三律”①。

吐蕃由此確定懲治盜竊罪的原則:以財產刑為主刑;以被害人的身份地位區別確定賠償額。如盜竊三寶之物,罰賠百倍于贓值的財產;盜竊贊普財物,為80倍;盜竊庶民財物,僅8倍。原因是確立藏傳佛教為國教,使不平等合法化,保護政教特權;西藏社會生產力實現較大發展,財富增多,為財產刑提供了物質基礎;勞動力較少,且需要武力統一,不能過多適用肉刑與自由刑;唐朝文明發達,成為吐蕃統治者的重要參考。

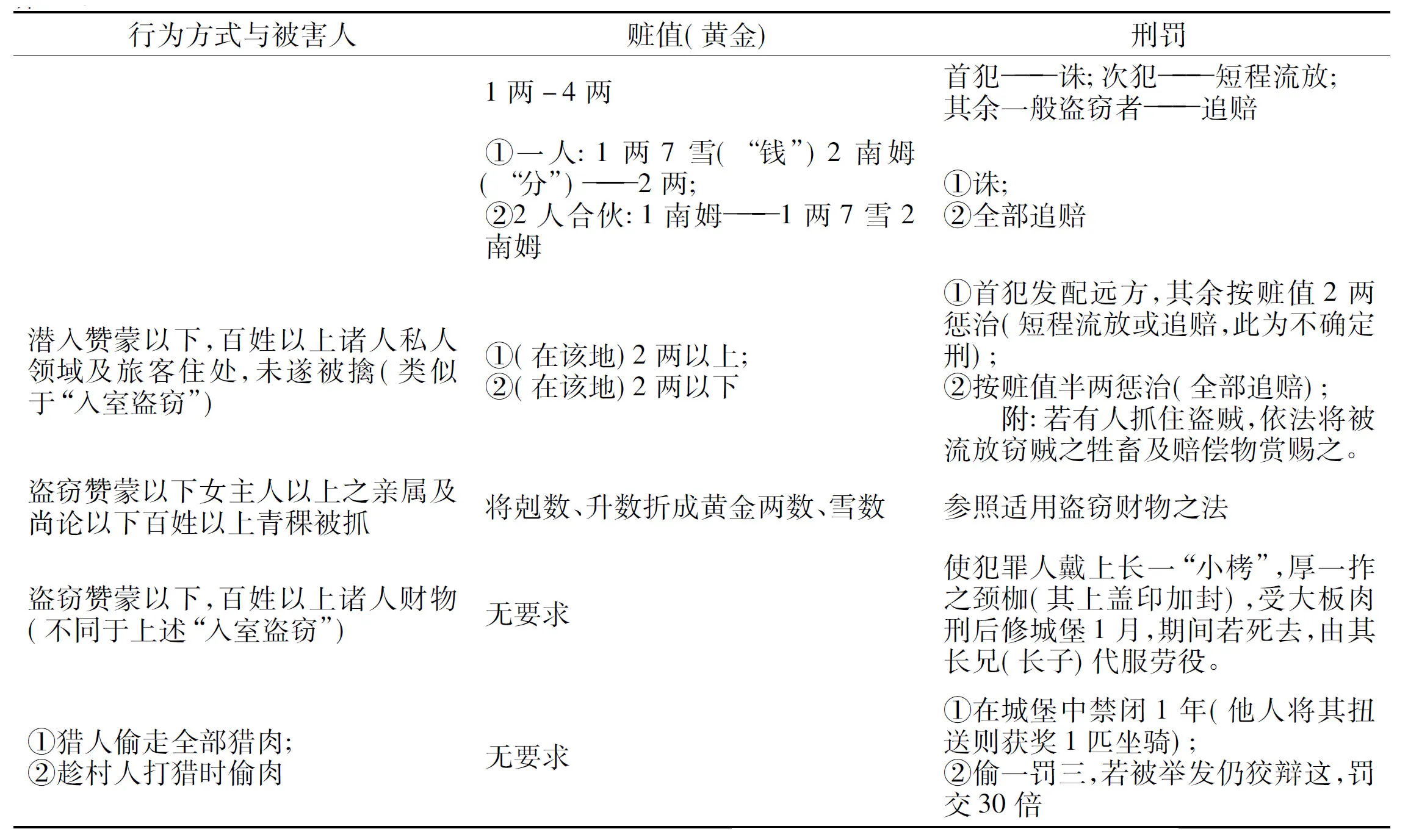

《盜竊追償律》是其中的代表性規范,見下表。

行為方式與被害人贓值(黃金)刑罰1兩-4兩首犯———誅;次犯———短程流放;其余一般盜竊者———追賠①一人:1兩7雪(“錢”)2南姆(“分”)———2兩;②2人合伙:1南姆———1兩7雪2南姆①誅;②全部追賠潛入贊蒙以下,百姓以上諸人私人領域及旅客住處,未遂被擒(類似于“入室盜竊”)①(在該地)2兩以上;②(在該地)2兩以下①首犯發配遠方,其余按贓值2兩懲治(短程流放或追賠,此為不確定刑);②按贓值半兩懲治(全部追賠);附:若有人抓住盜賊,依法將被流放竊賊之牲畜及賠償物賞賜之。盜竊贊蒙以下女主人以上之親屬及尚論以下百姓以上青稞被抓將剋數、升數折成黃金兩數、雪數參照適用盜竊財物之法盜竊贊蒙以下,百姓以上諸人財物(不同于上述“入室盜竊”)無要求使犯罪人戴上長一“小栲”,厚一拃之頸枷(其上蓋印加封),受大板肉刑后修城堡1月,期間若死去,由其長兄(長子)代服勞役。①獵人偷走全部獵肉;②趁村人打獵時偷肉無要求①在城堡中禁閉1年(他人將其扭送則獲獎1匹坐騎);②偷一罰三,若被舉發仍狡辯這,罰交30倍

2.唃廝啰政權時期

吐蕃滅亡后,西藏分裂,法制散亂,但大多與吐蕃法律有關聯。11世紀初,唃廝啰政權建立,雖追求創制,但實際上基本沿襲吐蕃法律。

(二)元明清時期

1.元朝時期

絳曲堅贊融合蒙蕃法律制定《十五法》,廢除死刑。因為他篤信佛教,據賢王十善律,適用死刑是積惡業;薩迦政權政教合一,佛教戒律是正式法律淵源,將不殺定為第一戒,他身體力行,垂范僧俗;后來他建立怕摩主巴政權,力求人民休養生息。

《盜竊追償律》提升了王權的法律地位,削弱了教權,但仍非法剝奪農奴的人格與財產權利,階級本質并未變化。

2.明朝時期

1632年,噶瑪丹迥旺布制定《十六法》,這是西藏法制史上最完備最系統的法律。其新增規定:誣告他人盜竊者反坐;對撿到財物不歸還者,將財物隱藏他處狡詐欺騙者,罰以退贓和賠新等;因盜竊而被打死、打傷,一般不付命價、血價②;擴大盜竊的范圍。這體現出西藏社會經濟進一步發展,人們的財產保護意識隨之增強。

3.清朝時期

清朝時,地方立法變化不大;但甘孜地區的法律和四川德格《法律十三條》都規定了死刑且大量適用。中央政府主導了西藏法制工作,加強中央與地方、內地與西藏的聯系,鞏固多民族統一國家。

由于階級矛盾日益尖銳,s中央政府規定了諸多重刑,且更加突出等級分化。

《番例條款》中,偷竊四項牲畜,聚眾盜竊,盜竊現行犯,都規定有死刑。雍正《西寧青海番夷成例》③重點打擊盜竊,定罪量刑采從重原則。清中葉以后,刑罰愈加殘忍,如在甘孜地區,土司頭人濫用私刑,丟河、槍斃、沒收財產成為常刑。

清朝政府設立理藩院,制定《理藩院則例》,加強對西藏的管轄;1830年,編訂《鐵虎清冊》④,進一步管理西藏土地稅收。這些法律文件從行政與經濟上對盜竊進行了預防與懲治。

在對喇嘛的懲治中,《理藩院則例》、《大清會典》、《酌定西藏善后章程》與《欽定藏內善后章程》等法律均規定了行為準則,藏傳佛教寺院規定更詳細。大金寺規定,盜竊者由寺院沒收其財產一部分或全部,由鐵棒喇嘛酌情處以鞭笞、砍手、挖眼等酷刑。

(三)關于盜竊的部落習慣法概貌

民主改革前,部落是西藏重要的實力組織,能對法律實施產生重大影響。人們在觀念上、習俗上都予以接受。衛藏地區法制一體化程度相對較高,但在遠離衛藏的地區,由于錯綜復雜的環境因素,部落習慣法逐漸形成與發展,影響深遠。其特點在于:

1.每個部落都有習慣法。

2.每個部落的習慣法都只在本部落內部有效,影響甚至抵觸官方法律的實施,造成法權分散,法制全面遜色于古代法的局面。

3.在不同部落間比較,同異并存:雖都依據被害人等級確定賠償數額,但頭人與喇嘛是否同等不一致;雖都加倍罰賠,但即使被害人同等,倍數也不一致,有些部落甚至放棄該原則;雖都要向頭人交罰款,但種類差別很大,罰款名目眾多,不同部落選擇不同。

二、藏族古代盜竊罪法制的特點

(一)以有區別的財產刑為主刑

在西藏封建時期,依據等級的不同,懲罰性賠償的倍數從高到低,分為100倍、80倍、7到9倍,明清時期成為10000倍、80倍、7到9倍。在不同部落存在或大或小的差異。

私有財產日益增加為這一原則提供了物質基礎,以有限的人力保護王權與統一的政治目的和藏傳佛教的思想意識使得財產刑成為主刑,勞役刑、自由刑、肉刑和生命刑基本上作為附加刑適用。只是到封建社會后期,重典治世,肉刑、死刑驟增,以暫時穩定社會秩序,維護統治階級的特權。

(二)官方法深受部落習慣法影響

部落法是部落內部群眾最為認同的法律。人們在部落中長大,部落法律與文化成為最權威的規范。部落群眾更愿認同并遵守自己部落的習慣法,客觀上使官方法律適用受阻,造成法權零亂分散、法治向心力弱的局面。

(三)藏傳佛教思想色彩濃厚

松贊干布確立了藏族法律的這一千年傳統,歷代贊普與地方政權都奉行這一原則。中原王朝持寬容態度,甚至以政治力量幫助宗教發展。巨大的文化與法制慣性使藏族法律這一特色漸漸深入法制核心,持續至民主改革前。

(四)地方缺少杰出人才進行法制工作

西藏歷史上未涌現出多少如張斐、杜預這樣杰出的律學家。人才劣勢直接限制了西藏古代法制的發展:即使在吐蕃時期,也與中原王朝相距甚遠,而且總體上分散、落后。

三、對當今依法治藏的啟示

(一)適當增加財產刑刑度

西藏的經濟社會發展水平創自身歷史新高,但仍落后。以不違背刑法為前提,適當減輕自由刑刑度,增加財產刑刑度。在刑事偵查程序中嚴格收集數額與情節方面的證據,使罰金額遠高于盜竊所得,最終無法實現非法占有目的。

西藏特殊的政治與宗教環境要求依法保護黨政機關與宗教單位的不動產,如徽標、壁畫、佛像、門窗等。既保護財產權利與法治權威,又能避免將案件政治化,以維護穩定的政治秩序和正常的宗教秩序。

西藏的社會關系相對簡單,立法機關甚至可以制定單行刑法,鼓勵在一審中適用簡易程序,鼓勵西藏各級人民檢察院在提起公訴時建議有管轄權的人民法院適用簡易程序。

(二)統一西藏法治工作

分階段限制直至廢除賠命價、賠血價及其他抵觸現行法律的部落習慣法,分解其中阻礙法治建設的觀念,使盜竊罪的審理符合刑法。

西藏自治區人民政府可以為盜竊案件被害人給予一定數額的財產救濟,幫助其提高生活質量,使人們打消以獲得加倍罰賠來發財的幻想,扎穩刑法在西藏適用的社會基礎。

(三)引導藏傳佛教依法參加司法活動

藏傳佛教應在黨和國家的領導下依法活動,為依法治藏貢獻力量。

盜竊罪定罪量刑時,應以現行法律為標準,而不應以藏傳佛教教義為標準;必須由人民法院行使審判權,定罪量刑,而不應由藏傳佛教組織或人士法外裁判。

在司法工作中,調解全程適用,人民法院從廣大群眾中間吸收人民陪審員。宗教力量可以參與人民調解委員會活動、擔任人民陪審員或以其他合法方式參加審理工作,不得違法行使審判權,削弱人民法院與國家法律的權威。

(四)對口高校加大人才輸送力度

西藏大學、西藏民族大學等對口高等院校以實習、駐村、招生就業等形式向西藏自治區各機關、組織輸送法律人才,使高校在校師生為法治西藏和法治中國貢獻力量。他們可以協助開展普法宣傳、上門司法、訴訟大廳業務接待與處理、政策與法律法規研究等多項法治工作。這有利于法治工作隊伍整體素質的提高,使全國性法律法規得到更加全面徹底的實施。

[ 注 釋 ]

①<狩獵傷人賠償律>、<縱犬傷人賠償律>和<盜竊追償律>.

②類似于現代刑法中的正當防衛.

③又稱<西寧番子治罪條例>,簡稱<番律>,制定于1733年,次年頒行.

④1830年是藏歷鐵虎年,故名之.

[1]徐曉光.藏族法制史研究[M].北京:法律出版社,2001.

[2]張晉藩.中國法制史[M].北京:中國政法大學出版社,2014:120-140.

[3]華熱·多杰.藏族古代法新論[M].北京:中國政法大學出版社,2014.

D

A

2095-4379-(2017)17-0146-02

盧翔宇(1996-),男,漢族,山西臨汾人,西藏民族大學法學院,法律碩士。