減刑、假釋程序中檢察機關監督權的局限與完善

蘇奕帆

天津市西青區人民檢察院,天津 300380

?

減刑、假釋程序中檢察機關監督權的局限與完善

蘇奕帆

天津市西青區人民檢察院,天津 300380

近年來,“假立功減刑”現象屢禁不止,與之附隨的是公眾對減刑、假釋制度以及司法的公平性和陽光化的極大質疑。減刑、假釋制度有利于對罪犯的教育、感化和挽救,其制度的優越性和行刑的社會化、文明化為世界各國所認可。但是,優越的制度為何引發公眾的唏噓呢?究其原因,還是因為程序的不完善。基于此,2014年4月出臺的《最高人民法院關于減刑、假釋案件審理程序的規定》專門就減刑、假釋案件的提請機關,公示、審理的期限,審判程序中參與人的范圍等方面予以明確,力求從程序上保障減刑、假釋案件公正審理。然而,徒法不足以自行,該程序的基本框架雖已建立,但規定是否細化和明確,仍需實踐考證。本文針對C市第一中級人民法院減刑、假釋案件審理程序中檢察機關監督階段的具體運作,就我國減刑、假釋案件監督階段程序的適用現狀進行了客觀的總結和分析,并提出了完善減刑、假釋程序中檢察機關監督權的建議,以期對我國程序法的完善和司法公正有所裨益。

減刑程序;假釋程序;完善程序

一、導論

近年來,隨著人權、法治理念在中國的興起,尤其是執政高層的大力推動,程序法治也日益成為法治中國的一個重要關鍵詞,并取得了長足的進步。無論是靜態的程序立法,還是動態的法律適用,程序正義理念正得到前所未有的提升。與此相對應,理論界與實務界對刑事訴訟的各個領域投以極大的關注,并取得了顯著的成果,共同見證了程序法治的諸多里程碑。但因訴訟觀念、司法傳統以及制度背景等諸多方面的影響,刑事執行卻長期未獲得足夠的關注,尤其以減刑、假釋為甚。

減刑、假釋程序的缺失造成了司法實務中的種種漏洞。近年來,廣西羅成監獄減刑執行大案、四川監獄宋善哲捏造“立功”案以及涉嫌虛假立功以獲取減刑的原健力寶集團董事長張海案引起了輿論的廣泛關注,公眾對司法的公平性和陽光化產生了極大的質疑,堵住“假立功減刑”這一漏洞的方案已經提上日程。而怎樣堵住漏洞,監督減刑、假釋程序的陽光化運行,也急需檢察機關充分行使其監督權,有效監督減刑、假釋程序的規范化。

二、C市檢察機關對于減刑、假釋的監督階段實施現狀及分析

2012年《最高人民法院關于辦理減刑、假釋案件具體應用法律若干問題的規定》指出,人民檢察院對執行機關提請減刑、假釋案件有意見時,提出的檢察意見,應當與提請建議書一并移送到受理法院。這一規定是對檢察機關提出的檢察意見的重視,加強了檢察院對于監獄部門做出提請建議書的監督,是防止執行機關權力濫用的良性規定,但在司法實踐中,檢察機關是否提出了檢察建議?其法律監督作用是否充分發揮?以C市第一中級人民法院為例:

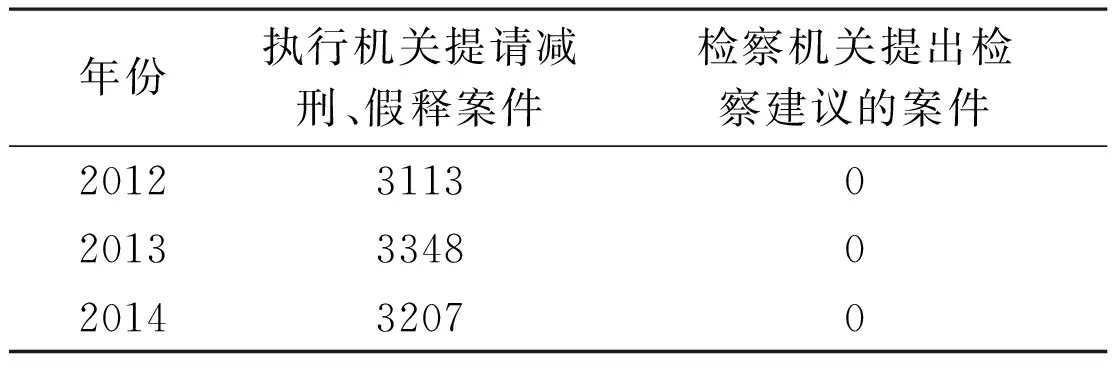

檢察機關針對執行機關提請減刑、假釋案件提出檢察建議的情形

從表格可以看出,自2012年《最高人民法院關于辦理減刑、假釋案件具體應用法律若干問題的規定》實施以來,2012年執行機關提請減刑、假釋案件3113件,2013年提請減刑、假釋案件3348件,2014年提請減刑、假釋案件3207件。法條生效至今,檢察機關針對執行機關的提請提出檢察建議的案件為0,也就是說3年中,檢察機關針對行刑機關提請的減刑、假釋案件從未提出過檢察建議。通過與該實務人員的交流,筆者發現,首先,在行刑程序中,人民檢察院辦理減刑、假釋工作一般不是與執行機關同步、集中進行的,執行機關交付檢察機關的裁定書的副本在送達檢察機關的過程中,往往具有滯后性,檢察機關對執行機關的監督并不是一種同步監督,而是一種事后監督。其次,檢察機關了解和掌握罪犯的行刑情況是從日常化的檢察工作中簡單的加以了解,對罪犯悔改情況的掌握也是不全面的,相較于執行機關,檢察機關并不是十分清楚罪犯的情況。最后,在書面審理程序中,檢察機關對法院的監督也僅限于發出書面監督意見。而在開庭審理中,檢察機關雖有派人參加庭審,而且可以在審理過程中進行提問、質證、發表綜合的檢察監督意見,但在案件的審理過程中這些權利并沒有積極的行使,幾乎都是作為“旁聽者”的身份參加案件的審理。

三、檢察機關在監督減刑、假釋程序中存在的問題及原因分析

(一)存在的問題

在監督階段,檢察機關的監督作用不能充分發揮。從調研數據可以看出,檢察機關在減刑、假釋的監督程序中,對于法律賦予的很多權利,在實踐中卻不能積極行使。如《監獄提請減刑假釋工作程序規定》第15條中要求執行機關在提請減刑、假釋案件時,要同時向人民檢察院或者派駐檢察室提交該建議書。《人民檢察院刑事訴訟規則(試行)》第649條更加明確了檢察機關在收到建議書后,應當對每個案子進行審查,如果發現建議不當或者違反法定程序的,應當在十日以內向審理該案件的人民法院提出書面檢察意見,也可以向執行機關提出書面糾正意見。然而,在實踐中,檢察機關所收到的材料來源于執行機關的呈送,作為一種事后監督,具有一定的滯后性。這種滯后性使檢察機關無法做到全程監督,只能做形式化的批復,對每一個案子進行實質性審查在現實中是不可能實現的。加之,在監獄內雖然設置有駐監獄檢察部門,但是相比執行機關,檢察機關既不能全面的了解罪犯的執行情況,又不能參與到監獄部門做出減刑、假釋提請決定的過程中去,對于執行機關的監督是很有限的,這也阻礙了檢察機關監督作用的充分發揮。監督作用的薄弱,使檢察機關在審理過程中似乎僅僅是一個“參與人”的角色。正如有學者所指出的,“減刑、假釋裁決的非司法化程序,其設計的宗旨沒有考慮到檢察機關的參與和介入。由于檢察機關在減刑、假釋程序中不再享有訴訟主體的資格,缺乏了解案情和陳述的機會,完全淪為程序之外的第三者。”①。

(二)減刑、假釋程序存在問題的原因分析

檢察機關作為唯一監督行刑機關的主體,其監督權的有效實現,必須依靠其各項具體訴訟職能的有效實現為前提。也就是說法律得規定檢察機關在行刑中的具體職能,檢察機關的監督作用才能充分發揮。而現實是,在行刑中檢察機關的權利是很有限的。在審核是否達到減刑、假釋標準時沒有話語權,沒有減刑、假釋程序的啟動權,在減刑、假釋案件裁定后沒有抗訴權。正如有學者指出“檢察機關對法院減刑、假釋裁定的監督,由于缺少具體的監督程序規定及相應處分權,缺乏進行實質審查的有效途徑,也難以發揮實際作用。”②很顯然,當權力受到諸多限制,其監督力量必然大打折扣。檢察機關在減刑、假釋案件的監督過程中,不能事前介入到程序中去,行使監督權的事實依據不夠充分,實質審查的途徑不夠明確,在監督過程中處于被動地位,這些都是其權利受到限制的表現。其次,檢察監督的脆弱還表現在其實施檢察工作時缺乏力度。“檢察權的有效行使依賴于充足而清晰的執行信息和行之有效的程序機制,一旦遇到實體權的抵制,加上程序機制不完善,監督權很容易被隔阻在外。”③在實務中,檢察機關監督的范圍模糊不清,其行使權力的方式也沒有規定,如果遇到執行機關或是審判機關的抵制,監督權沒有硬性的法律支撐,很容易被“叫停”。

四、強化檢察監督,完善我國減刑、假釋程序的建議

“檢察機關在減刑、假釋程序中的合理定位應當是全方位、全過程、全知曉的參與,整個減刑、假釋過程中都應當貫穿一條有利于檢察機關法律監督進行的線索,而且檢察機關對減刑、假釋事實和證據的掌握程度不應低于在案件訴訟階段的要求”。④這就要求我們必須規定檢察機關的各項具體職能。使檢察機關真正發揮自己的監督力度。

在提請階段中,改變檢察機關的滯后監督,將其監督權前移,在分監區提出減刑、假釋建議時就啟動監督程序,賦予檢察機關對于減刑、假釋案件提請的審查權和對罪犯的救濟權,執行機關在向法院交付提請資料時,應該先將罪犯的減刑、假釋的證明材料呈報檢察機關予以審查,而且這種審查主要是實質性審查,對罪犯的服刑情況做實質調查,尤其對罪犯影響較大的減刑、假釋事由做全面的調查,以防止執行機關的“暗箱操作”。當檢察機關審查完畢后再一起呈報給審判機關。當罪犯在證明自己符合減刑、假釋條件,而執行機關卻不予提請時,檢察機關有救濟的權利,需要執行機關在5日內做出合理的解釋并出示相關證明,限制執行機關的權力,使檢察機關更具主動權。在審理程序中,改變檢察機關“旁聽人”的身份。賦予檢察機關相應的處分權。法律應具體檢察監督的程序,細化具體的執行信息。在與實體權的對抗中,能有充分的執行權。我們可以借鑒國外的相關法律,比如美國就賦予檢察官取消罪犯減刑資格和撤銷減刑決定或者恢復減刑決定的權利。這種執行權的強化,可以平衡在審理程序中各機關的權力制衡。如果檢察機關僅僅能提出糾正意見,或者在庭審中只是形式化的“旁聽”,那么其監督力度必然十分脆弱。筆者認為,賦予檢察機關相應的處分權,是打破檢察機關局外身份的必須之路。

[ 注 釋 ]

①劉方.檢察機關對減刑、假釋程序監督的立法完善[J].西南政法大學學報,2010(1):57.

②董貴.對減刑假釋案件進行檢察監督的思考[J].人民檢察實務研究,2007(18):49.

③石秀麗.論我國刑罰執行監督制度[J].國家檢察官學院學報,2005(4).

④劉方.檢察機關對減刑、假釋程序監督的立法完善[J].西南政法大學學報,2010,12(1).

[1]劉方.檢察機關對減刑、假釋程序監督的立法完善[J].西南政法大學學報,2010(1).

[2]董貴.對減刑假釋案件進行檢察監督的思考[J].人民檢察實務研究,2007(18).

[3]石秀麗.論我國刑罰執行監督制度[J].國家檢察官學院學報,2005(4).

D

A

2095-4379-(2017)17-0162-02

蘇奕帆(1989-),漢族,西南政法大學,碩士研究生,天津市西青區人民檢察院偵監科,干警。