降低思維起點 提高教學效率

王冰輝 姜麗妍

(浙江省平湖中學,浙江嘉興 314200)

降低思維起點 提高教學效率

王冰輝 姜麗妍

(浙江省平湖中學,浙江嘉興 314200)

教師應該降低思維起點,站在學生的立場,設身處地地揣摩學生的心理狀態、思維活動、學習水平等,以與學生同樣的好奇心、同樣的認知興趣、同樣的思維情境設計問題,激發學生的興趣,引起學生的共鳴,促進學生積極主動地參與課堂教學活動,以達到因勢利導、強化教學效果的目的.

降低思維起點;解其惑,釋其疑;克其難;糾其錯

在教學活動中,教師扮演著雙重角色,一方面要扮演“教”的角色,擔任學生的指導者和引領者;另一方面要能以學生的年齡特征、知識現狀、生活實際為前提,以學生的思維和眼光審視新的知識,扮演“學”的角色,與學生一起成為知識、方法、技能的探求者.在實際教學中,教師更多的習慣于扮演“教”的角色,習慣站在自己的角度考慮問題、設計教學,思維起點很高,脫離學生的認知規律,忽視學生思維活動和思維能力,教學效果大打折扣.教師如果能夠多扮演“學”的角色,能夠換位思考,有意識地回歸與學生相仿的思維勢態,把思維的觸角延伸到學生的思維領域,用學生的思維方式思考和分析問題,降低教學思維起點,以與學生同樣的好奇心、同樣的認知興趣、同樣的思維情境設計問題,激發學生的興趣,引起學生的共鳴,促進學生積極主動地參與課堂教學活動,以達到因勢利導、強化教學效果的目的.[1]

1 想學生之所想,以利其想

學生在學習過程中,往往會有很多想法,但由于種種原因,學生未必都能暴露出自己的想法和問題,如果學生的隱性問題不能及時暴露和解決,將會大大降低教學效果和學生可持續學習的熱情與動力.學生是學習的主體,學生在想什么?是怎樣想的?教學過程中,教師應以學生的眼光審視教學內容,思考學生在學習過程中可能會遇到的障礙和問題,洞察學生的心理,及時了解和掌握他們的所思所想,有針對性地提出、設計和討論這些問題,達到思維“同頻”,實現教與學的“共振”.[2]在電表改裝的教學過程中,學生原有的認知是電壓表和電流表都是理想電表,因此電壓表不能串聯在電路中,電流表決不能并聯在電路中,基于學生的這種認識教師可以降低思維起點,引導學生發現問題、探究問題、解決問題.進行教學時可以直接提出問題:電流表能否并聯在電路中,電壓表能否串聯在電路中(即電流表能測電壓么?電壓表能測電流么?).學生回答:“不能.”再問:為什么不能?學生回答:“因為電壓表內阻無窮大,測不出電流;電流表內阻為0,如果并聯在電路兩端會引起短路.電流表和電壓表都是理想電表.”再對學生進行追問:“生活中是否存在理想電表?”同樣,幾乎所有學生都回答:“不存在.”那么,學生發現了這種前后自相矛盾的錯誤,然后再讓學生了解表頭的構造,讓學生理解和明確表頭就是一個電阻的事實.改裝后的電流表和電壓表在電路中可以看做是一個“電阻”.不過與通常的電阻不同的是,電流表這個“電阻”中的電流是可讀的;電壓表這個“電阻”兩端的電壓是可讀的.最終讓學生理解電壓表可以測電流,電流表可以測電壓的原理和事實.

2 疑學生之所疑,以釋其疑

在課堂教學中,經常會發現學生眉宇凝重,困惑不已,這說明學生思維上遇到了障礙,產生疑惑,如果教師不能及時將這些疑惑排除,勢必對后續的教學和學生繼續學習帶來困難.因此,教師要從學生的思維出發,根據學生可能出現的疑惑來確定教學難點,也可以根據教學需要,故意制造疑惑的思維環境,達到釋其疑,解其惑的教學目的.

如在學習電源的電動勢和內電阻之前,學生對電源的認識停留在理想電源的基礎,針對學生的這種認識和已有的電學知識設置如下情景進行教學.

問題1:要想增加小燈泡的亮度可以采用哪些方法?學生頭腦中往往有一些調節燈泡變亮的方法,并且一直認為只要改變電源電壓就可以改變電路的電流.

學生1:把滑動變阻器的電阻值調小一點.

學生2:再串聯一節干電池.

問題2:我們采用這些措施的理論依據是什么呢?

學生的分析有理有據,而且得到全班學生的支持,教師此時應該“順意”而為鼓勵學生用實驗來驗證自己的這一“偉大”判斷.學生分別對兩種實驗方案實施操作:當把滑動變阻器的電阻值調小一點時發現小燈泡的亮度確實增加了;但當再串聯一節干電池(實驗室事先準備好的舊電池)后重新實驗時小燈泡明顯變暗了.學生困惑了,此時教師可以故作疑惑:小燈泡為什么變暗了?是實驗操作出錯了呢還是事實就是如此?有的學生反復幾次實驗之后,接受了小燈泡變暗的事實.此時學生自主產生新的問題并順利進入積極思考狀態,學生的這種思考是面對“沖突”自然而然形成的,是破解這一“沖突”的內心需要.心理學認為,凡經過否定性質疑的知識,在學生中才有更高的確信度.[3]因此,教師在教學過程中通過與學生換位思考,從學生的原有知識、經驗、經歷和思維習慣創設問題情境,設計懸念引起學生認知沖突,激發其主動思考、探究、討論,教師以此為契機創造條件,幫助學生解決沖突,從而實現引導學生順利走出原有的認知框架,建構新的知識.

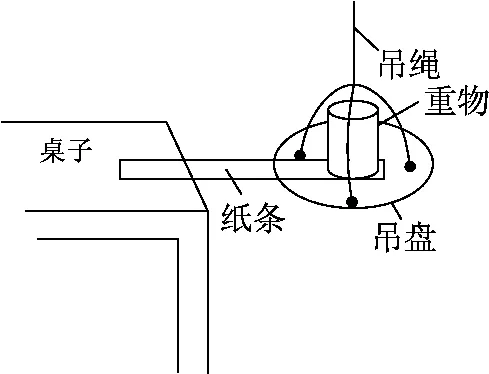

再如,在“超重與失重”的教學中將一細紙條一端置于托盤與重物之間,另一端置于桌面.用手將桌面上紙條部分按住,如圖1所示,提出問題:

(1)手握吊繩將托盤慢慢向下移動紙條是否會斷裂?

(2)手握吊繩將托盤自由釋放紙條是否會斷裂?

圖1

大部分學生認為(1)中紙帶會斷掉,極少部分學生認為(1)中紙帶不會斷掉;幾乎所有學生一致認為(2)中紙帶一定會斷掉.學生之所以犯這種錯誤是因為:學生原有認知認為重物與托盤下落得越快,紙條越容易斷,而這與紙條是否斷裂與所受摩擦力的大小有關是有本質區別的.兩個實驗的結果令學生大為驚奇,與學生原有的認知產生強烈“沖突”,這種認知“沖突”會引起學生的好奇,從好奇到質疑,并成為激發學生積極思維的動力,此時教師可以提出問題:紙帶斷與不斷取決于什么?那么紙帶受到哪些力的作用呢?是什么力“拉”斷了紙帶呢?等一系列問題把學生引入到對問題本質的思考和探討上,從而化解疑問,重新意義建構,形成科學概念和規律.

3 難學生之所難,以克其難

有些問題在教師看來很容易,但對學生而言確有一定難度,如果教師平鋪直敘地講,輕描淡寫地一帶而過,學生無法逾越困難的障礙,若教師能夠降低思維起點,模擬學生思考問題的方式認識學生的難點,明確學生在概念規律理解上的困難,在思路研究中的困難,再與學生一起去探究、鉆研,對學生的思維產生指導和激勵,從而達到突破難點效果.[4]例如,學生在學習LC振蕩電路時學生學習的難點是:電容器充電完畢瞬間,根據I=可知,當q最大時,I也應該最大而不是0.有些學生即使接受了電容器充電完畢瞬間電流為0這一結論,但仍舊無法理解此時線圈中的自感電動勢最大這一結論.因為,根據可知此時自感電動勢應為0而不是最大.學生之所以犯這種錯誤,是他們將對的理解遷移到對LC振蕩電路理解.學生把LC振蕩電路中的電流產生等同于恒定電流中電流的求解,并沒有關注到LC振蕩電路中的電流大小等于該時刻電容器所帶電荷量的變化率,是電流的瞬時值,即表示電流的平均值;LC振蕩電路為非純電阻電路,而只適用于純電阻電路.教師只有降低思維從學生的立場考慮問題,才能發現學生理解的難點,才會更好地有針對性地設計教學突破難點.為了讓學生能夠正確理解LC振蕩電路,教學過程中可引導學生將簡諧振動中的加速度與LC振蕩電路中的進行類比.例如在簡諧運動中當v=0時,根據a,此時的加速卻最大,當v最大時,根據此時的加速卻等于0.學生在學習過程中往往是在某個節點出現思維障礙,教師如果能夠降低思維起點與學生換位思考,知其所難,加以引導,學生的困難也會一點就透,一攻就破.

4 錯學生之所錯,以糾其錯

對學生而言,在學習中犯一些知識性錯誤和方法性錯誤是在所難免的,教師該如何對待這些錯誤呢?教師不僅僅要幫助學生發現錯誤、糾正錯誤,還要引導學生對錯誤追根溯源以及達到減少錯誤,教學過程中教師可以按照學生的思維方式發生學生常見的典型錯誤,故意挑起爭端,引發沖突,學生間積極爭論幫教師糾錯.這是利用學生錯誤資源進行教學的良好策略.例如,在講解萬用表的使用時配以如下例題.

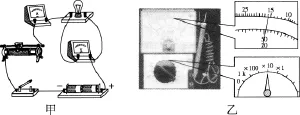

(1)如圖2甲所示,在“描繪小燈泡的伏安特性曲線”實驗中,同組學生已經完成部分導線的連接,請你在實物接線圖中完成余下導線的連接.

圖2

(2)某學生從標稱為“220V 25W”、“220V

300W”、“220V 500W”的3只燈泡中任選一只,正確使用多用電表測量燈泡阻值如圖2乙所示.該燈泡的阻值是Ω,標稱的額定功率為W.

①測得的電阻值與算出的電阻值是否一致,其差異是否可忽略不計?

②比較其他學生測量結果,分析這一現象是偶然現象還是普遍現象?

③仔細回顧測量和計算過程是否有錯誤,也可重新測量進行比較.

④分析說明產生這一差異的主要原因是什么?

學生會對兩個相互矛盾的結果產生認知沖突和爭論,如果此時教師再以描繪小燈泡的伏安特性曲線為提示,多數學生就會給出正確的解釋.這樣的教學必定能給學生留下深刻的印象,達到良好的教學效果.

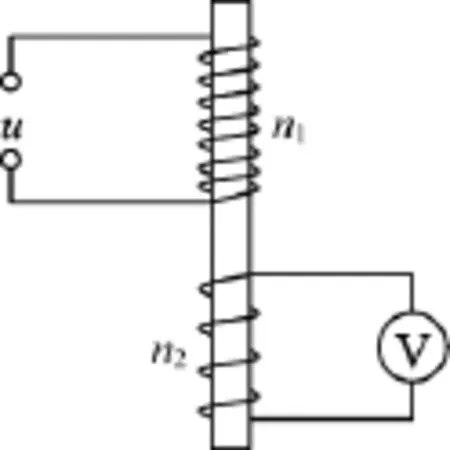

再如,在講解變壓器之后進行課堂訓練:如圖3所示,在鐵芯上、下分別繞有匝數n1=800和n2=200的兩個線圈,上線圈兩端與u=51sin314t V的交流電源相連,將下線圈兩端接交流電壓表,則交流電壓表的讀數可能是

(A)2.0V. (B)9.0V.

(C)12.7V.(D)144.0V.

圖3

學生在解題過程中呈現兩種不同的思路:其一,根據變壓器原副線圈兩端電壓和匝數的關系和U1=51V,得到U2=12.7V,所以答案選擇(C)選項;其二,學生根據,得到U2=9.0V,所以答案選擇(B)選項.

教師可以先按照學生的第1種思路講解,引發第2種思路學生的質疑和爭論,并在此質疑和爭論中可以達到兩個教學目的:其一是強化學生交流電路中電表測的是有效值;其二是電壓之比可以是有效值也可以是最大值,但要統一.此時絕大部分學生已經對(B)選項深信不疑了,學生出現錯誤的原因是:絕大部分學生套用了理想變壓器的模型,顯然學生認同了變壓器的理想化模型,教學實踐表明,結論記憶得越深刻,理想化模型習題演練的越多,學生犯這種錯誤的幾率就越大.[5]此時,教師可利用可拆變壓器通過實驗探究線圈兩端電壓與匝數的關系,讓學生認清可拆變壓器的漏磁對副線圈電壓的影響,從而能夠選出(A)選項.學生在這樣的學習過程中,更有意義的是對理想化模型建立的條件探究和對生成過程的體驗、理解,提高教學效率.

總之,在教學活動中,教師要善于降低思維起點,站在學生的角度,思其所思、惑其所惑、難其所難、錯其所錯,把課堂變成師生共同探討、發現問題、提出問題、解決問題的陣地.教師眼中有學生,教師心中有學生,以學生為主體,圍繞學生設計教學,促進學生積極地參與課堂探究活動,讓學生經歷知識的發生、發展過程,體會物理知識的應用價值,培養學習興趣,從而提高課堂教學效果.

1 劉儒德.教育中的心理效應[M].上海:華東師范大學出版社,2006:36-37.

2 閻金鐸,梁樹森.物理學習論[M].南寧:廣西教育出版社,1998:156-178.

3 沈金林.探物究理[M].北京:光明日報出版社,2009.

4 孫式武.課堂教學中師生思維同步的實現策略[J].教育理論與實踐,2013(8):44-46.

5 沈金林,宋水榮.往事不可追來者尤可鑒——從一個高考題反思物理教學之時弊[J].物理教師,2012(4):14.

2017-01-11)