志愿服務對高職生學習投入度主觀幸福感的影響

彭穎暉+廖鋅超+巢傳宣

摘 要:文章采用實驗組和對照組實驗初、實驗末及實驗后追蹤測試設計,對志愿服務是否影響高職生的學習投入度及主觀幸福感進行了研究。結果發現,實驗組學生參加志愿服務后,學習投入度及主觀幸福感得到了暫時性的提高,但6個月后又回落到原有水平。這說明,參與志愿服務確實是有助于志愿者積極心理品質的提升,但習慣性的志愿活動才有助于積極心理品質持久性地提升。

關鍵詞:志愿服務;學習投入度;主觀幸福感;高職生

作者簡介:彭穎暉(1983-),男,江西宜春人,江西科技師范大學講師,研究方向為思想政治教育;廖鋅超(1980-),男,福建永定人,江西應用科技學院副教授,研究方向為職業院校旅游管理;巢傳宣(1971-),男,江西九江人,南昌工程學院副教授,研究方向為心理健康教育。

中圖分類號:G715 文獻標識碼:A 文章編號:1001-7518(2017)17-0093-04

志愿服務是指個人自愿貢獻自己的時間及精力,在不為物質報酬的情況下參加的服務他人、奉獻社會的公益實踐活動[1]。作為一項利他性的公益社會活動,志愿服務有助于弘揚團結、友愛、互助、奉獻的社會風氣,提高社會的整體道德水平,促進社會的和諧與進步。在發達國家,志愿服務已經產生了巨大的經濟效益,早在本世紀初,根據一些國家的統計,志愿服務工作能夠達到國民生產總值的8~14%左右。在美國,志愿者的服務相當于900萬工作者的全時工作量,每年創造2550億美元的經濟價值[2]。但在我國,志愿服務事業起步較晚,與西方發達國家相比尚有較大差異,正如中央精神文明建設指導委員會在《關于推進志愿服務制度化的意見》(2014)中所指出:“總體而言,我國的志愿服務還處在初始階段,活動開展不夠經常、體制機制不夠完善、服務水平不夠高等問題,在一些地方不同程度地存在”[3]。因此,如何動員社會公眾積極參與志愿服務,成為黨和政府需要解決的一個重要民生工程,也成為一些專家、學者重點研究的課題。

志愿服務的主要特征是志愿性、無償性、公益性、組織性[4]。無償,意思是沒有報酬。因此,不能企圖通過提供物質回饋的方式來激發社會公眾參與志愿服務的動機。如果這樣做,就偏離了志愿服務的本質。這使得一些專家、學者變換視角,試圖通過揭示志愿服務能給志愿者本身帶來精神或心理方面的回饋,即志愿服務盡管在物質方面是“無償的”,但在精神、心理方面卻是“有償的”,并以此來激發更多的社會公眾參與志愿服務。相關研究發現,個體參與志愿服務可以獲得諸多回饋:或是習得了某項技能,或是拓展了人際關系,或是提升了社會參與度,滿足了其社會興趣,從而提高了自我價值,增加了正向的自我概念,進而增進了生理健康和心理健康[5]。

《國家中長期教育改革和發展規劃綱要》(2010-2020年)明確提出,要將鼓勵學生積極參與志愿服務和公益事業納入培養創新人才的標準[6]。已占據高等教育半壁江山的高等職業教育,因其教育凸顯應用性,而學界普遍認為參與志愿服務有助于應用性人才的培養,所以高職生志愿服務問題受到多方的關注和重視。本文的研究主旨是探明高職生參與志愿服務是否給其自身帶來了積極的心理影響,以期為高職生志愿服務的動員工作提供一定的科學依據。眾所周知,學生最主要的任務是學習,而理解學生學習效果最有效的方法是分析學生在學習上所花的時間及精力的多少,即學習投入度[7]。此外,主觀幸福感是衡量個體生活質量、反映個體心理健康狀況的一個重要的綜合性心理指標。因此,本文把“學習投入度”與“主觀幸福感”作為具體的測量指標,來探明志愿服務對高職生所帶來的積極心理影響。

一、研究對象與方法

(一)研究對象

在獲得江西省某高職院校后勤保障處的幫助下,在該校征集志愿參與學校后勤服務的100名學生作為實驗組,按性別、年級、年齡(±0.5歲)、來源地(城市/農村)相等的原則選擇100名未志愿參加學校后勤服務的學生作為對照組。每組被試的構成如下:男生54人,女生46人;一年級學生45人,二年級學生47人,三年級學生8人(因征集志愿者時三年級學生正處于畢業前實習期,多數學生在校外實習,在校學生人數不多,所以征集到的志愿者人數較少);城市籍學生23人,農村籍學生77人。

(二)研究設計及研究工具

1.研究設計。本研究的實驗組共進行3~4次的志愿服務活動,主要有清除雜草、種植花卉、清除垃圾廣告、在食堂收拾餐具等,志愿服務活動均在后勤保障處有關人員的帶領下進行,時間跨度為兩個月。在同一時間跨度內,對照組未進行上述志愿活動。兩組學生均參與實驗初(實驗開始前一周內)和實驗末(實驗結束后一周內)的測試,以及實驗結束6個月后的追蹤測試。由于三年級學生在實驗結束6個月后已畢業離校,所以未參與追蹤測試,僅有實驗初和實驗末的測試數據。此外,每次測試均有個別學生所填答問卷為無效問卷,本研究中按無效樣本處理。

2.研究工具。對被試學習投入度的測量所采用的工具,是方來壇等[8](2008)根據荷蘭學者Schaufeli等[9](2002)編制的學習投入量表所修訂的中文版量表。量表采用李克特7點計分法,共17個條目,得分越高,表明學習投入度越高。據方來壇等人的研究,量表具有較好的信度和效度[10]。本研究中,該量表的Cronbach α系數為0.831。

對被試主觀幸福感的測量所采用的工具是總體幸福感量表。該量表由美國學者Fazio(1977)編制,國內段建華(1996)修訂,具有良好的信度和效度[10]。量表共有18個項目,得分越高表明被試的主觀幸福感越強。本研究中,該量表的Cronbach α系數為0.829。

3.統計分析。采用SPSS 17.0 統計軟件對所獲數據進行錄入、整理與分析。主要的分析方法有方差分析、t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

三、研究結果與分析

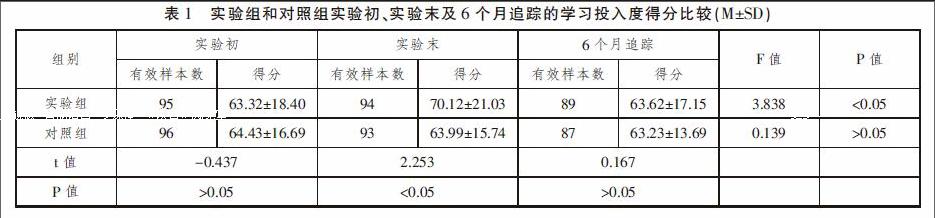

(一)實驗組和對照組實驗初、實驗末及實驗后6個月追蹤的學習投入度得分比較

實驗組和對照組實驗初、實驗末及6個月追蹤的學習投入度得分情況見表1。由表1可見:實驗組和對照組實驗初的學習投入度得分差異無統計學意義(t=-0.437,P>0.05),表明實驗組和對照組實驗初學習投入度的得分具有等值性,符合等組實驗的要求;實驗組實驗末學習投入度的得分高于對照組(t=2.253,P<0.01),但實驗組和對照組實驗后6個月追蹤的學習投入度得分差異無統計學意義(t=0.167,P>0.05);實驗組實驗初、實驗末及實驗后6個月追蹤學習投入度得分的差異具有統計學意義(F=3.838,P<0.05),兩兩比較發現,實驗初及實驗后6個月追蹤的學習投入度的得分顯著低于實驗末的學習投入度得分(P值均<0.01),但實驗初和實驗后6個月追蹤的學習投入度得分的差異為達到顯著性水平(P>0.05)。對照組實驗初、實驗末及6個月追蹤的學習投入度得分則相對穩定,差異無統計學意義(F=0.139,P>0.05)。這表明,實驗組學生參加志愿服務后,學習投入度得到了暫時性的提高,但6個月后又回落到原有水平。

(二)實驗組和對照組實驗初、實驗末及實驗后6個月追蹤的主觀幸福感得分比較

實驗組和對照組實驗初、實驗末及6個月追蹤的主觀幸福感得分情況見表2。由表2可見:實驗組和對照組實驗初的主觀幸福感得分差異無統計學意義(t=0.938,P>0.05),表明實驗組和對照組實驗初主觀幸福感的得分具有等值性,也符合等組實驗的要求;實驗組實驗末主觀幸福感的得分高于對照組(t=4.427,P<0.01),但實驗組和對照組實驗后6個月追蹤的主觀幸福感得分差異無統計學意義(t=0.427,P>0.05);實驗組實驗初、實驗末及實驗后6個月追蹤主觀幸福感得分的差異具有統計學意義(F=12.420,P<0.01),兩兩比較發現,實驗初及實驗后6個月追蹤的主觀幸福感的得分顯著低于實驗末的主觀幸福感得分(P值均<0.01),但實驗初和實驗后6個月追蹤的主觀幸福感得分的差異為達到顯著性水平(P>0.05)。對照組實驗初、實驗末及6個月追蹤的主觀幸福感得分則相對穩定,差異無統計學意義(F=0.185,P>0.05)。這表明,實驗組學生參加志愿服務后,主觀幸福感也得到了暫時性的提高,但6個月后也回落到了原有水平。

四、討論與建議

大學生志愿者是我國志愿者的主力軍,大學生志愿服務在我國志愿服務中占有重要地位。然而,總體而言,我國大學生參與志愿活動的積極性不夠,大學生志愿組織、大學生志愿者穩定性不強,流失嚴重[11]。在有些高校,為了迎合上級行政部門的要求,甚至出現了從學生角度而言的“被志愿”現象[12]。這些現象,在高職院校也同樣存在。因此,如果能從“回饋”的角度,探索參與志愿服務對高職生自身所帶來的積極影響,對推動高職生志愿服務的發展無疑具有較為重要的現實意義。

志愿服務實質上是一種互惠性成長。志愿服務可以同時讓志愿服務者本人、志愿服務者組織和志愿服務對象三方受益。志愿服務者通過志愿服務,付出了一定的時間和精力,盡管沒有獲得物質上的“回饋”,但可以獲得其它方面的諸多“回饋”。本研究發現,參加志愿活動,能顯著提升高職生的學習投入度及主觀幸福感。按理說,既然參加志愿活動,能給高職生自身帶來諸多益處,高職生應該積極投身于志愿活動,在為他人、為社會帶來幸福的同時,也帶動自身幸福的提升。然而現實情況卻是,高職生志愿活動的參與率較低[13]。筆者以為,這可能正如索變利所說,以往研究大多數都是橫向研究,即在較短的時間內對某一志愿團體或參加某一活動的志愿者進行研究,很少有縱向研究[14],并沒有揭示出志愿服務對志愿者所帶來的積極心理品質的變化的深層機理。本研究的追蹤調查發現,參加志愿活動盡管能顯著提升高職生的學習投入度及主觀幸福感,但這種提升是暫時性的,6個月后又回落到原有水平,并不是永久性的提升。我們總不能期望一個小孩在小時候扶過老奶奶過馬路,從此以后一生都比別人幸福吧。董澤松、曾曉陽的研究結果就反映了這樣一個事實:志愿服務頻率與主觀幸福感存在相關關系,經常參加志愿服務活動的大學生的主觀幸福感較偶爾參加者高[15]。因此,對于志愿服務者本人及志愿服務的號召者、組織者而言,都應該明白的是,習慣性的志愿活動才有助于持久的心理素質的提升。

可以想象,一個人如果不明白習慣性的志愿活動才有助于持久的心理素質的提升,當他回憶起他多年前參與的一次志愿服務活動,感覺好像沒有給現在的自己帶來任何積極的意義,那么他就有可能不再參與志愿服務活動。因此,對于志愿服務者本人及志愿服務的號召者、組織者而言,都應該明白,習慣性的志愿活動才有助于持久的心理素質的提升。具體到高職院校而言,用學界的話來說,就是需要探索高職學生志愿服務的常態化機制[16],在志愿服務的理念號召、組織宣傳、隊伍建設、管理制度、激勵措施等諸方面都要適應時代需求,促進志愿服務可持續發展,從而讓學生成為志愿服務的“常客”。

參考文獻:

[1]張勤,武志芳.中國志愿者發展問題研究的新視角[J].國家行政學院學報,2011(6):52-56.

[2]劉家祥,楊娟.青年志愿者行動的價值內涵[J].安慶師范學院學報(社會科學版),2003(2):100-102.

[3]中央精神文明建設指導委員會.關于推進志愿服務制度化的意見[EB/OL].http://www.wenming.cn/zyfw_298/yw_zyfw/201403/t20140319_1814509.shtml.

[4]卓汗容,譚建光.中國社會志愿服務轉型的探討[J].江海學刊,2001(3):45-49.

[5]鄭碧強.志愿服務參與對企業肢殘員工心理健康影響研究——以福建“同人心橋”心理咨詢熱線志愿者為例[J].東南學術,2011(3):191-202.

[6]國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201008/93704.html.

[7]Shouping Hu, Alexander C, McCormick. An Engagement-Based Student Typology and Its Relationship to College Outcomes[J]. Research in Higher Education, 2012(53):738-754.

[8]方來壇,時勘,張風華.中文版學習投入量表的信效度研究[J].中國臨床心理學雜志,2008(6):618-620.

[9]Schaufeli WB, Martinez IM, Marques-Pinto A, et al. Burnout and engagement in university students: A cross-national study[J].Journal of Cross-Cultural Psychology,2002(5):464-481.

[10]段建華.總體幸福感量表在我國大學生中的試用結果與分析[J].中國臨床心理學雜志,1996(1):56-57.

[11]唐玉梅.大學生志愿者參與志愿行為動機探析[J].淮海工學院學報(社會科學版),2011(7):13-14.

[12]張曉紅,蘇超莉.大學生“被志愿”:志愿服務的自愿性與義務化[J].中國青年社會科學,2017(1):122-127.

[13]田崇峰,張歡.高職院校大學生志愿服務工作現狀調查與分析[J].人力資源管理,2016(7):283.

[14]辛華,楊義鳳.志愿服務的發展與創新:互惠、反思和規范——美國服務學習制度的啟示[J].新視野,2016(3):99-103.

[15]索變利.志愿活動對個體心理健康功效研究綜述[J].呂梁學院學報,2012(3):46-48.

[16]何菁.高職學生志愿服務常態化機制的實證研究[J].經濟研究導刊,2016(8):97-99.

責任編輯 秦紅梅