我國包容性增長度量及影響因素分析

姚立巖 廣西大學商學院

我國包容性增長度量及影響因素分析

姚立巖 廣西大學商學院

包容性增長有助于我國實現經濟可持續發展方式的轉型,對包容性增長的有效度量有助于國家對經濟發展進行準確把控,調整宏觀調控政策,為“穩”、“快”的經濟發展提供保障,我國包容性增長是由經濟增長的可持續性、機會均等、減少貧困和公平分配社會福利四個維度相輔相成的,政府公共支出、產業結構和政府治理能力三類因素對我國包容性增長均有顯著影響,通過加快農業發展速度、加大社會性支出和控制政府規模有助于促進我國包容性增長。

包容性增長 度量 影響因素

自改革開放以來,我國經濟持續了近40年的高速增長,但與之相伴的可持續發展度低的經濟發展方式,雖然我國憑借可觀的經濟平均增長速度已躍居世界第二大經濟國,然而這種以量取勝的增長方式并沒有使其他領域同步增長,這種非包容性表現在單純追求數量的增長,忽視了經濟質量的提高,忽視的增長成果的共享性,忽視了生態環境問題。時代的進步令我們不得不拋棄高投入、高消耗的發展方式,朝著可持續發展的模式不斷轉型。

一、我國包容性增長的度量

目前存在的度量包容性增長的三種思路:一是用已有的相關指數或者略作調整后來近似地估算包容性增長的實現程度,如沿用人類發展指數、聯合國發展目標;二是按照多維貧困標準通過構建貧困的增長彈性來測度包容性增長的實現程度;三是構建一個涵蓋收入與非收入維度的多方面的指數體系來衡量包容性增長的實現程度。第三種思路考慮了包容性增長的各個方面,本文認為這種思路是可取的,因此本文擬從包容性增長的基本內涵出發,確定我國包容性增長的度量維度。

包容性增長是增長方式的一種,經濟持續增長是其前提條件,包容性(即機會均等、公平參與)是其主要特點。包容性主要體現在三個方面即確保獲得經濟機會的公平、經濟增長結果的公平和社會保障的公平,再加上前提條件經濟可持續增長,就構成了我國包容性增長的四個度量維度。基于此,本文將能實現以上四個維度的包容性的經濟增長定義為我國包容性增長。可以看出,與可持續經濟增長、益貧式增長僅僅強調經濟增長的結果不同,我國包容性增長涵蓋的范圍更廣、更系統。這種定義使本文對我國包容性增長實現程度的評估更全面、更具說服力。下面本文將對這四個維度作具體分析。

(一)經濟增長的可持續性

可持續的經濟增長是實現我國包容性長的前提條件,只有保持高速、有效、可持續的經濟增長才能增加社會財富繼而創造出更多的就業機會。我國包容性增長的第一要義就是要實現可持續的經濟增長,可持續的經濟增長有兩層含義,一是經濟獲得快速增長,二是經濟增長具有可持續性。如果經濟實現可持續增長,并且增長率是上升的,則為包容性增長奠定了良好的基礎,在可持續增長的基礎上更容易實現公平正義。如果經濟不能實現可持續的增長,那么首先追求的必然是數量上的增長,無暇顧及質量上的提高,更無暇顧及公平正義。

(二)機會均等

機會均等的目的在于確保社會成拉大,尤其是城鄉居民收入差距進一步擴大,減少貧困人口、降低收入不平等是包容性增長的一個重要目標。能平等地獲得機會,公平地參與到經濟增長過程中來。在此維度應考察我國的經濟增長是否在健康營養、教育、醫療等方面給予人平等的機會。能平等地獲得機會是實現包容性增長的前提條件,人們能否參與到經濟增長過程中不僅取決于經濟增長速度的大小和創造的就業機會的多少,還在于個體參與的能力,而這種能力的獲得體現在個體的健康營養情況、所受教育水平以及醫療條件等方面。如果這些方面得到提高,人們能平等地獲得機會,公平地參與到經濟增長過程中來,則經濟增長的包容性必然得到提高。

(三)減少貧困和收入不平等

包容性增長是在益貧式增長的基礎上發展起來的,自然也包涵益貧式增長的內容。改革開放以來,我國居民貧富差距不斷拉大,尤其是城鄉居民收入差距進一步擴大,減少貧困人口、降低收入不平等是包容性增長的一個重要目標。隨著貧困程度的降低與收入差距的縮小,我國的包容性增長會得到提高。包容性增長是建立在益貧式增長的基礎上發展而來的,它始終關心人們貧困程度是否降低,當減貧取得良好效果時,才能更好地實現包容性增長結果的公平。但是包容性增長結果的公平不僅僅是指貧困程度降低,還應看到增長結果在人人民之間的公平分配,而這集中體現為人們收人差距的縮小。

(四)公平分配社會福利

公平分配社會福利確保了人們能得到最低限度的經濟保障。社會福利的提高反映了社會成員從經濟增長中獲得的實際利益,這是共享增長成果的重要體現,也是追求包容性增長最終的目的。此外,社會福利中的基礎社會保障也能有效減少因失業、意外災害、疾病等導致的個人獲得機會的不均等。當經濟增長能帶來社會整體福利水平提高時,即經濟增長能改善人們的物質生活、提高人們的幸福感時,這種經濟增長就是我們所追求的包容性增長,經濟增長的包容度得到提高。

綜上所述,本文認為包容性增長是由四個維度相輔相成的,即經濟增長的可持續性、獲得機會的均等性、降低貧困和不平等和社會福利的公平性。

二、我國包容性增長影響因素的實證分析

為了對提高我國包容性增長提出有計對性的政策建議,本文結合ECM模型對影響我國包容性增長的影響因素進行定量分析。參考對亞洲各國包容性增長的相關研究,選取政府公共支出、產業結構和政府治理能力三方面的內容作為我國包容性增長的影響因素。

公共支出方面,按政府職能劃分的三類支出來衡量,包括一般性支出、經濟性支出、社會性支出。產業結構效應方面用三個產業的增長速度來衡量,即第一產業增長速度、第二產業增長速度、第三產業增長速度。政府治理能力方面,研究中通常采用世界銀行的治理指數作為度量工具,這個指數涵蓋了個方面的指標,即表達權與問責、政治穩定性、腐敗控制、政府績效、監管質量、法治水平。

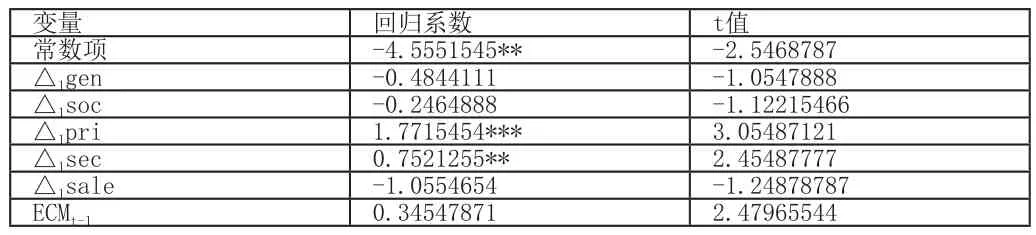

ECM模型中各變量存在協整關系,由此可建立模型考察各變量在短期內對我國包容性增長的影響。對數據進行OLS回歸后得到下表:

表1 ECM模型的PLS回歸結果

從回歸結果看,短期內第一產業增長率和第二產業增長率對我國包容性增長的影響顯著,且均為正方向,即在其他條件不變的情況下,第一產業增長率每提高一個百分點,我國包容性增長會以1.7倍的速度增加,同時,第二產業增長率每提高一個百分點,我國包容性增長提高個0.76百分點。這表明短期內提高農業和工業均對我國包容性增長有積極作用,并且加快農業增長對提高我國包容性增長的作用最顯著,系數也最大。這可能是由于我國窮人大多集中在農村地區,農業的快速增長能給農民帶來財富,從而減貧效果明顯,這種增長是有益于窮人的從而也是包容性的增長。從ECMt-1的估計來看,第一產業增長速率、第二產業增長速率對長期均衡的偏離較為顯著,短期的波動對長期均衡的偏離程度為34.54%。

三、結論與建議

由此可見,政府公共支出、產業結構和政府治理能力三類因素對我國包容性增長均有顯著影響,具體而言,在公共支出的三個變量中,社會性支出對我國包容性增長的作用最為顯著且為正效應,一般性支出對我國包容性增長有顯著的負面效應,經濟性支出則對我國包容性增長沒有明顯影響。

在產業結構的三個變量中,以農業增長率表示的第一產業和以工業增長率表示的第二產業顯著地促進了我國包容性增長,而且農業增長率對我國包容性增長的影響明顯高于工業增長率。在政府治理能力方面,政府規模對我國包容性增長有顯著的負向影響。

結合實證分析,本文嘗試對提高我國經濟包容性增長提出以下建議:

第一,加快農業發展速度。實證結果顯示提高農業增長率無論是在短期內還是在長期內都能顯著地促進我國包容性增長。加快農業發展速度對農村地區減貧有顯著效果,就我國而言,貧困人口多集中在農村地區,發展農業有利于農村人口脫貧,從而很大程度上緩解了我國的貧困狀況。

第二,加大社會性支出。實證結果顯示在長期社會性支出對我國包容性增長的影響最為顯著,且正效應最大,因此應從以下兩方面著手加大社會性支出。一方面是加大社會保障與福利支出,從而完善社會保障機制;另一方面是加大對基礎教育、醫療衛生等基本社會服務的投入,從而能提高弱勢群體的基本能力,使其能有條件參與經濟增長過程。

第三,控制政府規模。實證結果顯示政府規模在長期內對我國包容性增長有顯著的負效應。這可能是政府規模過大所致,應調整政府規模、精簡人員,提高政府行政效率。

[1]馬強文,任保平.包容性增長測度及影響因素分析——基于經濟可持續的視角[J].中國人口.資源與環境,2012,(07):101-108.

[2]龐敏.中國經濟包容性增長水平的測度及區域差異分析[D].湖南大學,2013.

[3]宋斌.中國經濟增長質量的測度與區域比較研究——基于包容性增長視角的分析[J].宏觀質量研究,2013,(03):63-71.

[4]Wang Wei.2 - The evolving pattern of China’s free trade from a vertically specialized perspective during the transition to inclusive growth in China[M].Elsevier Ltd:2016.

姚立巖,男,廣西大學商學院研究生,研究方向:財政稅收理論。