“不破不立,破而后立”

——肖邦《降E大調(diào)華麗大圓舞曲 (OP.18)》音樂(lè)探究

趙 明 殷進(jìn)良*

(齊齊哈爾大學(xué)音樂(lè)與舞蹈學(xué)院,黑龍江 齊齊哈爾 161006)

“不破不立,破而后立”

——肖邦《降E大調(diào)華麗大圓舞曲 (OP.18)》音樂(lè)探究

趙 明 殷進(jìn)良*

(齊齊哈爾大學(xué)音樂(lè)與舞蹈學(xué)院,黑龍江 齊齊哈爾 161006)

肖邦作為浪漫主義時(shí)期的波蘭愛(ài)國(guó)主義民族音樂(lè)家,共創(chuàng)作了大概21首圓舞曲,《降E大調(diào)華麗大圓舞曲 (OP.18)》是肖邦在世時(shí)最早出版的一首作品,也是最常在舞會(huì)出現(xiàn)的作品,最能體現(xiàn)出肖邦在圓舞曲創(chuàng)作技巧與古典時(shí)期音樂(lè)風(fēng)格和創(chuàng)作技法的聯(lián)系,筆者通過(guò)對(duì)該曲的節(jié)奏、和聲織體、曲式結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行比較分析,對(duì)現(xiàn)有的關(guān)于該作品分析的一些見(jiàn)解給予揚(yáng)棄,得出新的結(jié)論,比如“新型的組曲性質(zhì)”“新型的簡(jiǎn)縮再現(xiàn)”等。

肖邦;圓舞曲;和聲;節(jié)奏;曲式結(jié)構(gòu)

序言

弗里德里克·弗朗索瓦·肖邦(F.F.Chopin 1810~1849),是歐洲19世紀(jì)浪漫主義音樂(lè)和19世紀(jì)民族主義音樂(lè)的的代表人物。肖邦的創(chuàng)作可分為4個(gè)時(shí)期,即華沙時(shí)期(早年~1830),華沙起義時(shí)期(1830年末~1831年),在巴黎的全盛時(shí)期(1832~1845),晚期(1846~1849),《降E大調(diào)華麗大圓舞曲》op.18作于1831年的維也納,作品題獻(xiàn)給他的女弟子羅拉·霍斯福多(LauraHorsford),屬于技巧性較強(qiáng)的圓舞曲,是此類作品中最著名、最華麗輕快的一首。

一、《降E大調(diào)華麗大圓舞曲》op.18曲式分析

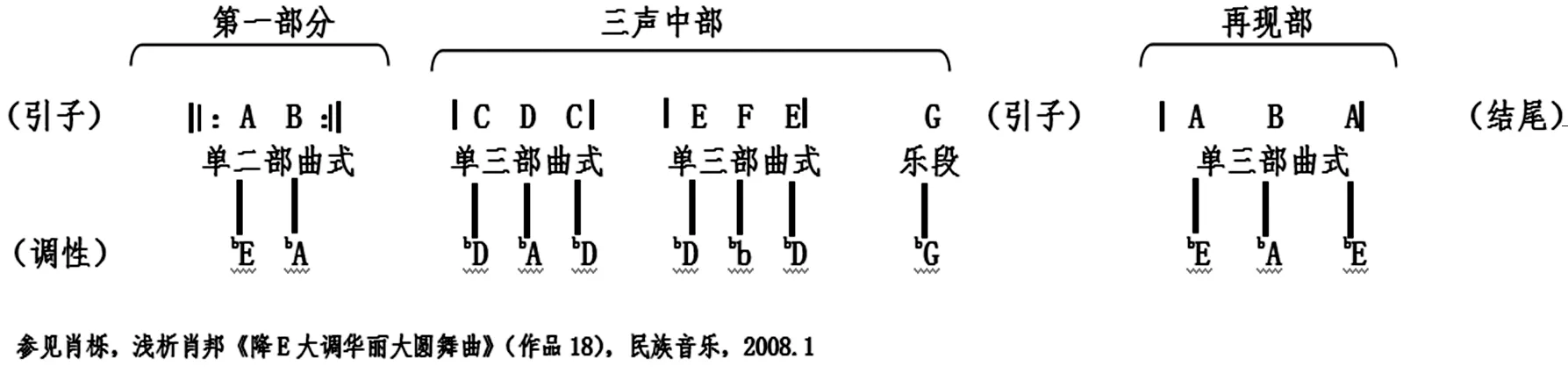

目前國(guó)內(nèi)對(duì)于《降E大調(diào)華麗大圓舞曲》op.18音樂(lè)進(jìn)行分析的文章很多,如著名作曲家吳祖強(qiáng)先生在其《曲式與作品分析》中對(duì)該曲做了簡(jiǎn)單的分析,認(rèn)為本曲的音樂(lè)結(jié)構(gòu)為沒(méi)有再現(xiàn)的復(fù)三部曲式,其音樂(lè)曲式結(jié)構(gòu)圖示如(圖示1)。

圖示1

中央音樂(lè)學(xué)院作曲系教授李吉提先生在其《曲式與作品分析》中,這樣表述到“肖邦《bE大調(diào)華麗大圓舞曲》作品18號(hào),這首有復(fù)三部曲式結(jié)構(gòu)的樂(lè)曲,第一部分和再現(xiàn)部分均屬于常規(guī)性結(jié)構(gòu)。它們分別為單二部曲式和單三部曲式結(jié)構(gòu)。”可以從中推斷出來(lái)李吉提先生對(duì)該曲所給出的結(jié)論——不帶再現(xiàn)的復(fù)三部曲式。

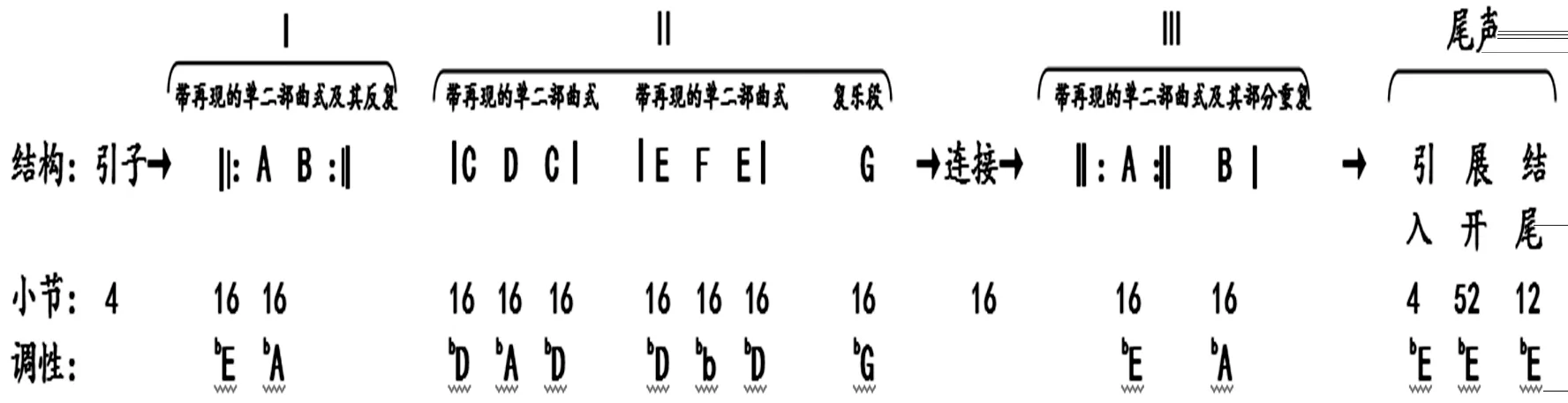

昆明學(xué)院音樂(lè)教育系講師肖櫟提出了一個(gè)新的概念——帶有組曲性的復(fù)三部曲式,如圖示2所示。

圖示2

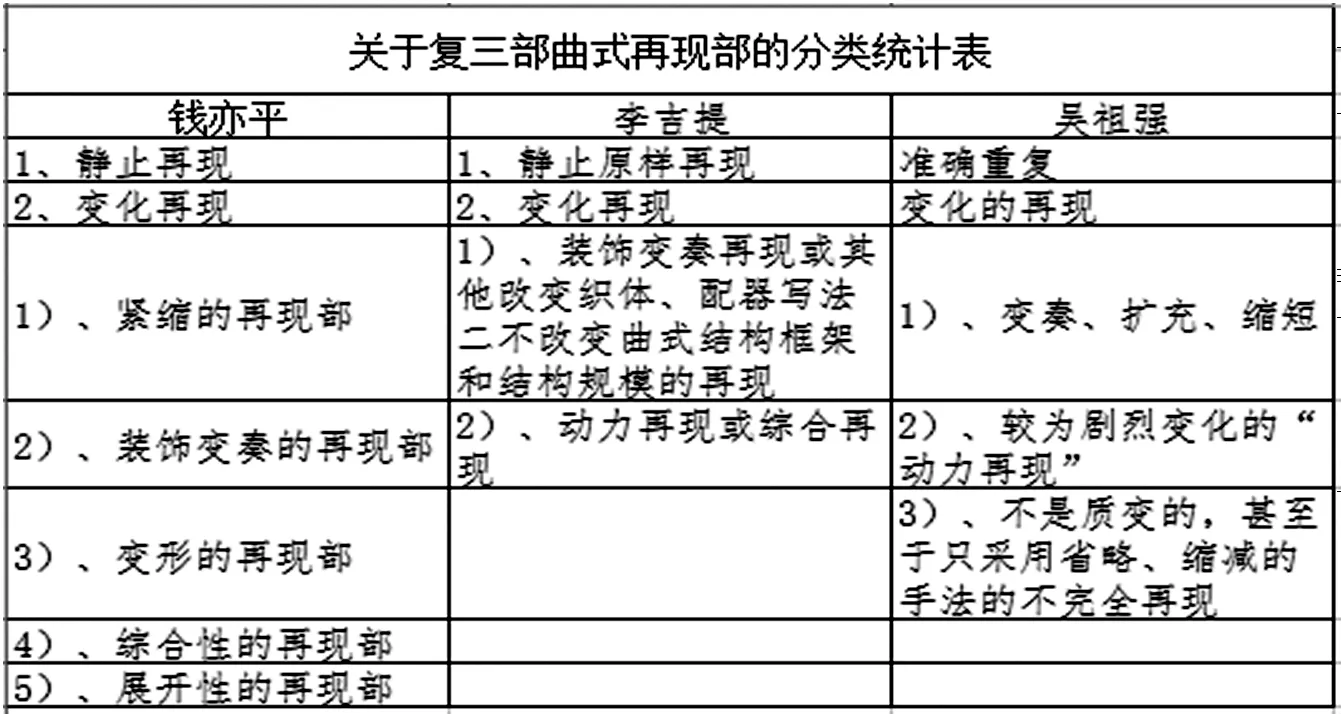

從圖示不難看出,肖櫟所給出的結(jié)論同樣為不帶再現(xiàn)的復(fù)三部曲式,而筆者在翻閱相關(guān)資料后,對(duì)該曲的結(jié)構(gòu)有了一個(gè)新的看法,即該曲的曲式結(jié)構(gòu)為具有組曲性質(zhì)的、綜合性或集成性中部的、新型的簡(jiǎn)縮再現(xiàn)的、帶再現(xiàn)的復(fù)三部曲式。下面筆者就此結(jié)論進(jìn)行一一論證,如圖示3所示。

圖示3

首先,全曲可以分為五個(gè)段落,分別為引子、第一部分(呈示部)、第二部分(三聲中部)、第三部分(再現(xiàn)部)、尾聲五個(gè)段落組成,而除引子和尾聲以外,其他三個(gè)部分(呈示部,、三聲中部、再現(xiàn)部)中又包含若干個(gè)小的段落,每個(gè)段落都是一個(gè)獨(dú)立的舞曲,在李吉提的《曲式與作品分析》第九章第四節(jié)組曲性的回旋曲是這樣定義的“所謂組曲性回旋曲概念的提出,首先就是因?yàn)檫@種回旋曲中含有某些組曲性的特征”。其中提到“組曲的特點(diǎn)之一是通過(guò)統(tǒng)一藝術(shù)思想和構(gòu)思,讓不同樂(lè)章、不同體裁、不同情節(jié)或不同畫(huà)面的音樂(lè)實(shí)現(xiàn)并置聯(lián)合”,針對(duì)李吉提先生以上的論斷,筆者做了比較大膽的推斷,組曲性質(zhì)是否具有普適性,即復(fù)三部曲式或其他曲式結(jié)構(gòu)是否在滿足相應(yīng)條件的情況下同樣可以具有組曲性,在該曲中的第一部分(呈示部),是由并列的不帶再現(xiàn)的單二部曲式構(gòu)成,第二部分(三聲中部),是由三個(gè)獨(dú)立的曲式結(jié)構(gòu)組成——兩個(gè)帶再現(xiàn)的單三部曲式和一個(gè)平行復(fù)樂(lè)段,第三部分(再現(xiàn)部),是由一個(gè)不帶再現(xiàn)的單二部曲式及其部分重復(fù)構(gòu)成,也可以表述為全曲是由五個(gè)獨(dú)立的不同樂(lè)曲按照統(tǒng)一的藝術(shù)構(gòu)思而成的音樂(lè)統(tǒng)一體“而且典型的組曲性回旋曲一般是指19世紀(jì)浪漫派和民族樂(lè)派興起時(shí)開(kāi)創(chuàng)的一些具有上述特征的回旋曲”,肖邦恰恰是浪漫主義時(shí)期波蘭民族樂(lè)派的代表人,對(duì)于這種作曲方法的借鑒是非常可能存在的,所以筆者認(rèn)為在滿足組曲任意一個(gè)相應(yīng)特性的情況下都可以認(rèn)定為該曲式結(jié)構(gòu)具有組曲性質(zhì),也可以理解為組曲性不是回旋曲式所特有,而是具有普適性,其他比較復(fù)雜的曲式結(jié)構(gòu)同樣可以具有組曲性。為了區(qū)別于李吉提先生的組曲性,筆者將廣義話了的組曲性定義為新型組曲性。

其次,該曲的第二部分(三聲中部)是比較復(fù)雜而又具有合成性或集成性中部的特點(diǎn),即“中間部分由兩個(gè)或幾個(gè)部分組成,這些部分或是新的主題,或是第一部分主題的展開(kāi),各部分相對(duì)獨(dú)立,保持著相互對(duì)比的關(guān)系,這樣的中部稱為合成性中部”而該部分是兩個(gè)帶再現(xiàn)的單三部曲式和一個(gè)平行復(fù)樂(lè)段——三個(gè)獨(dú)立曲式結(jié)構(gòu)寫(xiě)成,三個(gè)段落的調(diào)性分布為bD-bA-bD→bD-bb-bD→bG,并且采用全新的材料寫(xiě)成,從而使三個(gè)部分在調(diào)性上,材料上都形成相互的對(duì)比關(guān)系。所以筆者在這里降該曲的中部定義為合成性或集成性的中部。

再次,第三部分(再現(xiàn)部),該部分筆者有與前人不同的看法,在進(jìn)行論述之前,筆者在此澄清幾個(gè)概念:

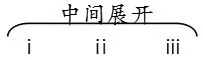

第一、復(fù)三部曲式的再現(xiàn)部的種類?

圖表1

在圖表1中不難看出,以上三位先生并未提及復(fù)三部曲式的的再現(xiàn)部有不再現(xiàn)的類別,“由于復(fù)三部曲式的主要特征是主題的對(duì)比并置而非矛盾沖突,所以再現(xiàn)部的強(qiáng)烈變化便往往不太需要,特別是出于較穩(wěn)定的三聲中部之后的再現(xiàn)部,更缺乏強(qiáng)烈的動(dòng)力再現(xiàn)的根據(jù)”,進(jìn)而推斷,不帶再現(xiàn)的復(fù)三部曲式更是立不住腳,缺乏理論依據(jù)的。

二、緊縮的再現(xiàn)部的定義

“第一部分原有反復(fù)記號(hào)的,在再現(xiàn)部中不在反復(fù),也是緊縮。”(狹義的緊縮再現(xiàn))

筆者認(rèn)為第一部分原有反復(fù)記號(hào)或變化反復(fù)的在再現(xiàn)部中部分反復(fù)或者不反復(fù),都應(yīng)該屬于緊縮再現(xiàn)范疇,(廣義的緊縮再現(xiàn)),為了區(qū)別于前人的理論,筆者將這種廣義的緊縮再現(xiàn)稱做新型的簡(jiǎn)縮再現(xiàn)。而本曲正是屬于筆者所闡述的這種緊縮再現(xiàn)的實(shí)例。

對(duì)于本曲曲式結(jié)構(gòu)的筆者與前人的不同之處主要體現(xiàn)在再現(xiàn)部與尾聲部分,對(duì)于再現(xiàn)部之前的部分筆者就不做過(guò)多贅述了,而是把重點(diǎn)集中在再現(xiàn)部與尾聲部分。

連接(181-188):“連接句或段落在富有統(tǒng)一樂(lè)思,結(jié)束全曲作用的再現(xiàn)部出現(xiàn)之前,如果加以使對(duì)比材料得以圓滑過(guò)渡的連接,則往往是必要的”在本曲中181—188小節(jié)正屬于上述所闡述的實(shí)例之一,而在上文所提及到的吳祖強(qiáng)、肖櫟所給出的圖示中,該句被稱為引子,筆者認(rèn)為該句應(yīng)定性為“連接”更為準(zhǔn)確,該部分采用引子的材料進(jìn)行八度變化發(fā)展,左手加入3/4拍的伴奏音型及八度重復(fù)給人一種回歸感,預(yù)示著再現(xiàn)部的出現(xiàn)(見(jiàn)譜 例1)。

譜例1

第三部分(再現(xiàn)部)(189-237),根 據(jù)前文所論述的復(fù)三部曲式新型簡(jiǎn)縮再現(xiàn)的定義,該部分的結(jié)構(gòu)為不帶再現(xiàn)的單二部曲式及其部分重復(fù),曲式結(jié)構(gòu)圖為 丨丨: A :丨丨B 丨 ,下面就再現(xiàn)部在材料、和聲、曲式結(jié)構(gòu)三個(gè)方面進(jìn)行一一說(shuō)明:

A段(189-204):重新回到主調(diào)上bE大調(diào),3/4拍,8+8方整性樂(lè)段,每樂(lè)句的前三小節(jié)左手第由第一部分的單音改為八度雙音,而右手第一樂(lè)句的第一小節(jié)的第一拍由第一部分的單音改為八度重復(fù),增強(qiáng)四三拍的韻律感(見(jiàn)譜例2)。

譜例2

B段(205-220):與第一部分(呈示部)的B段幾乎完全再現(xiàn),只有在末尾右手的A音從二分音符變?yōu)樗姆忠舴铀姆中葜狗囊惶幾兓ㄒ?jiàn)譜例3)。

A段的重復(fù)或再現(xiàn)(221-238):該段與第一部分的A的反復(fù)有一些細(xì)微的變化,第一部分的A的反復(fù)為8+8方整性樂(lè)段,并且在第二樂(lè)句的前三小節(jié)做了裝飾性的半音進(jìn)行的變化,而該段(再現(xiàn)部A的反復(fù))是8+9非方正性樂(lè)段,第二樂(lè)句作合頭換尾的處理,即前三小節(jié)是完全重復(fù)第一部分A的反復(fù)的材料,而之后的材料都是對(duì)該段材料的簡(jiǎn)化,模仿(見(jiàn)譜例4)。

譜例3

譜例4

根據(jù)上述論斷,該段落應(yīng)該看做是A的反復(fù),而非A的再現(xiàn),那么再現(xiàn)部的結(jié)構(gòu)為不帶再現(xiàn)的單二部曲式及其部分重復(fù),曲式結(jié)構(gòu)圖為丨丨:A :丨B 丨,從全曲可以看成是第一部分的緊縮再現(xiàn)或減縮再現(xiàn),或者筆者認(rèn)為稱為新型的簡(jiǎn)縮再現(xiàn)更確切。

尾聲(239-307):本曲的尾聲部分采用和聲模進(jìn)、模仿,分裂等創(chuàng)作手法寫(xiě)成,在曲式分析中,材料,和聲,是劃分樂(lè)曲結(jié)構(gòu)的元素中的最重要依據(jù),以下便是筆者根據(jù)尾聲的材料,和聲等因素所劃分的結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖示4)。

圖示4

尾聲引入(239-242):bE大調(diào),3/4拍子,左手四小節(jié)的主三和弦的同音反復(fù)及右手連續(xù)四小節(jié)的休止構(gòu)成了全曲尾聲的引入,引出中間展開(kāi)的第一部分i(見(jiàn)譜例5)。

譜例5

i(243-259):該部分主要采用B段與F段的材料進(jìn)行模仿和融合,和聲采用主持續(xù),副下屬和弦的運(yùn)用更加豐富了本段落的和聲色彩,最后通過(guò)連續(xù)的D11和D7和弦解決到bE大調(diào)的主。結(jié)束本部分(見(jiàn)譜例6)。

譜例6

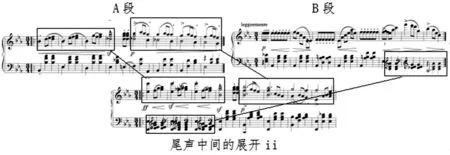

ii(259-270):該部分主要根據(jù)A段和B段材料的主題模仿和半音模進(jìn)等手法進(jìn)行樂(lè)段的發(fā)展,和聲方面采用副下屬和弦(D2/S)解決到主(T),重屬和弦(DVII7/D)到主(T)、連續(xù)的屬七(D7)到主(T)的終止的模進(jìn),增強(qiáng)樂(lè)曲的結(jié)束感(見(jiàn)譜例7)。

譜例7

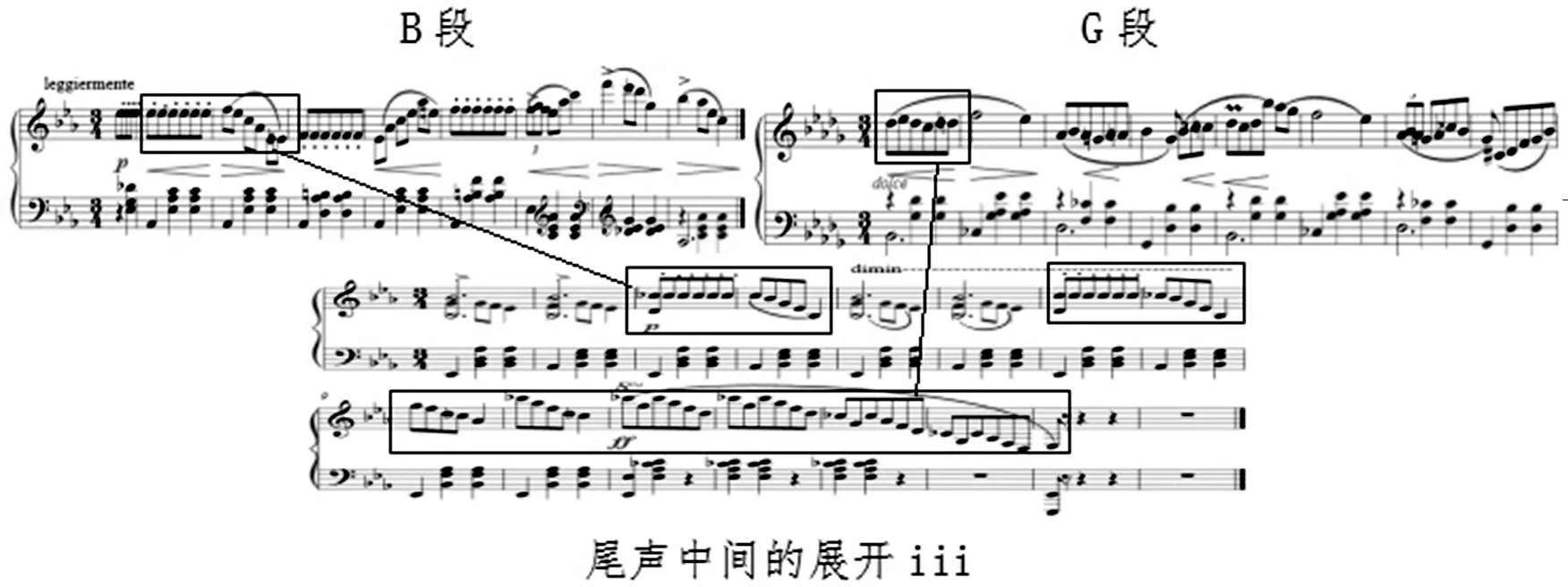

iii(270-286):該樂(lè)段是B段和G段材料的模仿和融合所寫(xiě)成,主持續(xù)音的運(yùn)用增強(qiáng)了樂(lè)曲調(diào)性的穩(wěn)定性,4+4+4+4結(jié)構(gòu)的四句體樂(lè)段,和聲采用K46到屬七(D7)的終止式模進(jìn),第三、四句連續(xù)的屬七(D7)和屬十一(D11)是樂(lè)曲的緊張感加強(qiáng),最后進(jìn)行到T,結(jié)束本部分(見(jiàn)譜例8) 。

譜例8

結(jié)束(287-307):本段起于bE大調(diào)主六和弦的低音G,運(yùn)用音節(jié)的上行與回旋,結(jié)合G段的材料進(jìn)行模仿,和聲以K4

6到T6和弦的不斷反復(fù)來(lái)預(yù)示本曲的結(jié)束,最后三小節(jié)的原位主和弦的旋律音三音到根音的轉(zhuǎn)換不斷增強(qiáng)bE大調(diào)的穩(wěn)定感和終止感,最后一小節(jié)停在主和弦的根音旋律位置,運(yùn)用兩個(gè)八度疊至并且下移兩個(gè)八度,最大化的發(fā)揮了鋼琴小字組,大字組,大字一組的聲音特點(diǎn),使樂(lè)曲終止感更強(qiáng),沉穩(wěn),余音不絕,蕩氣回腸(見(jiàn)譜例9)。

譜例9

三、結(jié)語(yǔ)

綜上所述,該曲的曲式結(jié)構(gòu)為具有新型組曲性質(zhì)的合成性中部或集成性的新型簡(jiǎn)縮再現(xiàn)的帶再現(xiàn)復(fù)三部曲式,并且可以看出肖邦在繼承了古典時(shí)期功能和聲、典型復(fù)三部曲式等創(chuàng)作技法的同時(shí),又融合了浪漫主義時(shí)期所出現(xiàn)的創(chuàng)作技法,比如組曲性思維的應(yīng)用,以及民族音樂(lè)元素與鋼琴音樂(lè)的融合——波蘭舞曲中延留重音的運(yùn)用等。

[1]吳祖強(qiáng).曲式與作品分析[M].北京:人民音樂(lè)出版社,2003:159.

[2]李吉提.曲式與作品分析[M].北京:中央民族大學(xué)出版社,2003:222.

[3]肖櫟.淺析肖邦《降E大調(diào)華麗大圓舞曲》(作品18)[J].民族音樂(lè),2008(1):66-67.

[4]李吉提.曲式與作品分析[M].北京:中央民族大學(xué)出版社,2003(4):290.

[5]錢(qián)亦平.音樂(lè)作品分析簡(jiǎn)明教程(上)[M].上海:上海音樂(lè)學(xué)院出版社,2009(8):154.

[6]李吉提.曲式與作品分析[M].北京:中央民族大學(xué)出版社,2003:221.

[7]吳祖強(qiáng).曲式與作品分析[M].北京:人民音樂(lè)出版社,2003:154.

[8]錢(qián)亦平.音樂(lè)作品分析簡(jiǎn)明教程(上)[M].上海:上海音樂(lè)學(xué)院出版社,2009(8):155.

[9]李吉提.曲式與作品分析[M].北京:中央民族大學(xué)出版社,2003:217.

[10]于潤(rùn)洋.西方音樂(lè)通史[M].上海音樂(lè)出版社,2011(5).

J612

A

*為本文通訊作者

趙明(1987-),男,漢,黑龍江省海倫市,齊齊哈爾大學(xué)2016級(jí)碩士研究生,齊齊哈爾大學(xué)音樂(lè)與舞蹈學(xué)院,聲樂(lè)演唱與教學(xué)研究;殷進(jìn)良(1973-),男,漢,碩士研究生導(dǎo)師,齊齊哈爾大學(xué)音樂(lè)與舞蹈學(xué)院副教授。