小拿破侖惡靈

謝力昕

聽歌劇,最理想的,應該是感性和理性的雙重滿足。不過,難得有機會現場觀摩圣彼得堡馬林斯基劇院來滬上演的《黑桃皇后》(上海大劇院“馬林斯基藝術節”首場),我的觀劇樂趣卻更多偏向了理性——馬林斯基劇院這個新版本應是2015年左右的制作,導演是阿列克謝·斯捷潘紐克(AlexieStepanyuk)——解讀這個新版的隱藏線索,成了我此次觀劇的最大樂趣所在。其實想想,我這回真算是“買櫝還珠”,有意無意間忽略了音樂和歌唱的呼吸,反而去觸摸了戲劇的骨架。

直觀的印象是,新版舞臺呈現干凈大氣。用半透明幕布做文章,很聰明(聽邊上的觀眾說,“用那么多金色,也不俗氣”)。其原因是透明幕布輕盈,金色又能反光——“奇異的折射光使人疲憊”,此語來自節目冊中的導演手記,他引用了俄國音樂學家鮑里斯·阿薩菲耶夫所言。

不過,“你們懂的”,導演不會在手記里透露制作的謎底,否則觀眾解謎的樂趣會喪失無遺。他的謎面就是“做加法”,增加了一個原來劇本中沒有的線索:開場前奏曲,一個小男孩登場。他戴著拿破侖帽(Bicorne),像個木偶,臉色像鬼魂一樣慘白。隨之上場的,是比他的臉色還要慘白的伯爵夫人,也像上了發條的木偶似的,

伯爵夫人給了小男孩三張牌,小男孩就在舞臺正前側,搭了一個紙牌屋。這就是謎面。導演戲劇往往是設置一個謎面,然后用原作當工具,增加謎的維度,最后抖包袱。

斯捷潘紐克的謎面無疑有刻意的誤導,讓觀眾第一反應以為小男孩是幼年蓋爾曼。第一幕,蓋爾曼也戴著拿破侖帽登場,臉色也像鬼魂一樣慘白。為什么是拿破侖帽?19世紀于連式的年輕人心里都有一個小拿破侖。一個統帥夢的諷刺化處理——小男孩是第一幕里童子軍的頭兒。

蓋爾曼登場,小男孩退場,留下舞臺前側的紙牌屋,惹眼地立在那兒,就像掛在墻上的槍,于是整部戲的最大懸念就變成了這把槍何時打響。

讓我們跳躍至全劇的終場,斯捷潘紐克抖開了包袱——他打響了“墻上的槍”,吊詭的是,他抹去了全劇中的唯一一聲槍響——蓋爾曼并沒有掏槍自殺,而是撲倒在紙牌屋上,紙牌屋坍塌,蓋爾曼旋即進入彌留狀態。

從原作角度看,這造成了一個巨大的漏洞。因為照原作邏輯——那記槍響,實際是蓋爾曼掏槍威脅伯爵夫人的“延遲發射”。沒有那記槍響,觀眾的期待感無法得到滿足,主角之死得不到合理的解釋。導演不會不明白這點,但依然冒著破壞原作邏輯的風險,如此費心大動手腳,就是要圓自己的那個添加的謎——那個一直矗立在舞臺前側的紙牌屋。當紙牌屋倒塌后,小男孩再次登場,他在安息亡靈的圣詠合唱中,合上了蓋爾曼死不瞑目的眼瞼,慢慢走向幕后。劇終。

我也是看到此處,方才明白導演用意。這個男孩絕不是“幼年蓋爾曼”,而是一個(完全是我自己猜的謎底)……惡靈。當然,這是一個可愛的皮囊,但它就是一個容具——被上帝親吻過,它成天使;被惡魔觸碰過,它成惡靈。導演最先在戲劇展開前展示給我們看的,就是惡魔制造惡靈的過程(伯爵夫人的授牌儀式),三張牌是惡的隱喻。那么順理成章,實際上伯爵夫人就是這部戲的魔頭;而紙牌屋,則是這個魔化儀式的物化。

如果用這個角度重新回過頭解釋全劇里“怪力亂神”的諸多細節,就更有意味了。

蓋爾曼是一個虛弱痛苦的靈魂,有著太多無法滿足的欲望,他很容易就被惡靈附體。導演在第一幕刻意讓伯爵夫人早于麗莎登場,蓋爾曼一見她,如中魔咒,五重唱里最主要的交流關系就改成了伯爵夫人和蓋爾曼——魔頭與惡靈附體的臣屬。

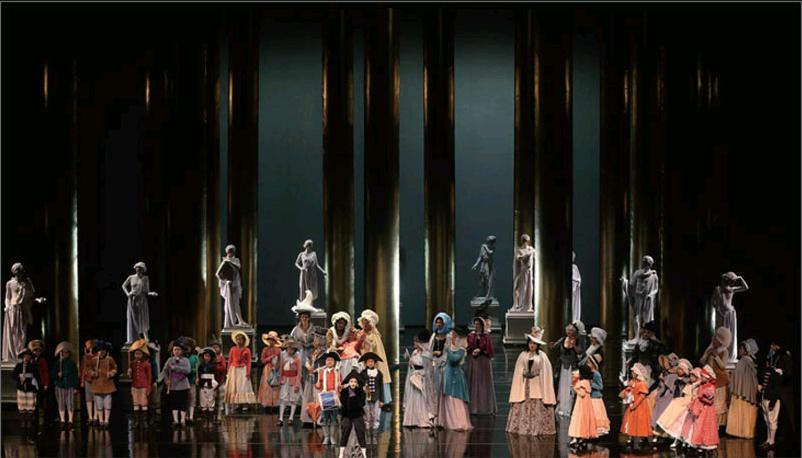

被惡靈附體后,蓋爾曼對現實的觀察,即被扭曲魔化。最有驚人效果的場景,即是兩段“雕像變活人”——夏園中仿希臘雕像在暴風雨中如僵尸般復活;第二幕戲中戲前,皇家塑像蹣跚走下底座——導演用意一目了然,他故意讓暴風雨場景成為蓋爾曼的獨角戲,戲中戲的前戲則是女魔頭和蓋爾曼的對峙;舞臺上的非現實場景,乃是我們透過蓋爾曼之眼看到的世界。

更深一層看,虛弱卑微的蓋爾曼原不足以贏得美人,但惡靈附體后,卻對麗莎產生致命的吸引力。麗莎唱道:“他的眼睛里有火焰的熱情,來自天堂。”孰不知這光芒來自黑暗世界。但我們不能冒險將蓋爾曼和麗莎的愛情本身解讀為虛無作祟,它和浮士德和葛麗卿在魔鬼撮合下相愛屬于同一類。《黑桃皇后》中的愛情是真實的和浪漫化的,這點和普希金小說原作中玩世不恭的現世氣息不符,首要原因當然就是柴可夫斯基的音樂。

也如《浮士德》中,魔鬼借助浮士德的愛情為手段,要的是后者的靈魂;《黑桃皇后》中的惡靈也非媒婆,目的是完成惡魔的詛咒——“第三個人”。最駭人的兩個場景是伯爵夫人被蓋爾曼嚇死后,卻又“復活”隱去,再從蓋爾曼的床鋪被子底下現身,而她原本就是魔頭控制的已死軀殼而已。由此,蓋爾曼徹底瘋魔。

當紙牌屋倒塌,獻祭完成,惡靈即離開這具其實已經成為行尸走肉的軀殼。蓋爾曼的人性在彌留之際復歸,這才重新記起麗莎,祈求寬恕。圣詠回應了他的祈禱,惡靈則走向新的犧牲品。

回到本劇的開頭。為什么導演要創造小拿破侖惡靈?它顯然強化了人們在老柴的歌劇中能明顯感覺到的一點:蓋爾曼是“受驅使”的。柴可夫斯基兄弟的劇本和音樂將這種驅使力,解釋為盲目的愛情或是命運的力量,而斯捷潘紐克則嫁接了另一層含義,反而和普希金的原作遙相呼應——驅使蓋爾曼作惡的正是渴望統治世界的權欲,偏偏這種欲望被植入了一個錯誤的身軀。

還有一點巧合,馬林斯基這次帶到中國的另一部戲,是《戰爭與和平》。俄國人對拿破侖形象的塑造,何嘗不映射出自身?小小身軀上的大帽子,有著歷史和現實的隱喻,其背后若隱若現的魔頭也正在此世游蕩。