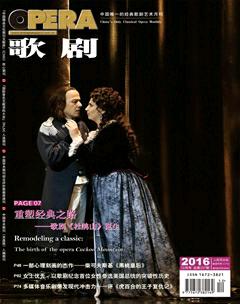

2016拜羅伊特音樂節的非“指環”制作

楊世彭

今年8月5日至15日之間,我們夫婦參加了瓦格納在140年前建立的拜羅伊特音樂節(Wagner's B,dyreuthFestival),看了七出樂劇;除了四聯劇“指環系列”外,也看了今年度的新制作《帕西法爾》(Parsifal),以及前兩年的新制作《特里斯坦與伊索爾德》與《漂泊的荷蘭人》。2003年制作的“指環系列”及2004年制作的《荷蘭人》我們在兩年前已經看過,此行的關注點在于還沒看過的《帕西法爾》與《特里斯坦與伊索爾德》兩大新制作。

這已是我們第十次拜訪這個舉世聞名的音樂節了,但今年的氣氛卻非比往常:劇院的四周都由警察、警車包圍,駕車去劇院看戲的觀眾都須繞道進入停車場;劇院的每個出入口都由安保人員把守,觀眾攜帶的包袋都須檢查。這些如臨大敵的安保措施以往從未出現,想是巴黎剛遭恐怖分子襲擊之故;另外,離音樂節不遠的小城奧斯巴赫(Ausbach),在音樂節開幕的前一天,剛剛發生伊斯蘭難民用炸彈自殺的激烈事件。

而這出新制作《帕西法爾》的風風雨雨,也正好給恐怖份子攻擊這個瓦格納樂劇圣地提供了最好借口。在德國導演烏韋·埃里克·勞芬伯格(Uwe Eric Laufenberg)的詮釋之下,原本在中古世紀西班牙的地點被改至中東某個基督教遭受威脅的伊斯蘭城鎮,圣杯武士居住的古堡改成相當破敗的寺廟,基督教僧侶除了守護圣杯之外,還要照顧大批的難民,而全副武裝的中東士兵也經常進出,查看是否有可疑人物混跡其中。古堡外的湖邊被改成頗似進行基督浸禮的大澡盆,傷勢一直無法痊愈的國王阿姆福塔斯(Amfortas)在第一幕被抬入浸洗創傷的場面,國王的形象活似正從十字架上卸下的耶穌,頭戴荊棘皇冠,右肋血流不止。第二幕魔術師克林佐爾(Klingsor)的魔宮恰似中東寺廟或浴池,他手下引誘英雄的佩花少女都身著黑色伊斯蘭服裝,頭臉都被遮起,但當穿著特勤軍士服裝的帕西法爾上場后,她們紛紛脫下黑衣黑罩,露出里面相當誘人的肚皮舞舞娘的裝扮。此劇最讓人期待的一個場面,應是魔術師把刺傷耶穌右肋的圣矛擲向帕西法爾,而那支飛矛卻在英雄的頭頂停住——可這個經典場面根本沒在新版本里出現,觀眾反而看到的是背叛圣杯武士的克林佐爾的私人房間里居然擺滿各式各樣的十字架。這些,都與常規的《帕西法爾》演出大異其趣,而劇中的場景與服裝,的確充滿了伊斯蘭色彩及中東風味。

可是導演也有他獨特的詮釋。他想在劇中討論基督教、伊斯蘭教與猶太教是否可以在今日的世界里共存。此劇最動人的片段,也就是少年英雄帕西法爾攜帶那支從魔術師手中奪回的圣矛回到圣殿,用這支圣矛觸碰阿姆福塔斯的傷口,那多年不愈的傷口立即止血痊愈。隨即帕西法爾取代國王進行圣杯祝福儀式,一般的演出只見圣杯發出神奇光芒,圍觀的武士紛紛下跪,在殿頂天使吟唱聲中結束這出有關“救贖”的樂劇。在此次的演出中,這一幕中救贖的對象不止那群守護圣杯的中古基督教武士,還包括伊斯蘭教信眾,以及一些手持祈禱書的猶他教民在內的圍觀群眾。而導演最高明的點綴,就是圣杯并沒有發出神奇的光芒,反讓觀眾席的燈光在最后合唱聲中逐漸亮起,顯示我們這1800名現場觀眾也參與了這個圣杯儀式,并且也得到了救贖。這在現今中東連年戰亂、伊斯蘭激進分子在歐美各地暴力襲擊的現實環境下,這出《帕西法爾》的首演,就更具現實意義了。

導演及他的設計團隊在7月26日晚的首演謝幕中,曾遭受觀眾大聲的噓聲;但在我們觀看的8月15日晚的演出中,這噓聲并未出現。當晚的掌聲及叫好聲,都給了歌手、指揮、樂隊及合唱團。最大的歡呼給了唱詞最多但并不討好的武士首領古爾內曼茨(Gurnemanz),這個角色由德國男中音喬治·澤彭菲德(Georg Zeppenfeld)飾演,歌聲洪亮外唱詞還“像玻璃那樣明澈”(樂評家公論)。他在《特里斯坦與伊索爾德》中演唱的國王馬克(Marke),也得到同樣的歡呼,可說是本季最受歡迎的歌手。男主角由近年非常走紅的克勞斯·弗洛里恩·福格特(Klaus Florian Vogt)擔綱,這位形象俊美、身材保持得不錯的中年男高音,我在八年前看他在《紐倫堡的名歌手》中擔綱主角的演唱就已“驚艷”,也曾預言他將有極好的演藝前途。今年的演出,卻只是無過無失,但絕沒有八年前那么出色。其他兩位主要配角:美國男中音瑞恩·麥金尼(Ryan McKinney)飾演的國王阿姆福塔斯,以及俄國女高音伊蓮娜·潘克拉托娃(ElenaPankratova)飾演的魔女孔德麗(Kundry),都有很好的表現,也得到了觀眾熱烈的掌聲。

這個指揮的指揮本來是由年輕走紅的安德里斯·尼爾森斯(Andris Nelsons)擔任。這位拉脫維亞的指揮履新波士頓交響樂團的音樂總監不久,三十幾歲就主掌這世界聞名的樂團,正所謂春風得意;我兩年前聽他在拜羅伊特指揮的《羅恩格林》演出,就拜服他引領出的特殊音色,也注意到觀眾對他的激賞。今年既定由他指揮這出新制作,本來也是錦上添花的體面好事;誰知他卻與音樂節的音樂總監克里斯蒂安·蒂勒曼(Christian Thielemann)鬧翻,退出制作,由德國指揮哈特穆特·漢辛(Hartmut Haenchen)接手。兩大名指揮鬧翻的原因,聽說是蒂勒曼旁聽尼爾森的排練,結束后給了些意見,其實這站在他音樂總監的立場是理所應當的,但年輕氣盛的尼爾森斯并不接受,最后鬧得不歡而散。之后的指揮漢辛在離首演開幕三周半的緊急情況下接手,居然把這任務頂了下來,觀眾因此也給了他更多的掌聲。總體而言,這部《帕西法爾》比我2008年在此看到的更令人滿意;比起2006年克里斯托弗·施林格塞夫(Christoph Schfingensief)在此執導的那個匪夷所思的制作,更不知高明多少倍了。

去年首演的《特里斯坦與伊索爾德》也是我本季最期待的演出。這出由藝術總監卡特琳娜·瓦格納(KatharinaWagner)執導的制作,更受到瓦格納迷的密切關注,原因是這位瓦格納的曾孫女年紀輕輕就執掌這個樂劇殿堂,八年前首次在拜羅伊特展示導演才華,但她那出《紐倫堡的名歌手》卻令人大失所望;這次二度導戲,則更是令人矚目。所幸這出《特里斯坦與伊索爾德》雖也充滿令人爭議的處理,卻還是表達出了前所未有的新意。而這個制作在樂隊演奏及歌手演唱方面,仍是舉世一流的。去年的首演,她及制作團隊謝幕時,居然沒有遭到噓聲;而我們今年看的8月9日的演出,也僅聽到熱烈的掌聲及蹬腳的歡呼,拜羅伊特經常會有的噓聲居然絕跡了。

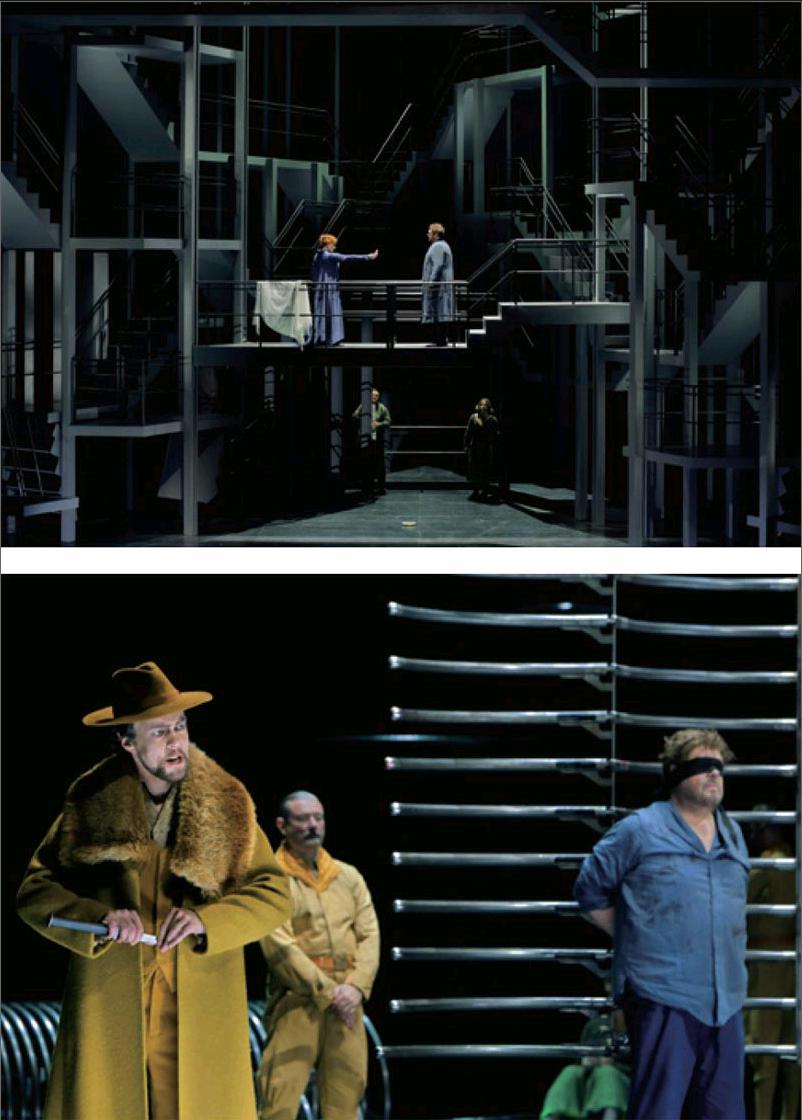

卡特琳娜小姐的導演詮釋與絕大多數《特里斯坦與伊索爾德》演出不同的地方大致有兩點。第一就是兩位主角早已相愛,而這愛情是不必躲躲藏藏的。第一幕的場景絕非原劇所說的海輪船艙,而是一個略像近代荷蘭平面設計師埃舍爾(M.C.Escher)的著名圖像“沒有終點的階梯”的高大結構,充滿層次與可以升降的平臺。從幕啟時伊索爾德向她的侍女敘述過往的唱段開始,特里斯坦就像求偶的白老鼠般千方百計地撲向伊索爾德,但那些四通八達的階梯卻使他處處受阻,直到快結束時兩人才在中間的升降平臺上會面;那時他倆已經不需春藥引導,熱情奔放的他們把整瓶春藥倒向舞臺平面,接著就緊緊擁抱了。

第二個與眾不同的詮釋就是男主角的叔父康沃爾國王不是一位仁厚明君,反而是一個殘忍的暴徒。第二幕的地點不是特里斯坦的別所,卻是地牢或刑房,頂端有獄隸窺伺,周圍有探照燈照射。第三幕結束前那段最著名的“愛之死”唱段結束后,伊索爾德并沒有殉情而死,反被那個橫蠻的國王拖往后臺,顯示從此以后伊索爾德必須成為他的合法妻子、忍受他的奸污了。而在原劇中瓦格納是安排這位仁君在最后出現,他是趕來祝福這對早該結合的愛侶,放棄他對伊索爾德的婚約的。卡塔琳娜小姐的這版結局跟原劇區別很大,導演及歌手如何處理那些早就寫好的唱詞、如何自圓其說,我也不得而知了。

在這個制作里,我們還可以看到拜羅伊特的舞臺技術是如何的先進。本季七出樂劇都有特別艱巨的舞臺設計及舞臺運作,但制作團隊都將其順利解決,看似輕而易舉,其實在內行心中自有分寸,知道那些舞臺技術是多么的不易。就拿《特里斯坦》的第三幕來講,垂死的男主角并非像大多數演出中那樣坐在臺前拼命唱,這位特里斯坦卻在各類回憶片段中四處追逐想象中的伊索爾德,每每瞧見了追過去時,她卻突然隱去不見,另一個“她”卻在舞臺的另一端或半空中出現,接著就是另一次無效、失敗的追逐。這些效果都由一種名為“全息照相”(hologram)的技巧呈現:伊索爾德出現在一些三角形中,這些三角有時僅一個,有時卻多達五六個;有時在舞臺右前端有時在左后方,偶爾還會高懸空中,每個三角中都有一個期待情郎前來幽會的伊索爾德。這些“全息”都靠投影及燈光營造,看到這些神奇的影像出沒及呈現,我們就不得不佩服拜羅伊特自瓦格納時代起,就一直領先歐美的機械舞臺技術這一鐵打事實了。

這個制作也經歷了主角臨時退出的驚險。女主角本由德國女高音安雅·康培(Anja Kampe)擔綱,不知為何與導演鬧翻拂袖而去,在首演一個月前宣布由伊芙琳·赫里求斯(Evelyn Herlitzius)接替。這位德國女高音曾在拜羅伊特演繹過好幾個主要角色,我也曾看過她飾演的女武神布倫希爾德。她雖非最好的伊索爾德,但也能應付過去了。但在今年音樂節上不知為何又改為佩特拉·朗(Petra Lang),這位德國演唱家四年前還是次女高音,經常演唱此劇侍女布蘭甘妮的角色;這次升級演唱主角,有時不免吃力,咬字也不夠清楚,謝幕時得到少許噓聲。男主角史蒂芬·古爾德(StephenGould)卻唱得十分從容,底氣十足音色嘹亮,把這歌劇史上最最吃力的英雄男高音角色唱得舉重若輕,有時還帶有絲抒情男高音的味道,因此觀眾在謝幕時給了他極其熱烈的掌聲及蹬腳歡呼。其他幾位配角都非常出色,飾演國王的喬治·澤彭菲德更是分外精彩,得到同樣的歡呼。

樂隊演奏在名指揮克里斯蒂安·蒂勒曼的領軍下自然精彩紛呈,但當蒂勒曼謝幕時卻又得到少數觀眾的噓聲,可以他的名望及指揮才華這幕好像不該出現。我把這點請教左右的樂評人,得到的結論卻是:此君人緣太差了。

另一出“非指環”的歌劇乃是前年首演的《漂泊的荷蘭人》。我兩年前看過這個制作,也曾報道過,在此僅能草草提及。兩年后再看此劇,發現已有不少改進。音樂節的每個新制作都會連演五年,導演及設計師可以有四次機會精益求精,這是其他歌劇院無法做到的。這雖不是我看過最好的《荷蘭人》制作,但舞臺技術上仍有不少可圈可點之處。第二幕的場景從原劇的紡織間改為制造電風扇的工場,大批紡紗女“變”成包裝電扇的女工,也不顯得突兀。其中灰白色的背幕逐漸染黑變色,也是很好的舞臺效果。整出戲沒看到海船靠岸船帆揚起,也是與眾不同的導演處理。至于歌手的演唱、樂隊的演奏、合唱隊的助陣都達世界一流,則是拜羅伊特司空見慣的水準了。

今夏在拜羅伊特的十天,發現這個音樂節與印象中21年前我們初來時有許多不同之處,其中之一就是觀眾不再衣冠楚楚,男士中有三分之一不穿晚禮服,甚至有人連西服都不穿。另一現象就是觀光客逐漸多了,想是近年來戲票較易購得之故。觀眾不夠資深,拜羅伊特特有的一些傳統也就逐漸消失。譬如說,《帕西法爾》由于宗教意味極濃,又與耶穌受難日有關,第一幕結束時向來是不鼓掌的,全場觀眾靜悄悄地等候場燈亮起,默默無言魚貫退席。二十年前是這樣,十年前再看此劇,第一幕結束時就有極少觀眾鼓掌,但立即被左右的觀眾止住。今夏的《帕西法爾》演出,第一幕結束竟有大量的掌聲,但竟然沒人勸阻,可見這個從1882年首演以來在這樂劇圣殿里保持的傳統,現在已經逐漸淡去了。