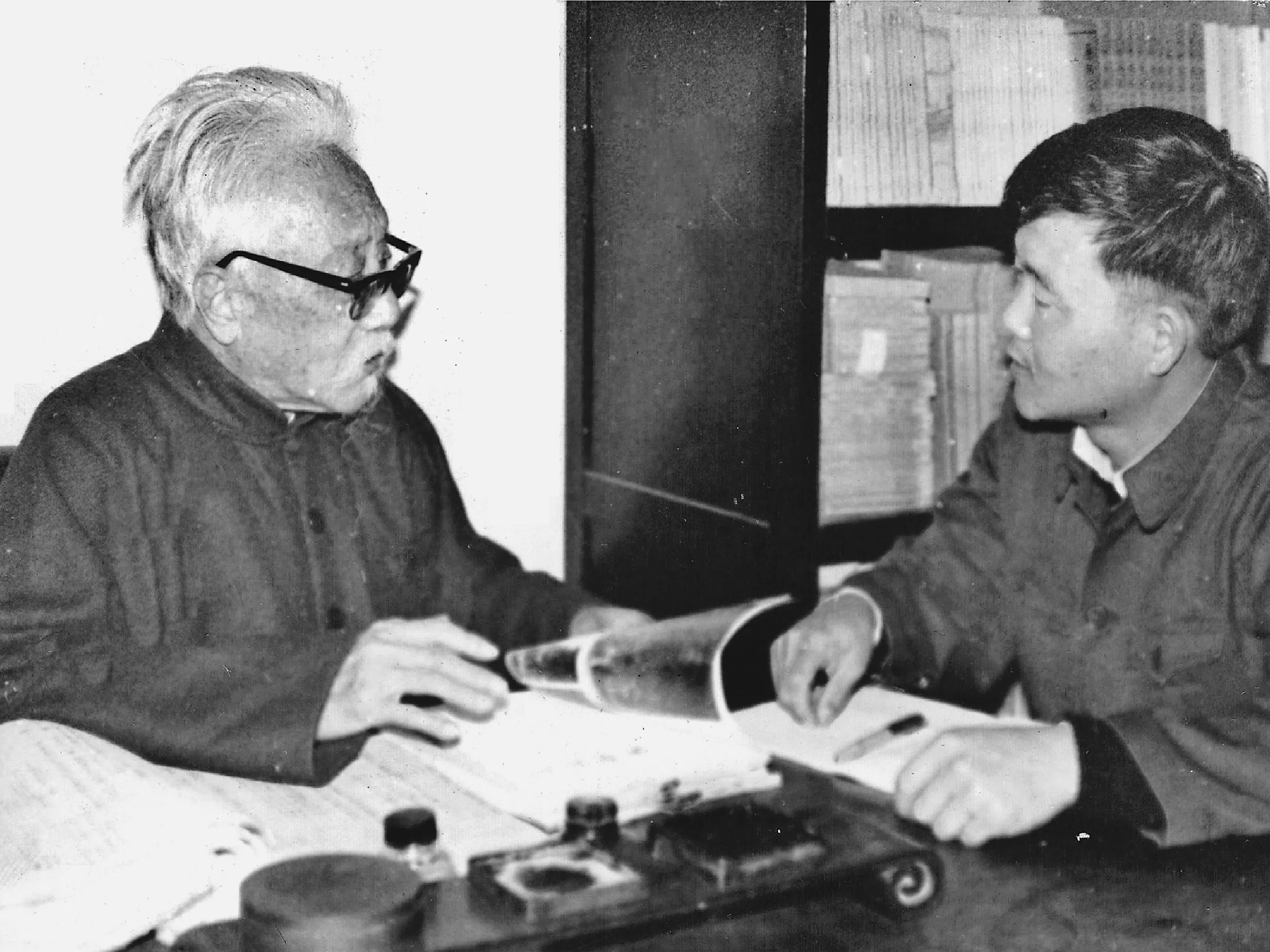

任半塘先生指導我讀書

王小盾

一、 開 頭

從1983年年初到1985年年末,我作為揚州師范學院的博士生,和任半塘先生朝夕相處了三年。任先生是一個有個性的人,充滿智慧;生活中的點點滴滴,都值得記錄。所以,很久以前,我就想寫一篇文章來介紹他。1992年3月,任先生去世不久,饒宗頤先生寄給我一首悼詞《水調(diào)歌頭》,促使我把文章寫了出來。但很可惜,文章寄給《文匯報》以后,便石沉大海;而我也沒有留下底稿。每想到這件事,我便覺得懊悔,覺得自己太輕率,對不起任先生和饒先生。

我和任半塘先生

那么,我為什么沒有在后來補寫一篇回憶文章呢?除以上這件令人掃興的事情以外,可能還緣于任先生對我的影響。在和任先生相處的那三年,他一直同我談論未來,而很少回憶以往。他一直覺得自己是戰(zhàn)士,重任在肩,無暇回望,也無興趣耽于風雅。那時,我很想得到他的一幅墨寶,甚至準備了一句話,想請求他書寫。這句話出自關(guān)漢卿,說:“我是個蒸不爛、煮不熟、捶不匾、炒不爆、響當當一粒銅豌豆。”這是多么好的一句話呀,簡直是任先生的寫照(任先生曾經(jīng)說“我也是一顆銅豌豆”);但我最終未敢啟齒。因為任先生對我說過: 他的字是用來戰(zhàn)斗的,而不是供人欣賞把玩的。那三年,每天早晨五點鐘,我要陪任先生散步。當我們走到大操場的時候,他會停下來,肅立,向操場中央的旗桿久久注目,仿佛回到了抗日戰(zhàn)爭年代。我經(jīng)常為此而感動。接受熏陶感染,我不免也養(yǎng)成了大步行走而不停頓,也不回顧的習慣。

所以,今天,我向大家介紹的,主要是任先生作為戰(zhàn)士的一面,或者說具體一點——任先生作為博士生導師,履行工作職責的一面。

二、 任先生對我的指導

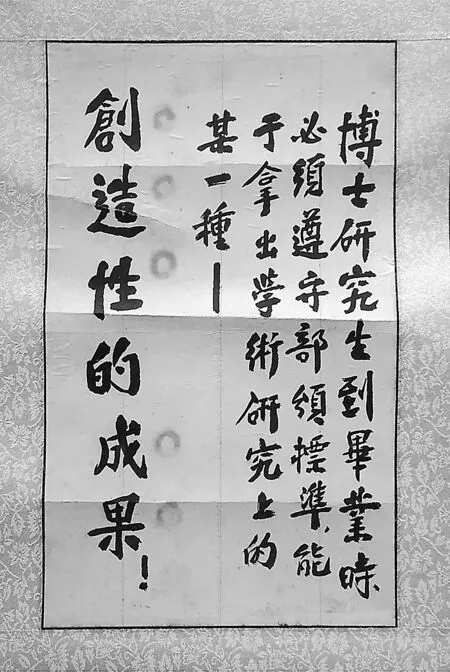

任先生題字

1983年2月26日,過完春節(jié),我來到揚州師范學院,開始博士生生活。這一天是周六,晴天,農(nóng)歷正月十一。我在下午五時拜見任先生,奉命共進晚餐。我的學習日記便從這一天開始。日記本扉頁上有任先生用墨筆題寫的幾行字:“兩年始業(yè),畢生奠基。小盾同學博士生進修日記。中敏題耑。一九八三年三月。”日記本中由我書寫的文字則用紅筆。回想起來,我是應任先生的要求來記日記的。任先生喜歡紅色,總是用紅筆書寫各種表警示的辭句。

從學習日記看,任先生對我的入學作了充分準備,因此,在第一周就布置了一系列學習任務。比如在入學第二天,2月27日,他要求我閱讀《唐聲詩》,從《平議》一章讀起。入學第三天,2月28日,他早晨六點多召見我,向我交代了“隋代歌辭資料”“隋唐五代雜言歌辭數(shù)量分類統(tǒng)計表”等一批關(guān)于隋代音樂文學的資料。3月1日和2日,即入學第四天、第五天,他又交給我《隋唐五代雜言歌辭》等一批資料,并建議我用敦煌曲子辭來箋注所謂“唐李靖”的五百首《望江南》。現(xiàn)在回想起來,這些安排都有很深的用意。

首先,任先生是用這種方式提示我: 要抓緊時間,養(yǎng)成緊張讀書的習慣。三年里,任先生對我提出好幾項要求,第一項是“每年至少工作三百六十天,每天至少工作十二小時”;第二項是在兩年之內(nèi)寫完論文,結(jié)束學業(yè)。我理解并接受了這些要求。因為他本人就是用小跑的步伐度過一生的,我必須適應他的生活節(jié)奏。另外,他已經(jīng)87歲了,生命留給他的時間并不確定,所以他有強烈的緊迫感。實際上,他讓我每天早晨陪他散步,也出于這種緊迫感。他的本意是: 每天給我一次鞭策,使我不至于成為宰予。

其次,他用這種方式提示我: 要學會開創(chuàng),樹立問題意識和批判意識。他讓我讀的《唐聲詩》中《平議》一章,正是充滿批判精神的一章。在這個章節(jié),任先生就唐代音樂文學研究的幾大問題,對形形色色的流行說法提出了尖銳的批評。其中第一個問題是庸俗的進化觀。比如明代王世貞有所謂“聲詩少宛轉(zhuǎn)而后有詞”之說,清代《欽定詞譜》有所謂“樂府不傳而絕句乃歌”之說。任先生指出: 這些說法無視音樂文學的多樣性,而臆造出由樂府而詩、由詩而詞的前廢后興的公式。其中第二個問題是以偏概全,否定歌辭總體。比如明代謝肇淛有所謂“詩樂不樂里耳”之說,清代施補華有所謂“唐七絕皆不可入樂”之說,近代成肇麐有所謂“唐詩未能被弦管而詞無不可歌”之說。任先生指出: 這些說法片面強調(diào)詩、詞分立,否認了聲詩的存在。其中第三個問題是以偏見曲解歷史。這種情況有很多表現(xiàn),因為過去的人從來沒有像任先生那樣,全面占有資料、細致考辨資料,所言多無稽。讀完這一章,我不僅建立了歌辭總體的觀念,加強了尊重歷史資料的意識,而且,深刻理解了“特立獨行”這四個字的涵義。

第三,他用這種方式提示我: 要注意重點。最初,任先生怕我水平太低,完不成學業(yè),而希望我以隋代歌辭為研究中心,或以五百首《望江南》詞為中心。這在學術(shù)上也是有道理的。首先因為,這兩項研究在任先生的學術(shù)圖景當中,是兩個需要填補的空白;其次因為,這兩項研究各有其特殊意義。比如讀任先生的《唐聲詩》,可以發(fā)現(xiàn),唐聲詩中大量曲調(diào)形成于隋代,而其淵源也可以追溯到隋以前的胡樂涌入。也就是說,新的詩體、新的音樂體裁,其產(chǎn)生高潮在隋代。至于署名“唐李靖”的《望江南》詞,經(jīng)不斷搜集,則達到713首的規(guī)模,顯而易見是詞體發(fā)生史中的重大事物。不過,我通過通讀隋唐五代書籍,較全面地掌握了研究資料,于是選擇了另外一個重點——著眼于隋唐五代全體,把這一時期的音樂體裁和文學體裁進行比較。盡管重點有所轉(zhuǎn)移,但我仍然注意填補這兩個空白: 一是在我的博士學位論文當中,列出《隋代雜言歌辭概述》一章;二是在《隋唐五代燕樂雜言歌辭集》一書中,設立一個專卷,容納“李衛(wèi)公兵要望江南”713首。

第四,他用這種方式提示我: 要掌握從資料出發(fā),以資料分類和整理為研究基點的方法。這是任先生教給我的最重要的方法。他自己也一直是這樣做的。比如任先生的敦煌歌辭研究,其順序是: 先在充分占有資料的情況下,完成一部《敦煌曲校錄》;再針對資料工作中提出來的問題加以考訂、總結(jié),得出相應理論,形成《敦煌曲初探》。又比如任先生的唐聲詩研究,其順序是: 先在充分占有資料的情況下,完成一部曲調(diào)考證,這也就是《唐聲詩》的下編;再針對資料工作中提出來的問題加以考訂、總結(jié),得出相應理論,這也就是《唐聲詩》的上編。進校一個月,3月27日,任先生一大早就約我面談,說:“治學要采取圍剿藝術(shù),務求網(wǎng)羅,不使遺漏,不必一味追擊。”這句話也是講全面占有資料。后來,我把任先生這個“務求網(wǎng)羅,不使遺漏”的方法概括為“大禹治水”。我在揚州讀書三年,主要收獲就是進行了一次“大禹治水”的實踐。說具體一點就是: 全面搜集資料,在編定《隋唐五代燕樂雜言歌辭集》的同時,完成相關(guān)的理論論述,即博士學位論文《隋唐五代燕樂雜言歌辭研究》。

任先生授課

任先生題字

實際上,“大禹治水”這句話,原也是任先生對我的教言。1983年4月8日,任先生曾經(jīng)警告我,要在治學時防止粗糙。他說:“我們不是搞蜻蜓點水,而是要大禹治水。”任先生這里說的“大禹治水”,涵義和我前面所說有些不同。任先生的重點不是說要全面,不是說要“采取圍剿藝術(shù),務求網(wǎng)羅”;而是說要深入,決不“蜻蜓點水”。不過,任先生這兩方面意見(求廣和求深的意見)是相輔相成的。一方面,為了達至全面,建立大局觀,任先生提出“不必一味追擊”;另一方面,為了真正做到“大禹治水”,解決學術(shù)難題,任先生非常重視校勘、注釋、考訂等文獻學和歷史學的訓練。比如進校不久,3月5日,任先生就安排我參加《敦煌歌辭總編》的工作,校勘、注釋載見于七種敦煌寫本的幾十首飲酒辭。過了四天,3月9日,他又從《宋詞紀事》中用紅筆劃出關(guān)于賀若弼撰寫宮聲十小調(diào)的資料,要我加以探討。總之,他對我的教育是兩面的: 一方面,在理論和宏觀方面,要求我關(guān)注全局;另一方面,在實踐和微觀方面,要求我重視細節(jié)。1983年3月17日晚,任先生拄著拐杖來到我住處,要我全面規(guī)劃兩年的工作,做到“箭無虛發(fā)”。又說: 寫作要重視“提升”,譬如把“歌辭考”(作品考訂)提升到“調(diào)式編”(曲調(diào)研究),把“調(diào)式編”提升到全面研究(理論建設)。我理解他的話: 他其實是要求我注意點、線、面三者的結(jié)合,掌握由點到線,由線到面,由面到體的研究方法。我一進校,任先生就組織了一個博士研究生指導小組,由曾華鵬、譚佛雛、李廷先、徐沁君等幾位資深副教授組成。1983年3月24日上午,在指導小組例會上,任先生專就“宮聲十小調(diào)”一事發(fā)言,說賀若弼撰寫過《越江吟》,此詞曾由唐人仿作,所以,“宮聲十小調(diào)”這件事泄露了隋唐歌詞之關(guān)系的天機,應該“探求真相,震動學界”。我后來對賀若弼“宮聲十小調(diào)”一事作過一些考察,覺得“賀若弼”一名可能是唐代琴師“賀若夷”之誤傳。不過這個細節(jié)并不影響任先生這番話的意義。任先生這番話的實質(zhì),是要我宏觀著眼,微觀著手。所謂“探求真相,震動學界”,意思是說微觀背后有宏觀。

“探求真相,震動學界”這句話,代表了任先生的一貫思想。任先生一直認為: 盡管我們的工作是獨具特色的,既要開辟新領(lǐng)域,又要發(fā)掘新材料,但我們不必把自己變成孤軍。我們?nèi)匀灰⒁饷嫦驅(qū)W術(shù)界,面向具有普遍意義的問題。1983年3月22日,他對我說:“作文章應著重解決眾人關(guān)心之問題,譬如將《飲酒十四首》與李白等人相聯(lián)系。要能震動讀者的情感和意志。”后來,他多次對我說過這個“震動讀者”的意思。他說: 我們要寫有血有肉的文章,“要敢于爭鳴——槍對槍,刀對刀,兩刀相撞,鏗然有聲”。“震撼讀者的意志和心靈!”按我的理解,這些話有三個要點: 第一,要以探求事物真相為使命,而真相是有力量的;第二,要注意探求具有普遍意義的真相,這種真相最有力量,必定可以破除某些執(zhí)念;第三,正因為這樣,真正的學者必須具有戰(zhàn)士的品質(zhì),“聰明正直,至大至剛”。任先生教育思想的精髓就是“聰明正直,至大至剛”。不畏懼真相,因而不畏懼爭鳴,正是其具體表現(xiàn)。

三年里,任先生對我的指導是很細致的,在學習態(tài)度、學習方法方面提了很多要求。關(guān)于這一點,有兩個例子可資證明。一個例子是: 1983年7月1日,任先生在我的日記本上,親自寫了一篇日記:

七月一日,周五,陰雨。

上午敏、盾談話要點若干則,供盾篤行。匆忽!故借紙記錄于此。敏。

(一) 今天已入七月,學程已耗去六分之一,尚余二十個月,應警惕!

(二) 從今日起務必斷除雜務,專心致力于計劃內(nèi)之培養(yǎng)工作,排除此外任何雜務。

(三) 專題論文即須開始規(guī)劃起稿,不能推宕時日。

(四) 專題論文的打字復印情況,要仿復旦大學的規(guī)模,不容易簡,斷然以“抬不起頭,過不了江”為戒懼!不容麻木不仁。

(五) 買書報銷,要遵辦手續(xù),有公無私。

(六) 《雜言瑣記》內(nèi)容不簡單,要善用,勿冷淡它。

(七) 目的是“隋唐雜言歌辭研究”,注重“歌辭”的研究;燕樂二字,不過用來劃清范圍,不能對它深入探討了。

(八) 隋代墓志要廣泛注意,補《隋書》不足。

這篇日記的第一條,是強調(diào)學習要有計劃;第二條,是要求聚精會神地投入學習,做到心無旁騖;第三條和第四條,是說要提高學位論文的水平;第七條,是指出研究重點;第八條,是要求資料工作精益求精。其中“斷然以‘抬不起頭,過不了江’為戒懼”這句話,是任先生的口頭語,經(jīng)常講。任先生另有一句口頭語:“揚州人不是豆腐。”任先生用這兩句話告訴我: 揚州師范學院培養(yǎng)的博士生,其水平?jīng)Q不能低于上海(復旦大學和華東師范大學)、南京(南京大學和南京師范大學)。這反映了任先生的自我要求,也反映了任先生的一個指導思想: 要讓學生永遠有提升的空間。

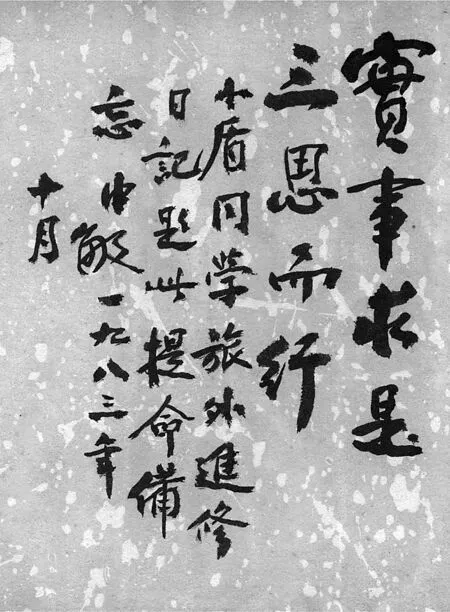

任先生題字

另一件事情是: 1983年10月,我得到任先生批準,往上海、西安、成都訪學。10月20日啟程,11月8日返回揚州,為期19天。任先生極重視這件事,成行前不斷斟酌,啟程時反復叮嚀,并為我準備了一本專用日記本,以記錄旅行所得。在這本日記本的扉頁上,任先生親筆題寫了幾行字:“實事求是,三思而行。小盾同學旅外進修日記,題此提命備忘。中敏,一九八三年十月。”這19天,我在上海查看了一批書籍資料,在西安考察了《長安樂舞》《仿唐樂舞》和“西安古樂”,在成都采訪了任先生的許多友人,基本上做到了“實事求是,三思而行”,未浪費時間。回到揚州,我向任先生提交了一份三萬多字的考察報告。

總之,由于任先生的嚴格要求,我抓緊點滴時間學習和研究,沒有絲毫懈怠。從1983年3月到1985年4月,兩年另一個月,完成了以下學習任務:

(一) 第一年,讀書期:

1983年三月: 閱讀《唐聲詩》;校釋敦煌卷子“飲酒十四首”;寫作關(guān)于“三三七七七”體歌辭研究的論文。

四月: 閱讀《隋書》《古謠諺》《唐代音樂史的研究》;編寫《唐聲詩索引》。

五月: 閱讀《唐雜言》《雜言分解》《敦煌歌辭總編》;建立論文卡片;改寫關(guān)于“三三七七七”體歌辭的論文。

六月: 閱讀《唐戲弄》和各種戲劇史論著;寫作《近三十年關(guān)于中國戲劇起源的研究》。

七月: 閱讀晉、宋、齊、魏、唐諸史樂志;閱讀《通典》《通志》音樂部;閱讀《雜言瑣記》。以上皆做卡片,并與《樂府詩集》校讀。

八月: 閱讀《全隋文》及《歷代各族傳記會編》;閱讀《西突厥史料》《突厥集史》《中西交通史料匯編》《唐代長安與西域文明》《西域與佛教》《中國美術(shù)史略》;閱讀《龍鈔》(龍晦先生在校理敦煌歌辭時所抄錄的資料)。皆制作卡片。

九月: 閱讀《舊唐書》《文獻通考》《續(xù)高僧傳》;閱讀《全隋詩》《全唐詩》;閱讀《中國音樂史論述稿》;繼續(xù)讀《龍鈔》。

十月: 閱讀《唐雜言》,制訂分編初目;編制《聲詩集索引》;翻譯《燕樂名義考》;在上海閱讀《江西通志》《九江府志》等地方志書,閱讀臺灣所編《全國博碩士論文分類目錄》《中國近二十年文史哲論文分類索引》;閱讀《拓跋氏的漢化》《維吾爾研究》《詞曲論稿》。

我和任先生

十一月: 訪學;閱讀《唐會要》《唐代叢書》《琴曲集成》;閱讀《校錄問答》、敦煌吐魯番學論文;編輯《隋代歌辭》。

十二月: 閱讀《北史》《新唐書》《舊五代史》;閱讀其他隋唐五代史部書;閱讀各種唐代筆記小說;閱讀《叢書集成》音樂部;閱讀《古今圖書集成·樂律典》。

1984年一月: 閱讀《說郛》;復讀《全唐詩》和各種唐人別集;復讀《敦煌歌辭總編》。

二月: 對《隋唐五代燕樂雜言歌辭集》作逐篇札記;整理關(guān)于《唐聲詩》理論和資料的分類卡片。

三月: 制訂《隋唐五代燕樂雜言歌辭集》正副編分編目錄;制訂學位論文《隋唐五代燕樂雜言歌辭研究》提綱。

(二) 第二年,寫作期:

章次題 目初稿【先后次序】二 稿費 時篇幅1緒論(84)12.14—12.19【9】(84)12.20—12.23初稿6天,二稿10天15千2隋唐燕樂(84)7.7完【3】(84)8.17完共25天3曲子(84)8.20—9.8【5】12.24—(85)1.10初稿14天,二稿18天51千4大曲(84)9.9—【6】(85)1.29—初稿15天,二稿12天50千5著辭(84)10.24完【7】(84)12.13完初稿15天,二稿10天40千6琴歌(84)6.18完【2】(85)3.1完初稿20天,二稿12天40千7謠歌(84)11.1—11.24【8】(84)12.4完共25天46千8講唱(84)8.9完【4】(85)3.20完初稿28天,二稿15天55千9隋代雜言歌辭概述(85)1.25—2.7【10】(85)2.14完共20天23千10結(jié)論【11】(85)4.3完共4天10千11資料集(84)5.6初稿【1】1000千

1985年4月12日,我的博士學位論文付諸打印,近40萬字,640頁,裝訂為兩冊。4月21日,我把打印好的論文交給任先生,心里不免忐忑不安,因為我并沒有按照任先生的要求在兩年內(nèi)完成學業(yè),而是超期了一個月。沒想到任先生拿著打印稿,輕松地說:“唉呀,讓你搞個瘦西湖,你卻搞了個胖西湖。”我懸著的心于是放了下來。我這時才真切地感到: 由于任先生的嚴格要求、精心指導,我的收獲的確是滿滿的,遠遠超過以前的想象。

三、 從三本書看任先生的治學方法

任先生對我的指導,有一種比較特殊的方式,即贈送書籍資料。這在前面已經(jīng)多次提到了。現(xiàn)在我想談談其中三本書。它們可以反映任先生的治學方法。

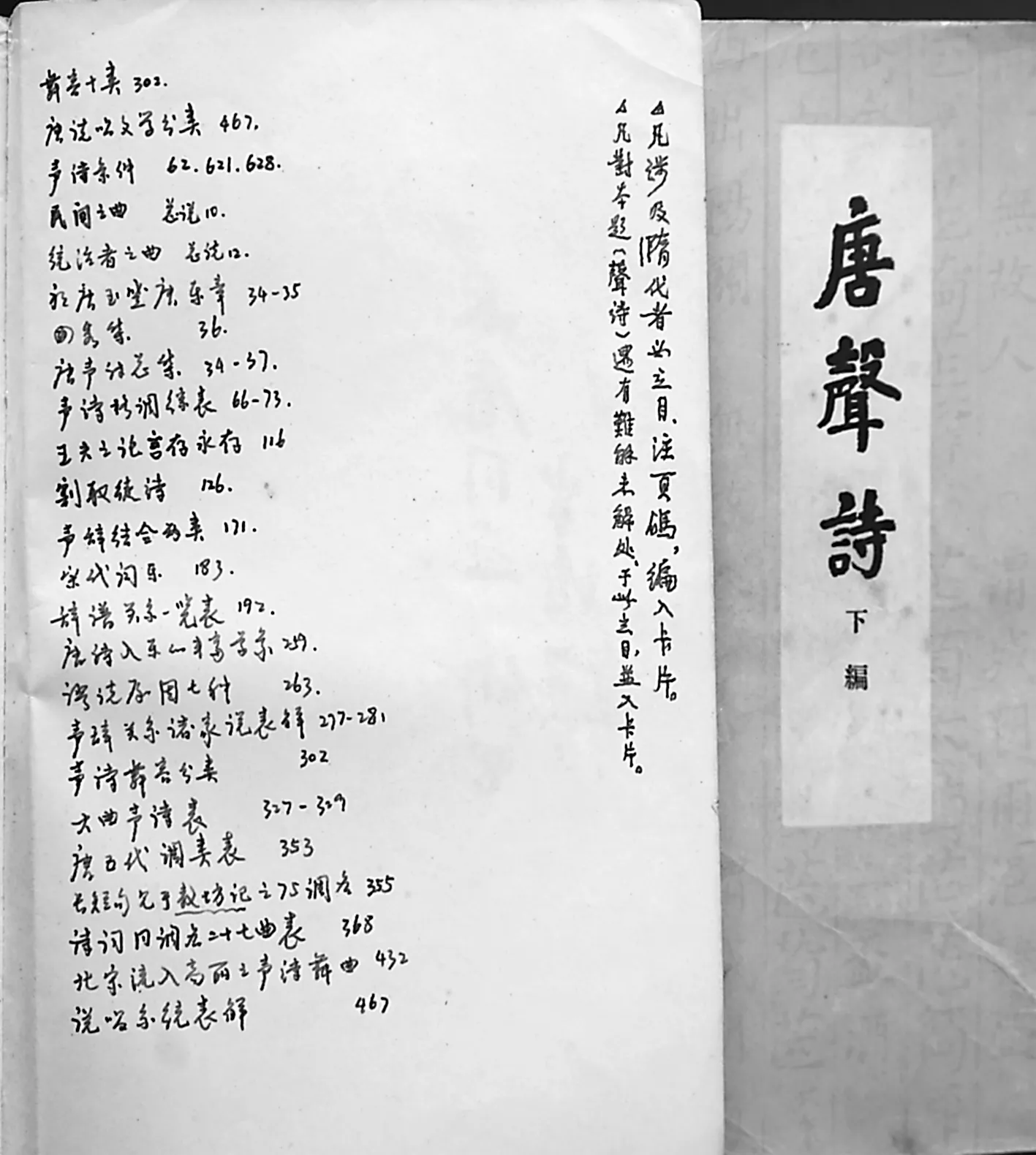

第一本書: 90萬字的《唐聲詩》,任先生著,1982年10月由上海古籍出版社出版,兩冊。

任先生所贈《唐聲詩》

我進校第二天,任先生就把這部大書送給我了。他用毛筆,在書的扉頁上題寫大字:“小盾同學研習,半塘,一九八三春節(jié)。”又用鋼筆,在扉頁頁背題寫兩行小字:“▲凡涉及隋代者,必立目,注頁碼,編入卡片。▲凡對本題(聲詩)遇有難解未解處,于此立目,并入卡片。”后一段話,是講“研習”;前一段話,是講積累資料。他用這種方式,為一個剛剛進入隋唐音樂文學研究的初學者,指出了入門的基本方法。

這個方法就是以書和書中的資料為師,老話叫做“因書究學”。經(jīng)驗告訴我們: 一個青年學生能否健康成長,關(guān)鍵在于能否找到好的老師。所謂“入門須正”,所謂“師傅領(lǐng)進門,修行在個人”,這兩句話,都是說好老師代表了正確的成長方向。而老師對學生的影響,途徑則是多樣的。有時通過言傳,有時通過身教,有時則通過著述。我被任先生招為學生的時候,他已經(jīng)高齡,很難用常規(guī)方式授課。他的著作,便成為我請益最多的老師。

在任先生所有著作中,最好的老師就是這部《唐聲詩》。因為按任先生原來的計劃,他要為《唐聲詩》寫作一部姊妹篇《唐雜言》。這項工作后來由我承擔起來了,這就是我的博士學位論文《隋唐五代燕樂雜言歌辭研究》。顯而易見,對于我的研究工作來說,《唐聲詩》既是基礎,又是出發(fā)點,還是對手。1983年3月22日,也就是任先生說“震動讀者的情感和意志”那番話的同一天,他說了另外一番話,即要求我“以‘唐雜言’為學問中心,時時不忘,盡早使之成書,并在質(zhì)量上與《唐聲詩》對壘”。我后來找到了“與《唐聲詩》對壘”的辦法,也就是在“聲詩”與“徒詩”二分的基礎上,進一步探究詩(辭)與聲(樂)的不同關(guān)系,或者說,探究詩(辭)與聲(樂)相結(jié)合的不同方式——例如曲子方式、大曲方式、著辭方式、琴歌方式、謠歌方式、說唱方式。正是這些方式,構(gòu)成了隋唐五代音樂文學的基本體系。不過,我所有工作的第一步,卻是消化《唐聲詩》。按任先生的指示,我化了整整一個月的時間來細讀《唐聲詩》,先編了一份簡單的索引,分別就“舞容十類”“唐說唱文學分類”“聲詩條件”“民間之曲”“聲詩格調(diào)”“聲詩結(jié)合”“宋代詞樂”“辭譜關(guān)系”“聲辭關(guān)系諸家說”等等主題立目,注頁碼,抄為卡片。但到后來,我索性為《唐聲詩》編了一份詳細的術(shù)語索引。通過編制索引,我不僅熟悉了任先生的學術(shù)思想、學術(shù)觀點,而且掌握了《唐聲詩》一書的全部資料。

《敦煌變文集》書影

總之,依靠任先生贈送我的《唐聲詩》,我進入了“隋唐燕樂歌辭”這一新的學術(shù)領(lǐng)域。

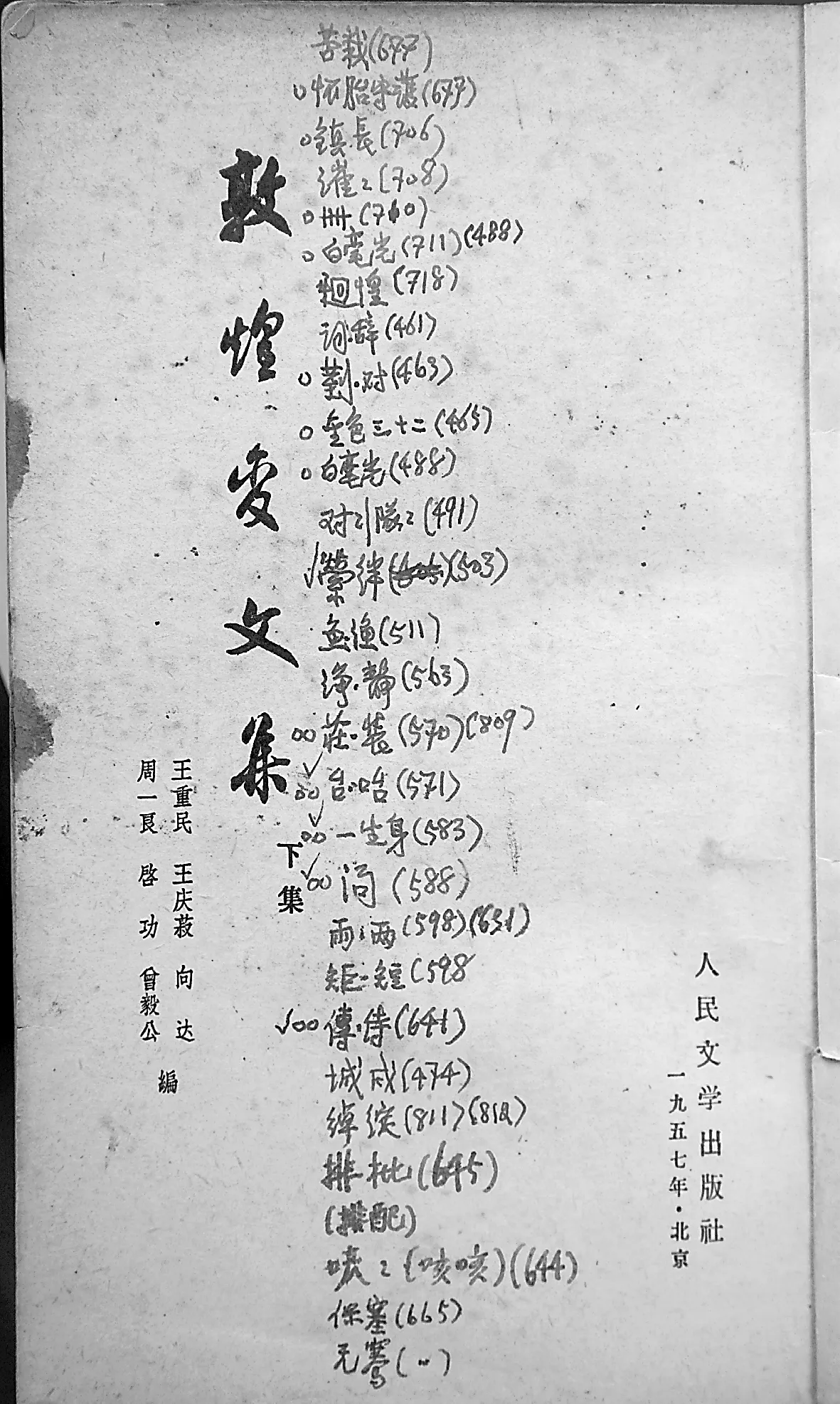

第二本書: 《敦煌變文集》,王重民、王慶菽、向達、周一良、啟功、曾毅公等人編校,人民文學出版社1957年出版,兩冊。

這是唐代敦煌變文作品的總集,根據(jù)國內(nèi)外收藏的187部敦煌寫本,整理校勘,選錄了78種作品。我進校不久,任先生便命我進行敦煌歌辭《酒賦·高興歌》二十多首的校注工作,同時把這部書交給我參考。后來,畢業(yè)前夕,他正式把書送給我,題字說:“此書歸小盾有,繼續(xù)研究。中敏,八五、一二、七。”我很高興得到這一厚禮,因為我了解這兩冊書的意義。

首先,這部書取材廣泛,既有變文作品,也有講經(jīng)文、押座文、話本、俗賦、論議文等說唱文學作品。由于它很好地保存了敦煌寫本的原貎,所以直到現(xiàn)在,它仍然是研究敦煌文學最重要的參考書。此書《出版說明》說到編寫體例:“篇中有旁注,篇末有校記。在爭取保存原貎的要求下,力求讀者披閱的便利。”在這句話中,任先生特地鉤劃了“保存原貎”四個字。這就提示了整理敦煌文獻的原則: 雖然要“力求讀者披閱的便利”,但其基本點是“爭取保存原貎”。

其次,任先生以前所說“立目,注頁碼,編入卡片”的方法,在這部書中有突出表現(xiàn)。在兩冊書的前后空白處,任先生寫滿了關(guān)于若干事物的名目和頁碼。其中較多見的有: (一) 敦煌俗語,例如“白毫光”“一生身”“排批”“排打”;(二) 通假字,例如“宵霄不分”“露霧不分”“暮慕”“億憶”“辭詞”“歌哥”;(三) 文體形式,例如“百歲詩”“十二時”“七言六言相雜”“四五七言相雜”;(四) 酒令術(shù)語,例如“打令”“令章”“下次據(jù)”“翻惡令”“清令雅調(diào)”;(五) 佛教說唱術(shù)語,例如“唄贊”“平詩”“側(cè)吟”“吟斷”“吟上下”“和尚教坊”;(六) 樂舞術(shù)語,例如“歌樂”“拔頭”“伊州”“越調(diào)”“參軍戲”“唱三臺”。

以上這種方法,可以從兩個角度去理解: 其一理解為索引簡編。前面說到閱讀《唐聲詩》,便采用了這種方法——用索引的方式分解一部書,掌握它的觀點和資料。其二理解為“提要鉤玄”,也就是用提煉關(guān)鍵詞和疑問詞的方式促進思考。在讀碩士學位的時候,我從王運熙老師那里也見識了這方法。不過,在來到揚州,參加《敦煌歌辭總編》校注工作(校注《酒賦·高興歌》)之后,我才系統(tǒng)地使用這一方法——通過它學會如何提問題,學會如何由微而著地論述問題。比如我寫過一篇討論“平詩”“側(cè)吟”“吟斷”“吟上下”等問題的論文,題為《佛教唄贊音樂與敦煌講唱辭中“平”“側(cè)”“斷”諸音曲符號》(載《中國詩學》創(chuàng)刊號,1991年12月),它的起點,就在于閱讀這部《敦煌變文集》。

總之,這部經(jīng)任先生手批的《敦煌變文集》,不僅代表一批研究資料,而且代表一批學術(shù)問題以及探究問題的線索。通過它,我理解了《敦煌曲校錄》和《敦煌曲初探》的關(guān)聯(lián)。我推測,在任先生所編纂的《敦煌曲校錄》稿本上,也有他手批的索引。《校錄》所包含的特定主題和“難解未解處”,正因這種索引而凸顯出來,成為《初探》得以展開的基礎。

第三本書: 《全宋詞》,唐圭璋著,中華書局1965年出版,五冊。

從揚州畢業(yè)以后,我每年都會回來看望任先生和師母。1987年9月,我得便到揚州探望任先生。相見之下,彼此都很興奮。任師遂捧出這部書來,提筆濡墨,在扉頁上寫下了幾行大字:

一九八七年九月,小盾弟來揚,乃舉此書歸之。……此書內(nèi)紅筆所見諸義,正所合編為一部《回甘室詞話》。半塘。

《全宋詞》書影

這里所說的“紅筆所見諸義”,指的是任先生在書中寫的批注。1965年6月,唐圭璋先生此書由中華書局出版。11月10日,任先生在成都購置一部,認真通讀,并在書眉和字行間寫下詳細批注。后來,他又把此書轉(zhuǎn)往南京,供唐先生參酌進行修訂工作。因此,書中有兩種批注: 一是任先生用紅色水筆寫成的批注,二是唐先生用鉛筆書寫在旁邊的答注。這樣一來,這部書便成為兩位詞學家的學術(shù)記錄——既記錄了他們的通訊討論的方式,也記錄了他們的治學思想。這部書很珍貴。我得到它以后,遵任先生囑,對書中的批注作了認真整理。1997年,為紀念任先生誕辰一百周年,我寫了《任中敏先生的〈全宋詞〉批注》一文,交《揚州大學學報》發(fā)表。由于任、唐二位先生的往返回答主要關(guān)于《全宋詞》的編撰體例、作品校勘,富于考據(jù)學的價值,而不是文藝學的價值,所以,我用論文方式代替了編寫《回甘室詞話》的方式。顯而易見,論文方式更有利于表達《全宋詞》批注的價值。

在《任中敏先生的〈全宋詞〉批注》一文中,我詳細介紹了上述內(nèi)容和價值。概括起來說,任、唐二位先生的討論,主要涉及以下幾方面: (一) 關(guān)于《全宋詞》的編纂體例,比如,如何確認宋代的作家與作品;(二) 關(guān)于詩詞之辨,比如,如何綜合關(guān)于歌唱本事的記載和作品風格來進行歌辭鑒別;(三) 關(guān)于作品的調(diào)名、格律和文體,比如,是否要把調(diào)名理解為關(guān)于曲調(diào)的符號,是否要從詞的存在環(huán)境來觀察其體制,是否要從歌唱段落或表演段落的角度來看詞的分片、分章;(四) 關(guān)于“藝”和“文”的關(guān)系,比如,是否要把詞當作歌辭之一體、結(jié)合其表演來加以研究,是否要在考察作品的時候考察它的表演程序和寫作方式、它的樂調(diào)、它的藝術(shù)背景、它和詞樂的關(guān)系。這些討論表現(xiàn)了任先生一個重要的學術(shù)思想,即主張把古代文學作品還原到現(xiàn)場來作考察。既然“詞”是一種音樂文學文體,既然宋詞并未完全脫離音樂和表演,那么,就要根據(jù)隱藏在宋詞本質(zhì)當中的音樂因素、表演因素,來認識它的種種形式特征。

有一個例子是《全宋詞》第五冊所載的六十多首高麗詞,見于該書第3823頁至第3833頁。這些作品原來載在《高麗史》卷七一《樂志》(成書于1451年),后來由成俔等人所編《樂學軌范》(成書于1493年)收錄。任、唐二先生對這些作品作了詳細討論。例如在作品開端處,任先生批云“須詳校《軌范》”,唐先生補注“錄《高麗史》歌舞全過程”。在這里,任、唐二人都強調(diào)了作品作為歌辭的實質(zhì),因而主張拿實際表演之本來作校勘。又如在《全宋詞》第3823頁載有一首《瑞鷓鴣慢》,任批“非《瑞鷓鴣》”。任先生這個意見是對的。因為查《高麗史·樂志》,此詞錄在《瑞鷓鴣慢》之后,是“樂官奏《瑞鷓鴣慢嗺子》”之后所唱之詞,所以,其曲調(diào)不同于《瑞鷓鴣慢》。唐先生原文題“又”,的確易滋誤會。再如在以上作品之末,任先生批道:“借唱成套,不問誰作。一經(jīng)抽去,主文有余,主藝不足,非善計也。”這句話標榜“主藝不主文”,對《全唐五代詞》《全宋詞》等以文辭為本的編纂思路提出了根本性的懷疑。任先生的意思是: 在整理古代文學作品的時候,要重視作品的“本事”,即重視作品同其背景的關(guān)聯(lián)。“本事”即關(guān)于作品之背景的記錄。它有兩方面意義: 一方面表明整套作品的相關(guān)性,即表明它們的共同的本質(zhì);另一方面又能表明它們的區(qū)別,因為它們往往處在同一個表演過程的不同位置,功能不同。所以任先生說: 不應把整套作品一例看待,而不區(qū)分每篇作品的實際歌唱性質(zhì)。

在揚州三年間,除完成學位論文《隋唐五代燕樂雜言歌辭研究》以外,我主要的精力是編訂《隋唐五代燕樂雜言歌辭集》一書。此書依作品的藝術(shù)特性設立正、副二編。它所依據(jù)的分類理論來自我的學位論文《隋唐五代燕樂雜言歌辭研究》,但它的核心思想則是任先生的“主藝不主文”。這部歌辭集,盡管所錄作品和《全唐五代詞》相類似,但二者的性質(zhì)完全不同。

四、 結(jié) 語

1985年12月,我在揚州師范學院通過博士學位論文答辯,按任先生的意思,離開他,在上海參加工作。這段時間,任先生心情不太好,不問事;答辯日期、答辯程序、答辯委員會的組成,基本上是按唐圭璋先生的意見確定的。80歲的王季思先生,特地從廣州趕來主持論文答辯。另外參加答辯會的專家有: 來自上海的王運熙先生,來自成都的龍晦先生,來自南京的孫望先生、金啟華先生和唐圭璋先生的代表曹濟平先生。我這一生,工作時間較長的地點,一是上海,二是江蘇,三是成都,四是溫州。王季思先生是溫州人。我不知道,我的經(jīng)歷是否和答辯委員會的組成有關(guān)。

我的論文答辯現(xiàn)場

不過有一點可以肯定,任先生所說的“兩年始業(yè),畢生奠基”,是我人生中最重要的一件事情。在任先生指導下攻讀博士學位的這三年,我不僅建立了基本的學術(shù)方向,掌握了一定的學術(shù)方法,而且確立了學術(shù)風格。離開揚州以后,我仍然保持了一定的工作節(jié)奏,所以在八年后,當母校需要一個人接替任先生,主持博士學位授予點的時候,我能夠由國務院學位委員會批準,來到揚州,填補這個空缺。盡管我未能像任先生那樣做到“特立獨行”,但我在指導博士生的過程中,一直把“從資料出發(fā),以資料分類和整理為研究基點”,作為最重要的學術(shù)方法來傳授。來自不同學科、不同專業(yè)的博士生,在中國古代文學以及藝術(shù)史、民族音樂學、歷史學、宗教學、域外漢文學等領(lǐng)域,進行校勘、注釋、考訂、編目等文獻學的訓練,進行“大禹治水”的實踐,大都成長為具有“實事求是”之作風的有用人材。而我本人,也把教學過程當成繼續(xù)學習的機會,養(yǎng)成了既關(guān)注全局,又重視細節(jié)的習慣。另外,每當遇到困難,我也會以任先生的“銅豌豆”精神勉勵自己,保持了敢于爭鳴、不遷就流俗的作風。今天,我愿意以下面一句話告慰任先生:“揚州人不是豆腐”,“抬得起頭,過得了江”,您這兩個期許已經(jīng)成為現(xiàn)實。