小學留守兒童心理韌性與攻擊性的關系研究

范志光,袁群明,門瑞雪

(1.長春中醫藥大學學生工作部,長春 130117; 2.東北師范大學教育學院,長春 130024;3.長春中醫藥大學馬克思主義學院,長春 130117)

小學留守兒童心理韌性與攻擊性的關系研究

范志光1,袁群明2,門瑞雪3

(1.長春中醫藥大學學生工作部,長春 130117; 2.東北師范大學教育學院,長春 130024;3.長春中醫藥大學馬克思主義學院,長春 130117)

研究小學留守兒童心理韌性與攻擊性,分析二者間的關系。采取“青少年心理韌性量表”和“攻擊問卷”對隨機抽取的499名兒童進行研究,發現留守兒童與非留守兒童在情緒控制、人際協助、心理韌性總分、身體攻擊、憤怒、敵意及攻擊性總分等維度得分上差異具有統計學意義,留守兒童心理韌性與攻擊性關系緊密。留守兒童的情緒控制、家庭支持兩因素能反向預測攻擊性,解釋率為33.5%。說明提高留守兒童心理韌性可以降低其攻擊行為的出現。

小學生;留守兒童;心理韌性;攻擊性

留守兒童是指父母雙方或一方外出打工被留在家鄉由他人代為照顧,時間超過3個月且年齡在18周歲以下的未成年人[1]。在林細華等人的研究中發現,留守兒童在恐怖傾向、自責、孤獨與焦慮等方面存在較多的心理問題[2]。心理韌性是指個體在應對各種壓力或處于逆境條件時,能夠實現良好適應或成功應對的一種相對穩定的心理特質[3],對于維持和促進個體身心健康成長具有重要意義。因此,本研究擬探討心理韌性與攻擊性之間的關系,以期為減少留守兒童攻擊行為的出現提供參考。

1 對象與方法

1.1 對象

隨機選取4~6年級的小學生510名進行測試,回收的有效問卷為499份,有效率達97.84%。其中留守兒童232人,非留守兒童267人;男生253人,女生246人。

1.2 研究工具

1.2.1 青少年心理韌性量表

該量表由胡月琴、甘怡群編制,包括目標專注、情緒控制、積極認知、家庭支持、人際協助五個因子。量表的內部一致性系數為0.83,各因素與總分的相關在0.54~0.73。

1.2.2 攻擊問卷

由Buss和Perry編制,包括身體攻擊、言語攻擊、憤怒、敵意四個因子。該量表的內部一致性系數為0.81,重測信度為0.80。

1.2.3 統計處理

采用SPSS17.0統計軟件,使用t檢驗、相關性分析、回歸分析進行分析。

2 結果

2.1 小學留守兒童與非留守兒童心理韌性與攻擊性的差異分析

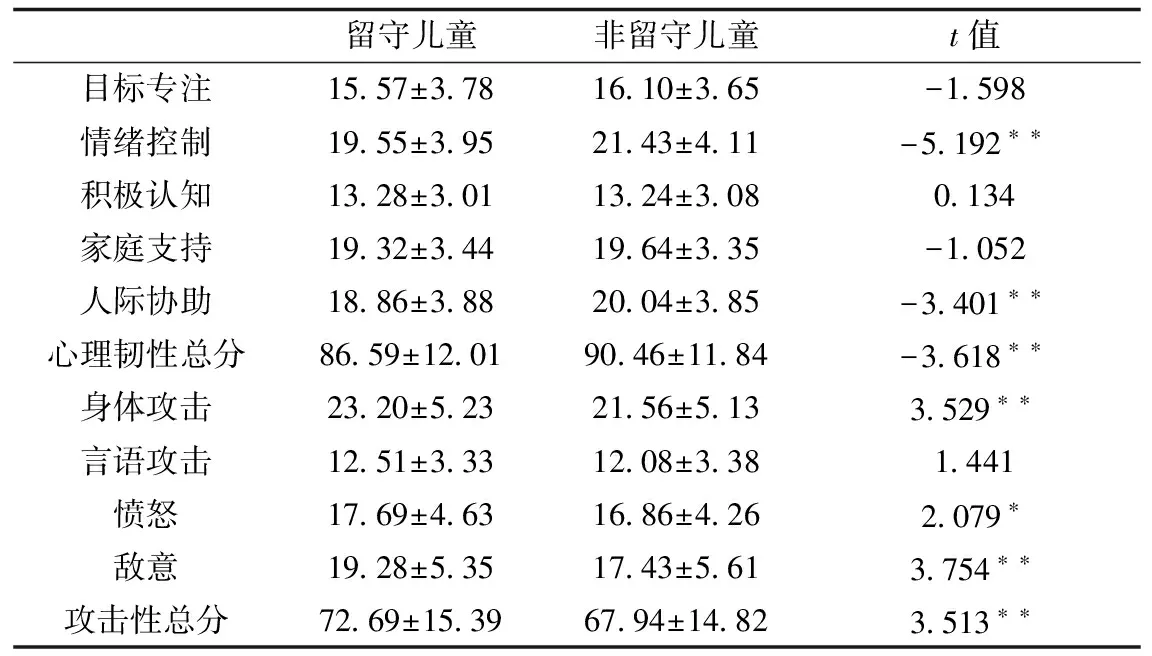

以留守與否為自變量,心理韌性和攻擊性各因子及總分為因變量,對被調查的499名兒童進行差異分析,結果見表1。

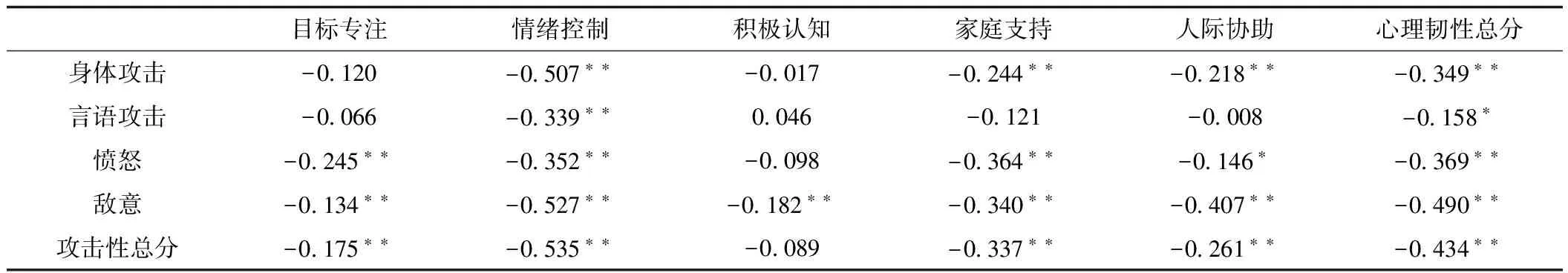

2.2 小學留守兒童心理韌性與攻擊性的相關分析

將留守兒童的心理韌性與攻擊性的各因子及總分進行相關分析,結果見表2。

表1 留守兒童和非留守兒童心理韌性與攻擊性的差異分析

注:*P<0.05,**P<0.01

表2 留守兒童心理韌性與攻擊性的相關分析

注:*P<0.05,**P<0.01。

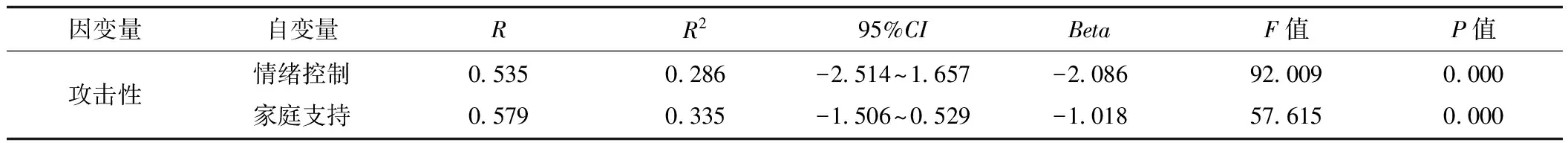

2.3 小學留守兒童心理韌性與攻擊性的回歸分析

以心理韌性各因子為自變量,攻擊性總分為因變量,采用多元線性逐步回歸的方法進行分析,其中情緒控制、家庭支持兩因素進入回歸方程,結果見表3。

表3 留守兒童心理韌性與攻擊性的回歸分析

由表3可知,留守兒童的情緒控制、家庭支持兩因素能夠反向預測攻擊性,即伴隨心理韌性的提高,攻擊性水平會逐步降低,其解釋率為33.5%。

3 討論

3.1 小學留守兒童與非留守兒童心理韌性與攻擊性的差異分析

留守兒童在成長過程中,長期與父母雙方或一方分離,在成長早期較難形成安全穩定的依戀關系,導致情緒的調節控制能力較差,在與他人相處時,不善于正確表達自己,對周圍人表現出更多的敵意,在其他研究中也證實,情緒控制與親子依戀的安全緊密相關[4]。此外,留守兒童在與同伴交往中,常常是被嘲笑欺負的對象,對他人缺乏信任,與人交往時表現出懷疑猜忌、緊張焦慮等。留守兒童多交由爺爺奶奶等隔輩人照顧,易采取溺愛或放任的管教方式,對其打架、罵人等行為關注度較低,也是造成留守兒童攻擊性較高的原因。楊劍等人的研究也證實家庭的完整性對提升子女的幸福感和塑造積極的情緒具有重要影響[5]。父母在兒童成長的關鍵時期選擇外出,導致其缺少父母的指導、關懷和教育,不利于身心健康成長。

3.2 小學留守兒童心理韌性與攻擊性的關系分析

心理韌性高的個體在面臨生活壓力或處于逆境時,能夠積極調動內外資源,通過轉變自身認知,尋求他人的幫助等方式,處理并應對外界的各種刺激,以更好地適應外部環境,由此可以解釋部分留守兒童沒有在學習生活中表現出高攻擊性的原因。在以往的研究中證實,心理韌性對于降低留守兒童的問題行為具有積極作用[6]。在此次研究中發現,情緒控制和家庭支持兩因素對于降低留守兒童的攻擊性具有重要意義,這就提醒父母在條件允許的情況下,應盡量減少外出的次數和時間,保證家庭的完整性。加強與子女的溝通,改變以往只重視學習成績、身體健康的現狀,也要注重培養子女面對逆境、應對壓力、處理挫折的能力。關注子女的情緒變化、同伴交往,加強情感溝通,提供必要的家庭支持。學校和社會應加強對留守兒童心理健康的疏導與幫助,對出現的問題積極主動干預,提高其心理調節能力,以減少攻擊行為的出現。

[1] 陳京軍,范興華,程曉榮,等.農村留守兒童家庭功能與問題行為:自我控制的中介作用[J].中國臨床心理學雜志,2014,22(1):319-323.

[2] 林細華,沈敏,王琳,等.中國農村留守兒童心理健康狀況的Meta分析[J].華中科技大學學報(醫學版),2010,39(2):228-231.

[3] 王永,王振宏.大學生的心理韌性及其與積極情緒、幸福感的關系[J].心理發展與教育,2013,(01):94-100.

[4] 王玉龍,姚治紅,姜金偉.農村留守兒童親子依戀與情緒調節能力的關系:留守時間的調節作用[J].中國臨床心理學雜志,2016,24(3):550-553.

[5] 楊劍,嚴麗萍,王林,等.家庭環境因素對兒童青少年幸福感的影響[J].中國健康教育,2016,32(3):221-225.

[6] 徐賢明,錢勝.心理韌性對留守兒童品行問題傾向的保護作用機制[J].中國特殊教育,2012,(03):68-72.

Study on the relationship between psychological toughness and aggression of left-behind children in primary schools

FAN Zhi-guang1, YUAN Qun-ming2, MEN Rui-xue3

(1. Department of Student Work, Changchun University of Traditional Chinese Medicine, Changchun 130117, China; 2. College of Education, Northeast Normal University, Changchun 130024, China; 3. School of Marxism, Changchun University of Traditional Chinese Medicine, Changchun 130117, China)

This paper studies the psychological toughness and aggression of left-behind children in primary school, and analyzes the relationship between them. A total of 499 children were randomly selected from the “Teenagers’ Psychological Toughness Scale” and “Attack Questionnaire”. It was found that the difference between left-behind children and non-left-behind children involved in emotional control, interpersonal assistance, psychological toughness, physical attack, anger, hostility and aggression score was significant, there is a close relationship between left-behind children’s psychological toughness and aggression. Two factors of left-behind children’s emotional control and family support can forecast aggression, and the interpretation rate was 33.5%. It indicates that improving the psychological toughness of left-behind children can reduce the appearance of their aggressive behavior.

Primary school students; Left-behind children; Psychological toughness; Aggressive

2017-04-20

范志光(1989-),男,碩士研究生,助教。

門瑞雪(1963-),女,教授。

G442

A

1674-8646(2017)13-0033-02