尋禪日本

白郎

白須神社的鳥居矗立在琵琶湖水中。日本的信仰構成龐雜,來自中國的禪宗被吸收后,與本土神道教雜糅,成為了一種與腳下土地直接溝通的文化傳統。

佛殿內的木質地藏菩薩塑像,古樸高雅,吉相脫塵。建長寺是鐮倉幕府第五代執政者北條時賴為中國禪僧蘭溪道隆所建,至今仍保留著中國禪宗建筑風格。

日本鐮倉建長寺。西川能文在方丈室等我們,手持折扇,目光樸拙,寬大的藏青色長袍下露出白襪,這位83歲的老人讓我倍感因緣的深切。

2009年春,我在成都大慈寺拿到一本贈閱的《大慈》雜志,上面刊登了南宋高僧蘭溪道隆的文章。蘭溪道隆(1213~1278),涪江(今重慶涪陵)人,其鄉有芝蘭河、漁溪。俗姓冉,13歲入大慈寺出家,33歲時攜弟子多人從寧波搭乘商船東渡日本,受到鐮倉幕府第五代攝政者北條時賴的歡迎。1253年,成為道隆弟子的北條時賴為他建立的建長寺完工,禮請道隆為開山住持。道隆文氣十足的清雋禪風逐漸贏得朝野僧俗的敬重,他創立了日本禪宗的大覺流,弘揚系統的南宋臨濟宗楊岐禪法,成為日本禪宗史上的重要人物。

建長寺籌備法事的行者西川能文,曾于2008年來中國四川尋根問祖。自從祖先西川能云1246年追隨蘭溪道隆赴日弘法后,家族世襲行者一職至今已歷36 代,770年。

當年隨道隆一起東渡的中國隨從中,有一位俗家弟子,法名為西川能云,在建長寺任籌備各種法事的行者,在道隆圓寂后第8年辭世,享年70歲,任行者42年。此后,西川能云的后人世襲建長寺行者,至今已歷36代,770年。2008年5月,西川能云的后人西川能文,前來四川尋根。

《大慈》雜志刊登了他撰寫的《西川尋根,大慈訪祖》,及回國后致大慈寺住持大恩法師的信函,他寫道:“我的祖先到日本時,日本的姓就是中國的出生地,即“西川”,大約應該是在灌縣(都江堰)南面的什么地方。因此,計劃了這次四川尋祖之旅。”

當時,我拿著雜志,被西川家族的堅守觸動,不禁生起一念,希望有朝一日能前往建長寺拜訪西川能文先生。如今,因緣聚合,越萬山千水,老先生就近在咫尺,我的左掌貼在那期《大慈》雜志上,腸內如車輪轉動。

建長寺住持吉田長老以茶禮相待,請我們喝抹茶,披著純光的黑盞內,一片粘稠的碧綠,雙手捧起來喝,茶清新的鮮腥味直抵深喉。問我們以前可曾喝過,回答說沒喝過,長老于是笑道:“這可是你們的祖先宋朝人的喝茶方式呀,傳到日本后,經過改良一直保留著。”

過了一會兒,他走了出去,衣袂飄飄間,端了一盆修長的蘭花進來,指著蘭花說:“這是前幾天,一個中國朋友專門從蘭溪和尚的家鄉涪陵帶來的。”芝蘭簡約,有幽幽逸氣,卷葉間開著兩枝鵝黃色素心花,頓時覺得“蘭溪”不僅僅是一個人,也是一條河流,從宋朝一直流到現在。

同行來日的田野拿出6只隨身帶來的宋代古盞,請吉田長老、西川長老及大家品嘗古樹普洱茶,其中的5只古盞,出自蘭溪道隆家鄉不遠處的重慶涂山窯,琥珀茶湯,拂出山野秘香,這令兩位長老覺得親切。吉田長老興致甚好,見客人中有來自成都,特意讓侍者取來一卷寺內珍藏的古代蜀錦,請大家賞看,各種花式圖案組成的精麗長錦,鋪在地板上,一點點被打開,足有七、八米長,雍雅,歷久彌新,裝蜀錦的木匣上寫著:“元文四己未年(1739)二月改之”等字樣,吉田長老說,這件蜀錦的時間很久,木匣是后來做的。

兩位長老帶我們去朝謁開山堂,傳統木構筋骨簡潔,茅草屋頂古樸光素,堂內唯余寂靜,幾只白燭淡雅地燃著黃焰,道隆的木質雕像供在后端中央,這個像是他圓寂后不久雕的,近年剝除了歷代所作的修飾,已接近原初的模樣,吉田長老告訴我們,每年11月3日,寺內會舉行一年一度的展覽,展出道隆生前用過的9件袈裟、拂塵,以及他59歲時的絹本頂像。道隆的靈骨,就放在木質雕像下方,繞到開山堂后面,可見到架空的木架間,裝有古韻十足的舍利石塔。從這里,沿著山根的石階拾級而上,幾分鐘后,便可見到春樹蒼蒼的山嵐凹地上,立著道隆的紀念塔和蓮花座。

1278年7月24日,道隆辭眾示寂,留有遺偈:“用翳睛術,三十余年。打翻筋斗,地轉天旋。”此后,每年的7月24日都要舉行隆重的開山忌法會,而每月的24日下午要舉行月忌儀式,23日下午則舉行月忌的前夜忌儀式。

我們到建長寺這天,恰好是23日,邂逅了寺內為道隆舉辦的前夜忌儀式,這個儀式分兩段,前半段在供奉著地藏菩薩的佛殿,后半段在開山堂。建長寺所在的地方曾為刑場,故奉地藏菩薩為本尊,佛殿內的木質地藏塑像,古樸高雅,吉相脫塵。

與往常一樣,儀式開始前,西川能文做著準備事宜:焚香、燃燭、供花、布置現場,儀式開始時,他擊響佛殿側門外的銅鐘,長長棒槌上綁著的布條,斑駁陳舊。我發現他沒穿草屐,換了雙出席法事時用的僧鞋,與做儀式的十幾個僧人一樣,皂色,繡有白色如意云紋,有點像船兒。銅鐘的洪音響起,與之相呼應,不遠處鐘樓里的大梵鐘亦被槌響,這口大梵鐘是建長寺創建時所造,被列為國寶,上面刻有道隆撰寫的銘文,走近看時,包漿布滿暗麗綠銹。空、空、空……悠悠梵鐘奏響的仿佛是“空”字,空谷傳音,萬物減淡。

日本煎茶道源自中國明朝的淪飲法,在日本流行開來與隱元隆琦的推動有關,經再傳弟子月海元昭的提升,成為本土茶道。

寺內長著些巨柏,有龍象之姿,以三門至佛殿處為多,樹種是道隆當年從中國帶來的,樹身森森玉列,虬枝隨處裂為粗糲的流水紋,枝頭綠鱗連綿。巨柏是一個扎根的隱喻,暗示故國與異國的不二,道隆在日本32年,大振法席,山河已無迷隔,他在自己的法語中說:“寒巖幽谷,面面回春。此土他邦,頭頭合轍。”又言:“雖有千里之遙,據實本無一毫之隔。既無一毫之隔,東州打鼓,西國上堂,巨福山中合掌,建寧寺(京都建仁寺)內燒香。諸人還肯此語也無。若也肯去,是我同流。茍或不然,更聽一頌。要津把斷十三春,又掛輕帆出海濱;但得鉤頭香餌在,龍門險處釣金鱗。”

“巨福山”是建長寺的山號,在鐮倉禪宗五山中排名第一。繼蘭溪道隆之后,寺里的幾任住持都是東渡日本的中國高僧:兀庵普寧、大休正念、無學祖元、一山一寧。總門橫匾上的“巨福山”幾個大字,便是一山一寧真跡。“巨”字下面一橫上的正中處,竟多寫了一個壽桃狀的飽滿圓點,我不由得會心一笑,禪師果然是禪師,隨緣放曠,瀟灑神飛,這超常規的率意之舉,亦是深深祝福,希望建長寺的“巨福”更多一點。

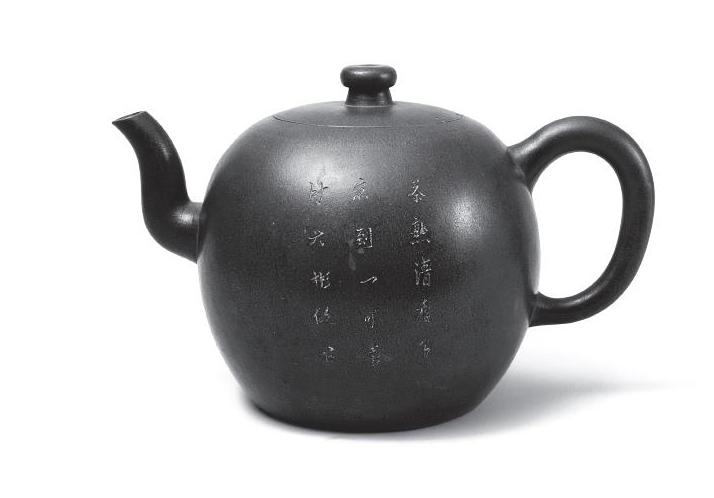

萬福寺有一把隱元隆琦用過的紫砂壺,是明晚期紫砂壺的經典之作,渾圓樸雅,筋骨感十足。

黃昏時,跟著西川長老走出山門,去他家訪謁道隆的牌位。轉過一個彎即到。長老恭敬地從家中神龕把道隆的牌位取下來,捧在胸前,已被歲月熏黑的牌位制于1278年,正面寫著“當山初祖敕謚大覺禪師”,這個謚號是道隆圓寂后御賜的,牌位已被西川家族守護了729年,1964年時,西川能文正式擔任了世襲行者,到現在已53年,將來,他會把這副擔子交給現年50歲的兒子西川能用。

神龕上方,掛著西川長老父親的像,當他把道隆的牌位放回原位時,靜默中,于無聲處聽心燈,我似乎看見一個家族堅韌的火焰。

京都郊外的比睿山是日本佛教的母山,也是天臺宗祖庭。山中多梵宇,多古杉,多靈奧山光,最澄、榮西、道元、法然、親鸞、日蓮等日本佛教的各派祖師,都曾在這里潛心學修,出山后振爍一方。榮西和道元的修行地分別在東塔和橫川,相距有4公里。在蘭溪道隆赴日之前,榮西、道元、圓爾辯圓已在中國獲得法脈,將禪宗的核心理論和修行方式傳到日本。

倒映在水中的金閣寺。始建于室町幕府時代,金閣為三層,外墻包有金箔,第一、二層為日本風,第三層為中國禪宗風。1950年金閣寺被寺內僧人縱火燒毀,1955年依原貌重建。

明代原版《嘉興藏》樣本。黃檗藏是萬福寺日本僧人鐵眼禪師募刻的,以隱元隆琦1654年東渡時帶來的一套《嘉興藏》為底本,內容有所增補,版式全同,全藏共6956卷。

明庵榮西(1141~1215),俗姓賀陽氏,號明庵,14歲在比睿山延歷寺出家,學天臺宗,同時兼學真言宗。榮西兩度來中國求法,第一次是1168年春天,主要游學于天臺山一帶,當年秋天歸國。第二次是在1187年,時年47歲,這次他在天臺山萬年寺師從虛庵懷敞禪師學禪,不久隨師來到天童寺,悟得心要,繼承臨濟宗黃龍派法脈。1191年歸國后在博多、鐮倉、京都建立禪寺,開日本臨濟宗之端。榮西在各地傳布禪法,屢次受到阻礙,于是撰寫了三卷《興禪護國論》,闡明興禪對護國的重要性,朝野信服,這是日本最早的禪書。

阿彌陀寺的釋光明,在妙心寺大方丈里吹奏尺八。今日流行于日本的五孔尺八是在鐮倉時代從中國傳入,僧人創寺立宗,以尺八為法器,供佛修禪,代代延續,亦稱吹禪。

永平道元(1200~1253),俗姓源,號希玄,13歲出家,15歲時受到榮西的指導,可惜第二年,75歲的榮西便圓寂了,道元于是跟隨榮西的法嗣明全坐禪讀藏,23歲時隨明全到中國求法,他與天童寺如凈禪師十分投契,忘我而作,學習默照禪的坐禪修行,終脫落身心,成為如凈禪師的法脈傳人。

歸國后在建仁寺住了3年,撰寫了《普勸坐禪儀》,論述從如凈處接受的曹洞宗禪法精髓。道元在日本傳布的是曹洞宗完整系統的禪法,遵循如凈禪師“莫近國王大臣”的教誨而行,1244年,在越前(今福井縣),按照天童寺的建筑風格創建了日本曹洞宗的根本道場永平寺,大振宗風。當時的后嵯峨天皇贊嘆道元的德行,賜以紫衣,道元不得已收下,但將其束之高閣,作偈謝曰:“永平雖谷淺,敕命重重重。卻被猿鶴笑,紫衣一老翁。”

圓爾辯圓(1202~1280),俗姓平,18歲出家,1235年到中國,在江浙一帶遍參名師,最后得法于杭州徑山寺無準師范門下。1241年回日本后,不僅歷任名剎的住持,還贏得了朝野與僧俗的擁護和信賴,紛紛皈依其門下。他以京都東福寺為中心,將臨濟宗楊岐派傳入日本加以倡導,繼榮西之后促進了臨濟宗在日本的確立。

南宋時,明州(今寧波)天童景德寺在漢地禪寺的五山十剎中,排名五山中的第三,榮西的老師虛庵懷敞曾擴建寺內高三層的千佛閣,宏麗甲于東南,這座千佛閣的巨大楹柱,大多是榮西回國兩年后,從日本“挾大舶,泛鯨波”運來資助的。幾年前,我曾到六峰簇黛的天童寺,宋代的千佛閣早已消隕于時光深處,寺院沿襲了晚明時密云圓悟禪師鼎力重建的基本格局,對照百年前日本學者關野貞拍攝的老照片,大雄寶殿仍完整地保存了晚明的樣態,鑄于1641年的千僧鍋等古物,仍得以幸存。

妙心寺是臨濟宗妙心寺派的大本山,有47座塔頭,是京都面積最大的禪寺。法堂內的云龍圖有300多年的歷史,是畫師狩野探幽歷時8年所繪。

臨濟宗、曹洞宗和黃檗宗是日本禪宗的三大派別,黃檗宗由晚明時從福建東渡日本的隱元隆琦(1592~1673)所開創。隱元是晚明天童寺高僧密云圓悟、費隱通容的得法弟子。俗姓林,29歲時,在家鄉福建福清縣的黃檗山萬福寺出家,唐代名僧黃檗希運禪師也出家于此寺,密云圓悟、費隱通容,都短暫任過該寺住持。1654年,在劇烈變動的時局中,63歲的隱元在日本長崎興福寺住持逸然性融的多次懇請下,帶弟子20多人東渡日本,當年7月抵達“多船、多僧、多瑞雪”的長崎,自此,在東瀛傳法近20年。

團龍云海滿滿地繪在直徑12米的圓框內,正中是龍眼,觀察的角度不同,龍的表情、姿態會變化。

1659年,在幕府將軍德川家綱的支持下,隱元在京都郊外宇治的太和山,開始建立黃檗山萬福寺,其建筑、寺規、禪風、行持都依照福建萬福寺舊制,寺名亦相同,志不忘舊也,隱元以后的13代住持都是中國人。隱元是臨濟宗傳人,所傳之法為中國明代盛行的“念佛禪”(坐禪時默念佛號),主張禪凈雙修,會通儒佛,要求信眾遵循儒家的忠孝之道。這與日本正宗禪法有所差別,因而在反對聲中只能自成一派,改名為“黃檗宗”。但是,隱元的禪法卻受到朝野、武士和民眾的熱烈歡迎,大大地刺激了本已處于停滯狀態的臨濟宗和曹洞宗,使得三宗鼎立,長盛不衰。

在萬福寺的三門前,我看到太和山像把太師椅抱著寺廟,古樹覆映,虎居龍驤,寺內主要建筑呈中軸線排列,山門、天王殿、大雄寶殿、法堂、威德殿,兩邊各有鐘樓、鼓樓及其他廊廡建筑,都是300多年前的原貌,其中17座建筑被日本政府定為“國家重要文化財”,在里面走著,如走在一座中國明代古廟。隨處可聞到一股淡淡的白檀香,寺里許多佛像是當年請福建名匠范道生塑造的,齋堂前有一具嘴含圓珠的碩大魚梆,用整塊的木料雕制,栩栩如生,亦是300年前就掛在這里。

我們到三門外的寶藏院去看鐵眼版大藏經,也叫黃檗藏,6萬塊左右的古經版,密密麻麻排列著,放滿了兩層樓屋。這套大藏經是萬福寺日本僧人鐵眼禪師,在1669年至1678年募刻的,以隱元禪師1654年東渡時帶來的一套《嘉興藏》為底本,內容有所增補,版式全同,全藏共6956卷。雕版由櫻花木制成,每塊寬26厘米,長86厘米。漆黑雕版層層疊疊,行走其間,就像走在佛經瀚海里。

坐在一堆雕版旁的失照俊行正在印經,完全按傳統手工方式操作,他今年65歲,這樣的工作,日復一日地做了40年。看到我們,他很開心,帶我們參觀,當他從玻璃柜里拿出一本明代原版的《嘉興藏》樣本時,讓我記起自己曾到云南雞足山尋訪悉檀寺遺址,晚明時這個寺的法云閣藏有一套《嘉興藏》,如今寺廟與那套大藏經早已化作荒土,沒想到在日本,與之時代相近的鐵眼藏,所有雕版竟完整無損地被珍藏著。

在鐮倉建長寺、京都妙心寺等多座臨濟宗寺院,我看到寺內木匾上寫有“碧巖提唱”,指的是《碧巖錄》。這本宋代禪門巨匠圓悟克勤(1063~1135)評述的禪書在日本禪寺受到極大推崇,書名源于圓悟克勤住持過的湖南夾山靈泉寺,這個寺是唐代時善會禪師開辟的,有僧問善會:“如何是夾山境?”他回答:“猿抱子歸青嶂里,鳥銜花落碧巖前。”

細說起來,日本臨濟宗的大多數派別,都是由圓悟克勤的后世弟子開創的,圓悟禪師62歲時,給他的得意門生虎丘紹隆寫過一張印可狀,直指禪脈,風神超邁,這份印可狀的前半部傳到虎丘紹隆一系的日本弟子手中,幾經輾轉,這件被日本人稱作“流圓悟”的傳奇之物被京都大德寺一休宗純禪師得到,按禪譜世系排,他恰是圓悟克勤的第12代傳人。一休禪師晚年將印可狀傳給了弟子村田珠光,也就是日本茶道的創始人。

珠光將印可狀掛在自己的壁龕里終日靜觀,參悟到禪茶一味的歸旨,臨終前依依不舍地留下遺言:“日后舉辦我的忌年法事時,請務必掛起圓悟印可狀,拿出拋頭巾(小茶罐)為我點一碗茶。”這件茶道圣物,也是現存較早的禪僧紙本書跡,保存在日本東京國立博物館。

圓悟克勤晚年時回到故鄉四川,再度住持成都昭覺寺,73歲時圓寂,其舍利塔所在地當時叫圓悟庵。20世紀90年代初,我大學畢業后任教于成都八里莊的一所學校,離昭覺寺很近,不時會到廟里走走,前些年曾去尋訪過重修后的圓悟克勤墓園,這個墓園奇怪地與寺廟隔開了,位于成都動物園內偏僻的一隅,守墓僧叫照明,他從1990年開始一直在此守護,早晚住在墓園,白天到寺里上殿做功課,他告訴我,每年都會有不少日本人來這里朝拜祖師。

明庵榮西曾經兩度來中國求法,歸國后在博多、鐮倉、京都建立禪寺,傳布禪法,開日本臨濟宗之端。

日本禪宗的發展與許多前去避亂的中國禪僧有關,圓覺寺的開山住持無學祖元(1226~1286)便是其中一位。1279年,無準師范門下高足無學祖元,應鐮倉幕府北條時宗之邀,任鐮倉建長寺第五世住持。1282年,時宗建圓覺寺,無學祖元為開山初祖。圓覺寺的山號是瑞鹿山,據說佛殿開光慶典時,來了一群野鹿,以此瑞兆得名。圓覺寺既為弘禪,也為超度蒙古征日兩次戰爭中雙方陣亡者的亡靈,不擇冤親、平等濟度。鐮倉時期,時局動蕩,武士集團崛起,其精神根系來源紛雜,與禪宗的推動干系很深,武士往往追求忠誠、尊嚴、勇武、堅忍之風,以潔白清幽之心,慷慨踐行生死一如之念,櫻花般隨風飄逝返回根土。

鐮倉國寶館所藏的明庵榮西木質雕像,他在中國師從虛庵懷敞,悟得心要,繼承臨濟宗黃龍派法脈。

圓覺寺的三門,斗拱、椽枋頗為素潔,有峻極英武之勢,與之相反,舍利殿則陰柔空靈之極,綽約天成,濯濯如洗。舍利殿建于鐮倉時代末期,原本是尼庵太平寺的佛殿,1556年遷來此處,佛祖釋迦牟尼的佛牙就供奉在殿內的描金古龕里,龕前供著長長的松枝。殿后是開山堂,供著無學祖元坐像,雙目爍爍,令人想起他“發言提唱向萬刃崖頭”的鋒利禪風。他曾說:“松之堅貞冬夏不凋,窗之虛明晝夜齊照。人之入道,發于堅貞成于虛明,會虛明,反堅貞,虛明堅貞,二俱舍離。”

愛宕念佛寺的羅漢雕像。始建于8世紀中期的愛宕念佛寺原位于東山,后被鴨川洪水所沖,20世紀初遷至嵐山,30多年前募集到參拜者捐贈的1200多尊羅漢雕像,無一重復。

百年前,日本作家夏目漱石曾在圓覺寺高僧宗演禪師指導下,兩次參禪,第二次是“為了冷卻三四年來沸騰的腦漿,精進向學”,結果都失敗了。宗演的另一個俗家弟子鈴木大拙,卻在寺里獲得心印,成為禪學巨子,他對日本和中國的禪宗有精熟研究,在美、英等國工作生活長達25年,又有甚深禪修體證,因而一系列著作在西方引發了對禪的關注熱潮。

建長寺的禪僧在佛殿前,給灌佛盤上一手指天、一手指地的釋迦牟尼金像沐浴,以示慶祝和供養,這與古代中國的灌佛儀式有著一脈相承的淵源關系。

在鈴木大拙看來:“禪宗其實是對以佛教為代表的印度思想的一種中國式響應……從本質上看,禪是見性的方法,并指出掙脫桎梏走向自由的道路。它使我們啜飲生命的泉源,使我們擺脫一切束縛。”所以,不立文字,直指人心,“禪”直奔事實的根源,是活生生的體驗,不存在于任何言語文字中,他經常提到的“無心”,是一種回歸,是敢于躍入本然源泉的轉騰。

圓覺寺對面是松岡山上的東慶寺,由北條時宗的妻子志道尼創建于1285年,鈴木大拙晚年就居住在山上的松岡文庫,1966年,96歲去世后亦長眠于此。

宇治的茶園。榮西禪師從中國攜回茶種,始種于筑前的背振山和博多的圣福寺,后又種于京都栂尾山,不久分植于宇治,晚年時撰寫了日本第一部茶書《吃茶養生記》。

我們去尋訪他的墓地。寺內多有白色古梅,參差枯蘚滲入蒼褐虬枝,片片斑白。梅花白得寂,落瓣無數,令人憶起夏目漱石的俳句:“和靖面對梅花,胡須已經雪白”。踏梅訪墓,漸入春壑,途中遇一地藏菩薩石像,只有一肘高,立在斜坡的日影中,有一種“無心”的神韻,像個純真的孩童,佛像前的綠苔上,不知是誰,供了一截竹,上面插著一枝野生黃花水仙。

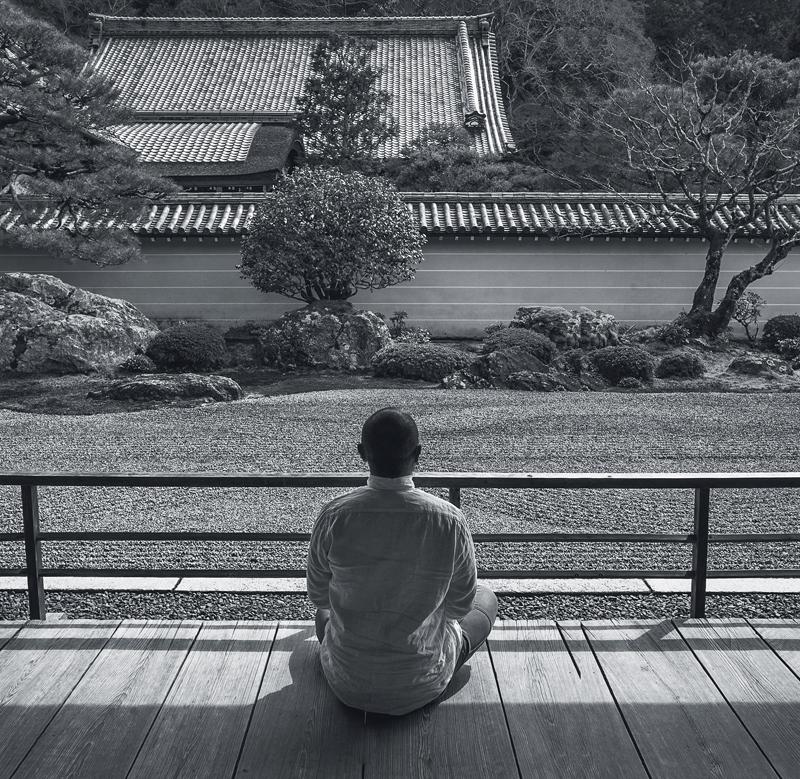

中國旅人在南禪寺的大方丈庭院前坐禪。中國元朝禪僧一山一寧擔任過該寺住持,大大促進了五山文學。

“世界的禪者”鈴木大拙墓地就在巖壁下,墓地上立有石塔、石龕,前面供著三束蘸著清水的白花雛菊和金盞花,一旁豎立的青石條上寫著:鈴木大拙夫妻之墓。禪從印度傳至中國,又從中國傳至日本,開花結果后經由鈴木大拙等人傳至西方世界,在歐美各國大放異彩。

五山文學是指鐮倉時代末期至整個室町時代,因為受到來自中國禪僧文人氣的影響,日本五山十剎的禪僧們所創作的漢文學:漢詩、漢文、日記、隨筆等。