冰上危機

道格拉斯·福克斯

南極半島西岸外,令人驚嘆的落日將勒美爾海峽染紅。隨著周圍海水和空氣變暖,岸邊的冰正分崩離析。

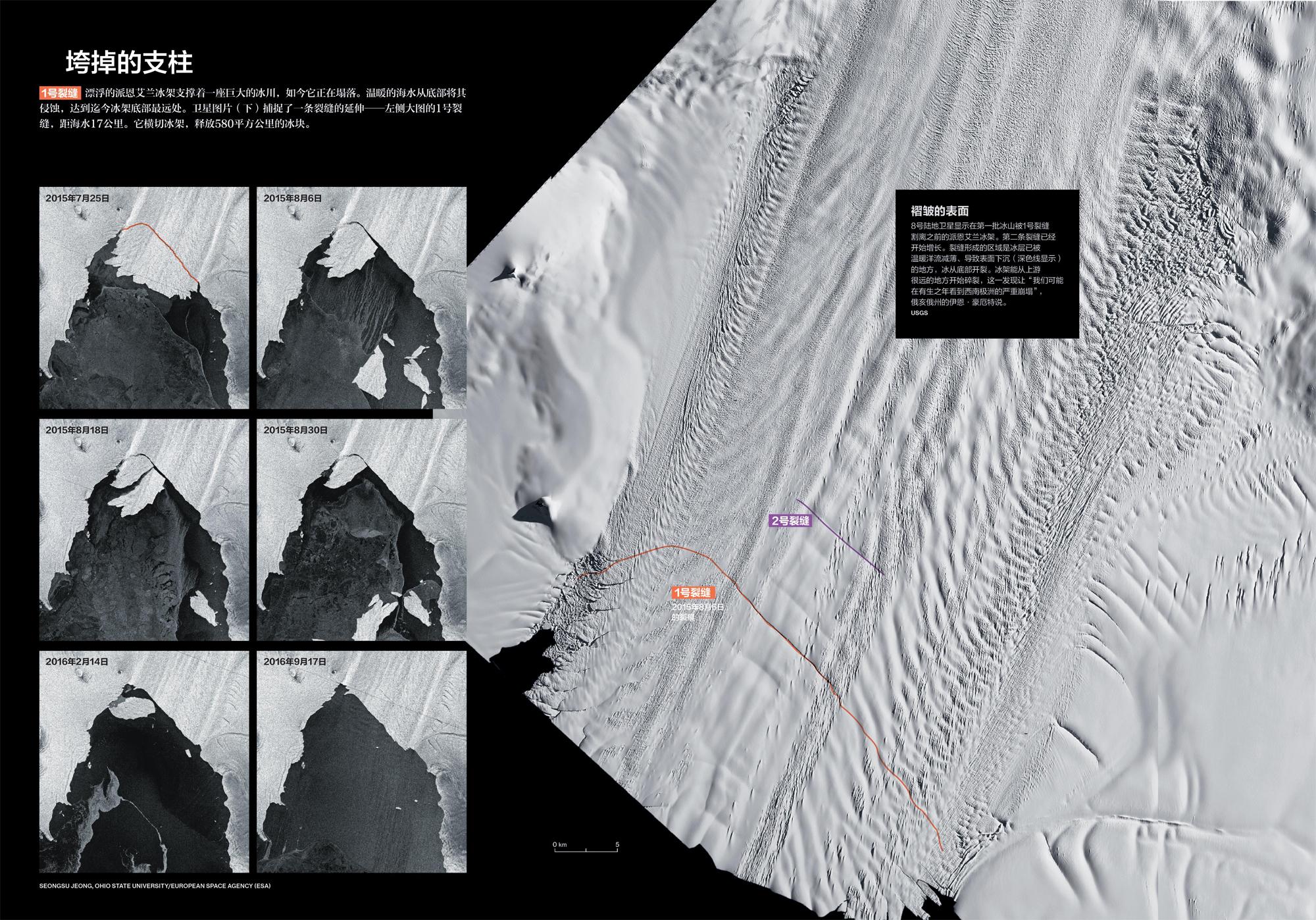

從空中俯瞰,派恩艾蘭冰架如同慢速播放的火車事故。褶皺的表面傷痕累累,分布著數以千計的巨型裂縫。冰架邊緣被近半公里寬的峽谷重重切割。在2015年和2016年,一塊580平方公里大的冰塊從冰架前端斷裂,順阿蒙森海漂離。

南極半島西部的暖化比全球其他地區快了數倍。674座冰川中有90%正在后退,削落的冰山飄向海洋,如圖中所示的安沃爾德灣冰山。

2號裂縫?2016年11 月,美國航空航天局的飛行器拍攝這張近距離照片時,左側陸地衛星圖片所顯示冰川上游的裂縫仍在延伸。2號裂縫寬度約100米,形成的冰崖高聳于水面25米之上。

過去幾十年間,這里的海水溫度上升了超過0.5℃,而冰川融化和分崩的速度則加劇了四倍。這片冰架是派恩艾蘭冰川漂浮在海面的前端,而派恩艾蘭冰川是伸入阿蒙森海的數座巨型冰川之一。幾座冰川共同耗損西南極冰蓋,這片更為廣袤的冰蓋厚達3000米,覆蓋面積超過兩個法國。冰蓋覆于一系列島嶼之上,但主體部分坐落在一座盆地的底面上,而這座盆地深處海平面以下逾1500米處,讓它更難抵御變暖的海水。學者們越來越相信,受到威脅的冰川很可能開始蠢動,裂成碎塊,順海漂離,如果發生這些,將使海平面上升3.3米,淹沒世界各地的海岸。

冰蓋僅靠其邊緣上的冰架阻擋,而那些嵌在盆地邊緣孤立山脈和石脊上的漂浮冰壩已經開始瓦解。西南極洲阿蒙森海周邊的太平洋海岸各處,冰架正變得更加脆弱,碎冰加速流入海中,導致冰川的后退。主體厚度約400米的派恩艾蘭冰架退化程度尤為嚴重:從1994 年到2012年間全境平均減薄45米。但更令人擔心的是與其比鄰的思韋茨冰川,假如崩毀將可能動搖西南極洲冰蓋的大部分區域。

“它們是地球上退化速度最快的冰川,”美國國家航空航天局噴氣推進實驗室的冰川專家埃里克·里格諾特說。該實驗室位于加利福尼亞洲帕薩迪納市。里格諾特利用飛行器和衛星雷達從事該地區研究已超過20年,他認為西南極洲冰蓋的瓦解是早晚的事,但它在500年后發生還是100年內發生,以及人類會不會有時間做準備,才是問題的關鍵。

“我們必須確保預測的準確性,”他說,“同時也得注意不能在這上面消耗太多時間。”

要獲得精確的預測,只能到冰面上量取數據。2012年12月,一架紅白相間的“雙水獺”飛機低空掠過派恩艾蘭冰架。飛行員讓飛機的橇板穿雪滑行,然后升空,再飛一圈回來查看,確認沒有裂縫。飛機降落后,先派一人登陸。偵察員靠一套繩具系在機身上,使用兩米半的長桿勘察積雪。

融化速度“實在瘋狂”,研究員阿德里安·詹金斯說,“我們完全沒有想到冰川可以融化得那么快。”

最終他獲得滿意結果:不存在可能吞沒登陸團隊的積雪掩埋的裂縫。其他學者走下飛機。阿拉斯加大學冰川學家馬丁·特魯弗帶領的團隊開始著手搭建營地。他們計劃在冰架上逗留兩個月——其實就算在這里過一夜也是前無古人。這里的冰面長期以來因過于危險而無人光臨,但特魯弗的團隊打算在冰架上鉆孔將其穿透,這樣就可以測量導致冰架溶解的海水熱量。

科學家們夜晚躺在帳篷中,身處海岸環繞的6500平方公里無人定居區,可以聽到從冰中傳來的砰然巨響。每天早上他們都能發現新的裂縫,3厘米寬,似乎深不見底,縱切冰面。在駐地研究的五周時間里,他們腳下的冰層厚度減少了兩米。

學者們花了很長時間才意識到西南極洲的冰可以化得多快。部分原因是大多數處于危險中的冰川都在重重包圍之下。在派恩艾蘭冰架(冰川的漂浮部分)的前端,海面自身也會在每年冬天結冰。夏季,這些碎裂的海冰與從冰架上脫離的冰山結合,形成移動的圍欄,曾長期將船只攔截在距離冰架至少160公里以外。

1994年3月,美國破冰船納撒尼爾·B.帕爾梅號成為很可能是有史以來第二艘抵達冰架的船只。在數天時間里,勁風將浮冰吹散,形成一條狹窄的臨時通道,讓帕爾梅號可以穿行其間。由于缺乏準確的海圖,駕駛室里的船員緊張地盯著聲波探測器,上面顯示出峽谷縱橫、山脊陡峭的混亂海底,其中一道山脊在距龍骨不到6米處突起。

帕爾梅號意圖在入侵的海冰迫使它向北撤離之前,在冰架前端逗留12小時。這讓船員有時間將科學儀器降入水道。他們的發現令人不安。在靠近表面處,有股水流從冰架下方涌出,其鹽度比周圍海水稍低,原因是它被冰雪融水沖淡。(冰水是淡的,因為它來自南極降雪。)并且,在600米到900米深處,有更暖的海水流入貫穿冰層正下方的峽谷。

來自紐約拉蒙特-多爾蒂地球觀測所的海洋學家斯坦·雅各布斯很快心中了然。暖流來自北邊300多公里外的南太平洋,鹽度高比重大,沉在海底峽谷中潛流,而峽谷向冰川的方向傾斜。冰川在冰河期的數千年間塑造了這座峽谷,當時包括這座冰川在內的西南極洲眾多冰川與今日的位置相距數百公里。

現在,正是那條峽谷運送著派恩艾蘭冰架下方的溫暖海流。內陸方向幾十公里某處,暖水找到了“接地線”:冰川從海底抬升、成為懸浮冰架的過渡點。暖水沖撞冰墻,將其溶蝕,形成源源不絕的融水海流。由于這股水流較冷較淡,比重較低,因此升到溫暖的涌入海流之上,緊貼冰架底部流回海中。

通過測量淡水體積,學者們可以估測冰川損失的程度。融化速度“實在瘋狂”,位于劍橋的英國南極調研所的冰川學家阿德里安·詹金斯說。根據他的計算,冰架底部流失的冰塊體積多達每年53立方千米。在接地線附近,冰層每年消逝的厚度可能達到90米。

“我們完全沒有想到冰川可以融化得那么快。”詹金斯說。

在隨后的13年里,他和雅各布斯三次試圖重返派恩艾蘭冰架,每次都被海冰阻擋。當他們最終得以在2009年1月乘帕爾梅號故地重游時,發現融冰速度加快了約50%。這次他們帶來了新裝備:一架黃色機器人潛艇“自潛艇3號”,形似魚雷,長度與送貨車相當,可以在冰架下脫離大船自主航行,每次時長可達30小時。

在最初的三次下潛中,自潛艇3號發現冰架厚度已經減薄到可以從海底巖脊抬離的程度。該巖脊橫跨冰架,曾為其提供支撐和穩固。這就打開一條縫隙,讓暖水可以涌入,更快地從底層溶蝕冰架。第四次下潛,“小黃人”幾乎送了命。隊員們用絞盤將它撈出海面時,發現它的鼻錐體被撞碎,導致部分精密內部裝置受損。

技術員根據潛艇的航行數據重現了事故的過程。回溯50公里,在冰架下方,迷途的潛艇誤入底面裂口。為了探尋前行的路徑,它撞擊、刮擦裂口壁面,最終上行150米,進入冰架腹內迷宮。最后它終于跌出冰外,逃入開放水域。

與此同時,自潛艇的聲波定位數據揭示了它探索到的驚人冰貌。冰架底部溝道縱橫,最高向上深入185米。這些倒置冰谷的壁面被雕琢成臺地、壁架和尖利的頂角,而在每一個冰谷的頂壁都有一條開口的裂縫,更深地刺入冰層。

“到底怎么回事?”詹金斯回憶自己首次看到聲納圖的反應。

他和雅各布斯后來意識到,那些倒懸的冰谷與陸地上的巖石峽谷一樣,是被流水雕蝕而成。顯然,從接地線冒出的冰融水仍帶有暖度,可以融化更多的冰。水流沿冰架底部流動數十公里,歸向海洋,一路上繼續融化大量冰體。

今天,西南極洲的大片地區如大出血一般流失著冰體。南極半島的暖化尤為劇烈。作為向著南美洲南端綿延1000多公里的覆冰山脊,半島暴露在盤旋于南極洲的永無止息的強風和洋流之下,飽受從北方下來的溫暖海水和空氣的侵襲。半島西部的年均溫自1950年以來上升了近2.5℃——比全球其他地區快了好幾倍,而冬季氣溫升幅更是令人驚駭,達5℃,一年中海水結冰的時間從七個月縮短到僅四個月。

1988年以來,半島東部的四座冰架分解成冰山群。(另一座名為“拉森C”的冰架上迅速擴張的巨大裂縫預示它也會步之后塵。)溫暖空氣在冰架表面形成融水池,觸發了冰架的崩塌:池水流入裂縫使其擴大,從而延伸到更深的冰層。冰架消失后,曾依靠它們穩定位置的冰山蜂擁入海,移動速度比原先加快兩倍、五倍、甚而九倍。它們的體積相對較小,融化后不會將海平面提升很多,但其行為預示著阿蒙森海中更大的冰山也可能加速移動,增強了人們對這種隱患的擔憂。

阿蒙森海比南極半島所處的位置更靠南,那里的空氣沒有后者那么暖。對其上冰山的最大威脅是詹金斯和雅各布斯所發現的機制:深邃的海底峽谷導引從北方而來的暖水,在冰架下方流動;深入冰架底層的倒置冰谷將熱量聚集到冰架底面。

冰山優美的曲線是其被一座冰川拋入勒美爾海峽后經歷快速消融的見證。南極半島的冬天氣溫比1950年上升了5℃。

去年,美國國家冰雪數據中心(位于科羅拉多州博爾德市)冰川學家特德·斯坎波斯以及斯克里普斯海洋研究所(位于圣地亞哥)的海倫·弗里克帶領下對眾多南極冰架進行的衛星勘察顯示,這類融冰谷十分普遍。它們常常呈發散狀分布,將暖水導引到冰架邊緣。那里的冰層十分關鍵:它對穩固的海岸造成摩擦,減緩冰架以及其后冰川的漂移。但同時,冰架邊緣的冰也比其他地方更薄。這“是應當留心之處”,斯坎波斯在2016年初說道。

科學研究顯示,流入阿蒙森海的幾座主要冰川的瓦解現已不可阻擋。

位于俄亥俄州哥倫布市的伯德極地與氣候研究中心的伊恩·豪厄特是另一位密切關注派恩艾蘭的冰川學家。去年11月,他報告發現兩條看起來不樂觀的新裂縫,這兩條裂縫橫跨冰架,恐將其剪切至有史以來的最短長度。豪厄特回顧每月衛星圖片時,意識到裂縫由三年前一次未被察覺的事件引發:將冰架固定在北岸的分支冰帶忽然崩解,顯示它可能被底部發生的溶解破壞。它的暴裂“發生在幾天之內”,豪厄特說,“像拉鏈般拉開冰川的一側。”

難以預測整個冰架何時瓦解。在其下流動的來自海中的“熱水”僅為零上2?3℃,但每年有近1.3萬立方千米的水量涌入,意味著冰架接收的熱量超過了一百座核電站日夜不停運轉輸出的能量。

2012年12月,當特魯弗的團隊在冰架上宿營時,可以感到它已經變得脆弱。冰融水從底部深切冰架,失去支撐的冰體下沉,造成整個冰架的翹曲。裂口在冰體表面和底面沿壓力線爆發。學者們聽到的砰然巨響以及每天出現的新裂縫是冰架變薄、從底部分裂而逐步崩解的見證。