用微粒觀促進學生對化學知識的深入理解

葉夏

【摘 要】微粒觀是化學學科的基本觀念之一,在中學化學教學中,微粒觀是從不同階段、不同維度、不同水平進行建構的。“從微觀結構看物質的多樣性”教學設計基于學生“微粒觀”的建構,以促進學生對“物質多樣性”的深層理解。分析了學生對“微粒觀”的理解和認識基礎,從新授課與復習課的角度設計了“從微觀結構看物質的多樣性”的關鍵教學活動。

【關鍵詞】教學活動;微觀結構;物質多樣性;微粒觀;觀念建構

一、“微粒觀”的理解與教材中“物質微粒性”觀念的透視

1.對“微粒觀”的理解

微粒觀是從微觀的角度,從微粒的種類、數量、間距、大小、結構、空間排列、微粒間的相互作用等層面,形成對化學物質及其變化的認識,是對物質認識上質的飛躍。《普通高中化學課程標準(實驗)》指出:“化學是在原子、分子水平上研究物質的組成、結構、性質及其應用的一門基礎自然科學。”新課程標準中非常注重學生化學觀念的養成,“微粒觀”是重要的化學觀念之一,貫穿于整個化學學習過程。

2.教材中“物質微粒性”觀念的透視

《化學2》中專題1“微觀結構與物質的多樣性”第三單元從微觀結構看物質的多樣性。本單元以同素異形體現象、同分異構現象、不同類型的晶體微粒,幫助認識和建立物質多樣性和微觀結構的關系的基本觀念。教材以生活中熟悉的兩種碳的同素異形體?——金剛石和石墨,以及C60和碳納米管,從微觀結構的角度認識碳元素原子間的結合方式、作用力和空間排列方式的不同。教材以正丁烷和異丁烷、乙醇和二甲醚為例介紹同分異構體和同分異構現象,從碳原子的成鍵特點和成鍵方式、碳原子的排列順序和空間不同可以形成不同的物質。教材從構成晶體的微粒、微粒間的作用力的類型不同,使學生認識微觀結構與物質多樣性的關系。

二、學生認知發展障礙點分析

學生已經認識到物質的多樣性與其組成、結構的多樣性有關:種類不同、數目不等的元素原子可以按特定的方式相互結合成不同的物質。由典型例子氯化鈉、金剛石和干冰等典型晶體,擴展到常見物質,學生的認知發展存在一定的障礙,如從微粒的視角判斷晶體類別;由微粒間作用力說明晶體的性質。

不同晶體是由不同微粒構成(同種微粒也可以形成不同晶體),晶體與物質類型的關系:

學生學習了同素異形體和同分異構現象后對物質世界的多樣性有了初步了解,并且知道物質是由原子、分子、離子構成,微粒之間存在不同的作用力:離子鍵、共價鍵、分子間作用力。但是學習過程中會遇到原子還是分子的區分,微粒之間通過什么作用力而形成晶體?學生難以判斷具體物質屬于哪種晶體以及晶體類型與構成微粒的種類、數目、微粒間作用力和空間排列之間的關系。例如ⅣA的最高價氧化物CO2與SiO2,干冰晶體是由CO2分子之間通過分子間作用力形成的分子晶體,二氧化硅晶體是由硅原子與氧原子通過共價鍵形成的原子晶體。

三、以微粒觀建構為本的教學設計

設計思路

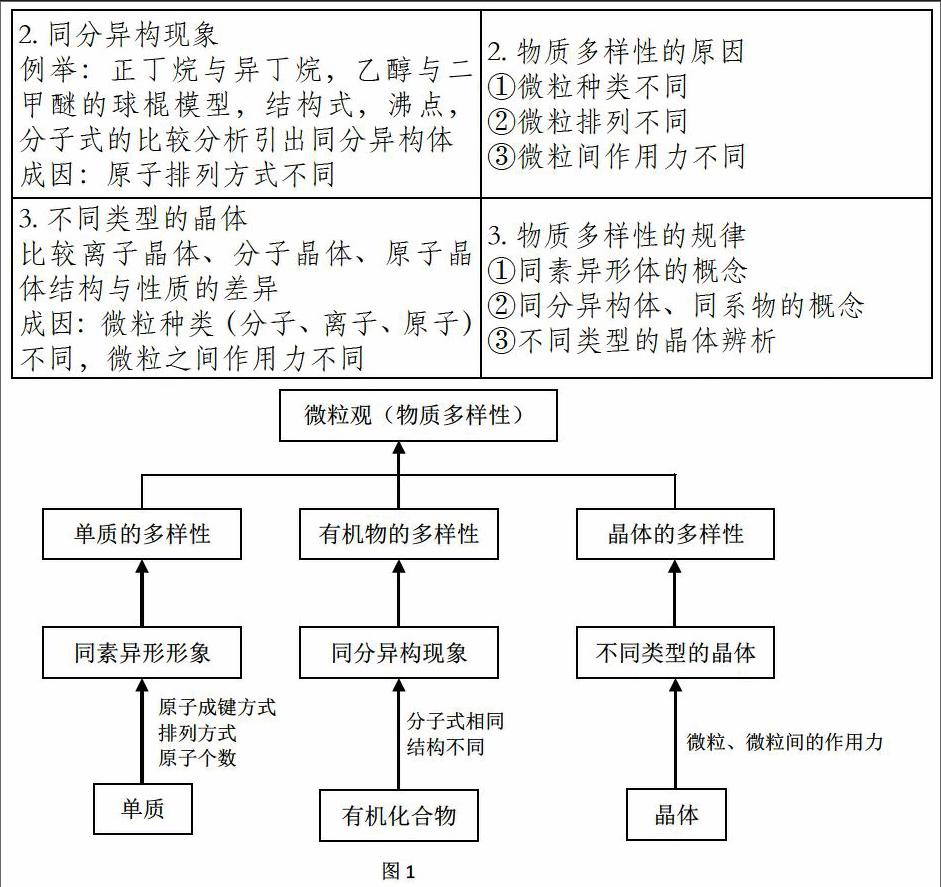

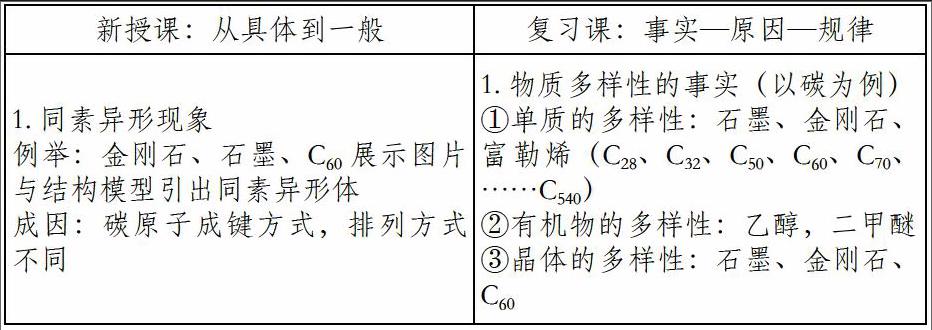

為了提高課堂有效性,遇到具體的化學情境時可以從化學觀念的角度去思考化學問題,筆者將從新授課與復習課的思路進行對比:

微觀結構與物質多樣性的關系,其知識間的層級關系如下:

四、教學反思

1.新授課的教學特點

在新授課教學中要重視物質微粒性初步認識的形成。從微粒的種類、數量、間距、大小、結構、空間排列、微粒間的相互作用等層面,形成對化學物質及其變化的認識。觀念建構為本的教學更關注的是具體性知識為載體和工具來幫助學生建構化學基本觀念,學生對物質微粒性認識的形成主要表現在對宏觀事實的微觀想象。因此,應該充分利用學生豐富的已有的相關經驗來形成。如CO2和SiO2晶體在熔沸點方面的巨大差異,金剛石與石墨在硬度方面的巨大差異等,要重視解釋性作業的交流與評價。

2.復習課的教學特點

復習課教學中要會運用微粒觀解釋一些宏觀事實或現象。科學解釋是科學認識活動的一個基本任務,也是對微粒觀理解的較為有效的評價方式。本節課根據知識間的層級關系,強調以“微粒觀”解決問題的邏輯順序:物質多樣性的事實→物質多樣性的原因→物質多樣性的規律,強調從微觀角度對物質的多樣性進行解釋,使學生在解決問題中逐漸形成“微粒觀”,并內化到學生認知結構中。因此,在復習課中,要處理好“具體知識載體”與觀念之間的相互聯系。

微粒觀的建立是一個循序漸進的過程,不是通過一節課就可以徹底解決。在不同的學習階段,如新課《化學1》中《化學家眼中的物質世界》集中了大部分核心概念,在《化學2》第三單元從微觀結構看物質的多樣性,在更高層次上拓展了“物質的微粒性”這個化學觀念的視野。另外《化學反應原理》中弱電解質的電離平衡、鹽類的水解,都應該引導學生確立采用微粒觀的觀點看待相關問題,最后可以延伸到復習階段,在系統學習化學具體知識過程中形成基本觀念,將知識、技能、方法、觀念有機融合起來,才能真正達到提高學生科學素養的目標。

參考文獻:

[1]梁永平.化學教育,2003(6):6-10

[2]魏樟慶.化學教育,2007(10):14-16

[3]陳瑞雪.化學教育,2013(1):19-21

[4]卓高峰.化學教育,2012(2):53-56