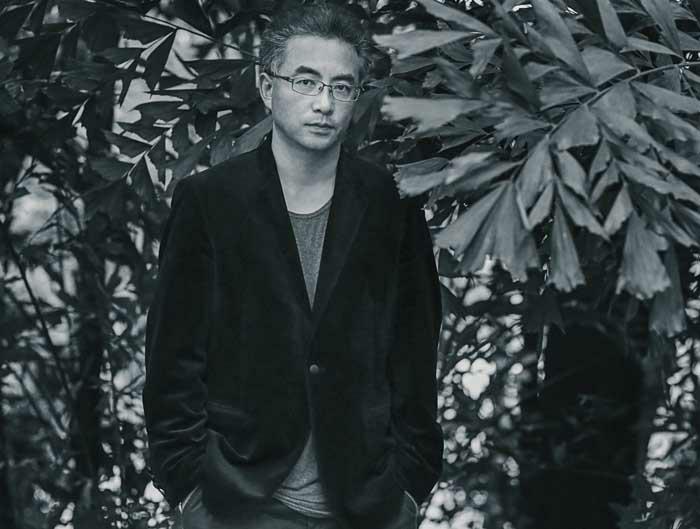

“逃離者”萬瑪才旦

陳莉莉

即使說到孤獨與絕望,也是一副與自己沒有多大關系的樣子。淡淡地看著它們被自己扒開,像是持著望遠鏡看另一頭。他說著話,抬起眼睛看一眼對面的人,再低下去。

北京三環邊的咖啡館里,他灰白著頭發,緩慢的語速,像水一樣流淌。看不到情緒的起伏,也沒有情感的變化,他為自己這種不悲不喜的狀態找的理由是,“我性格就是這樣,不愛說話”。

2016年12月初,《塔洛》全國限量公映,人們認為萬瑪才旦再添有說服力的代表作。這是他電影創作十多年里6部電影長片中第一部公映的作品,他認為對他來說“意義重大”。

2005年以來,以漢語、藏語書寫藏地情懷的藏族作家萬瑪才旦,開始使用“電影語言”表達個人情懷里的藏地風情,傳統與現代融合過程中的思考為其中主線。《塔洛》之前,處女作《靜靜的嘛呢石》以及2011年的《老狗》被認為是杰出作品,后兩部與《尋找智美更登》一起成為萬瑪才旦的“藏地三部曲”。它們都在大的漢語環境里,找到了自己的一席之地。

除《靜靜的嘛呢石》曾在一線城市院線短暫亮相外,其他作品均湮沒在浩瀚的電影市場里,跟很多電影作品一樣。不過,作為文化產品,還有其他通道,比如電視、網絡、版權輸出、學校展映活動等。他讓他的母語于新中國成立后,極其自然地出現在大屏幕里。

從文字到影像,從個體創作到群體行為,他的世界愈發繁盛豐茂。從小學老師、公務員、寫作者到導演,他的成長路線里,對于民族與世界題材的探索是主基調。

因為深受藏傳佛教中慈悲寬容精神的影響,《塔洛》殺青時,他放生了影片里的小羊羔。有人認為,他的表情里總有一種若有若無的微笑,也緣于此。

他說自己身上有塔洛的影子,一路走來也是在逃離,逃離空間,逃離身份,甚至逃離“萬瑪才旦”。四川大學研究文學人類學、少數族裔文學的梁昭看完《塔洛》以后,說的是“導演表現的不只是藏人的故事,而是所有人的故事。想一下,像塔洛一樣追求一段虛幻的感情、遭遇辦了證又要重辦的這類尷尬、這類難題,生活在當代的其他藏族人,彝族人、羌族人、漢族人,任何人,你,沒遇到過嗎?”

塔洛式孤獨

“電影描繪了一個孤獨生命的肖像,他一無所有。即便如此,仍舊是至善至美的生命。”2016年2月,藏語黑白電影《塔洛》在第22屆法國維蘇爾亞洲國際電影節上獲得最高獎“金三輪車獎”和“巴黎東方語言獎”,頒獎詞對其如此評價。這部黑白片最早進入公眾視野,還是2015年9月新華社播發它亮相威尼斯電影節的消息并專訪導演萬瑪才旦。兩個月后,新華社和人民網又同時報道了它獲得金馬獎最佳改編劇本獎的情況。金馬評委會的頒獎詞說:“《塔洛》聚焦藏人生活景況,以黑白影像粗糲質感勾勒出西藏大地的蒼涼,更縮影這一代藏族青年的內心迷惘。”

孤兒塔洛靠替鄉人牧羊為生,他的腦勺后梳著一根辮子,這是現代社會早已遺棄的習俗。有一天,塔洛下山去小鎮上的派出所辦居民身份證,被要求去縣城拍證件照,又被攝影師趕去對門的“楊措理發館”洗頭。推開理發館的門,房間里除了香味、香氣以及生產線上傳遞過來的產品,更有一個名叫楊措的年輕美麗的姑娘。她有著想“走出去”的夢想,給塔洛前所未有的人生體驗。

《塔洛》以這樣的日常事件展開,雖以藏地為背景,但沒有奇觀化的藏地儀式與風景。一個年齡很大但明顯“涉世未深”的牧民的遭遇,也是人面對現代化的普遍性困境。這種普遍性體現在,那種焦灼與無措就發生在你我身上,發生在世界任何角落,也發生在中國不同牧區人的身上,無論是蒙古族還是哈薩克族。

與很多導演相比,拍電影之前,萬瑪才旦有漫長的寫作經歷。這體現在用電影來完成表達時,他只需要把藏地的智慧稍加整理便可做到純粹與率真,如早期的伊朗電影,處處是人生。

無論是文字作品,還是電影作品,人們從萬瑪才旦的精神世界里,看到的更多是冷色調的沉思,如同《塔洛》,看似極簡的故事與風格,折射出諸多無解的社會文化問題:藏區放牧生活方式、道德準則、歷史遺產遭遇現代文明、身份焦慮與迷失。塔洛最終剪去了小辮子,在派出所所長看來,塔洛變得更像“好人”。

離開家鄉多年,于異鄉漂泊、觀察、創作,對萬瑪才旦來說,他深諳此處蘊藏的復雜寓意。

萬瑪才旦最終讓塔洛被困在歸途,遠方是神山,但是現實絆住了他,讓他寸步難行。塔洛本是一個被忘記的人—這也是需要辦個身份證的原因—但是最終,他連自己的記憶也丟掉了。

“塔洛”藏語意為“逃離者”,“萬瑪才旦”藏語意為“有頑強生命力的蓮花”。萬瑪才旦從青海安多藏區一個小村莊,一步步走向北京,走到紐約、威尼斯,他覺得自己一直在逃離,在文字與影像的穿行間尋找著自己的身份。

逃 離

崔衛平曾經指出,萬瑪才旦的片子有一個貫穿始終的主題—今天即使是在遙遠的藏區,也面臨現代化的到來,如何應對這一狀況?“他著重關注著自己民族遭遇現代化時的精神困境。”

張獻民有一句總結:“他總是微笑,但不意味著他沒有想法。”

上世紀60年代末,萬瑪才旦出生在青海海南藏族自治州一個小村莊。從小學老師到電影導演,他的幾次轉折都引起家鄉不小的“轟動”。

1987年,萬瑪做小學老師的第一個月拿了99塊錢工資,這算是一個衣食無憂的“鐵飯碗”。他和縣教育局簽了一個6年的合同,其間不能隨意更換工作。做了4年后,他就想逃離當時的環境,執意考大學。教育局告訴他,要是高考就得放棄現在的工作,問他“敢不敢寫”。他想都沒想就說好,拿了一張紙,寫下:本人自愿參加高考,承諾如果考不上自動放棄工作。

對于4年的執教經歷,萬瑪才旦回憶說:“讓我接觸了很多的人情世態,也讓我沉下心來讀了一些書。”

他如愿進入西北民族大學藏語言文學專業。在那期間,他系統地學習了藏語言文學、漢語言文學和外國文學史,同時也讀了相關的文學作品。總體而言,當時的藏文教材《藏族歷代文學作品選》對他的影響比較大,他會延伸閱讀里面涉及的各類篇幅不一的文學作品。印度文學對他的影響也很大。讀大學的時候,萬瑪才旦要學習一年多的《詩鏡》,它其實是一種修辭方法。每一種修辭方法,印度學者都會舉一個例子,藏族學者再舉一個。通過學習每一種修辭方法的定義,再寫一兩首類似格律詩的東西,這在很多方面訓練了萬瑪才旦。

第一篇小說發表在《西藏文學》后,他成了小有名氣的作家。大學畢業后,他“內心極不安分”地在州上勞動人事局做了5年公務員,又辭職考取西北民族大學的文學翻譯碩士。臨畢業那年,他來到北京電影學院進修,成為北電第一個藏族導演。

2004年,短片《草原》是萬瑪才旦的電影處女作。這部電影的拍攝經驗對他來說彌足珍貴。時任北京電影學院導演系教授謝飛偏愛這部作品,他說:“這部作品證明了,不懂藏語、不是藏族人,不會拍出真正的藏族電影。”

回 歸

此后至今,萬瑪才旦更多居住在北京,進行文字與電影的創作。辛苦“逃離”到北京,萬瑪才旦的創作卻無時無刻不在“回歸”。

小說集《塔洛》封底,有一段出自臺灣金馬獎頒獎詞的話,也許適合描述導演本人:“在心靈的高原上壯游,以為走得那么遠,其實仍躊躇傳統原生文化與現代文明間,欲離何曾離,云空未必空。”

他還記得自己1991年發表的第一篇小說,名字叫《人與狗》,寫一只狗忠誠地護衛著家里的羊與人,因誤解死去后,人才有點心痛。“總之比較悲觀吧,好像從那時候起,我創作里就喜歡講一些人性的惡。這種悲觀好像與生俱來。”

他的家鄉面朝黃河,背靠群山。不上課的時候,萬瑪才旦去山上放羊,天地遼闊,大風嗚咽,一個人和一群羊在一起,那種孤獨他一直記得。

十二三歲的時候,鎮上修水電站,外來的工人建起禮堂,周末在里面放電影。在那里,他第一次看到卓別林的《摩登時代》,還有《大鬧天宮》《地道戰》《小花》等。他為此癡迷,覺得電影是真的,沒想過是導演、演員在拍。上一部電影里英勇“犧牲”的人又出現在熒幕上時,他疑惑:“他不是死了嗎?”他那時特別喜歡電影,那股熱情持續了很長時間,但是那時候沒有想過將來要去做一個電影導演什么的,“覺得那是一個特別遙遠、不太可能的事情”。

這些后來都成了他創作的素材,出現在他的小說和電影里。

在北京定居14年后,萬瑪才旦想“逃離”北京了,計劃回到家鄉生活。他曾讓讀小學的兒子休學一年,回家鄉的寺院學校,學了一年藏語。如今,很多在京藏人不怎么會說藏語了。

萬瑪才旦對藏文的情感,就像藏文本身的復雜一樣。“藏文的30個字母有陽性、陰性、中性、無性之分,它的語法很復雜,時態的變化很多,構成也很復雜。想精通藏文,首先要精通藏語,標準的藏語能夠體現出藏語的結構和語法等特點。”

他講過一個故事,藏地有很多《格薩爾王傳》的說唱藝人。他們能夠連續唱上幾天幾夜而不重復。后來,為了搶救這些文化遺產,說唱藝人被請到城市里錄制視頻,每天對著攝像機說唱,領取工資。慢慢地,藝人們神奇的能力消失了,他們再也不能不知疲倦,滔滔不絕地唱誦。這些變化讓他很清楚,“(自己的)回歸更多是地理意義上的回歸吧”。

梁昭評論萬瑪才旦所表達的“藏族性”,不等同于神秘的宗教、悠久的傳統、優美的風景,而是“散見”于普通人日常生活的情境、心緒。

早期的《靜靜的嘛呢石》《尋找智美更登》,都是成熟的好故事,有非職業演員帶來的純樸,緩緩展開的生活細節,傳統的生活、外界的變化編入波瀾不驚的人物經歷中得以呈現。看得到他技術和風格的穩定,也看得出來他從一開始就明確了自己的大致方向和目標。

曾經的文學滋養對于萬瑪才旦后來的創作,無論是文字還是影像,都是不得不承認的母體。

大學期間除了藏族文學的滋養,萬瑪才旦也受到漢語文學作品的啟發。后者對他的影響首先是情緒。他認為《紅樓夢》中的情緒,比較符合他的氣質。“《紅樓夢》里對日常生活瑣碎細節的描寫是藏族文學比較缺乏的,但在敘事和內容上,它和藏文文學作品又比較接近。有人把藏族文學經典《青年達美的故事》和《紅樓夢》做過比較研究,兩者在框架上的建構基本一致,講述的都是一個貴族家族沒落的故事,文本中有很多詩。”

萬瑪才旦寫《智美更登》時,當初看的《西游記》帶來了啟發。“在內容上,二者都是講佛教的;它們之間也形成了反差,一個嚴肅,一個娛樂。智美更登是一個大無畏的施舍者,但在現實生活中,飾演智美更登的人是一個牟取利益的人,他在村里通過放電視錄像掙錢,有對比及反差。《西游記》的使用有一個情節上的關聯—唐僧師徒去取經,最后取得了真經;老喇嘛想去拉薩朝圣,最后愿望終于要實現。這些設置都是有關聯的。”

徐曉東是一個年輕的作家,他把與萬瑪才旦的對話整理為《遇到萬瑪才旦》,作為目前國內唯一一本有關萬瑪才旦的研究專著。他在里面說:“萬瑪才旦渴望用自己的方式來講述發生在故鄉的真實故事,他和他的團隊用母語建構出一個十分個人化的電影世界。他舔舐的姿態總是打動我。”