網絡教研助推青年教師專業成長

邢鳳珍+段繼武

實施課程改革以來,學科教學不斷向縱深推進和發展,教師的專業化也成為時代的要求。青年教師是學校教育教學的主力軍,也是課程改革的有生力量,所以,幫助和促進青年教師專業成長一直是基層教研組織的重要工作之一。

為了培養青年教師,山東省淄博市張店區教研室專門成立了歷史青年教師研修團隊,采取“個人研修、小組研修、集體研修三個層次互相支持;現實研討與網絡交流相互結合”的研修策略,遵循“任務驅動、行動教研,做中研,研中思,思中悟”的研修原則,以網絡平臺為載體,開展了一系列團隊研修活動,對促進青年教師的專業成長起到了事半功倍的效果。下面筆者就如何利用網絡平臺開展青年教師研修活動談一下自己的做法和體會。

一、教育博客支撐集體研討,

他山之石助力團隊研修

張店區教育歷史博客的各板塊是按照團隊來劃分的,其中“青研之窗”是青年教師團隊的專欄,主要是進行個人研修成果的展示交流和教研員發起的集體研討。

個人研修的成果,比如讀書隨筆、教研活動總結、聽課收獲、教學反思、教育敘事等都及時上傳到個人博客,大家互相交流、借鑒學習,在彼此促進中共同提高。

教研員發起的集體研討,主要是借助一些學習材料或教學案例,提出問題,引發教師們的教學反思和研討交流。主要有以下兩大類。

一是基于學習材料的問題研討。比如,王能智先生的《為師與師承》一書中,提供了兩節美術課的對比案例,對歷史教學很有指導意義,筆者就將其摘錄在博客里,并且撰寫了《秦王掃六合》一課的三種導入設計作為對比案例,然后據此提出問題:“通過對比兩節美術課的設計意圖、教學過程和學生的表現,你有什么想法?對比歷史課的三種導入設計,你覺得哪個更好?為什么?”在對比案例和問題的引發下,青年教師們針對“教師應該何時講,如何講,講什么才能使學生進入琢磨狀態”“如何進行課堂導入,才能激活學生思維,引發探究興趣”進行了深入交流。大家普遍認識到,教師的主要任務應該是“制造認知差,激起思維流”。

二是針對問題的案例研討。筆者對于平時聽課發現的教學中的一些共性問題,會找尋適合的案例及時在論壇上發起研討,啟發教師們思考、及時改進教學,避免因集會教研活動的滯后而耽誤教學的調整。比如,筆者通過聽課、與教師座談發現,教師們普遍存在“課堂學生活動與課堂效率矛盾、如何有效互動”的困惑。于是,筆者在博客中推薦了哈佛大學網絡公開課《公平與正義》,建議教師們以學生和教師兩個身份從不同角度觀看、思考,然后針對“課堂學習活動的有效性”展開網上研討。通過研討,教師們普遍認識到了“活動體驗”的必要性和重要性,進一步理解了課堂活動合理設計和有效操作的原則、方法。

青年教師團隊有三十多人,而這些網絡研討博客的閱讀量很多都超過了五百次,有的多達上千次。可以想象,有多少人對此感興趣,從中受到啟發,主動進行了學習和思考,引發了教學改變呢?可見,網絡教研能使全員參與、教研智慧共建成為現實。通過網絡博客進行的教研,在某些方面比面對面教研、聽講座更具優勢。

二、網絡交流助力集體備課,

推動同伴互助團隊協作

歷史學科課時少的特點決定了學校里歷史教師較少,尤其是鄉鎮學校,基本都是一個教師教一個級部,校內很難做到實質意義的集體備課。區域的集體備課一個學期一般一到兩次,也很難解決具體教學中存在的困惑和問題。所以,為了加強青年歷史教師的專業成長,每個學年都開展網絡教研集體備課活動。這個活動模仿NOC網絡教研團隊競賽的形式,由不同學校的兩位教師組建備課團隊,每個團隊負責一個課題的教學設計,歷時一個多月,經過六個階段。

第一階段是個人初備。每個青年教師獨自研究課標、分析教材和學生,完成基于課程標準的個人教學設計,并上傳到歷史論壇或QQ群中。

第二階段是小組交流。兩人備課團隊利用QQ進行交流,對兩個教學設計進行對比分析,討論亮點和不足,互相借鑒,彼此啟發,在觀點碰撞中進一步明確課標的要求、教材的意圖、教學目標的方向和教學設計的原則。

第三階段是小組共備。在個人初備和互相交流的基礎上,在網絡教室中召開以小組備課為主的團隊研修活動。每個小組的兩位教師通過面對面研討和網絡交流,再進行深入集體備課,取長補短,整合思路,合二為一,最終形成一個完整的教學設計,并上傳到歷史論壇中。

第四階段是組間點評。先通過抽簽確定互相點評的兩個小組,然后在論壇中互相進行教學設計的分析和點評,并通過QQ討論組一起交流討論。

第五階段是完善設計。組間點評后,每個小組整理出論壇或QQ群中交流的問題,再進一步討論其他組給予的建議,選擇采納,修改和完善設計。

第六階段是陳述展示。召開第二次集體教研活動,每組依次上臺陳述教學設計整體思路、展示亮點設計和進行反思總結。活動后,把展示的設計成果上傳到論壇中,大家繼續進行點評和交流。

在這個長程的集體備課活動中,充分發揮了QQ討論組和網絡論壇交流的互動性和及時性,讓青年教師在短時間內完成了在現實備課中很少能夠完成的六個階段的研討任務。這樣的活動讓教師們在體驗中學會了利用網絡進行同伴互助、促進專業發展的方法,有效提高了網絡環境下的教學實戰能力。

三、網絡工具促成視頻教研,

同步教學促進反思重建

很多鄉鎮學校地處偏遠、規模較小,初中歷史教師較少,校內的學科教研活動很難有效開展,到城區參加各類培訓和教研活動也難免舟車勞頓,而且時效性不足,很難及時解決日常的教學問題。為了重點扶持鄉鎮學校,張店區教研室探索嘗試了一種新型教研模式——雙向視頻教研,借助QQ群進行網絡視頻教研,經常與鄉鎮青年教師進行問題研討和集體備課。

組織網絡視頻教研的基本策略:聚焦問題、理論引領、案例研討、實踐反思、體驗內化。即以問題研究作為任務驅動,讓教師們“做中學、學中研、研中悟”。每次視頻教研都精心設計和實施,一般需經歷以下三個步驟。

一是前置準備。如筆者首先通過聽課調研,了解每個參與研討教師的教學情況,再進行評課交流,根據發現的關鍵問題確定研討主題,選擇材料或案例,設計研討方案;然后讓教師們針對研討問題,在論壇中初步交流;最后筆者匯總網絡研討的情況,整理出共性問題,細化方案,對視頻教研的過程和內容做出詳細設計和規劃安排。

二是視頻研討。利用QQ討論組“視頻電話”功能進行視頻研討。第一個環節是主題發言,每個教師根據研討主題,對初次教學設計和評課后改進的二次教學設計進行對比評析,總結收獲,反思不足,明確改進教學的措施,也提出問題和困惑。第二個環節是話題交流,針對論壇初步交流中的話題,再通過視頻進行討論,互相交流,在頭腦風暴中找到解決問題的辦法。

三是行動跟進。把研討過程資料形成教研資源包上傳網盤和論壇,以便教師共享學習;參與視頻教研的教師及時回帖交流收獲和困惑。

通過以上活動可以看出,視頻教研有四個好處:一是打破了時間和空間的限制;二是加強了教研的時效性和針對性;三是促進了教師的自我反思和教學重建;四是促進了資源共享、智慧碰撞和共享。總之,視頻教研可以打破時空限制,較好地解決現實中鄉鎮學校教師教研需求難以滿足和問題解決不及時的問題,極大提高了教研效率和時效性。

四、微課視頻實現翻轉教研,

研訓一體提高研修實效

為了提高教師培訓效果,有必要遵循“知行合一”的原則,堅持教師研修有過程、有體驗。而網絡論壇、微課的出現,就提供了這樣的可能。

青年教師課堂微技能培訓“課堂導入設計”主題研修活動就是利用微課和翻轉課堂的方式進行的。

第一階段是網絡自學。如筆者先把《課堂導入如何“抓人”》的講座錄制成微課,傳到歷史論壇中,并提出網絡研修任務和設計要求。之后幾天,團隊成員通過觀看微課學習導入的作用和設計方法。

第二階段是體驗設計。教師根據自學情況,設計出導入片段課,并把設計和課件發到論壇上;大家瀏覽學習和相互點評;然后各位教師根據回帖意見,進行初步修改。

第三階段是展示交流。組織集體研修活動,每位青年教師上臺進行課堂導入片段課的展示,并現場互相點評交流。最后總結出課堂導入的設計原則和作用,并匯總研修成果。

由以上可見,利用網絡論壇、微課,可在有限的時空內實現“培訓—體驗—研討—實踐”的研訓一體過程,讓培訓前置,讓學習效果“行為化”,讓教師真正“在學中做,做中學,做中研,研中悟”。

五、論壇交流擴大教研成果,

線性及時解決教學問題

為了能夠將教研成果迅速推廣給廣大教師,形成輻射作用,充分發揮論壇的交流功能,通過發起“課例賞析”“對比設計評析”等帖子,將一對一的教研迅速擴展成多對多,將一個教師的問題解決方案在交流中推廣給廣大教師,讓更多教師學習借鑒,及時解決現實問題。

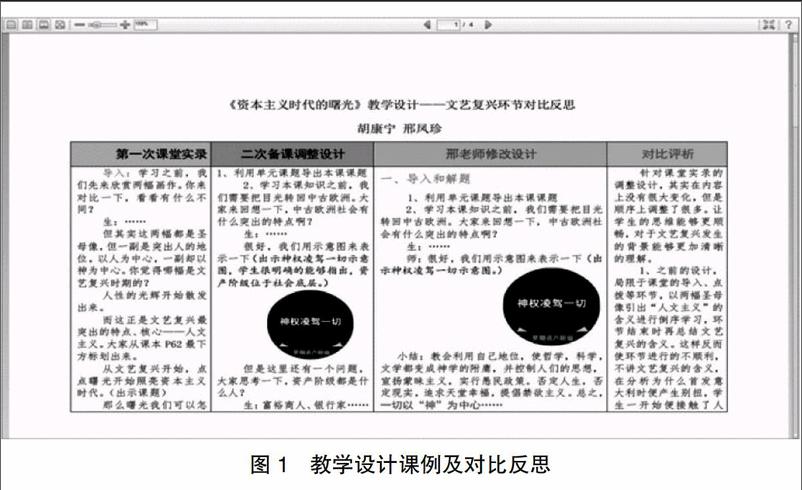

如筆者到學校調研時,聽了一位青年教師上的“資本主義時代的曙光”一課。這位教師非常注重知識要素的呈現和建構,雖然設計了學生探究活動,但活動指向記憶效果,依然是死記硬背,不能使學生形成整體認知。而這個問題不是個例,它廣泛存在于青年教師中。于是,筆者利用網絡論壇組織了一次“資本主義時代的曙光”對比設計評析活動,以引發教師們的思考和教學改進。

聽評課后,這位青年教師根據評課意見進行了第二次教學設計,課堂實施后又通過QQ與筆者交流了上課情況。筆者感覺兩次設計都還不太理想,于是親自進行了設計修改。上課教師針對自己兩次設計和筆者修改后的設計,進行了對比評析和反思。之后,筆者將三個設計和教師的反思利用表格呈現(見圖1),傳到論壇中,發起了網絡研討。青年教師們紛紛參與回帖,對三個設計進行分析和點評,還有很多教師再次進行設計,并把自己的設計與前面設計進行對比評析。教研員和骨干教師隨時關注研討,對這些交流回帖隨時點評,肯定亮點,指出不足,提出建議。

借助這樣的教研,教師們在體驗設計、對比評析、網絡交流中對教學進行了深入思考,也提高了教學設計能力和反思能力。不僅如此,利用網絡進行的對比設計評析活動,更有效擴大了教研成果,讓一對一的教研擴展到更大范圍,讓更多的教師從中受益。可見,網絡教研實現了在線式研討和交互式切磋,使專業引領超時空放大,有效助推了青年教師的專業成長。

六、網絡教研伴隨賽課過程,

實現以賽促研、以賽帶訓

優質課比賽、錄像課比賽也是教研中的常規活動,而以往這樣的活動就是單純的比賽,教師上課、評委打分、公布結果,大家的注意力都集中在比賽和結果上,影響的大概只有參與比賽的教師。為了節省時間、空間,提高教研實效,擴大教研受益范圍,張店區教研室不斷創新比賽形式,利用網絡論壇、網絡教研實現了“以賽帶訓”“以賽促研”。

以2013年初中歷史優質課比賽和“百人百課”評選為例。第一個環節是賽前培訓。先是教研員把“優秀課例”“學習資源”“培訓要求”“參賽流程”等說明上傳論壇,然后是參賽教師根據論壇內容進行自學,學習優秀課例和教學理論等,進行課例賞析,為自己的課堂設計做好準備。其他教師也可以參與學習和網上交流。第二個環節是初賽和復賽。通過教學設計陳述和課堂授課,完成比賽主要過程。第三個環節是網絡研討。一是將比賽的錄像、教學設計和課件等傳到網絡論壇中,供所有教師觀看、點評,并且教師可以在網上給自己喜歡的課堂投票。二是針對比賽課堂中出現的關鍵問題,發起問題研討的帖子,大家一起交流,尋找最佳解決方式,并達成共識。最后一個環節是資源共享。將優質課的成果放到云盤中,供所有教師下載保留、學習和使用。

這樣,通過論壇學習、網絡交流,就把一次比賽的影響擴大到所有教師,并且讓更多的教師參與到課例評析中,也就把一次比賽變成了培訓和教研活動,從而很好地實現了“以賽帶訓”“以賽促研”。

網絡教研不是教育網站、教學論壇和教育博客等平臺的簡單疊加,而是互聯網技術對于教研的全面服務和深度改造。網絡教研使一對多、多對多的及時研討、頭腦風暴、資源共享成為可能;使教研活動介入教學全程,貫穿在教師教學設計、教學實施、教學反思、教學評價的各個環節,可以長流水不斷線地與教學同步進行;增強了教師參與教研的自主性、回應解決問題的及時性和實現互動交流的廣泛性。總之,網絡教研是一種非常適應時代要求的教研方式,是常規教研方式的有益補充,是青年教師專業發展的助推器。

(責任編輯 張慧籽)