國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究的可視化分析

武同雁

〔摘 要〕 本文以CiteSpace II為工具,以Web of Science中的相關(guān)文獻(xiàn)為信息源,采用可視化分析方法,對(duì)國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究領(lǐng)域的經(jīng)典文獻(xiàn)、重要作者、重要期刊和研究熱點(diǎn)進(jìn)行了定量分析與可視化呈現(xiàn),以期能對(duì)我國(guó)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的研究有所啟發(fā)。

〔關(guān)鍵詞〕 機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù);信息可視化;CiteSpace II

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2017.08.023

〔中圖分類號(hào)〕G255.76 〔文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼〕A 〔文章編號(hào)〕1008-0821(2017)08-0161-06

〔Abstract〕Taking the CiteSpace II as the tool,getting the data from the Web of Science,and using the method of information visualization,the paper made the analysis of the research on foreign institutional repository from the aspects of classic papers,important authors,important journals and hot topics.

〔Key words〕 institutional repository;information visualization;CiteSpace II

隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字化技術(shù)的迅速發(fā)展,大量數(shù)字資源急劇增長(zhǎng),如何對(duì)這些有價(jià)值的學(xué)術(shù)資源進(jìn)行有效管理,成為圖書(shū)館在數(shù)字科研時(shí)代面臨的新挑戰(zhàn)。同時(shí),期刊價(jià)格的持續(xù)上漲,造成了“學(xué)術(shù)交流危機(jī)”日益嚴(yán)重,學(xué)術(shù)界呼喚新的學(xué)術(shù)交流途徑。進(jìn)入新世紀(jì)后,機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的出現(xiàn)為學(xué)術(shù)交流提供了一種新的選擇[1]。

機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)一經(jīng)問(wèn)世便受到了各界的廣泛關(guān)注,呈現(xiàn)出理論研究與實(shí)踐建設(shè)齊頭并進(jìn)的局面,先后涌現(xiàn)出ePrints、DSpace、Fedora等用于機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的系統(tǒng)平臺(tái),各個(gè)國(guó)家及相關(guān)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)不斷推出促進(jìn)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)發(fā)展的相關(guān)政策,瑞典發(fā)布了《瑞典開(kāi)放存取先導(dǎo)計(jì)劃》(national open access initiative),以最大限度地推動(dòng)瑞典高校及科研機(jī)構(gòu)的科研成果實(shí)現(xiàn)免費(fèi)開(kāi)放,國(guó)際圖聯(lián)則推出其機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)IFLA Library,中國(guó)科學(xué)院也于2008年開(kāi)始系統(tǒng)推進(jìn)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè),并以其集成服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)中國(guó)科學(xué)院各研究所建立的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)進(jìn)行整合與一站式服務(wù)。經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展,機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)已經(jīng)取得了令人矚目的成績(jī),截至2017年2月,OpenDOAR收錄的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)了2600個(gè)[2],相關(guān)研究文章也不斷涌現(xiàn)。

信息可視化(Information Visualization)是結(jié)合了多個(gè)學(xué)科理論與方法(如數(shù)據(jù)挖掘、圖形學(xué)、人機(jī)交互等)的一種數(shù)據(jù)挖掘方法,通過(guò)利用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)抽象數(shù)據(jù)的交互式可視表示,可視化技術(shù)可以有效揭示出信息之間的關(guān)系和信息中隱藏的本質(zhì)規(guī)律。本文采用信息可視化方法,對(duì)國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析,以便于挖掘隱藏在數(shù)據(jù)背后的知識(shí)內(nèi)涵,快速借鑒國(guó)際前沿性研究成果。

1 數(shù)據(jù)來(lái)源與可視化工具

本文研究數(shù)據(jù)來(lái)源于Web of Science,數(shù)據(jù)庫(kù)選擇為SCI-Expanded, SSCI, A&HCI三個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù),文獻(xiàn)類型限定為Article, Review和Proceeding Papers,語(yǔ)種限定為英語(yǔ),檢索并請(qǐng)說(shuō)得到機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的相關(guān)文獻(xiàn)357篇。

CiteSpace II是由美國(guó)德雷克賽爾大學(xué)(Drexel University)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院的陳超美博士開(kāi)發(fā)的免費(fèi)軟件,利用該軟件可以將知識(shí)和信息中引人注目的最前沿領(lǐng)域和學(xué)科制高點(diǎn),以可視化的圖像直觀地展現(xiàn)出來(lái),幫助人們挖掘、分析和現(xiàn)實(shí)科學(xué)知識(shí)以及它們之間的相互關(guān)系,并能夠較為直觀地識(shí)別學(xué)科前沿的演進(jìn)路徑及學(xué)科領(lǐng)域的重要文獻(xiàn)[3][4]。為了解近年來(lái)國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究的總體情況,本文即利用該軟件,通過(guò)文獻(xiàn)共被引、作者共被引、期刊共被引以及關(guān)鍵詞聚類等途徑,并結(jié)合文獻(xiàn)計(jì)量方法,對(duì)國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究的整體情況進(jìn)行定量分析與可視化呈現(xiàn)。

2 結(jié)果分析

2.1 經(jīng)典文獻(xiàn)分析

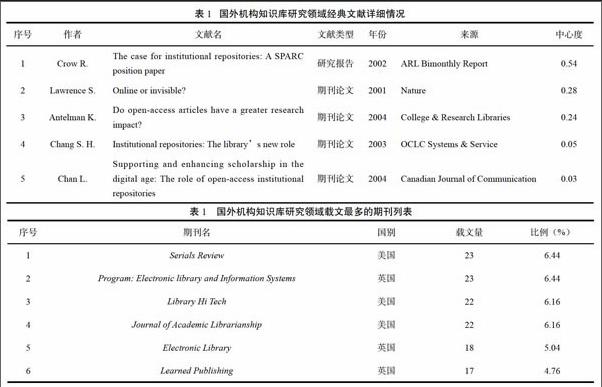

經(jīng)典文獻(xiàn)是一個(gè)研究領(lǐng)域中非常重要的文獻(xiàn),不僅體現(xiàn)在其被引頻次高,同時(shí)中心度也高,即處在整個(gè)研究領(lǐng)域中較為核心的位置。通過(guò)運(yùn)行CiteSpace II,選擇文獻(xiàn)共被引(Cited Reference)為節(jié)點(diǎn),得到機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究中經(jīng)典文獻(xiàn)的可視化圖譜,如圖1及表1所示:

從上述圖表中可以看出,有5篇文獻(xiàn)的中心度和被引頻次較為突出,其中被引頻次和中心度最高的文獻(xiàn)是Crow發(fā)表的“The case for institutional repositories: A SPARC position paper”,該文是機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究領(lǐng)域中具有奠基意義的重要文獻(xiàn),在該文中,Crow詳細(xì)論述了機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)出現(xiàn)的背景、定義、作用、基本組成部分,影響以及建設(shè)中應(yīng)該注意的問(wèn)題等基礎(chǔ)理論[5],因此被研究人員廣泛引用也就在情理之中了;Lawrence在2001年首次指出,科研人員通過(guò)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)、學(xué)科知識(shí)庫(kù)等途徑進(jìn)行自存儲(chǔ)可大幅提高論文的被引頻次,他以119,924篇計(jì)算機(jī)科學(xué)領(lǐng)域的會(huì)議文獻(xiàn)為樣本,發(fā)現(xiàn)自存儲(chǔ)論文的篇均被引率為7.03,非自存儲(chǔ)論文為2.74,自存儲(chǔ)論文具有顯著的引用優(yōu)勢(shì)[6]。Lawrence的研究結(jié)論引發(fā)了一場(chǎng)大范圍的關(guān)于自存儲(chǔ)能否提高論文被引頻次的討論,不少學(xué)者以多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的文獻(xiàn)為研究樣本展開(kāi)了實(shí)證分析,其中Antelman的研究成果具有較大的影響力,作者以哲學(xué)(Philosophy)、政治學(xué)(Political science)、電子與電氣工程(Electrical and electronic engineering)和數(shù)學(xué)(Mathematics)等4個(gè)學(xué)科領(lǐng)域2017篇文獻(xiàn)為樣本,對(duì)其自存儲(chǔ)情況和被引情況進(jìn)行了比較分析,發(fā)現(xiàn)自存儲(chǔ)論文比率分布在17%-69%之間,引用優(yōu)勢(shì)在145%-191%之間[7];Chang以O(shè)CLC Systems & Service特邀編輯的身份發(fā)表了名為“Institutional repositories: The librarys new role”的論文,該文重點(diǎn)探討了機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)對(duì)圖書(shū)館的影響以及圖書(shū)館的應(yīng)對(duì)策略,指出圖書(shū)館應(yīng)采取加強(qiáng)對(duì)館員數(shù)字資源管理能力的培訓(xùn)、制定機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)政策與管理制度等措施[8],該文對(duì)之后關(guān)于機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)與圖書(shū)館關(guān)系的探討產(chǎn)生了較為重要的影響。此外,Chan發(fā)表的“Supporting and enhancing scholarship in the digital age: The role of open-access institutional repositories”主要探討了機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)對(duì)學(xué)術(shù)交流的重要影響[9],也成為關(guān)于機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)對(duì)學(xué)術(shù)交流影響研究中的代表作。

2.2 重要作者分析

對(duì)于一個(gè)領(lǐng)域而言,發(fā)表論文數(shù)量多的作者、被引頻次高的作者以及處于研究中心位置的作者都應(yīng)該算作是重要作者。據(jù)統(tǒng)計(jì),發(fā)表論文數(shù)量最多的是來(lái)自印第安納大學(xué)(Indiana University)的Xia JF和馬來(lái)西亞馬來(lái)亞大學(xué)(University of Malaya)的Abrizah A,均發(fā)表文獻(xiàn)9篇,Xia JF主要關(guān)注機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的評(píng)價(jià)問(wèn)題,包括機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建以及實(shí)證調(diào)查分析等內(nèi)容;Abrizah A主要就機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)發(fā)展對(duì)學(xué)術(shù)出版的影響以及科研人員對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的態(tài)度、存儲(chǔ)意愿等方面展開(kāi)研究。

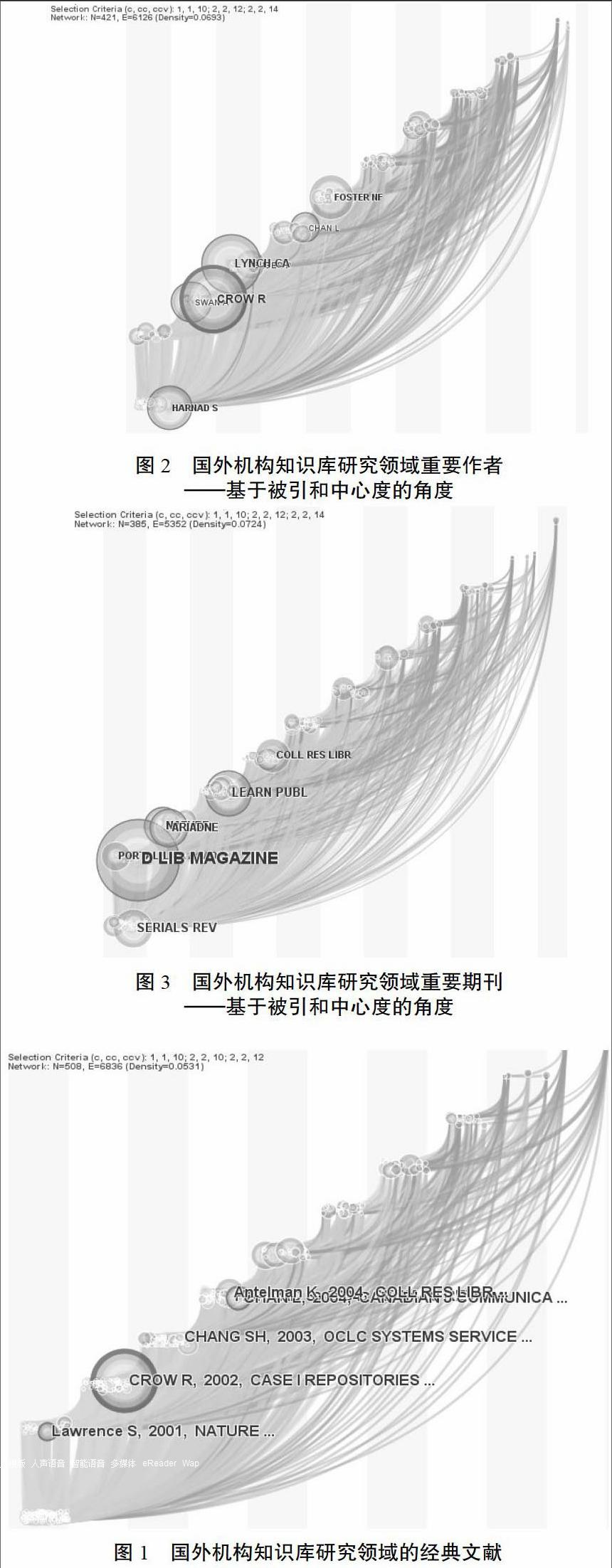

中心度反映的是某節(jié)點(diǎn)在網(wǎng)絡(luò)中的重要性程度的一個(gè)重要指標(biāo),通過(guò)運(yùn)行CiteSpace II,選擇作者共被引(Cited Author)為節(jié)點(diǎn),既可從被引和中心度的角度反映出作者的重要程度。具體如圖2所示:

從圖2可以看出,中心度較高的作者分別是Crow R, Lynch CA, Harnad S, Chan L, Foster NF 和Suber P等6人,這些作者也是本領(lǐng)域中的重要作者。Crow R和Lynch CA是機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)基礎(chǔ)理論研究的先驅(qū),先后發(fā)表了多篇具有重要影響力的研究論文/報(bào)告;Harnad S的研究興趣則為學(xué)術(shù)出版和開(kāi)放存取,他先后創(chuàng)辦了開(kāi)放存取期刊Psycoloquy、知名的學(xué)科知識(shí)庫(kù)CogPrints和美國(guó)科學(xué)家開(kāi)放存取論壇(American Scientist Open Access Forum),雖然Harnad S的研究興趣不局限在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù),但其研究成果對(duì)該領(lǐng)域的研究產(chǎn)生了重要影響。此外,通過(guò)對(duì)原始數(shù)據(jù)的進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),雖然Chan L, Foster NF和Suber P發(fā)表的文獻(xiàn)數(shù)量較少,但都發(fā)表了影響較大的文獻(xiàn),因此能夠成為本領(lǐng)域的重要作者,如Foster NF在2005年即發(fā)表了關(guān)于科研人員對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的態(tài)度及采納意愿的文章,這對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)用戶行為研究與資源建設(shè)研究產(chǎn)生了重要影響。

2.3 重要期刊分析

一個(gè)領(lǐng)域中的重要期刊,不僅是那些發(fā)表論文多的期刊,更應(yīng)該是發(fā)表了具有重要影響力的期刊。據(jù)統(tǒng)計(jì),發(fā)表論文最多的期刊是Serials Review和Program: Electronic library and Information Systems,均發(fā)表論文23篇,占總數(shù)的6.44%。發(fā)表文獻(xiàn)最多的6份期刊如表1所示:

通過(guò)運(yùn)行CiteSpace II,選擇期刊共被引(Cited Journal)為節(jié)點(diǎn),得到結(jié)果如圖3所示:

從圖3可以看出,基于被引和中心度的角度,D-Lib Magazine, Serials Review, Learned Publishing, College & Research Library, Nature, Ariadne, Portal: Libraries and the Academy等7份期刊表現(xiàn)較為出色。其中,Serials Review和Learned Publishing發(fā)表論文的數(shù)量也排在前2位,是國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究領(lǐng)域名副其實(shí)的重要期刊。D-Lib Magazine和Ariadne則都是開(kāi)放存取期刊,尤其是D-Lib Magazine持續(xù)刊載了多篇機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究領(lǐng)域的相關(guān)論文,雖然該刊沒(méi)有被Web of Science收錄,因此在載文統(tǒng)計(jì)中其價(jià)值無(wú)從體現(xiàn),但從被引和中心度的角度卻證實(shí)了其在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究領(lǐng)域的重要地位。此外,College & Research Library, Nature和Portal: Libraries and the Academy也發(fā)表了一些具有較大影響力的論文。因此本文將上述發(fā)表論文數(shù)量較多和影響力較大的11份期刊稱為國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究領(lǐng)域的重要期刊。

2.4 研究熱點(diǎn)分析

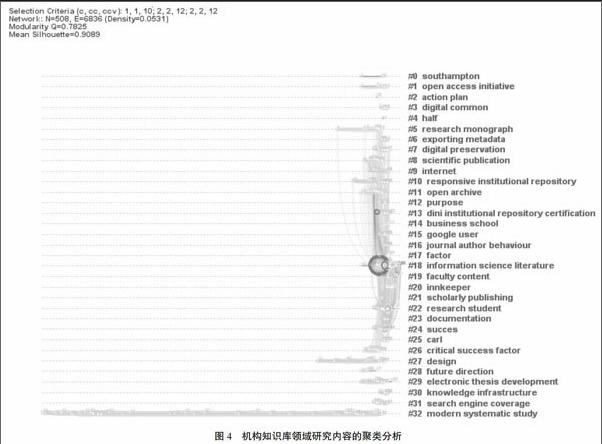

關(guān)鍵詞在一篇文章中所占的篇幅雖然不大,但卻是文章主題的概括與凝練,同時(shí)參考文獻(xiàn)也能在一定程度上反映研究的興趣所在。因此對(duì)關(guān)鍵詞和參考文獻(xiàn)進(jìn)行分析,可以確定某一個(gè)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。本文通過(guò)運(yùn)行CiteSpace II軟件,對(duì)關(guān)鍵詞和參考文獻(xiàn)進(jìn)行聚類分析,得到結(jié)果如圖4所示:

通過(guò)圖4可以看出,國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的基礎(chǔ)理論研究、用戶研究、評(píng)價(jià)研究、資源建設(shè)研究以及實(shí)踐建設(shè)研究是本領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)問(wèn)題。

1)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的基礎(chǔ)理論研究,作為一個(gè)21世紀(jì)才出現(xiàn)的新生事物,對(duì)其基礎(chǔ)理論進(jìn)行重點(diǎn)探討也在情理之中,與此相關(guān)的聚類包括#1 open access initiative(開(kāi)放存取先導(dǎo)計(jì)劃)、#8 scientific publication(科研出版物)、#9 Internet(因特網(wǎng))、#10 responsive institutional repository(機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù))、#11 open archive(開(kāi)放存取文檔)、#21 scholarly publishing(學(xué)術(shù)出版)、#28 future direction(未來(lái)發(fā)展方向)等7類。據(jù)此可看出國(guó)外機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的基礎(chǔ)理論研究主要包括機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的定義、特征、影響以及未來(lái)發(fā)展等方面,如Lynch詳細(xì)闡述了機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的定義、特征、重要性、影響、建設(shè)中應(yīng)該注意的問(wèn)題及未來(lái)發(fā)展方向,他指出,機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)不應(yīng)該只是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)或硬件的組合,而是學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)利用各種研究成果為科研人員提供的一種服務(wù),其未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹嵌鄼C(jī)構(gòu)開(kāi)展合作的聯(lián)邦式機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)(federated institutional repository)[10];Oppenheim詳細(xì)分析開(kāi)放存取期刊和機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)對(duì)數(shù)字出版的影響,他指出,雖然現(xiàn)在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的出現(xiàn)還不足以對(duì)出版體系產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,但在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)將迅速發(fā)展,并最終對(duì)學(xué)術(shù)出版體系產(chǎn)生重要影響[11]。

2)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的用戶研究,機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的發(fā)展離不開(kāi)用戶(科研人員)的支持,因?yàn)闄C(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)中的資源全部都來(lái)自于科研人員。與此相關(guān)的聚類包括#12 purpose(目的)、#15 google user (google用戶)、#16 journal author behavior(作者行為)、#19 faculty content(機(jī)構(gòu)成員的研究成果)、#22 research student(學(xué)生)等5類。如Kim以社會(huì)交換理論(Social Exchange Theory)為理論基礎(chǔ),構(gòu)建了一個(gè)科研人員在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)中進(jìn)行自存儲(chǔ)的激勵(lì)因素模型,該模型包括成本、收益、內(nèi)在激勵(lì)因素和個(gè)人成長(zhǎng)經(jīng)歷等4個(gè)方面的因素,結(jié)果表明這些因素都會(huì)對(duì)科研人員是否接受機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)產(chǎn)生重要影響[12];Serrano-Vicente等人發(fā)現(xiàn),科研人員對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的認(rèn)知度較高,大多數(shù)科研人員均了解機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的意義,但參與度不夠理想,多數(shù)科研人員均沒(méi)有在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)存儲(chǔ)資源的經(jīng)歷,同時(shí)科研人員對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的認(rèn)知度和參與度均存在著學(xué)科差異[13]。

3)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)評(píng)價(jià)研究,隨著機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)數(shù)量的迅速增加,如何對(duì)其進(jìn)行有效評(píng)價(jià),成為學(xué)者們關(guān)注的話題。與此相關(guān)的聚類包括#17 factor(因素)、#24 success(成功)、#26 critical success factor(關(guān)鍵成功因素)等3類。如Westell提出了機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)的8個(gè)關(guān)鍵成功因素,分別是強(qiáng)制政策、契合學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的整體規(guī)劃、資金模式、與數(shù)字化中心的關(guān)系、互操作性、評(píng)價(jià)機(jī)制、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的支持度和資源長(zhǎng)期保持策略[14];Kim 則構(gòu)建了一個(gè)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的綜合評(píng)價(jià)模型,該模型包括4個(gè)方面,分別是內(nèi)容、系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)、用戶及提交者以及管理與政策,作者通過(guò)韓國(guó)的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)對(duì)此模型進(jìn)行了實(shí)證研究[15]。

4)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的資源建設(shè)研究,機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)過(guò)程中一個(gè)非常關(guān)鍵的問(wèn)題便是其資源建設(shè)問(wèn)題,機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)只有為科研人員提供高質(zhì)量的學(xué)術(shù)資源,其價(jià)值才會(huì)得到充分體現(xiàn),因此該主題受到了相關(guān)研究人員的重點(diǎn)關(guān)注。與此相關(guān)的聚類包括#6 exporting metadata(獲取元數(shù)據(jù))、#7 digital preservation(數(shù)字資源保存)、#29 electronic thesis development(學(xué)位論文的資源建設(shè))、#30 knowledge infrustructure(知識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施)和#31 search engine coverage(搜索引擎覆蓋率)等5類。據(jù)此也可以看出這一主題的研究?jī)?nèi)容包括數(shù)字資源的組織、數(shù)字資源的長(zhǎng)期保存、特殊數(shù)字資源建設(shè)以及數(shù)字資源利用等內(nèi)容。如Markland利用GoogleScholar和Google兩個(gè)搜索引擎對(duì)英國(guó)境內(nèi)的26個(gè)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)資源進(jìn)行了檢索,期望通過(guò)搜索引擎對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)資源的覆蓋率來(lái)探討其利用問(wèn)題,結(jié)果表明,搜索引擎科研較好地查找機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)中的數(shù)字資源,但排在首位的并不一定是最相關(guān)的檢索結(jié)果,因此還需要科研人員做一定的鑒別才可以[16]。

5)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)實(shí)踐建設(shè),整體而言,機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)研究呈現(xiàn)出理論研究與實(shí)踐建設(shè)共同發(fā)展的局面,因此對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)實(shí)踐建設(shè)中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行探討也成了本領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。與此相關(guān)的聚類包括#0 southampton(南安普頓)、#2 action plan(實(shí)施計(jì)劃)、#14 business school(商科學(xué)校)、#25 carl(加拿大研究圖書(shū)館協(xié)會(huì))等4類。如Doctor對(duì)印度一所商科學(xué)校的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)情況及科研人員的接受度進(jìn)行實(shí)證調(diào)研,結(jié)論認(rèn)為在該校建設(shè)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)是可行的[17];網(wǎng)絡(luò)信息聯(lián)盟(Coalition for Networked Information, CNI)、英國(guó)聯(lián)合信息系統(tǒng)委員會(huì)(UK Joint Information Systems Committee, JISC與及荷蘭SURF基金(SURF Foundation in the Netherlands)則于2005年對(duì)美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等13個(gè)國(guó)家的機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)實(shí)踐建設(shè)情況進(jìn)行了大范圍的調(diào)查與分析,結(jié)果表明機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)建設(shè)已經(jīng)受到各國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)的重視[18]。

3 總結(jié)

綜上所述,機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)作為一個(gè)新生事物,其相關(guān)問(wèn)題受到了學(xué)界的廣泛關(guān)注,在國(guó)外已經(jīng)形成了以Crow等人為代表的核心作者,以Serials Review和D-Lib Magazine為代表的核心期刊,并在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)基礎(chǔ)理論、評(píng)價(jià)、用戶行為及實(shí)踐建設(shè)等方面展開(kāi)了研究。相比之下,國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的建設(shè)起步較晚,發(fā)展程度也相對(duì)較低,在研究的廣度與深度方面與國(guó)外相關(guān)研究還存在著一定的差距。總體而言,國(guó)外相關(guān)研究可以從以下幾個(gè)方面對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)研究及實(shí)踐建設(shè)提供啟示:

1)國(guó)外不少相關(guān)研究都采取理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式開(kāi)始,即在機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)實(shí)踐建設(shè)工作的基礎(chǔ)之上,開(kāi)展調(diào)查等實(shí)證研究,并據(jù)此對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的發(fā)展進(jìn)行分析,提出具有針對(duì)性的建議。同時(shí),由于國(guó)外有眾多項(xiàng)目如DRIVER等多個(gè)項(xiàng)目支持機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)的發(fā)展,因此也有相關(guān)研究是對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行介紹與總結(jié)。而我國(guó)由于機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)實(shí)踐建設(shè)不夠理想,因此大多數(shù)研究還停留在理論探討或者對(duì)國(guó)外研究進(jìn)展介紹等層面。因此,在今后的研究中,有必要拓展研究廣度與深度,提升研究質(zhì)量。

2)從研究熱點(diǎn)方面來(lái)看,國(guó)外的研究已經(jīng)從更廣的角度對(duì)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)相關(guān)問(wèn)題展開(kāi)探討,其研究主題也從基礎(chǔ)理論研究演進(jìn)至用戶行為、機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)評(píng)價(jià)及實(shí)踐建設(shè)等方面,而國(guó)內(nèi)相關(guān)研究則顯得角度較為單一。因此今后的發(fā)展過(guò)程中,需要重視研究主題的進(jìn)一步拓展,以保證相關(guān)研究的可持續(xù)發(fā)展。

3)目前國(guó)外研究已經(jīng)進(jìn)入到了機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)實(shí)踐建設(shè)引領(lǐng)理論研究的階段,如何解決建設(shè)中諸如系統(tǒng)平臺(tái)構(gòu)建、資源內(nèi)容建設(shè)、機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)可持續(xù)發(fā)展、用戶行為等方面的問(wèn)題,是相關(guān)研究關(guān)注的重點(diǎn)。國(guó)內(nèi)的研究則顯得與實(shí)踐建設(shè)較為脫節(jié),實(shí)踐建設(shè)明顯跟不上理論研究的步伐,只有中國(guó)科學(xué)院等少數(shù)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的實(shí)踐建設(shè)取得了不錯(cuò)的成績(jī)。因此,未來(lái)有必要大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)知識(shí)庫(kù)實(shí)踐建設(shè),以達(dá)到理論研究與實(shí)踐建設(shè)齊頭并進(jìn)的局面。

參 考 文 獻(xiàn)

[ 1 ] 董文鴛,袁順波. 聚集學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)知識(shí)的中心:機(jī)構(gòu)庫(kù)(Institutional Repository)探析[J]. 圖書(shū)館雜志,2005,24(8):51-55,59

[ 2 ] OpenDOAR.[EB/OL] [2017-02-06] http://www.opendoar.org

[ 3 ] Chen C.,CiteSpace II:Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57(3):359–377

[ 4 ] 周金俠. 基于CiteSpace II的信息可視化文獻(xiàn)的量化分析[J]. 情報(bào)科學(xué),2011,29(1):98-101,112

[ 5 ] Crow R.,The case for Institutional Repositories:A SPARC Position Paper [R/OL] [2017-02-26] http://works.bepress.com/ir_research/7/

[ 6 ] Lawrence,S.,Online or invisible?[J]. Nature,2001,411(6837):521

[ 7 ] Antelman,K.,Do Open-access Articles have a Greater Research Impact?[J]. College & Research Libraries,2004,65(5):372-382

[ 8 ] Chang S. H.,Institutional Repositories:The Librarys New Role[J]. OCLC Systems & Service,2003,19(3):77-79

[ 9 ] Chan L.,Supporting and Enhancing Scholarship in the Digital Gge:The Role of Open-access Institutional Repositories[J]. Canadian Journal of Communication,2004,29(3/4):277-300

[ 10 ] Lynch C. A.,Institutional Repositories:Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age[J]. Portal:Libraries and the Academy,2003,3(2):327-336

[ 11 ] Oppenheim C.,Electronic Scholarly Publishing and Open Access[J]. Journal of Information Science,2008,34(4):577-590

[ 12 ] Kim,J.,Motivations of Faculty Self-archiving in Institutional repositories[J]. The Journal of Academic Librarianship,2011,37(3):246-254

[ 13 ] Serrano-Vicente,R.,Melero,R. et al.,Open Access Awareness and Perceptions in an Institutional Landscape[J]. The Journal of Academic Librarianship,2016,42(5):595-603.

[ 14 ] Westell M.,Institutional Repositories:Proposed Indicators of Success[J]. Library Hi Tech,2006,24(2):211-226

[ 15 ] Kim Y. H.,& Kim H. H..,Development and Validation of Evaluation Indicators for a Consortium of Institutional Repositories:A Case Study of dCollection[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2008,59(08):1282-1294

[ 16 ] Markland M.,Institutional Repositories in the UK:What can the Google User Find There?[J]. Journal of Librarianship and Information Science,2006,38(04):221-228

[ 17 ] Doctor G.,Capturing Intellectual Capital with an Institutional Repository at a Business School in India[J]. Library Hi Tech,2008,26(1):110-125

[ 18 ] Westrienen G. V.,& Lynch C. A.,Academic Institutional Repositories:Deployment status in 13 Nations as of Mid 2005[J]. D-Lib Magazine,2005,11(09) also [2017-02-26]

http://www.dlib.org/dlib/september05/westrienen/09westrienen.html

(本文責(zé)任編輯:郭沫含)

- 現(xiàn)代情報(bào)的其它文章

- 面向數(shù)據(jù)科學(xué)的信息管理和信息系統(tǒng)專業(yè)課程建設(shè)與改革

- 我國(guó)大數(shù)據(jù)交易平臺(tái)的現(xiàn)實(shí)困境及對(duì)策研究

- 富媒體環(huán)境下新一代高校圖書(shū)館戰(zhàn)略規(guī)劃中的知識(shí)管理框架

- 基于大數(shù)據(jù)挖掘與知識(shí)發(fā)現(xiàn)的智慧圖書(shū)館構(gòu)建

- 新一代圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)在學(xué)術(shù)圖書(shū)館聯(lián)盟的應(yīng)用研究

- 面向科研信息資源整合的元數(shù)據(jù)協(xié)同方法研究