新型城鎮化背景下農村生活污水處理居民支付意愿研究

——以江西省農村生活污水處理為例

陳紹軍,任 毅,曹志杰

(河海大學公共管理學院,江蘇 南京 211100)

新型城鎮化背景下農村生活污水處理居民支付意愿研究

——以江西省農村生活污水處理為例

陳紹軍,任 毅,曹志杰

(河海大學公共管理學院,江蘇 南京 211100)

通過對世界銀行貸款江西省農村污水處理工程項目的實際調研,分析了農村生活污水處理的居民支付意愿現狀,以及性別、年齡、職業、受教育程度、家庭收入等影響農村生活污水處理居民支付意愿的因素,并提出相關應對之策,以穩定并提高農村生活污水處理的居民支付意愿,為污水處理項目的可持續運營提供支持。

農村;生活污水;處理;支付意愿;江西省

隨著我國城鄉一體化進程的不斷加快,農村經濟在逐步發展的同時,居民生活污水排放量也在日益增加,生活污水排放所產生的問題逐漸顯現出來。根據住房和城鄉建設部2015年城鄉建設統計公報,截止2015年末全國只有11.4%的行政村對生活污水進行了處理,其中重要的原因之一是我國農村地區目前仍主要依靠原有的簡陋排水管道排放污水,而系統的污水收集與處理設施嚴重缺失[1]。從城、鎮、村各自數據來看,2015年末我國城市共有污水處理廠1 943座,排水管道長54.0萬km,污水處理率達91.90%;縣城共有污水處理廠1 599座,排水管道長16.8萬km,污水處理率85.22%。由此可以發現,城市、縣城與農村之間的污水處理水平有較大的差距,這既是國家發展政策傾斜的結果,也是農村本身污水處理建設難度大、范圍廣、所需資金投入多的原因。

近年來,我國逐漸重視對農村污水的處理,2015年,國務院《水污染防治行動計劃》中提出:“到2020年,新增完成環境綜合整治的建制村13萬個。以縣級行政區域為單元,實行農村污水處理統一規劃、統一建設、統一管理,有條件的地區積極推進城鎮污水處理設施和服務向農村延伸”[2]。筆者參與調研的“世界銀行貸款江西省城鄉供水一體化及農村污水處理工程項目”包含了農村污水處理的建設;此外,世界銀行貸款項目需要對其受益群體進行社會影響評價,其中包含了居民支付意愿調查。筆者在調查中發現,污水處理的支付意愿與供水的支付意愿相差很大,是公眾參與與自我需求間的一種權衡結果。

雖然我國農村整體污水處理設施的建設還需要較長時間的發展,但是上海、江蘇等多個地區的城鄉結合部已經率先開始了農村污水處理的探索和試驗[3],并取得了良好的效果。國家也開始提倡各地政府利用各種資金和機會進行農村污水處理的建設,其中世界銀行貸款便是其中的一種。

“環境問題實際上是社會問題,是特定社會結構與社會過程的產物”[4]。筆者認為,生活污水的直接產生者——農村居民,在污水處理中的參與對污水處理效果有著重要的影響,其中最重要的便是參與到污水處理的后期運營和維護資金的聚集中,即繳納污水處理費[5]。本文支付意愿的調查結果會對已建和將要建成的污水處理設施農村地區生活污水處理費的收集提供一定的理論依據。

1 項目簡介

1.1 背景

“世界銀行貸款江西省農村污水處理工程項目”是“世界銀行貸款江西省城鄉供水一體化及農村污水處理工程項目”中的子項目,項目的申請是由于江西省“十三五規劃”的推動。江西省“十三五規劃”提出要保障農村居民的飲水安全和營造健康的水環境,從而打造現代農業強省,將農村供水及污水治理作為首要任務,目標是2020年底全省自來水供應覆蓋農村人口的90%左右,而縣級污水處理率達到85%,縣級以下農村地區的污水處理得到實質性的改善。

江西省申請利用世界銀行貸款實施“世界銀行貸款江西省城鄉供水一體化及農村污水處理工程項目”,污水處理工程項目的設計采取“以需求為導向,結合當地中、長期發展規劃為目標”的原則,通過新建污水處理設施、鋪設污水管道提高農村污水處理能力。

1.2 調研方式

2016年12月對江西省修水縣、永新縣和南豐縣下屬的5個鄉鎮9個社區/村委會進行實地調研,鑒于調研地區部分居民文化水平較低,為增加樣本普及率和代表性,主要以座談會及深度訪談,輔以問卷的方法了解農村污水處理中居民的支付意愿現狀及相關的影響因素。本次調研共計回收104份有效問卷。

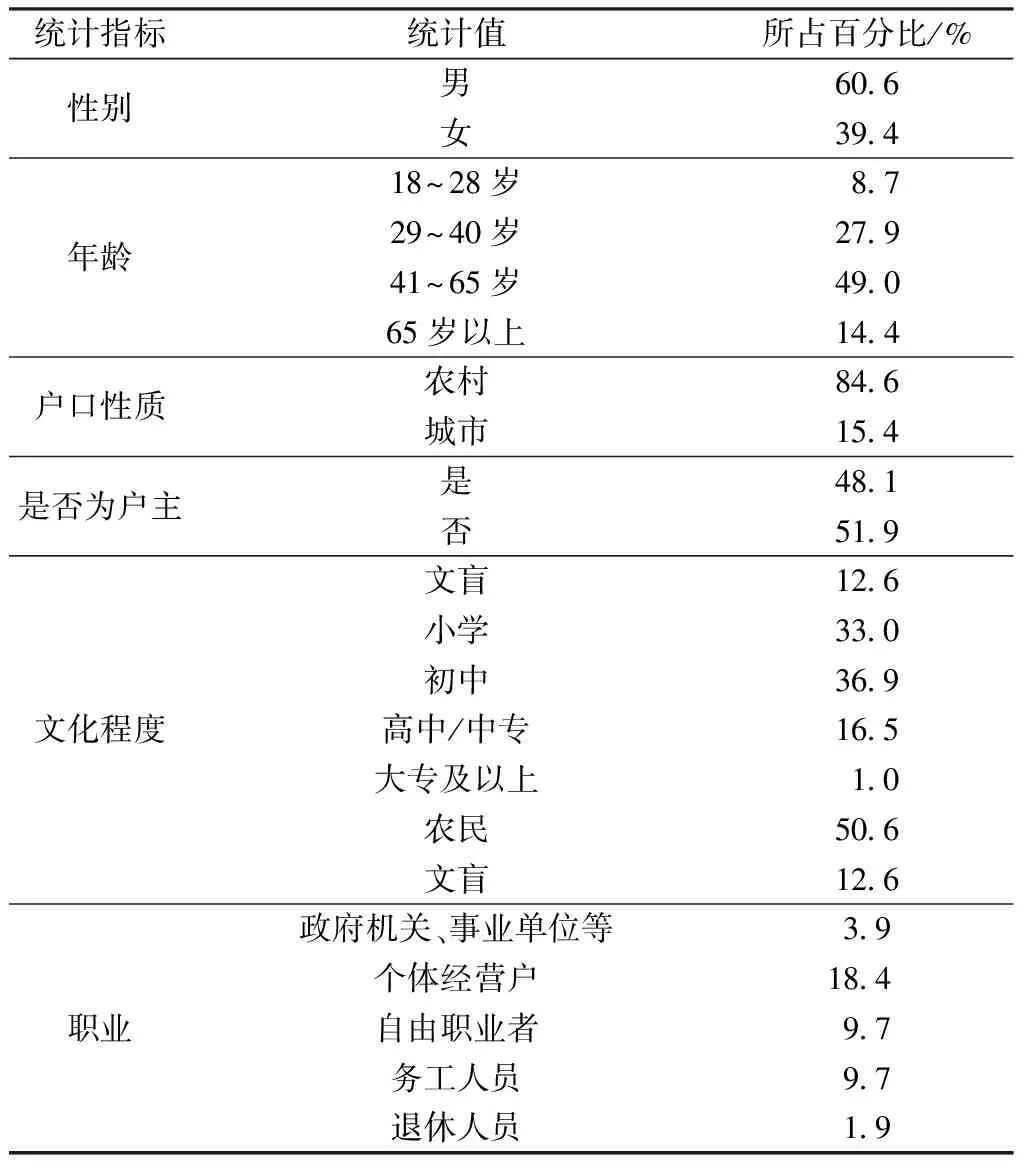

1.3 受訪者基本信息

受訪者基本信息統計見表1。

表1 受訪者基本信息統計

1.4 支付意愿分布

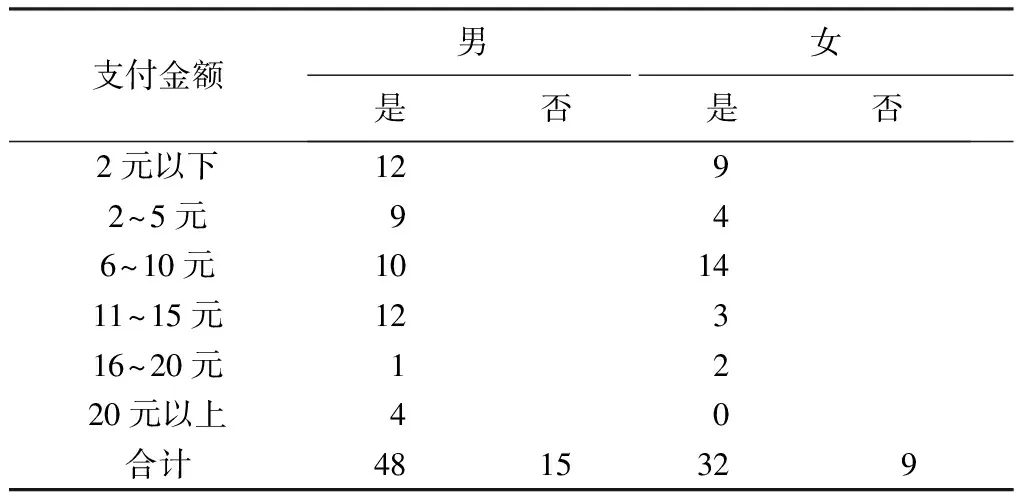

a. 性別與支付意愿。性別與支付意愿統計見表2。

表2 性別與支付意愿(月)統計 人

男性和女性在各自的群體中均表現出較高的支付意愿,分別為76.2%和78.0%,總體來說支付意愿積極性占比達到了76.9%,但仍有23.1%的人群對支付意愿表現為消極性。

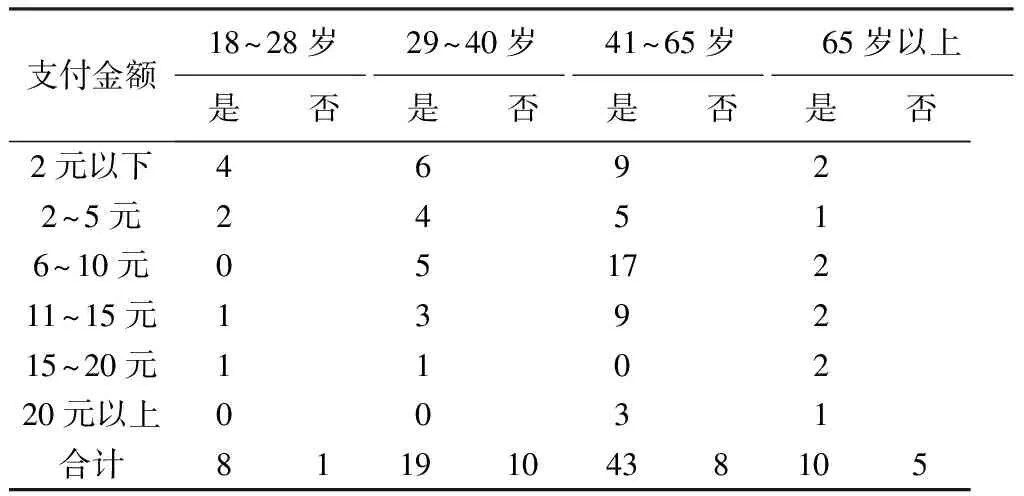

b. 年齡與支付意愿。年齡與支付意愿統計見表3。

表3 年齡與支付意愿(月)統計 人

在29~40歲年齡段的人群,支付意愿的消極性相對更大一些,占34.5%;18~28歲年齡段的人群支付意愿的消極性較小,占11.1%,積極性較大,占88.9%;41~65歲支付意愿的積極性占84.3%;65歲以上支付意愿的積極性占66.7%。

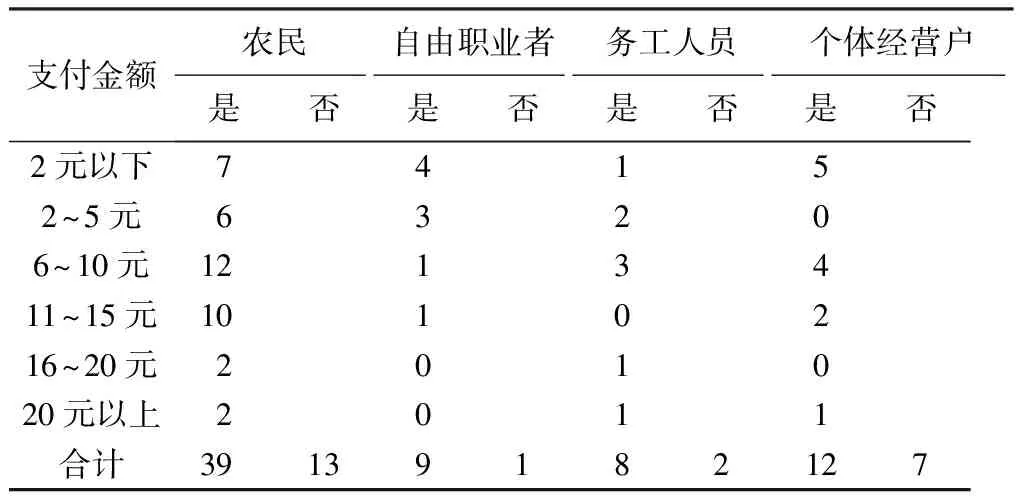

c. 職業與支付意愿。職業與支付意愿統計見表4。

表4 職業與支付意愿(月)統計 人

由于農民、自由職業者、務工人員、個體經營戶在受訪職業中占比較大,所以只列出這4類職業的支付意愿分布情況。4類職業中,人數較多的農民群體的支付意愿積極性處于中游部分,占75%;而支付意愿消極性最大的為個體經營戶,積極性為63.2%;自由職業者支付意愿積極性為90.0%;務工人員支付意愿積極性為80.0%。

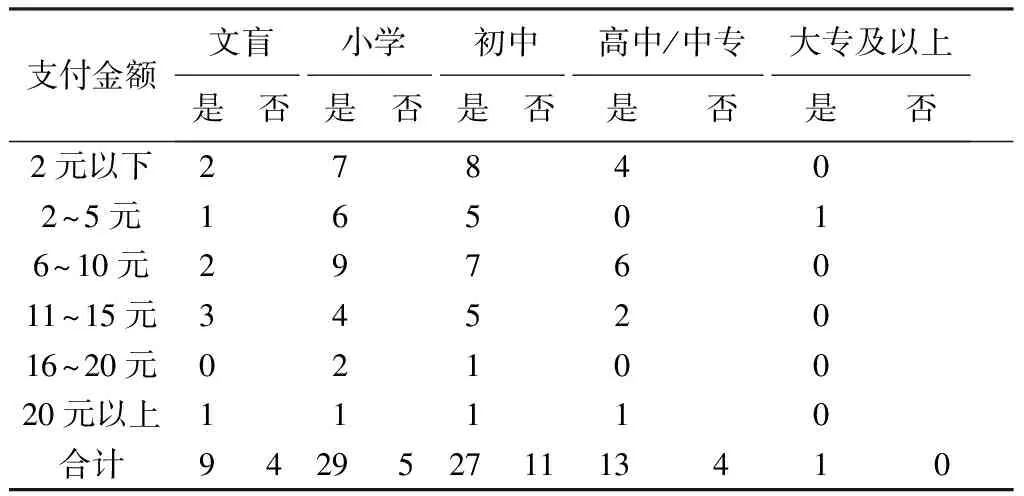

d. 受教育程度與支付意愿。受教育程度與支付意愿統計見表5。

表5 受教育程度與支付意愿(月)統計 人

受教育程度為文盲的支付意愿消極性在其群體中占比較大,為30.8%;受過教育的人群支付意愿積極性均較高,小學程度為85.3%;初中程度為71.1%;高中/中專程度為76.5%,大專及以上為100%。

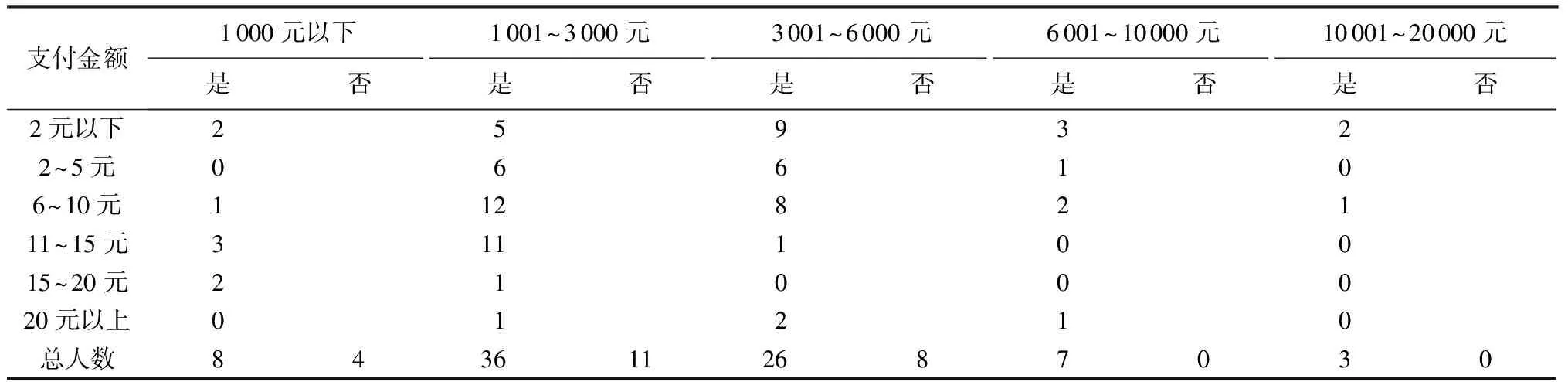

e. 家庭收入與支付意愿。家庭收入與支付意愿統計見表6。

家庭收入在1 000元以下的支付意愿消極性相比最大,為33.3%;6 000元以上的群體表現出極高的支付意愿積極性,為100%;1 001~3 000元和 3 001~6 000元支付意愿積極性分別為76.6%和76.5%。

表6 家庭收入與支付意愿(月)統計 人

2 農村生活污水處理居民支付意愿現狀分析

農村居民對于生活污水的支付意愿一直以來被建構為“差不多都同意”的狀態,這既是政府管理層面自上而下的一種籠統理解,也是對支付意愿“最后一公里”一種不負責任的說法。在進行農村生活污水處理居民支付意愿研究時,不能只看到整體上的一種概念,而應將目光重新聚集到居民中的不同群體之中,尤其是對支付意愿有抵觸心理的人群之中,這樣才能最大化地發揮生活污水處理的人文效益。

2.1 整體呈現較高的積極性,但抵觸群體仍存在

大部分農村居民都能認識到當地生活污水排放給村內環境帶來的危害,整體的環境保護意識已經提升,對于生活污水的支付意愿無論性別、年齡、受教育程度、收入水平還是職業,均呈現出較高的積極性。但是仍有部分人群對生活污水處理的支付表示抵觸,占比達到23.1%,其中性別類別中各性別支付意愿消極性比例相當,分別達23.8%和22.0%;年齡類別中,29~40歲年齡段人群,支付意愿的消極性相對來說更大一些,18~28歲年齡段人群支付意愿的消極性較小,積極性較大;職業類別中,人數較多的農民群體支付意愿積極性處于中游部分,而支付意愿消極性最大的為個體經營戶群體;受教育程度類別中,文盲群體的支付意愿消極性在其群體中占比較大;在收入水平類別中,家庭收入在1 000元以下的支付意愿消極性相比較而言最大,6 000元以上的群體表現出極高的支付意愿積極性。

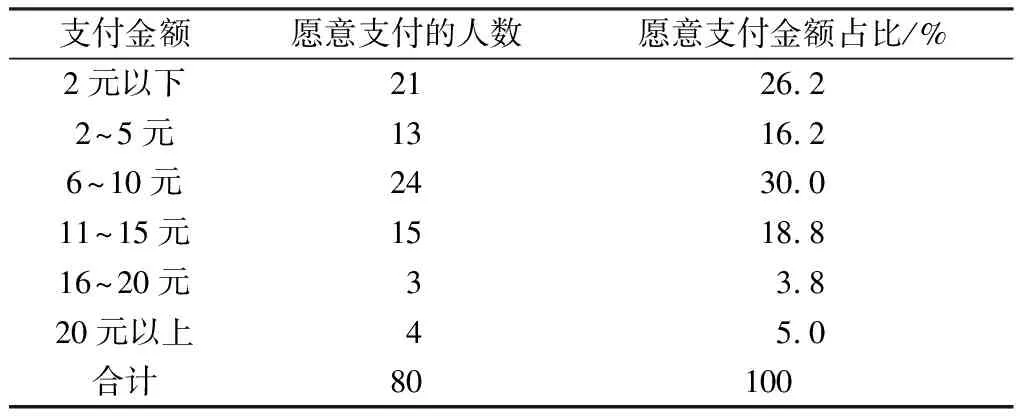

2.2 支付意愿金額10元/月以下最受支持,15元/月為其臨界點

本次調研將支付意愿金額度設置為2元以下、2~5元、6~10元、11~15元、16~20元、20元以上6個檔次。結果發現,10元/月以下累積占比達到72.4%,最受居民的支持,15元/月為支付意愿金額的臨界點,大于15元/月時支付意愿急劇下降。支付意愿金額占比見表7。

表7 支付意愿金額占比

2.3 居民基本特征差異對支付意愿影響較小,對支付意愿金額明確性影響較大

在性別方面,男性和女性在各自的群體中均表現出了較高的支付意愿積極性,分別為76.2%和78.0%,但是男性對于支付意愿金額明確較為分散,女性卻較為明確地將支付意愿金額集中在6~10元/月;年齡方面,41~65歲的群體也將支付意愿金額集中在6~10元/月;職業方面,農民的支付意愿金額度集中在6~10元/月和11~15元/月,但是自由職業者和務工人員的支付意愿金額度集中在2~5元/月;受教育程度方面,支付意愿金額度明確較為分散,文化程度對支付意愿金額度的明確影響較小;家庭收入方面,1 001~3 000元/月的家庭對支付意愿金額度的明確性最大,集中在6~10元/月和11~15元/月兩個層次。

2.4 支付意愿金額度從眾和越少越好心理普遍存在

在污水處理費方面,許多居民認為污水處理項目涉及村內的大部分人,他們覺得“別人交多少,我也交多少”,只要大家交一樣的錢就沒有大的問題。污水處理項目本身對于村內的發展、環境整治來說是好事,對村集體和居民都有利,居民基本上愿意負擔污水處理費用。但是支付意愿金額越少越好的心理也存在于許多居民之中。在訪談中發現,有的居民認為污水處理本來就應該是政府的事,是政府的義務,是公益性工程,是不應該收費的,居民應該免費享受這種服務。

2.5 農村居民生活污水處理概念認知不完整

一般意義上,生活污水包括“廚房炊事廢水(淘米洗菜用水、泔水等)、洗衣、洗浴和廁所污水、家養蓄禽糞便、廢水等”[6]。但是長期的農村鄉土社會使得農村居民形成了一定的廢水利用習慣,如將生活洗滌污水在自家門前進行隨倒處理,他們認為這樣的做法不會造成太大的污染,對道路和環境不會造成明顯的影響,且這種處理方式還會對地面的灰塵具有加濕的作用,使得地面更加干凈,空氣更加濕潤。農村居民對生活污水的概念范圍較窄,他們可以認識到臭水、廢水等對村內環境造成了污染,但是忽略了他們的一些廢水利用習慣也是對村內環境的一種慢性污染,這種認知不完整的情況影響了他們生活污水處理的支付意愿。

2.6 支付意愿中的城鄉差距論

對于污水處理設施的建設,居民希望可以和城鎮同質,即建設好的設施可以穩定、有效地服務居民,但是在污水處理的支付上,則希望可以繳納比城鎮更少的污水處理費用。他們認為城鎮和農村在經濟上存在收入不均的現實,污水處理費方面若能比城鎮更低,可以適當減少他們的經濟負擔。

3 農村生活污水處理居民支付意愿影響因素分析

3.1 多元化群體的生活經驗敏感性

農村居民中不同的群體表現出對支付意愿和金額的不同衡量結果,具有更多生活經驗的群體對其擁有更強烈的敏感性,更容易把握支付意愿的金額。從現狀分析中可以看出,女性和41~65歲年齡群這兩個群體在生活中更容易接觸到家庭生計和經濟支出,對某種事物的可支出度和收益度有更好的透視性,他們的支付意愿和金額相對于其他群體來講,更加接近實際和科學。

3.2 村內社會網絡強度及傳統生活習慣

在農村社會中,普遍存在熟人關系網絡,居民各自的社會網絡對其生產和生活都有一定的影響。社會網絡較強的個體對村集體的歸屬感和認同感更強,對村內的生活環境關注度更大;而社會網絡較弱的個體會有一種邊緣感,從而更愿意關注自己的生活。這樣社會網絡的強度會通過對個體心靈的影響而作用于外界,影響環境保護中的污水處理支付意愿。另一方面,傳統鄉村社會的生活節奏,使得居民已形成一套使用時間較長的污水排放方式,這樣的生活習慣使得一些居民在短時間內不太愿意接受科學的污水處理方式,從而影響支付意愿。

3.3 垃圾處理費等多種收費形式的存在

在生活污水處理納入城鄉發展之前,生活垃圾的處理已初具雛形。在訪談中發現,居民認為已經收取了生活垃圾處理費,就不應該再收取污水處理費。這樣的想法阻礙了生活污水處理費用的繳納。多種形式的收費使得農村居民產生了一定的抵觸情緒,這既是因為政府收費概念宣傳不到位,也是政府目前收費形式不統一、多種形式并存的結果。

3.4 歷史項目遺留效應影響居民對新項目的態度

項目區大部分居民對污水處理都有著積極意愿取向,他們明白污水處理會對自己的生活以及村內的環境產生良好的影響。但是在訪談中得知,在村內曾經也開展過一些其他項目工程,有很多因為質量或者手續問題導致項目爛尾,居民擔心污水處理項目也會像這些歷史項目一樣,最終無法落地。歷史項目的遺留效應使得居民對新項目持懷疑態度,從而影響了他們的支付意愿。

3.5 家庭收入已不是決定因素,多因素共同作用于支付意愿決策

近幾年來,農村居民收入水平已經得到了較大的提高,大部分居民的收入水平都處于同一基點,收入水平已不是決定支付意愿的根本性因素。農村居民支付意愿的積極性或消極性是多種因素共同影響的,不同的群體在各自的考量之下會有不同的支付意愿,是個人決策和所處背景多重作用的結果。

4 農村生活污水處理居民支付意愿的應對與討論

農村生活污水處理中居民污水處理費的繳納,不僅關系到污水處理項目的后期維護和長遠發展,也與項目實施過程中的居民參與息息相關。只有居民參與到污水處理項目的可持續運營之中,才能逐漸提高居民的主人公意識,使其充分認識到在保護環境中每個人應盡的義務和責任。考慮到農村和城鎮經濟發展的差異,不能按照城鎮污水處理費的繳納要求來套入農村的發展框架,應制定一個良好的支付策略,在一個合理、科學的支付金額下,提高農村居民的支付意愿并保證項目的持續運行。

4.1 增強生活污水科學處理宣傳,逐漸改變居民不良生活習慣

傳統的農村生活形式,使得農村居民形成了一定的生活污水處理習慣,某些處理方式是可以沿用的,如糞便等用于化糞池處理,從而形成沼氣加以利用等。但是對于不可利用的生活污水來說,傳統的農村處理方式將逐漸對村內的生態環境造成危害[7],包括不合格、簡陋的化糞池。相關政府、村組織應積極進行生活污水科學處理的宣傳,淡化居民原有的污水處理習慣,并用科學的污水處理方式逐漸取而代之。近幾年來,環境保護意識的宣傳已有了較好的效果,但是科學的環境保護方式還需要進一步加強。村組織可以通過村民代表大會、黨員代表大會、村內宣傳欄、廣播等多種形式進行科學生活污水處理的宣傳,改變不良習慣,從而增強生活污水的支付意愿。

4.2 加大村集體財政透明度,構建良好的“人+政府”關系

首先應進一步公開村組織的財政透明度,如關于污水處理財政收入和支出的公示[8],增進村委與居民的信任度;其次可以通過廣泛參與和價格聽證,確定一個各方均可接受的污水處理費收取額度。一個良好的“人+政府”的關系是項目得以順利自上而下、自下而上同時進行的基礎,不管是縣級以上的政府,還是村級的村支部和村委會,都應該不斷地改善自身的公信力,提高服務力和執行力,尤其是村級的兩委,更應深入到居民中,充分了解居民的切實需求和意愿。

4.3 回溯歷史項目失敗緣由,破解居民項目疑慮

相關部門應對歷史項目的失敗原因進行分析,對分析結果進行總結,將相關分析結果進行公示,并征求規避項目失敗的相關意見與建議。歷史項目的失敗報告不應只留存在政府管理層面之中,還應告知于民,做到信息共享,這樣才能避免居民揣測,從而引發不必要的后果。只有破解農村居民的疑慮,污水處理工程才能順利開展,在得到居民的支持后,生活污水的支付意愿會得到進一步的提升。

4.4 保證支付意愿金額科學水平,保障各群體切實需求

在污水處理費標準的設立中,可以考慮城鄉人均收入的差距,采用處理費與城鄉人均收入成比例的收費方式。還應保障各群體的切實需求,如貧困群體的處理費問題,在精準扶貧背景下,應給他們相應的費用減免,使他們共享環境保護成果;孤寡老人等給予一定的生活補貼,將污水處理費納入生活低保等社會保障政策之中。

4.5 構建村級項目補貼機制,探索多渠道資金融合

建立污水處理維護運行機制,出臺相應的政策和法規,科學劃分污水處理運營維護的責任主體,不能將污水處理維護運行的責任全部下放到村級,要對其適當減負;對于財政收入較弱的村,要給予合理的財政補貼。探索多種資金整合的方式,如“政府+居民”分比例承擔模式、PPP模式等,并提高社會組織對于項目的參與率,利用項目配套的方式吸引社會組織的資金注入。

4.6 利用農村差序格局優勢,進行支付意愿擴散式影響

費孝通先生提出的農村差序格局[9],指出農村的人際格局如同水的漣漪,一圈一圈延伸出去,由親到疏。村組織可以首先發動支付意愿積極性較高的居民,將他們設立為村內污水處理項目的聯絡人,對其進行相關環境保護、科學生活污水處理的培訓,使其將生活污水處理的理念傳播給自己身邊的人,進而擴散到其他人群之中[10]。利用血緣、地緣的紐帶進行支付意愿的擴散式影響,提升支付意愿消極人群的積極性。

4.7 提升居民項目參與水平,樹立居民主人公意識

世界銀行貸款江西省農村污水處理工程項目的設計中均有居民的公眾參與計劃,提供給受益村的居民一些項目施工和維護中的工作崗位。應逐步樹立居民的主人公意識,讓他們參與到整個村莊的發展建設中來,明確他們的自我主體和集體意識,增強農村鄉土社會的共同體凝聚力。

[1] 吳杰,童禎恭,劉占孟,等. 農村生活污水治理現狀及對策分析[J]. 環境保護,2014(4):58-60.

[2] 吳舜澤,王東,馬樂寬,等. 向水污染宣戰的行動綱領:《水污染防治行動計劃》解讀[J]. 環境保護,2015(9):15-18.

[3] 鞠宇平. 村鎮污水治理存在的問題與對策[J]. 水工業市場,2012(9):11-16.

[4] 洪大用,馬芳馨. 二元社會結構的再生產:中國農村面源污染的社會學分析[J]. 社會學研究,2004(4):1-7.

[5] 葉翔. 基于CVM的增城市農村生活污水處理設施支付意愿及價值評估研究[D].廣州:華南理工大學,2012.

[6] 孫小鋒,倪麗,陳宏觀. 農村生活污水處理方式與運行模式的思考[J]. 江蘇農業科學,2011(1):419-421.

[7] 李新艷,李恒鵬,楊桂山,等. 江浙滬地區農村生活污水污染調查[J]. 生態與農村環境學報,2016 (6):923-932.

[8] 楊曉英,袁晉,姚明星,等. 中國農村生活污水處理現狀與發展對策:以蘇南農村為例[J]. 復旦大學學報(自然科學版),2016,55(2):183-188.

[9] 費孝通.鄉土中國[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,1985.

[10] 朱明芬. 農村生活污水處理設施自愿供給機制探討[J]. 農村經濟,2010(5):93-97.

國家社會科學基金(15BRK008)

陳紹軍(1965—),女,教授,主要從事移民社會學、人口與社會評價等研究。E-mail:shaojun-Chen@126.com

任毅(1995—),男,碩士研究生,主要從事移民社會學研究。E-mail:793809706@qq.com

10.3880/j.issn.1003-9511.2017.04.009

X321

A

1003-9511(2017)04-0046-05

2017-03-10 編輯:胡新宇)