高等教育教育回報的影響因素研究

——基于CGSS(2010)數據的實證研究

安平平,陳 寧,熊 波

(1.中南民族大學 民族學與社會學學院,湖北 武漢 430074;2.華中科技大學 社會學院,湖北 武漢 430074;3.中南財經政法大學 哲學院;湖北 武漢 430073)

高等教育教育回報的影響因素研究

——基于CGSS(2010)數據的實證研究

安平平1,陳 寧2,熊 波3

(1.中南民族大學 民族學與社會學學院,湖北 武漢 430074;2.華中科技大學 社會學院,湖北 武漢 430074;3.中南財經政法大學 哲學院;湖北 武漢 430073)

利用明瑟工資方程及其擴展方程,采取多元線性回歸的研究方法,通過與非高等教育群體的教育回報進行對比分析,研究高等教育教育回報的影響因素。研究得出高等教育教育回報的影響因素分為兩類:一類是結構和制度,包括工作單位的類型和城鄉差異;另一類是個體特征,包括受教育年限、性別、工作經驗等。研究認為引起當今高等教育教育回報影響因素變化的原因,更多的是由于市場化進程不斷加深帶來的結果。

高等教育;教育回報;多元線性回歸,市場化

一、問題的提出

自1999年教育部出臺《面向21世紀教育振興行動計劃》以來,我國大學生群體的規模不斷地擴大,高等教育漸漸實現了從精英化到大眾化和產業化的蛻變。2016年我國高等教育畢業人數已經達到了765萬人,而在2003年這一數據僅僅為212萬。高等教育的大眾化一方面滿足了眾多學子的大學夢,幫助其實現“鯉魚跳龍門”式的飛躍;另一方面為國家的經濟發展提供了有力的人才支持和知識貢獻,這在當今的知識經濟時代顯得尤為重要。然而,畢業生人數的增多并沒有帶來就業機會的增加,“畢業即失業”“知識能否改變命運”“大學生工資不如農民工高”等一系列關于高等教育回報的疑問不斷涌現在新聞媒體上。特別是在教育體制改革和教育發展了30多年后的今天,在社會資本越來越豐富的當代,接受高等教育能否對勞動者的收入、就業選擇產生積極或消極的影響、大學教育是否是唯一影響勞動者收入和就業選擇的因素,這些都還有待驗證。

教育回報問題是教育社會學研究中的經典話題,不同學者從不同的視角探討這一問題。筆者從研究視角切入,將以往研究歸納總結為三類:第一,宏觀研究視角,多從時代轉型的背景方面來論述教育回報跟經濟轉型的關系。改革開放之前,教育對收入的影響是負的,較多的教育資本并不能相應地促進收入的增加。隨著我國市場經濟的轉型和市場化程度不斷加深,個體教育對經濟的回報呈正面影響。然而這仍是一個復雜的、多方面影響的社會過程,不能簡單歸結于市場轉型的作用。[1-2]第二,中觀研究視角,主要是根據勞動力市場結構、地區差異來分析影響教育回報高或低的因素。由于城鄉教育投入和教育水平的差距,城鄉之間的教育回報率存在著不小的差距,從而帶來城鄉收入差距的不斷拉大。[3]不同地區的教育回報率明顯不同,東部發達省份和城市的教育回報率要明顯高于中西部。[4]第三,微觀研究視角,探索個體性別、家庭背景等和教育回報的關系。高等教育群體中男性和女性教育回報率不同,主要通過職業性別隔離造成行業內的工資差異。[5]隨著個人受教育水平的提高,家庭教育背景對個人的教育回報的影響不斷增加。[6]對過往經驗的總結是當前研究的基礎,筆者發現在教育回報方面的研究中較少有針對和涉及到高等教育群體,有些學者雖然涉及到這方面的內容但多從某一方面如性別進行論述,并未進行系統論述和研究。[7]綜上,本文關注的重點將是教育回報在高等教育群體和普通教育群體之間的差異,試圖利用中國綜合社會調查(CGSS)2010的數據對高等教育群體的教育回報的影響因素進行實證研究。

二、研究回顧和研究假設

《簡明大英百科全書》闡明,同作為一種“流量”的收入相比,資本是一種“存量”。通常認為,對人力資本影響最大的因素應該是教育和健康兩個方面。舒爾茨和貝克爾的人力資本理論認為,人力資本的再生產不只是一種消費更是一種投資,而教育投資是其重要組成部分。投資總是以相應的回報為預期,教育投資亦是以預期的教育回報為基礎而進行的。教育回報不僅對個人的發展具有重要意義,而且有利于社會經濟的發展和進步。教育尤其是高等教育可以通過公民教育和道德教育生產社會資本,而通過這種資本可以促進社會與經濟的發展。總體而言教育的回報率可能受到以下因素的影響:

(一)受時代和社會環境的影響 梁晨、李中清通過將1952-2002年間北京大學和蘇州大學學生的學籍卡信息進行對比研究,發現由于50、60年代社會環境的影響,工農兵子女進入大學接受精英教育的機會和比例大大增加。[8]可見,社會環境對個人命運的變化和教育機會獲得的重要影響。劉丁、譚琳認為教育資本存量對勞動者的影響受到整個社會環境的影響,通過對比新中國成立以來各個階段教育資本對勞動者收入的影響,發現受客觀環境所限教育資本的增加并不一定帶來勞動者收入的增加。[9]因此,市場部門的高教育回報并不能簡單的歸結于市場化程度高,而更應該認識到在向市場經濟轉型過程中人們根據自身利益進行選擇的影響。劉精明運用1996年全國性社會調查和CGSS(2003)的數據分析轉型時期勞動市場結構的變化對人力資本(特別是教育資本)的收益影響,發現教育回報率并不跟部門市場化程度呈正向關系。轉型時期教育回報率的變化更多地反映了不同群體之間相互的利益關系。[10]

假設一:在市場化程度不斷提高的中國,市場化程度對教育回報起到正向作用。即私有經濟的教育回報率>公共部門的教育回報率。

(二)受地區差異的影響 李春玲利用多元回歸分析模型比較了城鄉之間的教育回報水平,發現城市勞動人員的教育收益率要遠高于鄉村勞動者,并且教育對城市工作者的勞動收入的作用要遠大于鄉村工作者。[11]姚先國、張海峰運用Miner工資方程和調查數據,計算了城鄉的教育回報率,并通過對比認為城鄉教育回報率的較大差距是造成目前我國城鄉收入分配差距不斷放大的一個重要因素。[12]李實、丁賽根據1990年-1999年六個省市的連續數據計算出了我國城鎮教育回報率的長年動態趨勢,并且計算出不同地區的教育回報率的不同,東部地區明顯要高于中部地區,這種差異是客觀存在的。[13]杜兩省、彭競采取了CGSS2006的數據,通過OLS估計方法分析了我國不同城市的教育回報率之間的差異。結果發現教育回報率的高低跟城市發展程度呈正相關,即直轄市的教育回報率>省會城市>其他一般城市。然而,各個城市教育回報率最高的并非都是高等教育群體。在直轄市中大專生及以上的教育回報率最高,省會城市中則是高中或中專生。[14]

假設二:教育回報的高低受到所工作的區域經濟發展程度的影響,城市在經濟發展和機會的提供方面明顯優于農村地區。即高等教育的教育回報在城市地區要明顯高于農村地區,高等教育回報的城鄉差距要高于非高等教育。

(三)受個體特征的影響 鐘甫寧、劉華利用中國健康與營養調查數據(CHNS)研究發現中國總體教育回報率不斷增加,個人越來越依靠人力資本的投入來增加收入。然而各個教育程度的教育回報率的差距呈現擴大趨勢,高等教育的收益率一直是最高的。[15]許濤(2013)通過對CGSS 2005的數據進行分析,認為中國的教育回報率的邊際效應遞增,對于受教育者而言每增加一年的教育投入會帶來指數式增長的收益。[16]彭競采用CGSS 2006的數據、運用Brown分解法對高等教育群體在教育回報率上的性別差異進行實證研究,發現性別歧視在職場中仍然很嚴重導致女性高等教育回報率呈下降趨勢。[17]張世偉、呂世斌選擇吉林省勞動力市場的微觀數據研究父母的教育背景對子女教育回報率的影響。結果顯示父母的受教育水平對子女收入的增加具有積極影響。[18]張翼認為家庭背景不僅影響了人們的教育獲得,更影響了人們的就業職業層次和地位。因此,他認為高等教育擴招對社會上層帶來的收益要明顯高于社會中下層,因此對普通勞動者個體和社會都是不公平的。[19]

假設三:文化程度越高教育回報就相應的增加,因此高等教育群體的教育回報要顯著高于非高等教育群體。

假設四:性別對教育回報產生一定影響,女性的高等教育回報往往低于男性。高等教育回報的性別差異要低于非高等教育。

假設五:家庭背景對勞動者教育回報有積極影響,受教育程度高的家庭中的子女的教育回報會更高。

假設六:政治身份有利于獲得更多的資源,對教育回報可能會產生影響。因此,中共黨員的高等教育回報要高于非中共黨員。

三、數據與模型

本文采用了中國綜合社會調查(CGSS)2010年的數據,該項調查是由中國人民大學社會學系聯合各地學術機構共同協作完成的,是中國第一個具有全國性的、綜合性的和連續性的大型社會調查項目。該調查提供了被訪者的個人工作、生活態度、精神狀態、家庭情況等一系列豐富的信息,共計11783個樣本。本文根據研究需要在CGSS (2010)中以2010年為時間節點,選取了年齡在16-60歲之間并且在小學文化水平以上的、具有工作單位的勞動者,共3910個有效樣本。樣本中男性有2317個(約占59.26%),女性有1593個(約占40.74%);來自城市地區的有3199個(約占81.82%),來自農村地區的有711個(約占18.18%);受過高等教育的為1222個(約占31.25%),未接受高等教育的為2688個(約占68.75%),未接受高等教育主要是包括接受小學、初中、(職業)高中、中職、技術教育的人群。高等教育人群的平均月收入為6310.69元(e8.75),明顯高于非高等教育人群2275.6(e7.73)元。本樣本中的高等教育人群工作單位中公共部門占較大的比例,約為43.13%;而非高等教育人群更多地集中在市場部門,約為88.32%。政治身份中,高等教育人群里36.17%為中共黨員,而非高等教育人群則為8.82%。并且高等教育群體父母的平均受教育年限(16.48年)明顯要高于非高等教育群體(9.04年)。相關變量的基本情況見表1。

本研究的因變量為月工資收入,是教育回報的重要參考指標。筆者利用上一年的全年總收入除以12所得,并對月工資收入進行對數處理以保證其線性關系。自變量則分為三類,第一類只有一個變量即受教育年限,按照“小學=6年”、“初中=9年”、“職業高中、普通高中、中技、中專=12年”、“大專(成人自考)=14年”、“大專(全日制)、本科(成人自考)=15年”、“本科(全日制)=16年”、“碩士及以上=19年”的方法進行轉化而得。由于成人高等教育的含金量不如全日制的高等教育,所以相應地降低1年。第二類為控制變量,包括六個:工作經驗、性別、工作單位、工作地區、政治身份、父母受教育程度。這些控制變量的加入有利于更精準地估計受教育年限對收入的影響,同時也能檢驗這些因素對教育回報的影響。其中工作經驗的測量按照國際通行辦法,即工作經驗=年齡—受教育年數—6;性別操作化為虛擬變量男性=1,女性=0;工作單位按市場化程度劃分為市場經濟部門(包括外資企業、私企、個體經商戶)和公共部門(包括黨政機關、事業單位、社會團體和軍隊)兩類,公共部門=1,市場經濟部門=0;工作地區分為城市和鄉村兩類,城市=1,農村=0;本文將政治身份中共黨員和非中共黨員兩類,中共黨員=1,非中共黨員=0;父母受教育程度操作化為其受教育年限,將父親和母親的受教育年限相加所得。

本文以經典的人力資本模型明瑟工資方程為基礎來估算高等教育的教育回報率和影響其回報的因素,其標準形式如下:

lnY =α +β1edu +β2exp +β3exp2+ε

其中lnY為月工資收入對數,edu為其受教育年限,exp指其工作經驗的年數,exp2為其工作經驗年數的平方,用來反映工作經驗與收入之間的非線性關系。β參數為測量的相關變量的回歸系數,其中β1即為教育回報率,表示每多讀一年書所獲得的收入的增長比率,ε為隨機誤差項。由于本研究不只局限于受教育年數和工作經驗對工資收入的影響,因此根據研究需要將明瑟工資方程擴展如下:

lnY =α+β1edu +β2exp +β3exp2+β4sex+β5party+β6district+β7sector+β8family_edu+ε

擴展方程引入了性別、政治身份、地區、工作單位和家庭教育五個變量,以研究其對高等教育教育回報的影響,保證研究的綜合性和全面性。本文將利用多元回歸分析的統計方法,通過對比參照非高等教育群體的教育回報的影響因素來分析高等教育群體的一些基本情況,從而完成對高等教育教育回報影響因素的理解和分析。

表1 變量的描述性統計

注:根據中國綜合社會調查(CGSS)2010整理得出。

四、回歸結果與差異分析

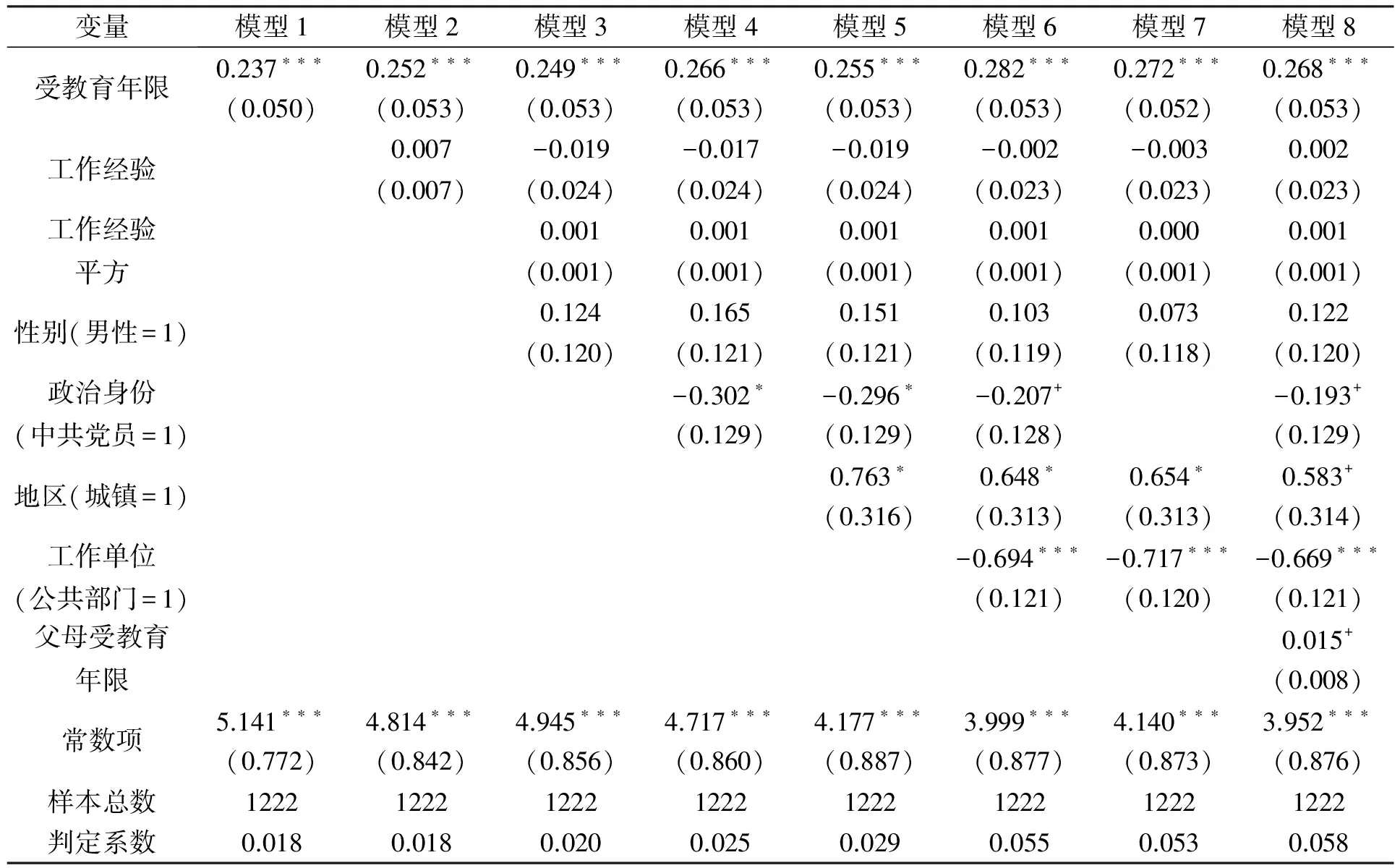

表3和表4是利用明瑟工資方程及其擴展方程進行多元線性回歸分析后的結果,分別是針對高等教育群體和非高等教育群體的教育回報影響因素進行的回歸模型分析。通過對表3和表4的分析,筆者得出如下結論:

(一)受教育年限與高等教育回報之間的關系 表3和表4都顯示受教育年限與月工資收入對數之間呈顯著的關系,尤其是對于表3其P值均小于0.001。這說明無論是對高等教育群體還是非高等教育群體,教育對月工資收入的增加都能產生一定的正向作用。然而表3顯示的高等教育的經濟回報率平均在26%左右,而表3顯示的非高等教育的經濟回報率平均在6.81%左右。高等教育的經濟回報率約是非高等教育的3.8倍。因此,接受高等教育是有利于提高個人工資收入的,并且當從非高等教育向高等教育轉變時,其教育回報率將出現倍數式的增長。因此假設三,高等教育的經濟回報率要明顯高于非高等教育是正確的。

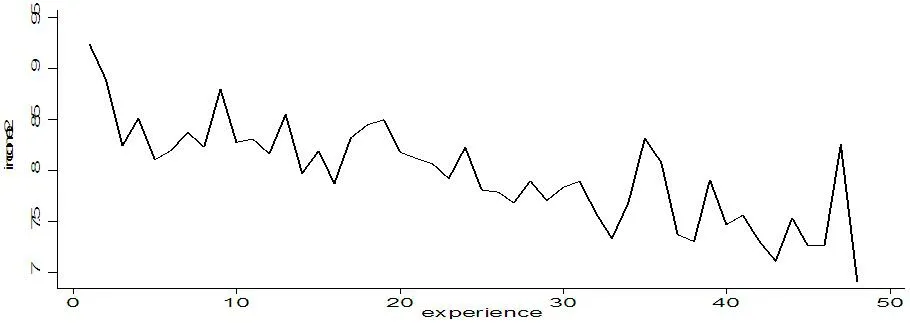

(二)工作經驗與高等教育回報之間的關系 模型2引入了工作經驗變量以考察其對月工資收入的影響。工作經驗和月工資收入的關系呈現出非常態化狀態,表3中的模型2顯示工作經驗對月工資收入的影響并不顯著,作用較小。并且在隨后的模型中還出現了負面的影響,即工作經驗增加反而帶來收入的減少。表4中的模型2顯示工作經驗和月工資收入之間呈現顯著地負向作用。一般認為工作經驗對月工資收入之間的關系類似于拋物線,剛開始參加工作的時候經驗越豐富收入就會越高,當達到頂峰約31歲時,這個優勢便會漸漸消失。[20]而本研究的樣本數據表明另一種不同的情況,如圖1所示:無論是高等教育群體還是非高等教育群體,隨著工作經驗的不斷增加收入漸漸地下降,中間會出現一些反復的情況,但總體上是呈負相關的。年輕一代人的收入是高于較老的一代人。

圖1 樣本中工作經驗和月收入對數之間的關系

(三)性別與高等教育回報之間的關系 模型3加入性別變量以檢驗性別與高等教育之間的關系。在高等教育群體中性別并沒有對月收入工資對數產生顯著影響,男性月工資收入比女性僅高13.2%(e0.124-1)。而在非高等教育群體中性別對教育回報的影響則十分顯著(p<0.05),男性的月工資收入比女性要高22.38%(e0.202-1)。據此可知,教育回報的性別差異是存在的,男性往往在教育回報上更占據優勢,無論是在高等教育群體中還是非高等教育群體中。因此假設四性別對教育回報能產生一定影響,女性的高等教育回報往往低于男性是正確的。然而筆者通過對比亦發現在高等教育群體中性別對教育回報的影響較小,且不具有統計上的顯著性,遠沒有非高等教育群體的影響明顯。同時,高等教育中性別的教育回報差距明顯縮小。所以,女性教育程度的提高,降低了其在勞動力市場中受到的歧視程度,高等教育有利于削減教育回報的性別差異。

(四)政治身份與高等教育回報之間的關系 模型4引入政治身份變量以驗證政治身份對高等教育回報的影響。從表3、表4中可以發現中共黨員的政治身份對教育回報的影響是呈負相關的,并且在高等教育群體中存在統計上的顯著性(p<0.05)。在高等教育群體中,中共黨員的月工資收入比非中共黨員大約低26.07%(e-0.302-1)。而在非高等教育群體中中共黨員的月工資收入要低于非中共黨員19.43%(e-0.216-1)。因此,無論是對于高等教育群體還是對于非高等教育群體,中共黨員這一政治優勢并未能轉換到經濟上,并未能提高教育回報。然而根據表2可知,高等教育群體和非高等教育群體中中共黨員在公共部門的比例分別為53.62%和30.8%。那么是否因為公共部門的緣故而非政治身份影響了高等教育的教育回報,政治身份與高等教育教育回報之間的具體關系如何,這將在下文進行進一步分析。

(五)地區與高等教育回報之間的關系 模型五放入了地區變量來探索其對高等教育回報的影響。通過對表3和表4的觀察,筆者發現無論是對于高等教育群體還是非高等教育群體,地區對月工資收入對數的影響都是顯著的。高等教育群體中城鎮的月工資收入要比農村高出114%(e0.763-1),非高等教育群體則高出46.96%(e0.385-1)。城鄉之間的教育回報差距顯著,城鎮憑借其較高的教育回報率、充足的就業機會和完善的基礎服務設施吸引著越來越多的人群加入。相比于非高等教育群體,高等教育人群由于人力資本比較豐富,因此其城鄉之間的教育回報差距會更顯著。因此,假設二是正確的,城市的高等教育回報率遠高于農村,高等教育回報的城鄉差距遠高于非高等教育。

(六)工作單位與高等教育回報之間的關系 模型六增加了工作單位變量,在高等教育群體中工作單位對月工資收入的影響是顯著的(p<0.001),并且提高了2.6%的判定系數。而在非高等教育人群中則沒有出現統計上的顯著性。高等教育群體中在公共部門工作的月工資收入要比在市場部門工作的少49.96%(e-0.694-1)。因此可以認為在市場化程度不斷增加的當代,市場部門的高等教育回報率要高于公共部門,假設一是正確的。筆者發現當加入工作單位變量后,政治身份變量的顯著性消失了。所以引入模型7減掉了政治身份變量,然而政治身份變量的消失并未引起其他變量的大變化。結合表2,筆者認為對于高等教育群體而言,政治身份本身并未對教育回報產生顯著影響,而更多的是通過工作單位的差異形成影響,假設六是不正確的。

(七)父母受教育年限與高等教育回報之間的關系 模型8增加了父母受教育年限變量,主要是為了估計家庭受教育程度跟教育回報之間的關系。從顯著性來看,高等教育群體和非高等教育群體都不具備,但是高等教育的p值要更小(p<0.1),且回歸系數高于非高等教育群體。根據樣本,筆者認為家庭受教育程度對教育回報的作用較小,高等教育群體和非高等教育群體之間的差別不大,假設五并不正確。造成家庭影響減弱的原因可能有很多,政府多年來在基礎教育普及和擴展方面所做的努力,起到了很重要的推動作用。

表3 高等教育群體教育回報影響因素的回歸結果

注:括號里的數字代表了標準誤;+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

表4 非高等教育群體教育回報影響因素的回歸結果

注:括號里的數字代表了標準誤;+ p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

五、結論與討論

首先,在市場化改革和不斷發展的今天,教育對個人經濟收入的正面作用愈加顯著,個人的文化和教育水平在某種程度上往往就決定了其收入的多少。這體現在高等教育上雖然教育對收入的增加都會產生一定的積極作用,但是高等教育的經濟回報率要顯著高于非高等教育,兩者的差距比較明顯。因此,單從教育回報率來講,接受高等教育努力完成學業在當下仍然是一種比較有效的提高經濟收入的方式。

其次,并非接受了高等教育就一定會帶來相應的收入的提高,高等教育的教育回報還受一些制度和結構的特征影響。制度上主要體現在城鄉差異方面,城市的高等教育回報要明顯高于農村,這可能是由于城市的市場化程度高、就業機會多等優勢帶來的。結構上體現在公共部門包括政府機關、事業單位等的高等教育回報顯著低于市場部門。從結構和制度的分析來看,市場化程度也許是影響教育回報率高低的一個重要因素,尤其是對于高等教育群體而言更加明顯。

最后,從個人特征來分析,性別對高等教育教育回報帶來一定的影響,女性的教育回報要明顯低于男性。但跟非高等教育相比,高等教育回報的性別差異又有所減少,這說明高等教育有利于提高女性在勞動力市場中的地位。工作經驗在本文的樣本中并未展示出對收入的積極作用,它對個人收入的影響是長期和復雜的。政治資源在市場化的大潮中并未能轉化為經濟優勢,其對高等教育教育回報的作用不顯著。家庭教育背景對高等教育回報的影響并不顯著,這也許是國家公共教育不斷發展完善而削減了家庭在此方面的功能的緣故。

綜上所述,本文通過對比研究高等教育教育回報的影響因素,探討高等教育群體與非高等教育群體之間在教育回報上的區別和聯系。筆者認為在從計劃經濟向市場經濟過渡、市場經濟不斷完善的當下,高等教育回報的影響因素出現了由復雜向簡單改變的過程。市場化更多地成為影響高等教育回報的重要因素,而傳統的家庭教育、政治優勢的作用漸漸褪去。這不僅反映了教育回報影響因素的變化,更是一種時代的變革。正因為如此,我們在關注高等教育回報問題時,不應局限于個人的一些基本特征,而必須考慮結構轉型、制度設置等社會特征。

[1]吳曉剛. 中國當代的高等教育、精英形成與社會分層[J].社會,2016(3)1-31.

[2]張展新. 中國改革時期的人力資本回報與經濟增長[J].中國人口科學,2003(3)16-24.

[3]劉生龍,等. 義務教育法與中國城鎮教育回報率[J].經濟研究,2016(2)154-166.

[4]邢春冰,等. 教育回報率的地區差異及其對勞動力流動的影響[J].經濟研究,2013(11)114-126.

[5]吳愈曉,吳曉剛. 城鎮的職業性別隔離與收入分層[J].社會學研究,2009(4)88-111.

[6]張世偉,呂世斌.家庭教育背景對個人教育回報和收入的影響[J].人口學刊,2008(3)49-53.

[7]彭競. 高等教育回報率與工資的性別差異[J]. 人口與經濟,2011(04)51-57.

[8]梁晨,李中清,張浩,李蘭,阮丹青,康文林,楊善華. 無聲的革命:北京大學與蘇州大學學生社會來源研究(1952—2002)[J].中國社會科學,2012(1)98-118.

[9]劉丁,譚琳.人力資本存量對我國勞動者收入分層的影響[J].人口與經濟,2001(4)15-19.

[10]劉精明.勞動力市場結構變遷與人力資本收益[J]. 社會學研究,2006,(6)89-119.

[11]李春玲.文化水平如何影響經濟收入——對教育的經濟收益率的考查[J].社會學研究,2003(3)64-76.

[12]姚先國,張海峰.中國教育回報率估計及其城鄉差異分析——以浙江、廣東、湖南、安徽等省的調查數據為基礎[J]. 財經論叢(浙江財經學院學報),2004(6)1-7.

[13]李實,丁賽.中國城鎮教育收益率的長期變動趨勢[J].中國社會科學,2003(6)58-72.

[14]杜兩省,彭競.教育回報率的城市差異研究[J].中國人口科學,2010(5)85-94.

[15]鐘普寧,劉華.中國城鎮教育回報率及其結構變動的實證研究[J].中國人口科學,2007(4)34-41.

[16]許濤.分割與邊際效益遞增:中國城鎮個人教育回報的特征與變化趨勢——基于CGSS2005的多層次分析[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2013(1)109-114.

[17]彭競.高等教育回報率與工資的性別差異[J].人口與經濟,2011(4)51-57.

[18]張世偉,呂世斌.家庭教育背景對個人教育回報和收入的影響[J].人口學刊,2008(3)49-53.

[19]張翼.家庭背景影響了人們教育和社會地位獲得[J].中國社會科學院研究生院學報,2010(4)82-92.

[20]Wu Xiaogang and Yu Li.“Does the Market Pay Off? Earnings Inequality and Returns to Education in Urban China.”[J].American Sociological Review ,2003(6)425-442.

責任編輯 付友華

2017-03-16

10.3969/j.issn.1003-8078.2017.04.04

安平平(1990-),女,河南商丘人,中南民族大學民族學與社會學學院碩士研究生;陳寧(1991-),男,河南商丘人,華中科技大學社會學院博士研究生;熊波(1983-),男,湖北武漢人,中南財經政法大學哲學院副教授。

國家社會科學基金項目,項目編號:16BRK030。

G64

A

1003-8078(2017)04-0013-07