清眩化痰湯治療后循環缺血性眩暈的臨床觀察

張曉琴

(山西省太原市中醫醫院,山西 太原 030009)

清眩化痰湯治療后循環缺血性眩暈的臨床觀察

張曉琴

(山西省太原市中醫醫院,山西 太原 030009)

清眩化痰湯;后循環缺血;眩暈;瘀阻腦絡;鹽酸氟桂利嗪

后循環缺血是常見的缺血性腦血管病,包括后循環的短暫性腦缺血發作和腦梗死[1]。眩暈是后循環缺血的常見表現,常反復發作,嚴重影響患者的生活質量。目前西醫在臨床上缺乏有針對性的特效藥物。筆者應用清眩化痰湯治療后循環缺血性眩暈,現報道如下。

一般資料

選取2014年8月—2016年8月就診于太原市中醫醫院心腦科門診及住院的82例患者為研究對象,采用隨機數字表法分為治療組和對照組。治療組42例,男26例,女16例;年齡43~75歲,平均(53.75±6.84)歲;伴高血壓病22例,糖尿病7例,冠心病9例。對照組40例,男23例,女17例;年齡46~73歲,平均(52.13±7.01)歲;伴高血壓病24例,糖尿病6例,冠心病11例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

中醫診斷標準:所有患者均符合中醫眩暈的臨床表現,參照《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[2],辨證為瘀阻腦絡型。

西醫診斷標準:參照《中國后循環缺血的專家共識》制定的診斷標準[1]。發作性眩暈多伴惡心、嘔吐;至少伴一種椎-基底動脈供血不足的癥狀:視物不清、復視、共濟失調、眼球震顫等;經顱多普勒(TCD)示椎基底動脈流速降低;發病前無神經功能缺損癥狀。

納入標準:①40歲<年齡≤75歲;②符合上述中醫及西醫診斷標準;③生命體征平穩者。

排除標準:①有腦干、小腦、枕葉新發病灶者;②其他疾病所致眩暈,如腦出血、顱內占位性病變、良性陣發性位置性眩暈者;③合并心血管、肺、肝、腎和造血系統等嚴重疾病或嚴重器質性癲癇及精神病患者;④酗酒或精神活性物質、藥物濫用者和依賴者;⑤有相關藥物過敏史者。

治療方法

對照組給予口服鹽酸氟桂利嗪膠囊(西比靈)(西安楊森制藥有限公司,國藥準字H10930003)5 mg,每晚1次。治療組在對照組的基礎上,加用中藥顆粒清眩化痰湯(由太原市中醫醫院中藥房提供)。組成:柴胡10 g,黃芩10 g,姜半夏12 g,茯苓15 g,陳皮12 g,白術12 g,澤瀉20 g,生薏苡仁20 g,川芎10 g,赤芍10 g,三七6 g(沖服),天麻10 g,甘草6 g。每日1劑,早晚沖服。治療期間對其他疾病進行相關處理,但不使用抗眩暈藥物。兩組均治療2周。

觀察指標:觀察治療后兩組總有效率,治療前后TCD的變化,基底動脈收縮末期的最大流速(Vs)。

統計學方法:所有資料均采用SPSS 16.0進行統計學處理。計數資料用χ2檢驗,計量資料用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

治療結果

1.療效評定標準:根據《中藥新藥臨床研究指導原則(試行)》[2]制定。痊愈:眩暈等臨床癥狀完全消失;顯效:眩暈等臨床癥狀明顯好轉但未完全消失;有效:眩暈等臨床癥狀有所改善;無效:眩暈等臨床癥狀無改善。

2.結果

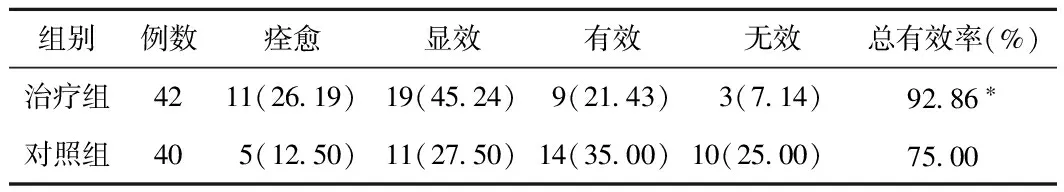

(1)臨床療效比較:兩組患者總有效率比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 治療組與對照組患者臨床療效比較[例(%)]

注:與對照組比較,*P<0.05

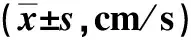

(2)治療前后Vs比較:治療前兩組Vs比較,差異無統計學意義(P>0.05),有可比性;治療后,兩組患者Vs改善均優于治療前(P<0.05),且治療組Vs改善優于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 治療組與對照組患者治療前后Vs比較

注:與同組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,#P<0.05

討論

后循環又稱椎-基底動脈系統,該系統血液供應發生障礙時,可致相應供血區域腦功能減退,癥狀頻繁發作。眩暈是后循環缺血的常見癥狀,改善椎-基底動脈供血對改善后循環缺血性眩暈尤為重要。動脈粥樣硬化是后循環缺血最常見的血管病變,而大動脈狹窄和閉塞引起的低灌注、血栓形成和動脈源性栓塞是缺血的主要機制[1]。鹽酸氟桂利嗪是選擇性鈣離子拮抗劑,可抑制過量的鈣離子跨膜進入細胞,防止細胞內鈣負荷過量,防止缺血缺氧時大量鈣進入神經元,改善腦微循環及神經元代謝,抑制腦血管痙攣、血小板凝聚增高等,從而改善腦缺血引起的各種癥狀。

后循環缺血性眩暈屬于中醫“眩暈”范疇,中老年人群多發。中醫認為“風”“火”“痰”“瘀”“虛”皆可致眩,而病久皆可見痰瘀互結,清陽不升,濁陰不降,發為眩暈。本研究采用清眩化痰湯治療,方中寓含小柴胡湯(柴胡、黃芩、半夏、甘草)樞轉少陽樞機,通利三焦,透達郁火,升清降濁;二陳湯(陳皮、半夏、茯苓、甘草)化痰降逆,合澤瀉湯(澤瀉、白術)逐飲利水;生薏苡仁利濕健脾而不傷正,天麻祛風痰,川芎、赤芍、三七活血祛瘀通絡。全方共奏化痰滌飲、活血祛瘀之功。現代藥理學認為,陳皮能拮抗組胺、溶血卵磷脂引起的血管通透性增加,增強纖維蛋白的溶解,抗血栓形成[3];川芎嗪可擴張血管,改善微循環,抑制血小板聚集等;半夏降低全血黏度,抑制紅細胞聚集和提高紅細胞變形能力[4],從而改善腦缺血癥狀;白術、澤瀉具有抗血小板聚集、抗血栓形成和促纖溶酶活性等作用;天麻可抑制腦缺血再灌注后大鼠神經細胞的凋亡,有腦保護作用[6]。

綜上所述,清眩化痰湯聯合西藥治療后循環缺血性眩暈效果顯著,可明顯改善基底動脈收縮末期的最大流速,可在臨床中推廣應用。

[1]中國后循環缺血專家共識組.中國后循環缺血的專家共識[J]. 中華內科雜志,2006,45(9):786-787.

[2]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002.

[3]雷載泉.中藥學[M].上海:上海科學技術出版社,1995.

[4]蔣文躍,楊宇,李燕燕.化痰藥半夏、瓜蔞、浙貝母、石菖蒲對大鼠血液流變性的影響[J].中醫雜志,2002,43(3):215-216.

[5]陳東麗,陳旭東,夏翠英.天麻對大鼠腦缺血再灌注神經細胞凋亡的影響[J].中國實驗方劑學雜志,2011,17(3):148-150.

2016-11-16)